Lichtfestspiele

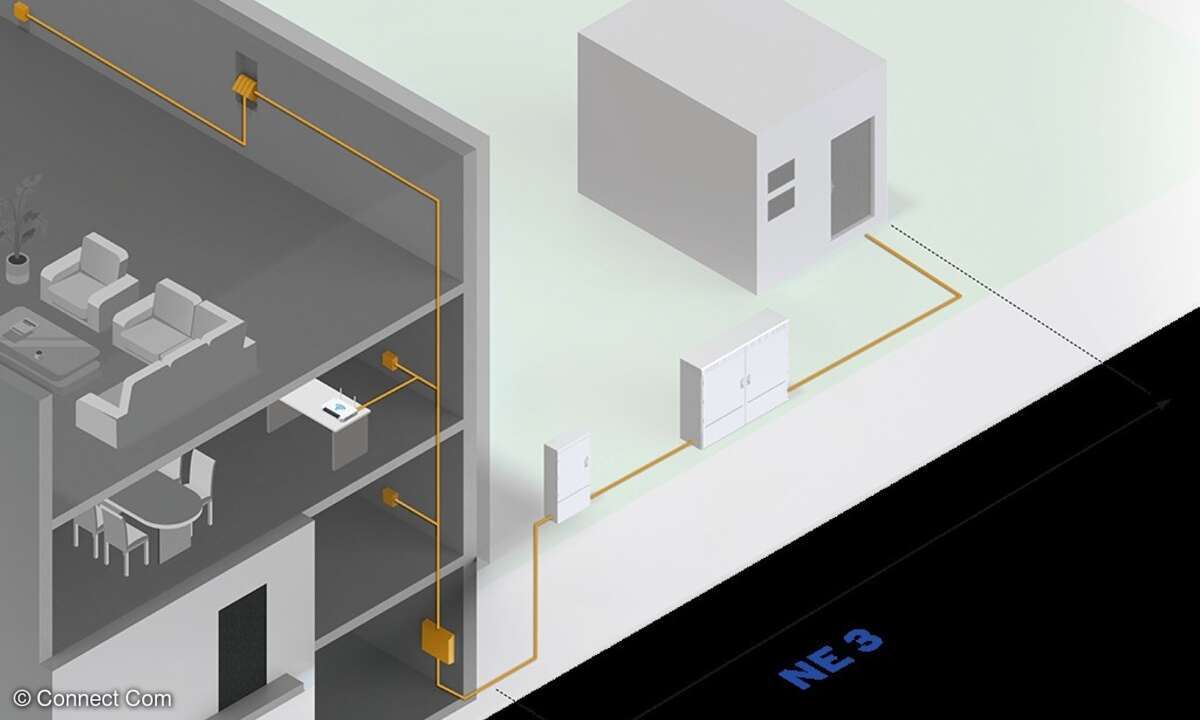

Wenn man auf 10 GBit/s migrieren möchte, so ist dies derzeit nur auf Glasfaserstrecken machbar. Um ihre Lichtfestspiele zu beginnen und Daten optisch zu übertragen, ist die Fiber auf mehrere Komponenten angewiesen.

Das Optical-Networking ist auf Receiver, Tranceiver und optische Laser angewiesen, um Daten als Lichtsignal zu verschicken.

Ein Teil der Verschwörungstheoretiker ist überzeugt, dass neben den Prozessoren auch die Idee für die Glasfaser nicht von dieser Erde stammt. Amerikanische Wissenschaftler hätten diese Techniken in dem in Rosswell abgestürzten, extraterrestrischen Objekt gefunden, analysiert und nachgebaut. Man nennt dies heute »Reengineering«. Zu fortschrittlich, zu revolutionär, zu weit her geholt sei die Glasfaser, als dass menschliche Ingenieure sie hätten erfinden können. Man kann diese Skepsis ein Stück weit nachvollziehen, denn die Idee, Daten per Licht in nahezu seiner Geschwindigkeit über die Kontinente zu jagen, mutet visionär an. Das alles klänge nach Science-Fiction, wenn die Fiber nicht schon längst alltäglich wäre bei Carriern, ISPs und Unternehmen. Der Marktforscher RHK schätzt allein für das Jahr 2003, dass weltweit etwa 55 Millionen Kilometer neuer Glasfaser gekauft und verlegt wurden. Bei einem Erdumfang von gut 40000 Kilometern wird die Dimension schnell deutlich. Ohne Glasfaser wäre ein Weitverkehrsnetz undenkbar. Aber auch in Unternehmensstrukturen gewinnt eine Fiber-Infrastruktur mehr Gewicht. Der 10-GBit/s-Standard hat bisher keine Variante für Kupfer vorgesehen, und es bleibt mehr als fraglich, dass eine solche Spezifikation wegen der hohen Transferfrequezenzen von 10 GBit/s technisch überhaupt realisierbar ist. Schon der 1-GBit/s-Standard IEEE 802.3ab für Kupfer ist erst mit einer Verzögerung von nahezu einem Jahr ratifiziert worden. Die Glasfaserversion war in dem Moment schon längst auf dem Markt positioniert.

Die Hersteller ihrerseits treiben die Migration auf die Fiber-lastige 10-GBit/s-Technik voran, indem sie GBit/s zum Desktop und als Server-Anbindung als den Weg der Zukunft propagieren. Wenn also bald die Workgroups über solche Bandbreiten verfügen, werden sie bisherige GBit/s-Backbones bis an ihre Grenzen belasten. Eine Migration auf das schnelle 10 GBit/s und damit auf eine Glasfaser-Verkabelung im Backbone wird auf mittlere Sicht unumgänglich. Wie funktioniert aber diese Glasfasertechnik? Wie formt sie elektronische Signale in Lichtfrequenzen um? Welche Einzelkomponenten bringt sie ein, um ihre Lichtfestspiele zu veranstalten?

Grundlegendes

Eine Glasfaser spielt signifikante Vorteile gegenüber dem klassischen Kupferkabel aus. Sie transferiert ein größeres Datenvolumen über weite Distanzen in einer weitaus höheren Geschwindigkeit. Erst sie hat im Grunde die Voraussetzungen dafür geschaffen, Pakete weltweit mit Latenzzeiten von wenigen Sekunden auszutauschen. Das Internet ist ohne Glasfaser nur schwer vorstellbar. Fiber bleibt dabei immun gegenüber elektronischen Interferenzen. Weder Blitzeinschläge noch die Ausstrahlungen von Stromleitungen oder Hochspannungssystemen verfälschen ihre Signalqualität. Ein Grund, warum Unternehmen in all jenen Bereichen auf Glasfaserstrecken ausweichen, in denen EMV-Einflüsse erfahrungsgemäß stark sind. Da die wichtigen Transferelemente der Fiber im Grunde aus Glas bestehen, korrodiert sie nicht und ist dementsprechend robuster als ein Kupferkabel. Auch gegenüber Chemikalien ist sie weniger anfällig als ihr Gegenpart. Gründe, warum beispielsweise Chemieunternehmen ihre IT-Systeme in Produktionsumgebungen hauptsächlich per Glasfaser koppeln.

Für den Datentransfer nutzt sie Licht als Medium. Wenn eine Fiberstrecke bricht, bleibt es physikalisch nahezu ausgeschlossen, dass der Kabelbruch Funken entstehen lässt. In hochexplosiven Umgebungen besteht daher wenig Risiko, dass eine Glasfaser ein Feuer entfacht. Das technische Personal muss nicht fürchten, dass die zu reparierende Leitung ihnen einen Stromschlag verpasst.

Außerdem ist ein Glasfaserkabel, auch wenn es mehrere Fiberstränge enthält, um Bruchteile kleiner und leichter als ein Coaxial-Kabel mit vergleichbaren Kapazitäten. Es belegt daher weitaus weniger Platz in Kabelschächten. Schließlich etabliert es ein höheres Sicherheitsniveau, da es technisch schwierig ist, sich in die Fiber einzuklemmen und die Lichtsignale in lesbare Nutzdaten zu übersetzen. Die Signalqualität dagegen wird durch die an der Kommunikation beteiligten Komponenten selbst gemessen, so dass sich Fehler durchaus strukturiert finden lassen. Auch die Messtechnik hat inzwischen zahlreiche Geräte hervorgebracht, die Fehler im optischen Bereich souverän protokollieren können.

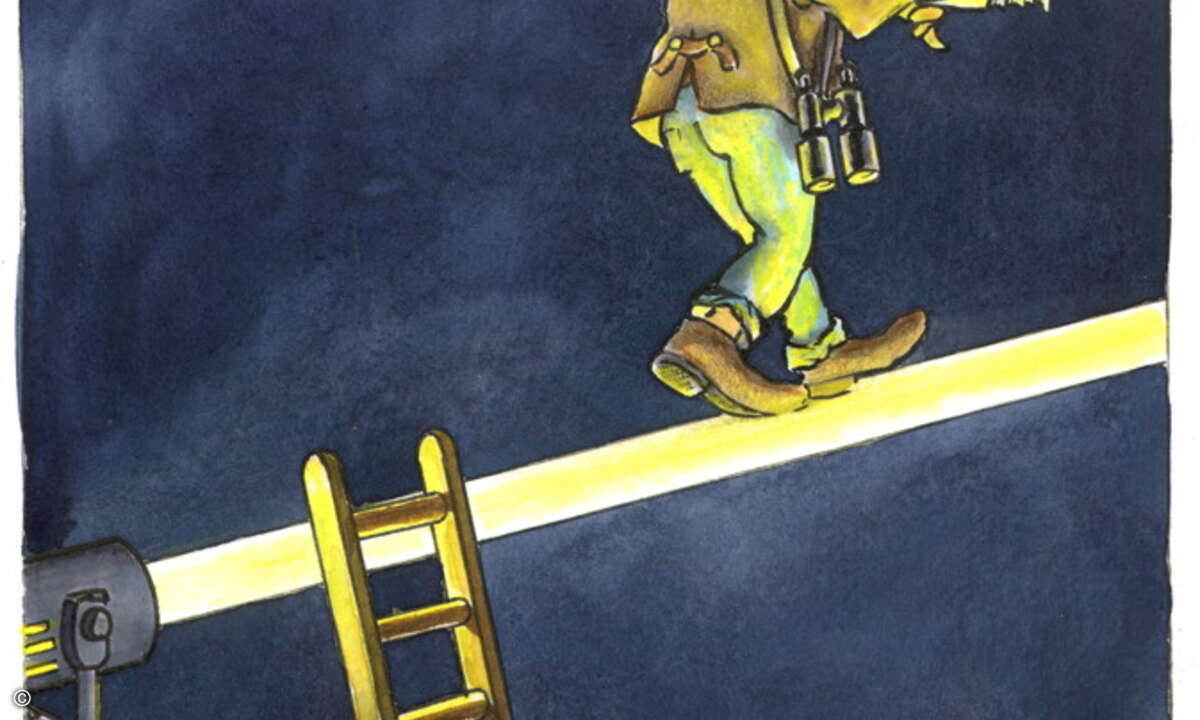

Diese Vorteile stehen einem großen Nachteil gegenüber. Der Datentransfer per Licht ist Hochtechnologie. Und wie jede fortschrittliche Technik ist sie teuer, sogar um ein Vielfaches teurer ist als ihre Konkurrenz aus der Kupferwelt. Es sind Transmitter, Receiver, feine, empfindliche Laser, manchmal kleinste Kühlsysteme in entsprechenden Ports nötig, um die elektronischen Daten in Licht und zurück in elektronische Signale zu übersetzen. Auch die Produktion eines Glasfaserstranges ist langwierig, komplex und kostspielig. Nichtsdestotrotz sind ihre Vorteile in einigen Bereichen wie dem Campus-Netz von Unternehmen, größeren Backbones und manchmal im Etagenbereich über den Preis nicht wegzuargumentieren.

Optischer Transfer

Jeder optische Transmitter konvertiert ein elektronisches Eingangs- in ein moduliertes Lichtsignal, um es für den Transfer über die Glasfaser vorzubereiten. Der Transmitter überträgt das Signal, indem er sich zweier schematischer Modelle bedient. Dabei gibt der Charakter des Signals ihm vor, ob er die Daten in einem »On/Off«-Modus weiterleitet oder die Signalstärke zwischen zwei vorher festgelegten Grenzwerten pendeln lässt.

Im Inneren des Transmitters sind zwei Komponenten dafür zuständig, die entsprechenden Lichtmuster zu generieren. Diese »Light Emitting Diodes« (LED/Leuchtdioden) oder »Laser Diodes« (LD/Laserdioden) sind inzwischen auf GBics und Mini-GBics platziert, die sich als Module in die jeweiligen Ports einschieben lassen. Der schnelle Wechsel von Kupfer auf Glasfaser und der innerhalb der Glasfaserwelt sind machbar, ohne ganze Switch-Module oder das Chassis austauschen zu müssen.

Diese GBic-Module sollen den externen Glasfaserstrang so nah wie möglich an ihren optischen Bereich anschließen. Je näher die Fiber an diesem liegt, desto mehr Licht nimmt sie auf und desto stärker ist das eingespeiste optische Signal. Einige Hersteller sind daher dazu übergegangen, eine kleine kugelförmige Linse an den Emitter zu klemmen, damit jedes noch so schwache Signal noch in die Fiber gejagt und aus ihr extrahiert werden kann. In anderen Lösungen setzt die Glasfaser direkt auf der Oberfläche des Emitters auf.

Die LEDs erzeugen ihre Signale in einem relativ großen Bereich und generieren verglichen mit den Laserdioden weitaus weniger zielgerichte Lichtsignale. Sie werden daher meist auf kurze moderate Distanzen eingesetzt, weil sie weitaus billiger sind und kostengünstiger arbeiten als LDs. Das Verhältnis zwischen Licht-Output und tatsächlichem elektronischen Input sowie zwischen stabilem Licht-Output und der Betriebstemperatur ist gleichmäßig und daher ökonomischer.

LDs erzeugen ihre Signale in einer weitaus kleineren optischen Oberfläche, bündeln das Licht viel intensiver und senden daher ein stärkeres, zielgerichtetes Signal in die Fiber. Auch bei ihnen ist das Verhältnis zwischen optischem Ausgang und elektronischem Eingang linear. Im Gegensatz zu LEDs variiert ihre Betriebstemperatur recht stark und mindert die Stabilität der Laser. Damit sie wegen der starken Temperaturwechsel nicht ins Schwingen geraten, das Lichtsignal damit verfälschen, sind etliche Zusatzsysteme um eine LD angeordnet. Sie kühlen und stabilisieren sie. Diese zusätzlichen Kosten haben dazu geführt, dass LDs vor allem in Applikationsszenarien eingesetzt werden, die Daten über eine große Distanz senden müssen.

Sowohl LEDs als auch LDs arbeiten im Infrarot-Bereich des elektromagnetischen Spektrums, so dass ein menschliches Auge die Signale nicht sehen kann. Ihre operativen Wellenlängen sind so ausgelegt, dass sie sowohl mit den kürzesten als auch längsten Wellenlängen einer Glasfaser kompatibel sind. Die optischen Fenster bei 850 Nanometern weisen die geringsten Transferverluste auf, während das optische Fenster bei 1550 Nanometern am sensibelsten auf Störungen reagiert. Zudem ist standardisiert ein drittes Fenster bei 1300 Nanometern festgelegt, wobei LEDs und LDs alle drei Wellenlängen unterstützen.

Um das Licht strukturiert in die Glasfaser zu schicken, greifen die LEDs und LDs auf verschiedene Modulationsverfahren zurück. Die »On/Off«-Modulation einer LED oder LD kann viele Formen annehmen. Das einfachste Schema setzt logisch »Licht an« für »1« und »Licht aus« für »0«, um der digitalen Welt gerecht zu werden. Daneben haben die Hersteller mit der »Pulse Width Modulation« und »Pulse Rate Modulation« zwei weitere Formen entwickelt. Bei der ersten wird ein konstanter Strom von Lichtinpulsen erzeugt, wobei eine Pulsbreite eine logische »1«, die andere eine logische »0« repräsentiert. Bei der zweiten werden Lichtimpulse mit der gleichen Breite in das Kabel geschickt. In diesem Fall wird die Pulsrate hinzugezogen, um zwischen logischen Nullen und Einsen zu differenzieren. Bei anderen Verfahren werden beispielsweise noch mehrere Hochfrequenzträger über separate Signale moduliert, dann aber kombiniert und als eine komplexe Wellenform über die Glasfaser geschickt.

Die prinzipielle Betriebsfrequenz von Licht, im Grunde ihre elektromagnetische Strahlung, ist extrem hoch und liegt in Bereichen von einer Million GHz. Die Ausgangsbandbreite des Lichts, das die LEDs und Laser-Dioden generieren, ist demzufolge theoretisch genauso groß. Leider ist die optische Technik noch nicht so weit fortgeschritten, diese potenzielle Frequenzbreite so selektiv zu nutzen, wie es heute traditionelle Radiosender mit den Radiofrequenzen tun. Heute wird im Prinzip noch die gesamte optische Bandbreite ein- und ausgeschaltet wie bei den ersten Funksystemen, die als Vorläufer des Radios weite Teile des Radiospektrums ein- und ausschalteten. Die Forscher der Hersteller wollen diese Hürde gerne überwinden und »kohärente Transmissionen«, wie sie es nennen, umsetzen, damit sie gezielt optische Frequenzen für ihre Zwecke verwenden können. Wann dies sein wird, ist nur schwer abzuschätzen. Wahrscheinlich ist, dass es dieses Jahr nicht mehr geschehen wird.

Glasfaserkabel

Hat der Transmitter die elektronischen Daten in ein Lichtsignal moduliert, muss diese Welle in die optische Fiber geleitet werden. Wie bereits erwähnt, ist das Kabel entweder sehr nah an die optischen LEDs und LDs gekoppelt oder setzt per Verlängerung direkt auf deren Oberfläche auf. Im ersten Fall wird die Qualität des Lichtsignal von vier Faktoren bestimmt:

- der Intensität der LEDs oder LDs,

- der Oberfläche des optischen Emitter-Bereiches,

- des Annahmewinkels der Fiber und

- den Verlusten, die durch Reflexion und Streuung verursacht werden.

Die Intensität der LEDs und LDs ist bestimmt durch ihr Design. Sie ist gewöhnlich umschrieben mit der totalen Ausgangsleistung bei entsprechendem Transfermodus. In einigen Fällen geben die Hersteller diesen Wert als tatsächliche Leistung bei bestimmten Glasfasertypen an. Dabei gilt die einfache Regel: Je mehr Leistung eine LED oder LD bringt, desto mehr Licht bringt sie in die Glasfaser.

Die Menge des Lichts, die in das Kabel geleitet wird, ist einmal abhängig von der Größe der optischen Dioden-Oberfläche, die das Signal erzeugt. Zum anderen ist sie abhängig von der Größe des optischen Kerns des Kabels, der das Licht aufnimmt. Je kleiner das Verhältnis zwischen diesen beiden Faktoren ist, desto mehr Licht wird die Glasfaser aufnehmen.

Der Annahmewinkel des Kabels ist in der »Numeric Aperture« (NA) umschrieben. Dieser Wert ist definiert als der Sinus der Hälfte des Annahmewinkels der Glasfaser. Typische NA-Werte liegen bei 0,1 und 0,4 und korrespondieren mit Annahmewinkeln von 11 oder 46 Grad. Optische Fiberstränge werden also nur die Signale aufnehmen, welche sie in den angegebenen oder kleineren Winkeln treffen.

Die Signalqualität wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Jede Glasfaseroberfläche besitzt Bereiche, die Licht einfach schlucken. Wenn das Signal in einem zu großen Winkel auf das Kabel trifft, wird es in diesen dunklen Zonen verloren gehen. Die Empfangsqualität wird aber auch von Reflexionen im Eintritts- und Austrittsbereich des Kabels gemindert. Dieser Qualitätsverlust heißt »Fresnell Loss« und liegt recht konstant bei rund 4 Prozent für jede Transmission zwischen Glas und Luft. Die Hersteller haben spezielle Gele entwickelt, mit denen sie die Glasoberflächen an den Ein- und Austrittspunkten miteinander koppeln. Sie wollen so diesen Verlust mindern.

Neben den Kopplungsverlusten zwischen LEDs, LDs und Kabel büßt das Signal auch auf seinem Weg über die Fiber-Strecke an Qualität ein. Der Kern einer optischen Faser ist aus extrem reinen Glas hergestellt. Bedenkt man allerdings, dass das Signal mehrere hundert Kilometer zurücklegen muss, so leidet es ab einer bestimmten Distanz zwangsläufig. Die Verluste werden in der Regel von Streuungen des Lichts und von Absorptionen verursacht, die punktuelle Unreinheiten des Glases bedingen. Gängige Mehrzweck-Fiber erzeugen Verluste von 4 bis 6 dB pro Kilometer im optischen Fenster von 850 Nanometern. Wenn die Wellenlänge auf das optische Fenster von 1300 Nanometern wechselt, dann sinkt der Verlustwert auf 3 bis 4 dB pro Kilometer. Bei 1550 Nanometern ist der Verlust sogar noch geringer. Hochqualitative Glasfasern dagegen erzeugen nur 3 dB pro Kilometer bei 850 Nanometern und 1 dB pro Kilometer bei 1300 Nanometern. Bei diesen hochwertigen Kabeln sind Verluste von 0,5 dB pro Kilometer im optischen Fenster von 1550 Nanometern nicht unüblich. Aber auch extrem gebogene Kabel mindern die Signalqualität. Je kleiner der Biegungswinkel ist, desto größer ist der Verlust. Daher sollte man durchaus rücksichtsvoll mit dem Kabel umgehen und Biegungen möglichst vermeiden.

Alle diese Faktoren sind Folge der Signaldämpfung und treten vollkommen unabhängig von der Bandbreite auf. In anderen Worten schluckt ein Verlust von 3 dB 50 Prozent des Lichts, egal, ob es in 10 Hertz oder 100 MHz moduliert wurde. Jede Glasfaserstrecke ist in ihrer tatsächlichen Bandbreite beschränkt. Diese Grenze wird in MHz pro Kilometer angegeben. Ein Beispiel soll erläutern, wie dies zustande kommt.

Ein Lichtsignal, das die Glasfaser in einem kleinen Winkel trifft, legt insgesamt einen kürzeren Weg zurück als ein Signal, das das Kabel nahezu im gerade noch akzeptablen Winkel erreicht. Als Folge erreichen verschiedene Lichtwellen das Ende der Glasfaser zu unterschiedlichen Zeiten, auch wenn beide von der selben LED oder LD moduliert wurden. Dieser Effekt verwischt die Signale, oder anders gesagt, verwischt er am Ausgangspunkt des Kabels, wann genau ein Puls beginnt und endet. Dies wiederum mindert die maximale Frequenzbreite, in der Daten übertragen werden können. Je weniger Lichtimpulse oder Modes also geschickt werden, desto höher ist die Bandbreite der Glasfaser.

Die Hersteller schränken die Zahl möglicher Modes einfach dadurch ein, dass sie den Kern des Kabels so klein wie möglich ausbauen. Single-Mode-Fiber, deren Kern im Durchmesser nur 8 bis 10 Micron groß ist, verkraftet viel größere Bandbreiten, weil sie nur eine geringe Zahl von Modes über ihren Kern leitet. Fiber-Kabel mit einem größeren Kerndurchmesser, seien es 50 oder 62,5 Micron, übertragen verleichsweise mehr Modes und werden daher als »Multi-Mode Fiber« bezeichnet.

Die typische Bandbreite rangiert bei Standard-Multi-Mode-Fiber mit großem Kerndurchmesser von Hunderten von MHz bis hin zu Tausenden von MHz pro Kilometer bei Single-Mode-Fiber. Dabei sinkt die Bandbreite des jeweiligen Kabels proportional zu seiner Länge. Ein Kabel, das beispielsweise eine Kapazität von 500 MHz bei einer Länge von einem Kilometer verkraftet, wird bei 2 Kilometern 250 MHz und bei 5 Kilometern 100 MHz liefern. Da Single-Mode-Varianten von sich aus solch hohe Bandbreiten liefern, spielt der Einfluss der Kabellängen hier eine weitaus geringere Rolle.

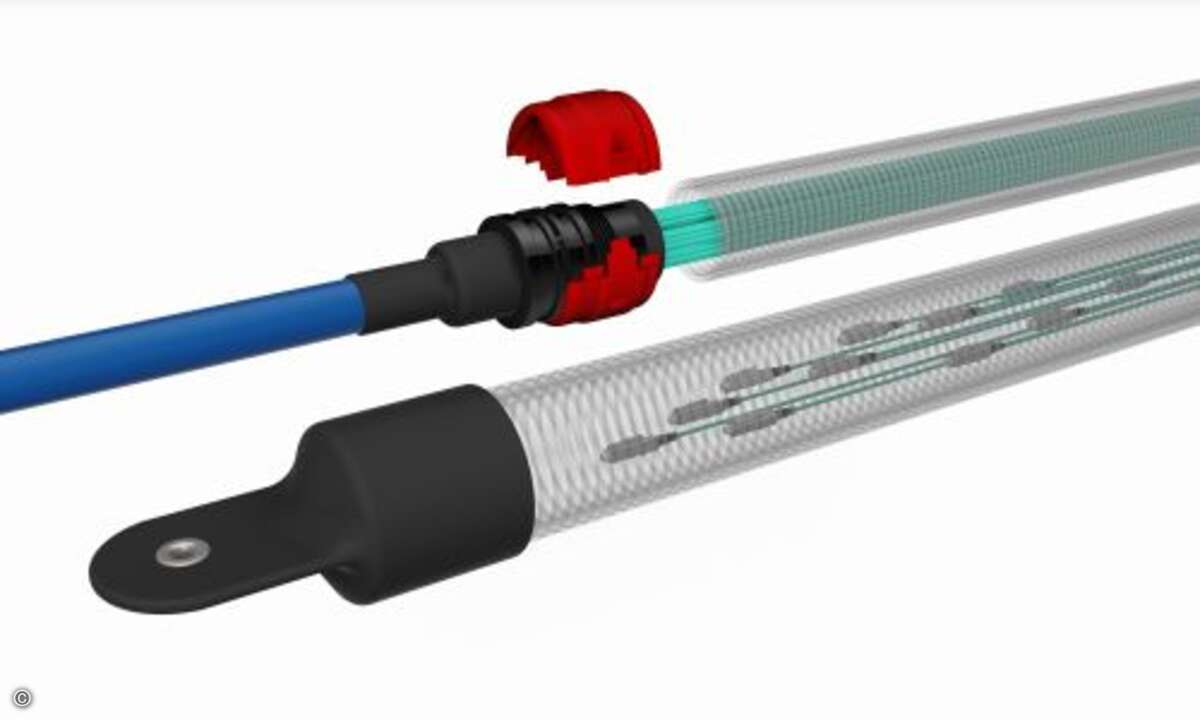

»Optical Connectors« oder optischen Konnektoren sind dafür zuständig, das Kabel an die Peripherie und andere Fiberstränge anzubinden. Sie ähneln ihn Funktion und Aussehen ihren elektronischen Pendants, arbeiten aber weitaus präziser. Im Betrieb zentrieren sie die kleinen Fiberstränge, damit der optische Kern direkt an der Lichtquelle der Peripherie und mit ihr auf einer Linie liegt. Die Toleranzwerte bewegen sich bei wenigen Tausendstel Zentimetern.

Optischer Empfänger

Ein jeder optische Receiver konvertiert den aus einer hinter ihm liegenden optischen Strecke modulierten Impuls in eine Replik des ursprünglichen Signals und schickt es dann an die vor ihm liegende Strecke weiter. Er verstärkt das Signal und frischt es auf, beseitigt Fehler und ermöglicht so weitere Sendedistanzen.

Die Modulation des eintreffenden Impulses analysiert der Receiver mit Hilfe von Photodioden. Dieser Detektor ist direkt an den Konnektor für die LEDs und LDs angebunden. Photodioden besitzen meist eine breit angelegte optische Erkennungsregion, die mehrere hundert Micron im Durchmesser groß sein kann. Dank dieser Fläche ist es einfacher, die Glasfaser an den Receiver zu koppeln. Ihr Toleranzwert ist erheblich weniger restriktiv als der von Transmittern.

Da die Stärke des Lichtsignals beim Ausgang aus der Fiber schon recht gering ist, sind Receiver intern mit sensiblen Verstärkern bestückt. Aus diesem Grund können Receiver schnell überladen werden, so dass man genau darauf achten sollte, die für den entsprechenden Fasertypen geeichte Receiver einzusetzen. Wenn beispielsweise ein Transmitter/Receiver-Paar, das für den Einsatz in Single-Mode-Fiber-Umgebungen konzipiert ist, an eine Multi-Mode-Fiber angebunden wird, so ist der Receiver schnell überlastet und schickt ein ungemein deformiertes Ausgangssignal weiter. Wird ein für Multi-Mode gedachtes Paar an eine Single-Mode-Leitung angebunden, so wird der Receiver wegen zu weniger Lichtimpulse selbst Hintergrundsignale erzeugen oder überhaupt keinen Impuls mehr weiterleiten. In nur einem Fall ist die Fehlanpassung sinnvoll: Wenn die Glasfaser unter starken Signalverlusten leidet, können die zusätzlichen 5 bis 15 dB eines Single-Mode-Receivers die Qualität des Lichtsignals auf einer Multi-Mode-Fiber aufbessern und die Verluste in erträglichen Grenzen halten. Dies ist aber ein Extremfall und die Lösung nur bedingt zu empfehlen.

Receiver werden oft um Anschlüsse und Analysebenen erweitert, um daran externe Kupferkabel, Protokoll-Konverter oder gar einen Host anzukoppeln. Ziel ist es, nicht nur eine Schnittstelle für Monitoring-Belange zu schaffen, sondern auch das Ursprungssignal so akkurat wie möglich zu reproduzieren.

Eines sollte man noch beachten. Während die Fiberstrecke immun ist gegenüber Interferenzen, so ist es der elektronische Receiver nicht. Daher sollte man alle nötigen Vorkehrungen treffen, um sie vor EMV-Einflüssen und Ähnlichem abzuschirmen.

Ausblick

Es ist sicher, dass gerade durch die Ethernet-Evolution die Glasfaser als Infrastruktur an Bedeutung gewinnt. Die Hersteller treiben die Migration auf die Fiber-lastige 10-GBit/s-Technik voran. Sie bringen GBit/s standardmäßig zum Desktop und zum Server. Wenn die Workgroups über solche Bandbreiten verfügen, werden GBit/s-Backbones wahrscheinlich recht bald bis an ihre Grenzen belasten. Eine Migration auf das schnellere 10 GBit/s und auf eine Glasfaser-Verkabelung im Backbone bleibt bisher als einziger Pfad offen. [ pm ]