Das strukturierte Rechenzentrum

Bei einem Rechenzentrum (RZ) geht die Branche von einem Innovationszyklus von drei bis fünf Jahren aus. Diese Dynamik erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Selbst im laufenden Betrieb sind stetige Änderungen der Infrastruktur Normalität. Genauso wichtig sind Themen wie die Energieversorgung und der Energieverbrauch sowie die Kühlung. Dies ergaben fast deckungsgleich aktuelle Umfragen der Marktforschungsunternehmen Datacenterdynamics, IDC, Gartner und Datacentersolutions, die RZ-Verantwortliche nach ihren häufigsten Sorgen und Bedenken befragten. Und genau diese Problembereiche beeinflussen heute entscheidend die Gestaltung eines RZ-Netzwerks.

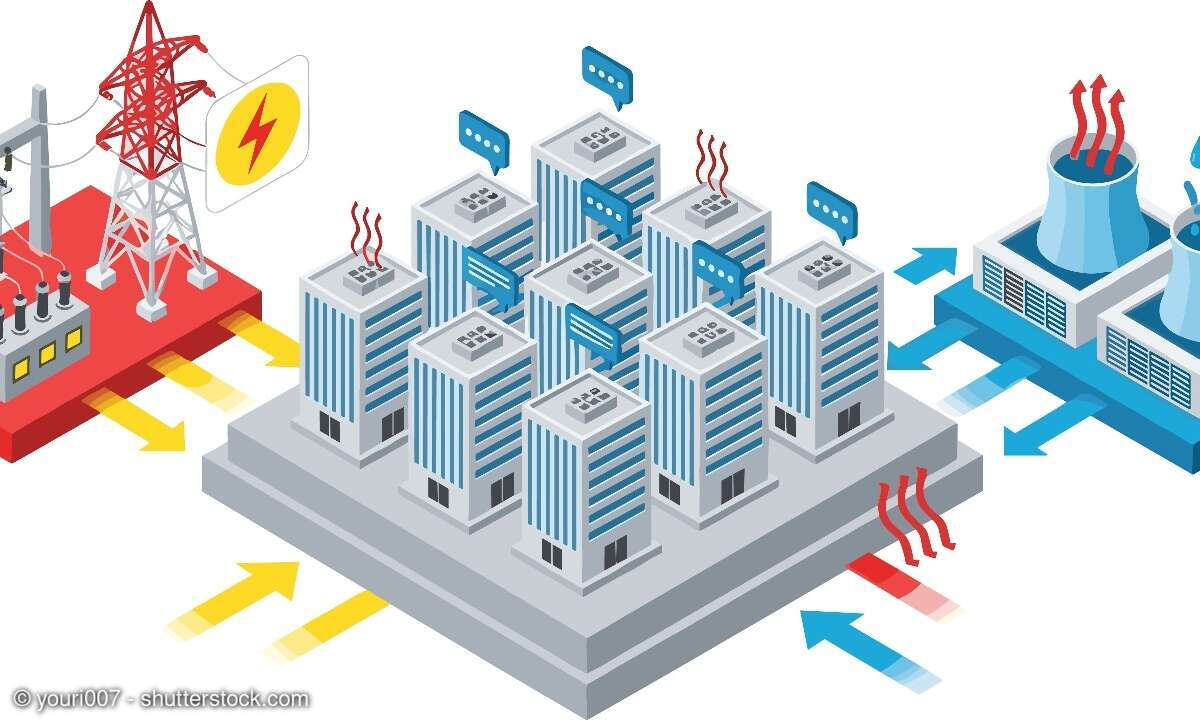

Die Planung eines Rechenzentrums sollte berücksichtigen, dass dort viele Gewerke zusammenarbeiten und nur eine vorausschauende, ganzheitliche Planung für einen reibungslosen Betrieb sorgt. Ein Beispiel dafür ist die RZ-Klimatisierung: Viele RZ-Betreiber wollen ihre Wärme produzierenden Geräte konsolidieren und die verbliebenen möglichst effizient kühlen. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Luftleitung durch den Doppelboden. Dabei verlangt die immer weiter steigende Wärmelast nach ungehinderter Nutzung des Doppelbodens für die Kühlung mit immer größeren Luftmengen. Wenn dies nicht reicht, wird vielerorts Flüssigkeit zur Kühlung eingesetzt. Doch moderne, halogenfreie Datenleitungen sind hochgradig anfällig für das Eindringen von Feuchtigkeit. Werden sie nass, führt das unweigerlich zum Ausfall des Übertragungskanals und erfordert den Austausch der betroffenen Leitungen. Auch deshalb verlegen viele RZ-Betreiber mittlerweile ihre Datenkabel nicht mehr im Doppelboden, sondern über den Schränken.

Normen für RZ-Netze

Im Zuge von Standardisierungen ist weltweit eine Entwicklung zu übersichtlichen RZ-Strukturen feststellbar, um die IT-Zentralen effizienter, übersichtlicher und skalierbar zu gestalten. Für eine strukturierte RZ-Verkabelung bieten sich die Normenreihe EN 50173-X sowie der zukünftige globale Standard ISO/IEC 24764 als erste Hilfestellung an. Der globale Standard ist eine harmonisierte Zusammenfassung des amerikanischen Standards TIA/EIA 942 sowie der EN 50173-5 (Informationstechnik - anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen - Teil 5: Rechenzentren). Während der europäische Standard hauptsächlich auf die Verkabelung eingeht, ist die US-Version umfangreicher. Sie behandelt darüber hinaus:

Ort und Lage,

Erschließung und Versorgung,

Zugangskontrolle,

Erdung und Potenzialausgleich,

Kabelführung und

Doppelbodenkonstruktion.

Dieser umfassendere Ansatz über die Netzwerkverkabelung hinaus ist der sinnvollere, bringt aber insbesondere in Europa Probleme mit sich. Denn hier gibt es erhebliche nationale Unterschiede in der Normung der Teilgewerke, etwa für die Energieversorgung oder die Erdung und den Potenzialausgleich.

Darüber hinaus besteht das Netzwerk eines Rechenzentrums meist aus einer gewachsenen Infrastruktur mit unterschiedlichsten Applikationen wie Ethernet, Infiniband, Fibre Channel, SCSI oder sogar noch IBM-5250-Anbindungen.

Verkabelung

Ein ähnlich inhomogenes Protokollumfeld gab es Anfang der 90-er Jahre im Bereich der Gebäudeverkabelung, und diese entwickelte sich über die Normierung zu einer international anerkannten und mittlerweile weit verbreiteten strukturierten Netzwerkverkabelung. Die Standardisierung hilft also dabei, im RZ einen Übergang von der Punkt-zu-Punkt-Verkabelung hin zu einer übersichtlichen und strukturierten Infrastruktur zu ermöglichen. Mit der Etablierung der EN 50173-5 sowie neuartiger technischer Infrastrukturlösungen ergeben sich praktische Vorteile im Betrieb. Denn anders als im Bürobereich, treffen im Rechenzentrum sehr viele Geräte auf engstem Raum aufeinander. So werden hier zum Beispiel vermehrt vorkonfektionierte Verkabelungssysteme eingesetzt. Diese erlauben kurze Installationszeiten und eine reproduzierbare Übertragungsqualität.

Service-Presentation

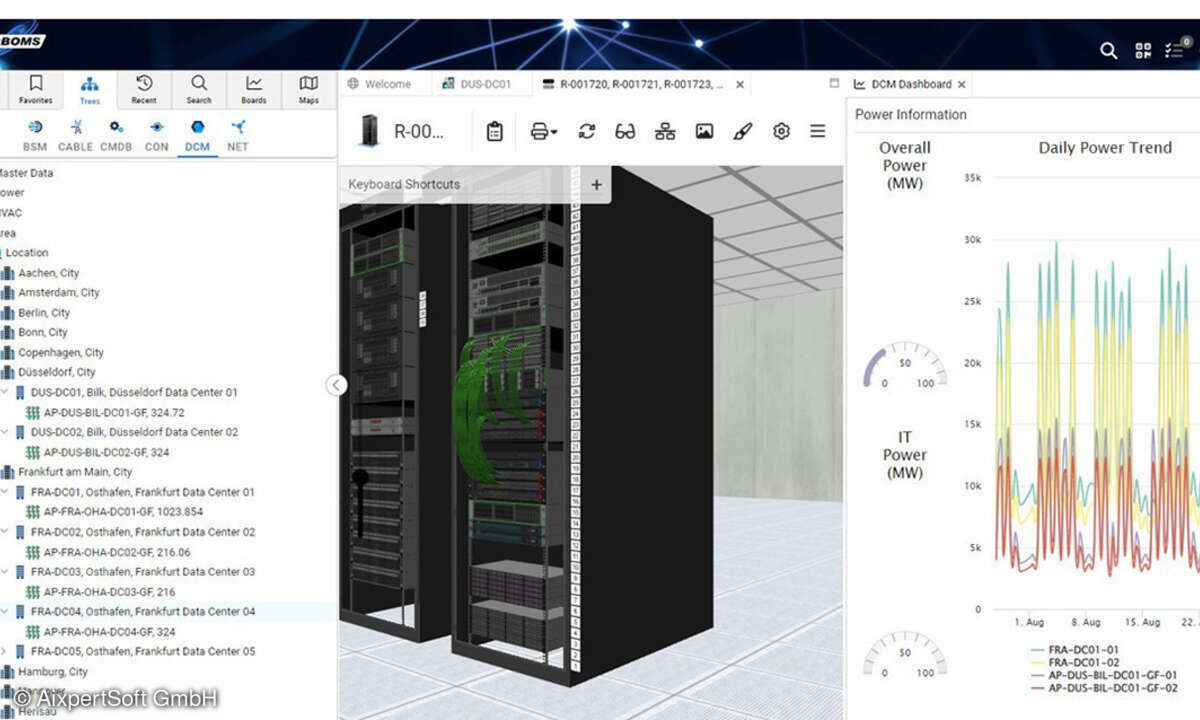

Ein wichtiges Thema in Rechenzentren ist zum Beispiel die Konsolidierung von Switches, um den Energieverbrauch pro Port zu reduzieren. Hier wirkt eine Strukturierung und Vereinfachung der RZ-Verkabelung unterstützend. Setzt ein Unternehmen beispielsweise das "Service-Presentation"-Konzept ein, werden alle Ports der Server (Data und KVM) sowie die Switch-Ports in einem separaten Patch-Schrank abgebildet. Somit kann der Betreiber die aktiven Komponenten an beliebiger Stelle im Rechenzentrum platzieren und an seine Bedürfnisse hinsichtlich Konzentration, Sicherheit, Kühlung oder Zugriffskontrolle anpassen. Auf diese Weise ist es möglich, die Switches an einem Punkt zu konzentrieren, um Ports zu konsolidieren, Server nach Betriebssystem oder Sicherheitsbedarf zu gruppieren oder die Kühlung an bestimmten Flächen zu intensivieren und die Zugriffskontrolle zu separieren. Diesen RZ-Aufbau berücksichtigt ISO/IEC bereits in seinem Draft.

Dabei kommen die physischen Schnittstellen der Switch-Konsolidierung bereits entgegen. Im Rechenzentrum findet man heute verbreitet Mehrfaser-LWL-Steckverbinder wie den MPO für bis zu sechs oder auch 36 GbE-Verbindungen. Hochleistungsrechner verfügen bereits seit Jahren über diese Schnittstellen. Nun ist dies auch für Kupfer-Links mit GBit/s-Performance realisierbar. Mehrere Hersteller entwickeln an Lösungen, die mehr und mehr GBit/s-Ports auf einem Switchboard konzentrieren. Mit dem MRJ21 von Tyco Electronic AMP beispielsweise lassen sich in einem Steckverbinder sechs GbE-Ports verbinden. Dies reduziert die Leistungsaufnahme pro Port erheblich: Ein 90-Port-MRJ21-Switchboard benötigt 320 Watt, also 3,56 Watt pro Port, ein 24-Port-RJ45-Patchpanel dagegen 126 Watt und 5,25 Watt pro Port. Diese auf den ersten Blick marginale Einsparung summiert sich, wenn die Port-Zahlen wie in RZs üblich in die Tausende gehen.

IEEE arbeitet an weiteren Projekten, um den Energiebedarf zu reduzieren. Ein aktuelles Problem stellt zum Beispiel die Übertragung von 10GbE über Kupfersysteme dar. Da die Hersteller von Switches und Netzwerkkarten immer noch versuchen, dies über eine ungeschirmte Verkabelung zu realisieren, haben die Netzwerkkarten derzeit noch einen Bedarf von über 16 Watt. Eine GbE-Karte bleibt dagegen unter einem Watt. So versuchen die Hersteller mit "Power Back-off", einer Reduzierung der spektralen Leistungsdichte, den Energiebedarf zu senken. Das Verfahren wird in der ADSL-Technik eingesetzt und reduziert dort die Datenrate der Datenverbindung bei gleichzeitiger analoger Sprachübertragung, um den Signal-Rauschabstand (SNR) zu erhöhen. Würden sich die Hersteller der aktiven Komponenten auf geschirmte Verkabelungssysteme einlassen, erhielten sie automatisch einen deutlich besseren SRN und kämen mit einer niedrigeren Sendeleistung aus.

Bei LWL-Verkabelungen lassen sich deutlich größere Energieeinsparungen erzielen als bei Kupferleitungen. Auf diesem Gebiet ist zudem auch künftig noch viel Einsparpotenzial zu erwarten, da die parallele Übertragung mit Mehrfaser-LWL-Schnittstellen eine sehr geringe Energieaufnahme pro Port erreicht. Entscheidend für den Verbrauch ist die Anzahl der integrierten Transceiver. Sendet ein Switch-Blade zum Beispiel über zehn Kanäle und drei Transceiver eine Gesamtdatenrate von 300 GBit/s, benötigt das Board zwölf Watt. Ein Board, das mit 24 Transceivern über sechs Kanäle eine Gesamtübertragungsrate von 2400 GBit/s erreicht, benötigt dafür nur 60 Watt. Mit der anderen Variante würde der Betreiber für die gleiche Datenrate 96 Watt benötigen. Das sind immerhin 60 Prozent mehr.

Solche Lösungen sind vor allem für zukünftige 40/100-GBit/s-Übertragungen interessant, da diese aller Voraussicht nach für Mehrfaser-LWL-Technik konzipiert sind.

Außerdem wird eine neue Generation von passiven LWL-Verkabelungskomponenten mit verbesserten optischen Werten zum Beispiel für 10GBase-SR-Übertragungen auf den Markt kommen. Diese 10GbE-Variante ist für LAN-Verbindungen mit 850-nm-Multimodefasern konzipiert und toleriert nur sehr geringe Dämpfungen, die nur mit Fasern realisiert werden können, die ein hochpräzises Brechungsindexprofil aufweisen. Ähnlich eng toleriert müssen auch die optischen Übertragungseigenschaften von Multimode-Kabeln sein, wenn sie für RZs mit einer Service-Presentation-Struktur verwendet werden.

Kabelmanagement

Mit der Service-Presentation-Struktur gewinnt außerdem das Thema Kabelführung und Kabelmanagement wieder stark an Bedeutung. Wenn die Server, Switches und Patch-Felder getrennt voneinander stehen, kommt es zu vielen parallelen Verbindungen, bei denen eine Miniaturisierung die Verkabelung im Rahmen halten soll. Dabei müssen die Komponenten und Steckverbindungen leicht zugänglich und austauschbar bleiben. Zudem darf die Kabelführung den Luftstrom nicht beeinträchtigen. So findet man häufig gewinkelte Patch-Felder und ein seitlich im Schrank integriertes Kabelmanagement. Außerdem achten viele Betreiber auf werkzeuglose Bedienung.

Bei einer Schrankaufstellung nach dem Warm- und Kaltgangprinzip sorgen vor den Schränken Lüftungsschlitze im Doppelboden dafür, dass die kalte Luft aus dem Boden im Schrank von vorne nach hinten geführt werden kann. Viele modulare Switches und Server unterstützen dieses Lüftungsprinzip und saugen die Kaltluft an der Front an und blasen die erwärmte Luft auf der Rückseite aus. Dabei sollten alle Eintritts- und Austrittsstellen abgedichtet sein, damit keine Luft unkontrolliert entweicht. Nicht genutzte Höheneinheiten im Schrank sind generell zu verschließen, da sich die Luft immer den Weg des geringsten Widerstands sucht.

Blockiert die Kabelführung den Luftstrom, steigt der Energieverbrauch, oder es kommt sogar zu Hot-Spots. Eine seitliche Kabelführung sorgt hier automatisch für Abhilfe. Damit der Luftstrom auch im Doppelboden ungehindert fließt, ist es manchmal sinnvoll, die Leitungen auf Kabelpritschen im Doppelboden oder gleich nach oben in den Bereich über den Schränken zu verlegen.

Speichernetze im RZ

Speichernetze sind in der Regel modular aufgebaut und durchaus vergleichbar mit einem LAN. Die populärsten Protokolle zwischen den einzelnen Elementen sind Fibre Channel (FC) und Infiniband. Bei FC werden in der Regel LWL- und bei Infiniband Kupferverbindungen eingesetzt.

Die nur 15 Meter langen Infiniband-Kupferkabel haben mittlerweile einen Durchmesser von 9 Millimeter erreicht. Ein Infiniband-Kanal erzielt eine Datenrate von 2,5 GBit/s, über Kanalbündelung sind über 12 Kanäle bis 30 GBit/s möglich. Um höhere Geschwindigkeiten und größere Übertragungsdistanzen zu ermöglichen, muss der Betreiber auf LWL umsteigen. Es gibt bereits Lösungen, bei denen die aktiven Komponenten unverändert weiter genutzt werden können. So sind CX4-Steckverbinder auf dem Markt, die mit einem Medienkonverter und einem Anschluss für ein LWL-Bändchenkabel ausgestattet sind. Ist der Medienkonverter im Gehäuse integriert, erhält er gemäß Infiniband-Spezifikation vom Switch seine Spannungsversorgung. Dann sind Distanzen bis 200 Meter möglich und Übertragungsraten bis 120 GBit/s. Die dünnen Bändchenkabel vereinfachen das Kabelmanagement, außerdem ist die EMV-Problematik ausgeschaltet.

Lösungen dieser Art sind übrigens auch für andere Verkabelungsbereiche sinnvoll.

Fazit

Die Infrastruktur im RZ muss sich schnell neuen Anforderungen anpassen können. Ein Innovationszyklus von drei bis fünf Jahren spricht für die Investition in Bandbreite und in eine strukturierte und skalierbare Verkabelung. Besonders groß sind die Einsparungspotenziale im LWL-Bereich. Mit der entsprechenden Multiplex-Technik lassen sich heute zwölf bis 72 Kanäle parallel übertragen, sodass Datenraten bis 100 GBit/s möglich sind, und dies bei vergleichsweise niedrigem Energiebedarf. Damit eignet sich diese Technik besonders gut für Rechenzentren.

Die globale Verbreitung geschirmter Technik führt auch bei Herstellern von aktiven Netzwerkkomponenten langsam zu der Erkenntnis, dass ein Hardwaredesign, das nur die Unzulänglichkeiten der UTP-Technik berücksichtigt, in eine Sackgasse führt.