Motor für neue Bankenmärkte

Motor für neue Bankenmärkte Globale Marktmacht sichert mehr denn je das Überleben der Finanzdienstleister. Sie übernehmen Institute in West- und Osteuropa, investieren in Asien und Lateinamerika. IT beschleunigt ihre Expansion.

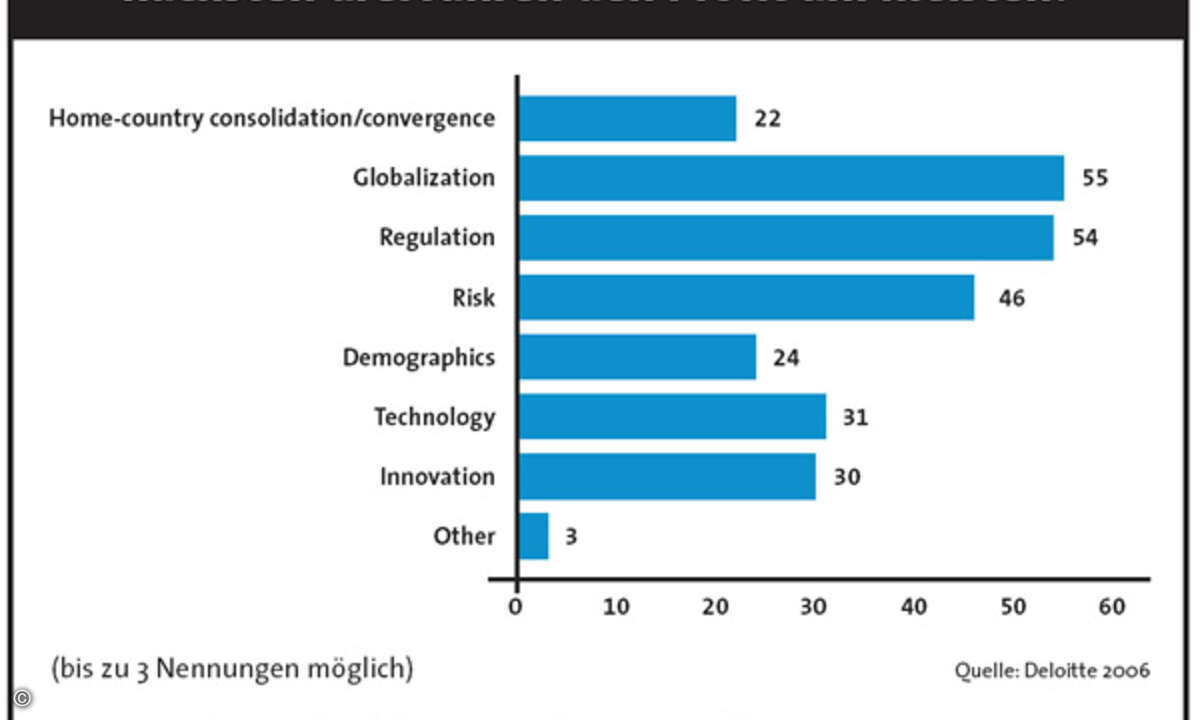

Eher evolutionär als revolutionär wird sich die globale Bankenwelt in den nächsten Jahren entwickeln. Neue Regelungen wie Basel II oder Sarbanes Oxley erhöhen erst einmal die Eintrittshürden in neue Märkte, auch wenn sie langfristig den Rahmen für das internationale Geschäft bilden. So unterschiedlich die Orte und damit verbundenen Geschäftsziele, so different sind auch die IT-Anforderungen. Viele Initiativen im Ausland verbindet allerdings, dass verschiedene IT-Welten aufeinander treffen. Diese Expansion lässt sich nämlich aufgrund der hohen Kosten nur durch Übernahmen oder zumindest enge Partnerschaften realisieren.

Hunderte von Banken verschwinden in Europa

Einen wichtigen Trend bildet beispielsweise die anhaltende Konsolidierung in Westeuropa: 2004 übernahm Grupo Santander die Abbey National, im letzten Jahr kaufte Unicredito die HypoVereinsbank. Eine Wende ist nicht abzusehen: Am Ende dieses Jahrzehnts werden Hunderte von Banken in Europa verschwunden sein, spezialisierte Institute wie beispielsweise Kredit- oder Transaktionsbanken aber weiterhin bestimmte Nischen besetzen. Paneuropäische Kolosse kämpfen dann um Marktanteile im Rest der Welt – unter anderem gegen die großen US-Banken. Mit den neuen europäischen Machtzentralen geht eine weitreichende Zentralisierung der IT-Plattformen einher. Von der Gleichschaltung der Länder und Filialen verspricht man sich nicht zuletzt immense Kostensenkungen. »Wir setzen so weit wie möglich auf Standardisierung«, meint beispielsweise Stefan Jursa, Business Integration Manager der amerikanischen GMAC Bank. Der Autofinanzierer für General Motors entscheidet von Großbritannien aus über IT-Projekte in ganz Europa. Da man ausgereifte Lösungen mit einem hohen Standardisierungsgrad auswähle, sei die technische Umsetzung im einzelnen Land meist eine Sache von wenigen Monaten, meint Jursa. Wie andere globale Institute vertraut die GMAC nicht auf einen einzigen IT-Dienstleister. Viele scheuen die Herstellerabhängigkeit und suchen für jeden Bereich die beste Lösung. Mit dem individuellen Anbietermix erzielen die Institute zwar einerseits eine hohe IT-Qualität, müssen dafür aber andererseits ein tragfähiges Multi-Vendor-Management etablieren. Auch dieses liegt heute in den Händen der Zentrale und sogenannter Hubs, die das Geschäft in bestimmten Regionen steuern.

Rücksicht auf lokale Gegebenheiten

Den zentralistischen Ansatz betrachtet der unabhängiger Bankberater Werner Heidecke skeptisch: »Es gibt einfach noch zu viele Unterschiede zwischen den europäischen Ländern, vor allem rechtlicher Natur.« Außerdem bemängelt Heidecke Schwächen bei der Verfügbarkeit zentraler Systeme. Mit deren Größe wachse auch die Komplexität und damit die Fehleranfälligkeit: »Wie soll ein Filialberater in Stuttgart seinem Kunden erklären, dass über seinen Kreditantrag nicht entschieden wird, weil der Server in London ausgefallen ist?« Deshalb plädiert der Berater für lokale IT-Abteilungen, die allerdings regelmäßig nach einem einheitlichen Verfahren an die Zentrale berichten müssen. Die Rücksicht auf lokale Gegebenheiten spielt auch beim zweiten globalen Bankentrend eine wesentliche Rolle, der Expansion nach Osteuropa. Beispiel Russland: Internet-Banking ist dort so gut wie unbekannt. Der größte Anbieter in diesem Bereich, die Raiffeisenbank Austria, konnte dafür bisher nur ein paar Tausend Anwender gewinnen. Gleichzeitig scheut die aufstrebende Mittelschicht junger Russen historisch bedingt den Gang zur Bankfiliale. Eine Heerschar von freien Beratern soll deshalb künftig Kredite und andere Bankprodukte per Notebook vertreiben – und benötigt entsprechende Entscheidungssysteme.

Prompter Zugang zu den Ostmärkten

Webbasierte Anwendungen müssen allerdings auf moderne Kernbanksysteme aufsetzen. Hier haben die Westeuropäer durch zahlreiche Akquisitionen in Osteuropa bereits einen einschneidenden Wandel eingeleitet. Vor dem Niedergang des Sowjetreichs dominierten zentralistische Bankenmodelle in einem praktisch nicht vorhandenen Wettbewerbsumfeld. Investitionen in IT waren deshalb kaum vonnöten. Jetzt profitieren die osteuropäischen Banken von westlichem Know-how und finden damit schnell den technologischen Anschluss. Im Gegenzug eröffnen die Zusammenschlüsse den Westbanken einen prompten Zugang zu den Ostmärkten. Die Entwicklungsmöglichkeiten in diesem Umfeld sind jedoch aufgrund der relativ geringen Zahl interessanter Übernahmekandidaten mittlerweile beschränkt. Auch der südamerikanische Raum wird durch westeuropäische und angelsächsische Banken sowie deren IT-Technologien dominiert, beispielsweise durch die Banco Santander oder ABN AMRO. Die Institute profitieren ausgezeichnet vom dortigen wirtschaftlichen Wachstum, ein Neueintritt in diese Märkte ist allerdings aufgrund der harten Konkurrenz nur unter erschwerten Bedingungen möglich.

Wachstumsraten von 30 bis 50 Prozent

Deshalb lässt sich ein dritter Bankentrend konstatieren, der in den nächsten Jahren sogar noch an Dynamik gewinnen wird: die Expansion nach Asien. Dort konnte eine Großbank laut der Londoner HSBC im Jahr 2005 Wachstumsraten von 30 bis 50 Prozent erzielen, in Europa und Nordamerika dagegen nur zehn bis 13 Prozent. In manchen Märkten wie China erreichen sie ihren Höhepunkt erst in zehn bis 15 Jahren. Ihren Markteintritt müssen Banken deshalb umgehend vorbereiten, damit ihre lokalen Strukturen mit dem Boom wachsen. Deshalb investierten führende Finanzdienstleister in den letzten Jahren bereits Milliarden in Chinas Top-4-Institute und jetzt auch in mittelgroße Häuser. Noch schreiben sie rote Zahlen, erwarten aber ab spätestens Ende 2007 Profite. Dann muss China seine Finanzmärkte nach WTO-Vorgaben endlich komplett öffnen. Allerdings warnen Analysten vor der Dimension dieses Marktes, der die Westeuropäer an ihre Grenzen bringen könnte. Wie in Indien wird auch in China die kaufkräftige Mittelschicht laut Business Week Online im Jahr 2010 größer sein als die gesamte Bevölkerung der USA. Hier kann die IT Türen öffnen. Chinas Kernbanksysteme sind nämlich restlos veraltet und benötigen angesichts des heranwachsenden Massenmarkts dringend neue Technologien sowie entsprechendes Know-how. Auch Filialnetze fehlen. Beides ist in Indien bereits wesentlich besser entwickelt. Aufgrund der wachsenden Zahlungsinfrastruktur steigt aber auch dort der IT-Bedarf rasant.

IT-Automatisierung im Massengeschäft

Alle heranwachsenden Märkte verbindet trotz lokaler Unterschiede eine Herausforderung: Die Geschäftsstrategien der westlichen Welt funktionieren dort nicht, weil sie auf »High Wealth, Low Growth« basieren. Der Expansionserfolg hängt im Wesentlichen davon ab, wie schnell Finanzdienstleister Business-Modelle für diese Regionen mit vielen, aber noch wenig zahlungskräftigen Kunden entwickeln können. Hinzu kommt, dass mit wachsender Verbreitung die Margen sinken. Hier kann, mehr noch als in entwickelten Märkten, die IT zur Wirtschaftlichkeit beitragen. Kostengünstiges Massengeschäft erfordert einen hohen Grad an IT-Automatisierung und -Standardisierung. Letztere betrifft nicht nur technische Schnittstellen zwischen Anwendungen, sondern auch die Geschäftslogik. Global agierende IT-Dienstleister offerieren heute modulare, vorgefertigte Teilprozesse auf Basis von Web-Technologien. Diese lassen sich je nach Anforderungen zu einem Gesamtprozess verbinden, der sich wiederum über Standardschnittstellen in übergreifende nationale wie internationale Abläufe integriert. Dieser Ansatz reduziert die Komplexität maßgeblich, was Banken als wesentliches Kriterium für den globalen Einsatz ansehen. Beispielsweise lässt sich so die Vergabe von Konsumentenkrediten länderspezifisch automatisieren: In Deutschland nutzt das System für eine Entscheidung Schufa-Daten, in Russland muss es Informationen aus diversen Quellen ziehen. Dort befindet sich eine zentrale Informationsagentur erst im Aufbau und die Banken tauschen deshalb untereinander Kundendaten aus.

Die Strategie der »Glocalization« kommt

Natürlich müssen globale IT-Systeme auch unterschiedliche Währungen und Sprachen unterstützen. Dabei ist es mit einer einfachen Übersetzung nicht getan. So verbinden Deutsche mit dem Begriff »Auto-Leasing« ein Mietmodell, in Tschechien geht das Fahrzeug dagegen bei Vertragsbeginn in das Eigentum des Konsumenten über. Dort ist die Sicherungsübereignung an die Bank gesetzlich nicht vorgesehen, was wiederum Auswirkungen auf den Entscheidungsprozess hat. Trotz aller Zentralisierungsbestrebungen globaler Banken sind die lokalen Herausforderungen also nicht zu unterschätzen. Letztlich wird sich wohl langfristig eine Strategie durchsetzen, für die die Amerikaner den Begriff »glocalization« geprägt haben. Ziel ist eine Föderalisierung mit gemeinsamen Services. Erstere garantiert eine erfolgreiche Marktdurchdringung, letztere schaffen dagegen Kostentransparenz und auf vielen Ebenen Synergien. Diese Gratwanderung gestaltet sich nicht immer leicht und fordert zum Beispiel von IT-Dienstleistern große Erfahrung mit internationalen Projekten. Ein globaler IT-Partner kann beispielsweise standardisierte Prozesse für die Kreditentscheidung in den einzelnen Ländern übernehmen – inklusive Risikobewertung. Allerdings sind die Entscheidungskriterien als Kernkompetenz immer der Bank vorbehalten.

Jan Ph. Wieners ist Vorstand Vertrieb und Marketing bei der afb Application Services AG