Prozessmanagement in Echtzeit

Prozessmanagement in Echtzeit Auf der Grundlage eines Echtzeit-Data-Warehouse können Unternehmen ihre Kunden und Produkte aktiver managen und besser monetarisieren.

Das Geschäftsprozessmanagement erkennen mittlerweile viele Unternehmen als Chance, um ihre Effektivität und Effizienz zu steigern. Vielerorts wurde dieser Ansatz in den letzten Jahren durch geschäftsprozessorientierte Initiativen auf breiter Front umgesetzt. Die Umgestaltung der Organisationsstrukturen zur Prozessorganisation brachte dabei die notwendige Beweglichkeit. Bei der Umsetzung kristallisierte sich heraus, dass man durch ein solches prozessorientiertes Handeln einen wichtigen Zeitvorsprung gegenüber den Wettbewerbern erzielen kann. Ein Data Warehouse (DW) kann dabei eine wesentliche Rolle spielen. Unübersehbar ist ein Trend zur immer schnelleren Verfügbarkeit der operativen Daten. War es vor einiger Zeit noch üblich, täglich oder wöchentlich den Datenbestand eines DW zu aktualisieren, so reicht dies heute häufig nicht mehr aus. Gerade im Hinblick auf aktives Kunden- und Produktmanagement ist es sinnvoll, die Daten sofort nach ihrem Entstehen im operativen Vorsystem in das DW zu laden. Ein häufig diskutiertes Thema in diesem Zusammenhang ist das Real-Time-Controlling von Prozessen. Das Unternehmen soll in Echtzeit, also ohne zeitliche Verzögerung auf Abweichungen im Prozessablauf reagieren können, beispielsweise auf Änderungen im Kaufverhalten. Amazon machte es vor, andere Online-Marktplätze haben bereits nachgezogen: Permanent werden die verkauften Produkte zeitnah analysiert, es erfolgt ein Ranking nach den Verkaufszahlen und den Besuchen auf den entsprechenden Seiten. Der Kunde erhält so ein auf ihn abgestimmtes Angebot in Echtzeit, basierend auf vermutetem Interesse und aktuellen Verkaufszahlen.

Reaktionen ohne Verzug

Im Geschäftsleben bedeutet Echtzeit, dass die erforderlichen Informationen zum passenden Zeitpunkt am richtigen Ort zu dem dafür bestimmten Zweck zur Verfügung stehen. Unter dem Begriff Real Time Enterprise (RTE) versteht man die elektronische Steuerung der organisationsinternen sowie der organisationsübergreifenden Prozesse. Die notwendige Unterstützung erfährt das Real Time Enterprise durch eine zeitnahe, übergreifende und globale Sicht auf alle Prozess- und Objektzustände. Dies führt zum Verschmelzen unabhängig agierender Organisationseinheiten zu einer zusammenwirkenden Einheit, dem Real Time Enterprise eben. Ein Ziel, das Unternehmen durch den Einsatz von RTE-Techniken erreichen können, ist eine höhere Flexibilität und Agilität. Dadurch lassen sich am Markt Risiken verringern und Reaktionen auf Veränderungen beschleunigen. Zum anderen wird die Automatisierung von Prozessen gefördert. Dadurch können Kosten eingespart werden. Generell steigert das RTE die Leistungsfähigkeit: Das Unternehmen kann seine Ressourcen besser ausschöpfen.

Erprobte Szenarien

In der Praxis lassen sich bereits viele solche Anwendungen finden. Der Vorteil liegt stets in der steigenden Geschwindigkeit und Qualität, da die Ereignisorientierung im RTE das Verarbeitungsmodell umkehrt. Besonders deutlich wird dies am Beispiel einer Bahnfahrt oder eines Fluges: Am Reisetag kann die Information des ausgedruckten Fahrplans überholt sein. Ein Real-Time-DW merkt sich die Fahrplaninformation bei der Buchung und meldet dem Reisenden, wenn seine Daten personalisiert hintergelegt sind, eine Verspätung der Abfahrt oder des Abflugs über SMS oder einen automatisierten Anruf. Auch Shop-Systeme im Internet können durch den Einsatz von RTE-Techniken an Geschwindigkeit und Qualität gewinnen. Bestellungen, die online oder auch per EDI beim Unternehmen eingehen, fließen über EAI-Lösungen in einen Datenpuffer. In einem RTE wird dem zuständigen Bearbeiter die eingehende Bestellung sofort als Ereignis gemeldet; durch die Prozessautomatisierung wird die Bestellung dann gleich weiterverarbeitet. Auch die Lagerlogistik kann profitieren. IT-Systeme kontrollieren und analysieren den Lagerbestand und seine Veränderungen. Bei der Unterschreitung eines Schwellwertes löst eine RTE-Bestellautomatik einen unternehmensübergreifenden Bestellprozess bei einem ermittelten Lieferanten aus. Gleichzeitig erfolgt eine Meldung an die angeschlossen Finanzbuchhaltungssysteme.

Serviceorientierte Architektur

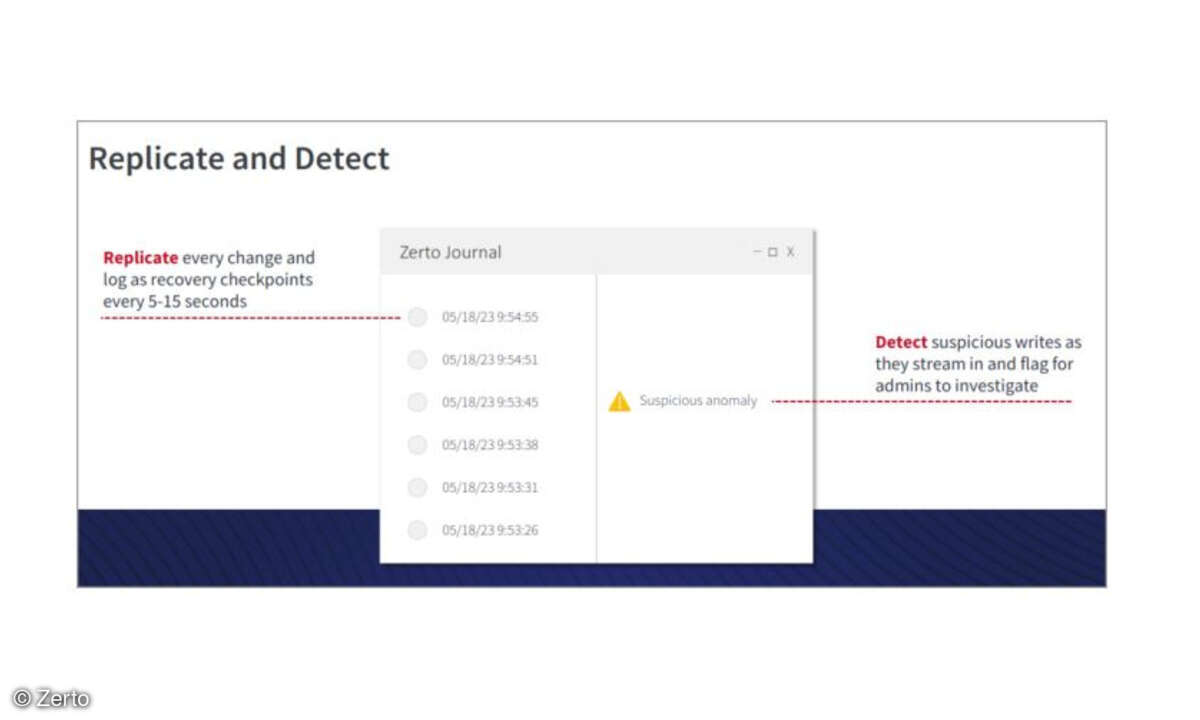

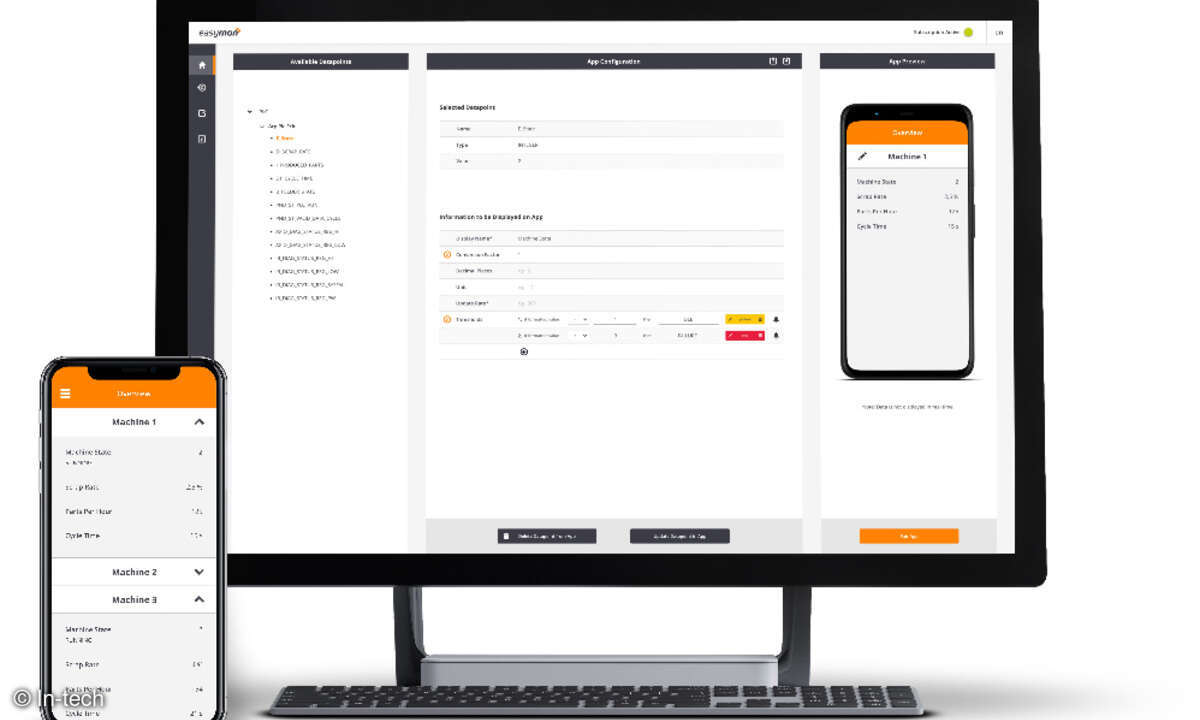

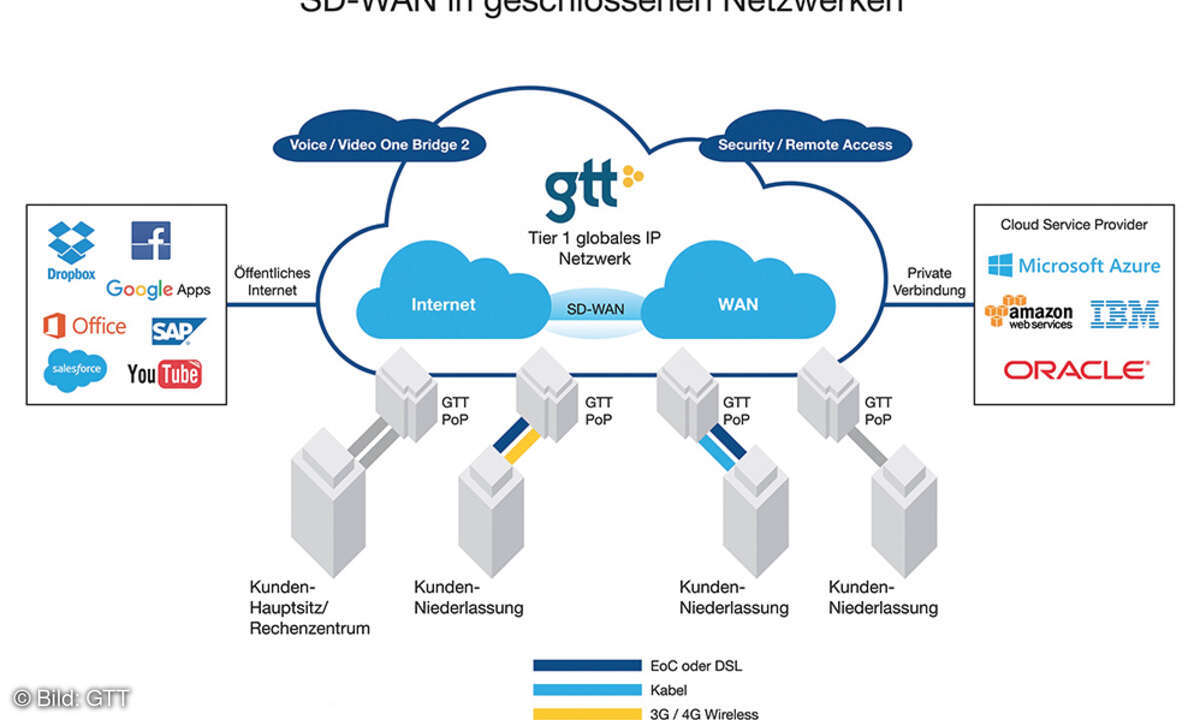

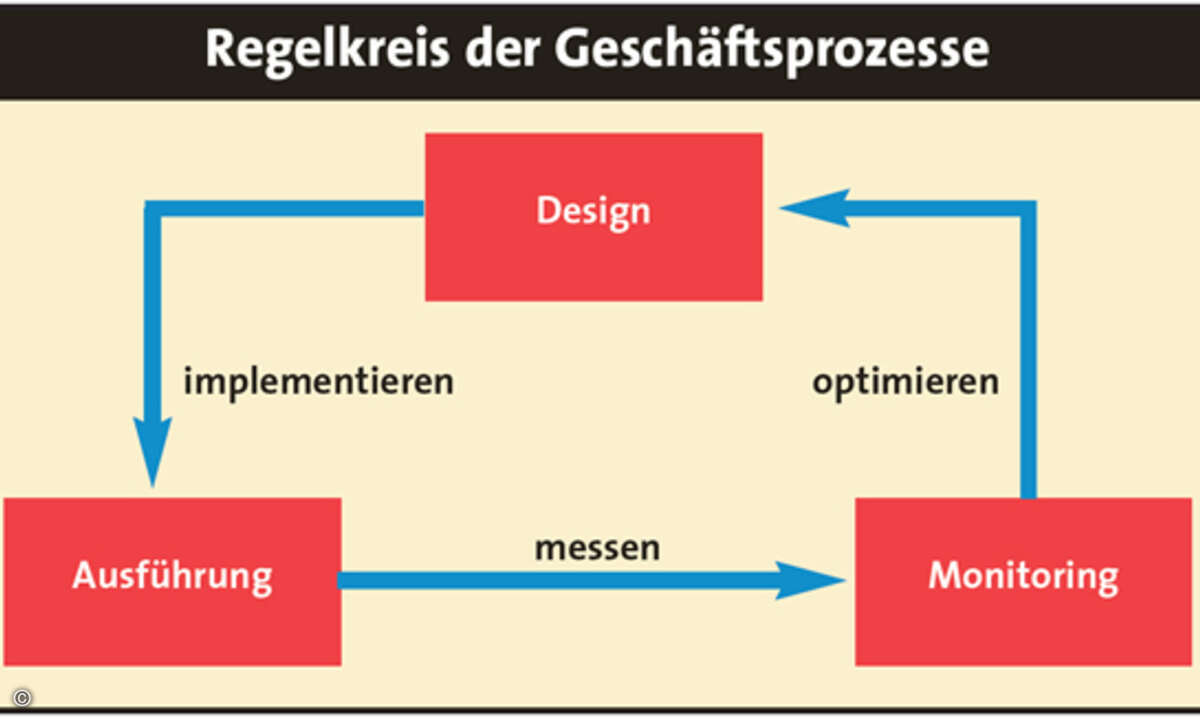

Die Verwendung von IT-Services, die die erforderlichen Anwendungsfunktionen für das RTE liefern, ist ein sinnvoller Ansatz bei der Umsetzung. Diese Funktionen können in einer serviceorientierten Architektur (SOA) miteinander verbunden werden. Gemeinsam bilden sie die Basis für das RTE. Auch die Automation der Prozesse ist ein wichtiges Argument für die Umsetzung von RTE-Konzepten. Dabei spielt das Monitoring durch das Prozess-Controlling eine entscheidende Rolle, denn dadurch fließen Informationen wieder aktuell in das operative Geschäft zurück, die der Optimierung der Geschäftsprozesse dienen. Um eine schnelle Verarbeitung der Daten in einem DW zu gewährleisten, muss der Prozess zur Datenbewirtschaftung im Sinn des Extrahierens, Transformieren und Ladens (ETL) von Daten wesentlich schlanker gestaltet werden als in herkömmlichen DW-Lösungen. Es werden hierbei nicht mehr Massendaten verarbeitet, vielmehr kommt es zu einer Einzelsatzverarbeitung. Große Aggregationen, wie sie etwa zur Erzeugung der Star-Schemata stattfinden, können dabei nicht mehr in der bisher üblichen Art durchgeführt werden. Die Implementierung von automatisierten Prozessen ist eine notwendige Voraussetzung für das Überwachen und Steuern (Monitoring und Controlling) der Prozesse. Es bedient sich dabei der durch die Sensoren aus der SOA heraus gelieferten Echtzeitdaten, die sekundengenau zur Verfügung stehen können. Dies geschieht durch den Einsatz von Software der Kategorie Business Activity Monitoring (BAM). Der Nutzen liegt in der Darstellung in Management Cockpits, der Abrufbarkeit und Überwachung aktueller Daten. Die Erkenntnisse dienen als Grundlage zur Optimierung der Geschäftsprozesse. Dadurch wird der RTE-Kreis geschlossen. Der Rückfluss der Erkenntnisse in die Strategie erfordert vom Management eine permanente aktive Beteiligung an der Optimierung der Geschäftsprozesse.

Ständige Verbesserung

Will man operative Bestleistungen erreichen, muss man einen Prozess-Lebenszyklus implementieren, der zu einer kontinuierlichen Verbesserung und Neugestaltung der Geschäftsprozesse führt. Um das notwendige Controlling für den Regelkreis zu ermöglichen, liefern die Anwendungssysteme die Fakten zu den operativen Prozessen. Diese Fakten werden in einem Process Warehouse konsolidiert und zu den erforderlichen Kennzahlen für ein Prozess-Controlling im Sinn einer Process Intelligence als Spezialfall der Business Intelligence verdichtet. Auf der Grundlage dieser Informationen werden die geschäftlichen Aktivitäten und Abläufe im Rahmen des Geschäftsprozessmanagements ständig bewertet und verbessert. Die Verantwortlichen für Analyse und Design der Prozesse erhalten zeitnahe Hinweise auf Schwachstellen und auch konkrete Verbesserungsvorschläge. Erst durch das permanente Controlling der Prozesskennzahlen wird der Regelkreis geschlossen. Die durchgängige Modellierung und Implementierung von automatisierten Prozessen steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Sie ist aber eines der wesentlichen Versprechen im Hinblick auf den Nutzen des SOA-Ansatzes. Bei der Implementierung eines Process Warehouse konkurrieren zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Der Top-Down-Ansatz (auch deskriptiver Ansatz genannt) erfordert zumindest im Idealfall die automatisierte Implementierung des zu überwachenden Prozesses sowie die Modellierung der benötigten Sensoren auf der Ebene des fachlichen Prozessmodells. Zurzeit ist jedoch eher der Bottom-Up-Ansatz in der Praxis präsent. Bei diesem Ansatz wird das Prozessmodell aus den tatsächlichen Daten generiert. Man steigt sofort über Optimierungspotenziale in den Regelkreis des Business Process Management (BPM) ein. In jedem Fall sollte die Einführung von RTE-Techniken durch überschaubare Projekte erfolgen.

Christoph Schrammel ist Prozessberater und Rolf Scheuch Geschäftsführer bei dem Gummersbacher IT-Dienstleister Opitz Consulting.