Risiken und Nebenwirkungen

Server-, Storage- und andere IT-Komponenten werden immer leistungsfähiger und benötigen zugleich immer weniger Raum. Dieser Trend ist nicht ohne Risiken und Nebenwirkungen und stellt hohe Anforderungen an die Infrastruktur-Ausstattung von Rechenzentren.

Racks, Klimatisierung, Stromversorgung, mechanische Sicherheit und Überwachung aller Parameter sind die Basis einer sicheren Infrastruktur.

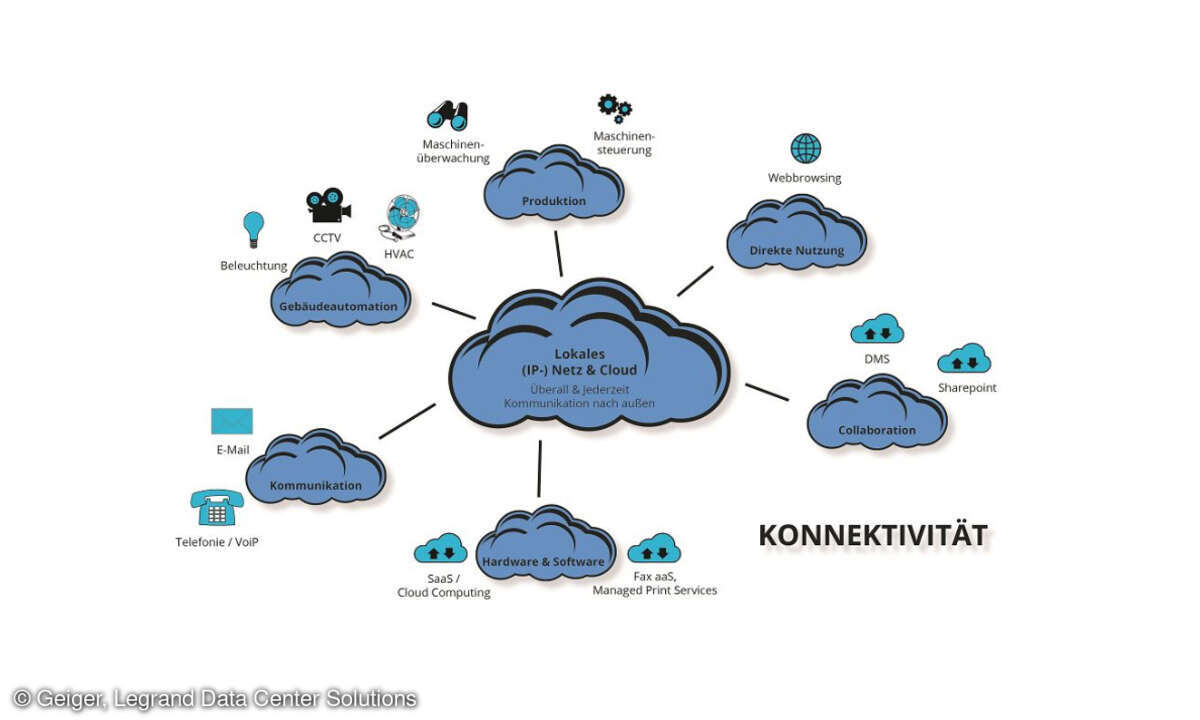

Die Abhängigkeiten von der IT steigen in Unternehmen jeder Größe. Neben der eingesetzten komplexen Software müssen auch die Hardware- und Kommunikations-Infrastrukturen den wachsenden Anforderungen gerecht werden. Stichworte dazu sind Erfolgsrelevanz und Verfügbarkeit. Dazu bedarf es weit mehr als etwa nur redundanter Datenhaltung und fehlertoleranter Konfigurationen. Wenn die darunter liegenden Infrastrukturen nicht stimmen, nutzt selbst hoher Aufwand hier relativ wenig. Fünf Säulen bilden das Fundament einer sicheren IT-Infrastruktur: Racks, Klimatisierung, Stromversorgung, mechanische Sicherheit und Überwachung aller Parameter.

Die Bedeutung von Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäftsalltag wird niemand leugnen. Immer mehr und immer leistungsfähigere Computer-Hardware ist für performante, aktuelle Anwendungen erforderlich. Anhand eines Blade-Servers lassen sich -allerdings auch Nebenwirkungen solcher Innovationen eindrücklich darstellen. Hier geht es um den Schwerpunkt Klimatisierung und Verfügbarkeit. Nimmt man einen einzelnen 1HE-Server, so setzt der integrierte Lüfter bis zu 100 m3 Luft pro Stunde durch. Damit hält er die thermische Belastung im »grünen« Bereich. Moderne Serverracks nehmen jedoch Duzende von Prozessoren auf. Um sie alle effizient zu kühlen, müssten Lüfterbatterien bis zu 4000 m3 Luft pro Stunde umwälzen – und das mit Sturm-(laut)stärke. Der Grund ist die enorme Verlustleistung, mit der ein moderner, voll bestückter Serverschrank eine Sauna beheizen könnte.

Was ist die Folge? Entweder man riskiert die Sicherheit, Verfügbarkeit und Lebensdauer der gesamten Installation, oder der Weg führt zurück zu einer weniger dichten Bestückung der Racks. Dadurch entstehen zusätzliche Aufwendungen in Form höherer Raumkosten.

Extreme sind selten gut, daher gibt es auch andere Lösungen auf dem Markt: Systemlösungen, die mit den Anforderungen wachsen, ganz gleich, wie die künftigen Entwicklungen in einem Unternehmen aussehen. Investitionsschutz kann nur erreichen, wer modulare Systemlösungen einsetzt. Stück- oder Flickwerk kann Planungsfehler nur bedingt wettmachen. Und die Kühlungspraxis aus den 60er Jahren mit klimatisierten Räumen und/oder möglicherweise Doppelböden allein reicht bei leistungsstarken Installationen nur selten aus.

RZ und Infrastrukturen wachsen parallel

Die Klimatisierungsanforderungen konkurrieren mit der Verpflichtung zur Verbesserung der vorhandenen Räume. Wenn entweder Verfügbarkeit oder Wirtschaftlichkeit zur Wahl stehen, entscheiden sich viele Unternehmen für Letztere. Spätestens bei Nachrüstungen oder Standortänderungen stößt dann jedoch die traditionelle Raumklimatisierung sehr schnell an ihre Grenzen: Umrüstungen sind teuer, zeitaufwändig und nur selten im laufenden Betrieb umzusetzen.

Moderne Systemanbieter setzen auf intelligente Klimatisierungskonzepte. Sie sind Bestandteil eines ganzheitlichen Infrastruktur-Konzepts, beginnend mit entsprechenden Gehäusen und Sicherheitseinrichtungen gegen unbefugte Zugriffe über die modulare Klimatisierung und das Power-Management bis zum Remote-Monitoring.

Für die Klimatisierung bedeutet dies: Jede Lösung muss zukunftssicher gestaltet sein. Sie sollte die Investitions-Kosten ebenso niedrig halten wie die laufenden Betriebskosten. Gleichzeitig geht es um die bestmögliche Nutzung von Schrankinnenraum und Datacenter-Raum.

Gutes Klima für schnelle Rechner

Es gilt, die Hitze am Entstehungsort zu bekämpfen und sie vollständig und effizient abzuführen. Der zuständige Planer wird häufig schon dadurch in die Irre geführt, dass die Verlustleistung eines Servers vom Hersteller in der Regel auf seine Gesamtfläche bezogen wird. Rechnerisch sind also etwa 0,12 W/cm2 eine Kleinigkeit, die sich mit eingebauten Lüftern beseitigen lässt.

In der Praxis entsteht die Verlustleistung aber fast zu 100 Prozent am Prozessor. Und dort liegt die Abwärme pro cm2 heute bereits um Faktor 50 höher.Da jede Installation anders aussieht und andere Rahmenbedingungen gelten, wird es niemals nur eine »richtige« Klimatisierungslösung geben. Bei der Auf- und Umrüstung vorhandener Rechenzentren kann eine Thermografie oder eine Analyse mit Hilfe computergestützter Strömungssimulation, auch Computational-Fluid-Dynamics oder kurz CFD genannt, hilfreich sein. Beide Bestandsaufnahmen unterstützen – die eine real und die andere virtuell – bei der eindeutigen Identifizierung von Schwachstellen. Hier kann ein leistungsfähiger Systemanbieter gezielt Hilfestellungen geben, bevor es zu Problemen kommt.

Klassische Lüfterlösungen – insbesondere in Verbindung mit klimatisierten Räumen – haben noch längst nicht ausgedient, wenn Aufstellbedingungen und räumliche Vorgaben den Einsatz sinnvoll erscheinen lassen. Im Bereich von voll bestückten Hochleistungs-Server-Racks ist der Bedarf jedoch meist höher. Rittal hat daher beispielsweise eine innovative Lösung mit Luft-Wasser-Wärmetauschern entwickelt: das Liquid-Cooling-Package, kurz LCP. Seitlich an einen Schrank angesetzt oder zwischen zwei Schränken montiert, kühlt der Klimaschrank durch horizontale Luftführung effizient und verhindert dabei die Entstehung von Wärmenestern – so genannten Hot-Spots – im oberen Bereich. Das LCP ist skalierbar, und standardmäßig sorgen 3 LWWT-Module mit je 4 kW Nutzkühlleistung für bis zu 12 kW pro Rack. Dabei sind Lösungen auch bis zu 20 kW möglich.

Die effizienteste Form der Kühlung am Entstehungsort bei weiter steigenden Verlustleistungen ist die Prozessorklimatisierung. Sie nimmt die extreme Hitze an der CPU auf. Wenn nicht schon vom Prozessorhersteller angeboten, lassen sich entsprechende Kühlelemente mit einer Wärmeableitung von bis zu 250 W/cm2 nachrüsten und mittels tropffreier Verbindungstechnik in einen effizienten Kühlkreislauf im Rack integrieren. Rückkühler stellen das Kühlwasser mit der benötigten Vorlauftemperatur bereit. Auf diese Weise lässt sich eine temperaturneutrale Klimatisierung der Räume des Rechenzentrums sicherstellen, da die aufgenommene Wärme über Rückkühler, die in einem separaten Raum aufgestellt werden können, abgeführt wird.

Die Flüssigkeitskühlung in Luft-Wasser-Wärmetauschern und CPU-Kühlern hat mehrere Vorteile. Sie deckt den Kühlungsbedarf in den kommenden Jahren, eröffnet hohe Energie-Einsparpotenziale auf Grund höherer Vorlauftemperaturen als bei Luftkühlung, führt bis zu 25 kW Verlustleistung effizient ab und lässt sich sehr genau platzieren. Gleichzeitig verringert sie die Geräuschemissionen und ist im Bezug auf den Raum temperaturneutral. Nicht vergessen werden sollte in diesem Zusammenhang der geringe Raumbedarf von Flüssigkeitskühlungen, wenn sie bereits in die Rackkonstruktion integriert sind.

Power-Management on-Demand

Wo viel Verlustleistung entsteht, muss zunächst einmal Leistung in Form elektrischer Energie zugeführt werden. Um Leistung zu bringen, sind alle Computer auf eine zuverlässige Stromversorgung angewiesen, möglichst in redundanter Ausführung, abgesichert durch eine USV. Bei voll bestückten Gehäusen ging eine zusätzliche Stromversorgung allerdings bisher häufig mit hohem Installationsaufwand einher.

Auch in der Stromversorgung gehen Hersteller wie Rittal neue Wege. In den Racks sind multifunktionale Schrankholme für die platzsparende Aufnahme einer Stromverteilung vorbereitet. Dazu wird eine dreiphasige Stromschiene mit Berührungsschutz vertikal integriert. Auf diese Weise lassen sich in einem 2 m hohen Rack bis zu 42 Steckdosen-Module – so genannte Power-System-Module – aufstecken. Ein weiterer Vorteil dieser modularen Stromversorgung ist die Möglichkeit der Nachrüstung im laufenden Betrieb. Optional sind zusätzliche Power-Distribution-Module verfügbar, die eine gesicherte Einspeisung für jedes Rack ermöglichen. Das Power-Distribution-Rack von Rittal stellt beispielsweise eine zentrale Energieversorgung – Unterverteilung – dar, die bei steigenden Anforderungen kaskadierbar die Verteilungsmodule aufnimmt. Solche Lösungen ersetzen klassische Unterverteilungen und ermöglichen gleichzeitig ein deutlich höheres Sicherheitsniveau bei einfacher Installation.

Mechanische Sicherheit und Monitoring

Der Inhalt von Server- und Infrastruktur-Racks ist wertvoll, daher sind Rechenzentren entsprechend gesichert. Daneben machen besondere frei zugängliche Aufstellungsbedingungen – beispielsweise im Bürobereich oder in Co-Location-Centern und Server-Farmen – spezifische Lösungen pro Schrank unumgänglich.

Dieser Punkt leitet über in den Bereich Monitoring und Überwachung der gesamten IT-Infrastrukturen. Aus Sicht der Spezialisten bei Rittal zeichnet sich eine gute Monitoring-Lösung durch ein Höchstmaß an Offenheit aus. Auf diese Weise können Kontrollsysteme nicht nur leicht erweitert werden, sondern dienen als zentrale Auswertungseinheit für unterschiedlichste Sensoren. Bei Rittal heißt die entsprechende Lösung Computer-Multi-Control (CMC). Auf Grund des modularen Aufbaus des Systems lassen sich hier sämtliche Modifikationen und Erweiterungen ohne großen Aufwand, flexibel und on-Demand realisieren und damit Kosten senken. An einer CMC-Master-Unit kann eine beliebige Anzahl von Processing-Units angeschlossen werden. Diese sind direkt mit den entsprechenden Sensoren verbunden. Alle Daten – Soll- und Ist-Werte – stehen via Netzwerk zentralen Management-Tools zu Kontrollzwecken zur Verfügung.

Ein solches Schutz- und Sicherheitssystem zeichnet sich durch drei Unterebenen aus. In der ersten Ebene werden klimatische Faktoren erfasst und ausgewertet. Eine Climate-Unit überwacht mittels Sensoren die Temperatur an neuralgischen Punkten im Schrank und steuert Lüfter bedarfsabhängig.

In der zweiten Ebene findet der Zutritts- und Zugriffsschutz statt. Alle Türen und Seitenwände lassen sich via Access-Unit und entsprechende Schließsysteme gegen unerlaubten Zugang sichern. Für höchsten Schutz gibt es Schlösser mit Netzwerksteuerung, Magnet- und Chipkarten-Verriegelungen sowie berührungslose Transponderlösungen. Schutzräume und Brandschutzgehäuse ergänzen eine umfassende Systemlösung.

Die dritte Ebene zeichnet sich durch ihren universellen Charakter aus. Die Universal-I/O-Unit ist ein Mess- und Alarmmodul für den Anschluss von beliebigen Sensoren. Vom Bewegungsmelder über Erschütterungssensoren bis zu Rauch- oder Feuchtigkeitssensoren lassen sich vielfältige Umgebungsbedingungen überwachen oder Aktionen via Relais anstoßen. Neue Sensoren erkennt das System durch Plug & Play, so dass Konfigurationsarbeiten weitestgehend entfallen.

Alle gesammelten Daten und Messwerte werden in der Processing-Unit zusammengeführt und lassen sich durch einen integrierten Webserver im Netzwerk abrufen. Auf diese Weise wird es möglich, Sicherheitskonzepte in der IT mit dem Facility-Management zusammenzuführen und eine einheitliche, entfernte Überwachungsplattform für das gesamte Unternehmen zu realisieren. Dabei sind die Kosten gering, sie betragen nur ein Fünfzigstel des Schrankinhaltes.

Fazit

Auch für IT-Infrastrukturen gilt die alte Weisheit, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Ziele sind Verfügbarkeit mit Investitionsschutz, Flexibilität und modulare Erweiterbarkeit. Rechenzentrumsbereiche müssen auch veränderten Anforderungen gerecht werden. Und Infrastruktureinrichtungen vom Rack über die Klimatisierung und Stromversorgung bis zu Sicherheitsaspekten und Monitoring sollten keine Inseln in dem betrachteten Gesamtbild darstellen. Dann klappt es auch in Zukunft mit der IT – möglichst ohne Risiken und Nebenwirkungen.Stephan H. Gursky, freier Fachjournalist