Schlafende IT-Potenziale

Schlafende IT-Potenziale Sind traditionelle Unternehmen generell weniger innovativ als moderne? Keineswegs, aber trotzdem fristet die IT in vielen Branchen noch immer ein Schneewittchendasein. Dabei schlummert hier ein Potenzial, das Unternehmen in die Lage versetzen kann, langfristig erfolgreich und marktführend zu sein.

Die Bereitschaft eines Unternehmens, in die eigene IT-Infrastruktur zu investieren, unterscheidet sich von Branche zu Branche ganz erheblich. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle IT-Budget-Studie von InformationWeek, bei der bundesweit 563 IT-Manager und IT-Verantwortliche befragt wurden. So sind Dienstleister und Unternehmen aus dem Finanzsektor besonders investitionsfreudig. In diesen Branchen messen Unternehmen der IT auch überdurchschnittlich hohe Bedeutung zu. Dagegen kommen die niedrigsten Werte für strategische Investments und grundsätzliche Bedeutung von IT für das eigene Unternehmen aus Industrie- und Produktionsbetrieben sowie der öffentlichen Verwaltung. Klammert man die Verwaltung einmal aus, weil deren Möglichkeiten zur Investition stark von der Spendierfreude der öffentlichen Hand abhängen, fällt auf, dass auch und vor allem in jenen Branchen die IT vernachlässigt wird, in denen deutsche Unternehmen für die technische Überlegenheit ihrer Produkte weltweit geschätzt werden und als global führend gelten. Auf den ersten Blick wirkt dieses Ergebnis verblüffend. Warum messen Branchen, die weltweit als innovative Vorreiter und Aushängeschilder deutschen Forschergeistes gelten, ihrer eigenen IT weniger Bedeutung bei, als Unternehmen aus anderen Zweigen? Die Antwort ist einfach: Viele traditionelle Unternehmen, die jahrzehntelang von innovativen Produkten lebten, stellen sich erst allmählich darauf ein, ihr Augenmerk auch auf innovative interne Prozesse zu lenken.

Land der Ingenieure

Wenn die Frage nach innovativen Betrieben oder Branchen gestellt wird, denkt man in Deutschland automatisch an Erfindungen und Patente. Schließlich hat der Erfindergeist deutscher Ingenieure maßgeblich dazu beigetragen, den guten Ruf der Marke »Made in Germany« in aller Welt zu festigen. Für junge Unternehmen mit besonders pfiffigen neuen Produkten werden deshalb auch vom Bund geförderte Gründerpreise ausgelobt. Doch zu leicht wird dabei übersehen, dass sich Unternehmen mittlerweile in einem globalisierten Marktumfeld bewegen, in dem es in steigendem Maße darauf ankommt, schnell und flexibel auf Kundenanforderungen reagieren zu können, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wirklich innovative Unternehmen beschränken sich schon längst nicht mehr darauf, Produkte herzustellen, die der Konkurrenz technisch überlegen sind. Genauso wichtig ist es für sie, ihre Prozesse so zu gestalten, dass das entstehende Gesamtpaket aus Entwicklung, Fertigung, Endprodukt und Serviceleistung schneller, individueller und kostengünstiger geschnürt werden kann, um so der Konkurrenz den entscheidenden Schritt voraus zu sein.

Es kommt auf die Mischung an

Die Studie »Was macht Innovationen erfolgreich« des Management-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleisters Accenture zeigt, dass sich die Ausrichtung der Innovationstätigkeit auf Produkte und Prozesse von Branche zu Branche stark unterscheidet. Traditionell stark produktorientierte Unternehmen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau, aus der Elektrotechnik und Elektronik sowie aus der Telekommunikation, der Informationstechnik und den Medien fokussieren ihre Innovationstätigkeit erwartungsgemäß stärker auf die Entwicklung neuer Produkte. Dagegen setzen die Chemie- und Rohstoffindustrie, der Handel und auch die Konsumgüter- und Lebensmittelbranche in größerem Maße auf Prozessinnovationen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Hybridinnovatoren, die ihre Innovationsbudgets relativ ausgewogen auf Produkte und Prozesse verteilen, tendenziell einen höheren Return on Innovation erzielen als reine Produkt- oder Prozessinnovatoren.

Hürden meistern

Doch wie findet man die richtige Mischung aus Prozess- und Produktinnovation? Wie wird man ein »High Performance Innovator«? 94 Prozent der von Accenture betrachteten Unternehmen haben ein ganz konkretes Ziel, das sie mit Hilfe von Prozessinnovationen erreichen wollen. Fragt man nach der zur Erreichung der Ziele nötigen Strategie, so verfehlen jedoch bereits 37 Prozent der Unternehmen diese Anforderung. Hinzu kommt, dass bei vielen Unternehmen die Verantwortlichkeiten zur Umsetzung der betreffenden Strategie nicht klar geregelt sind und das zur Umsetzung erforderliche Prozess-Know-how fehlt. Zudem sind die zur Umsetzung notwendigen internen Ressourcen häufig nicht vorhanden. Am Ende sind es 61 Prozent der Unternehmen, die aus diesen Gründen die entscheidenden Hürden im Innovationsprozess nicht meistern. Oder anders formuliert: 39 Prozent der Unternehmen erfüllen alle wesentlichen Anforderungen – lässt man zufällige Erfolge außer Acht –, um Prozessinnovationen zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Es kann nicht erstaunen, dass diese Relationen für High Performance Innovatoren ganz anders aussehen. Nicht einer von ihnen beklagt unklare Verantwortlichkeiten, nicht einer verweist auf mangelndes Know-how, nicht einer scheitert an fehlenden Ressourcen. Wer die entscheidenden Hürden meistert, wird mit überproportionalen Renditen belohnt.

Ertragsorientierung hemmt Innovation

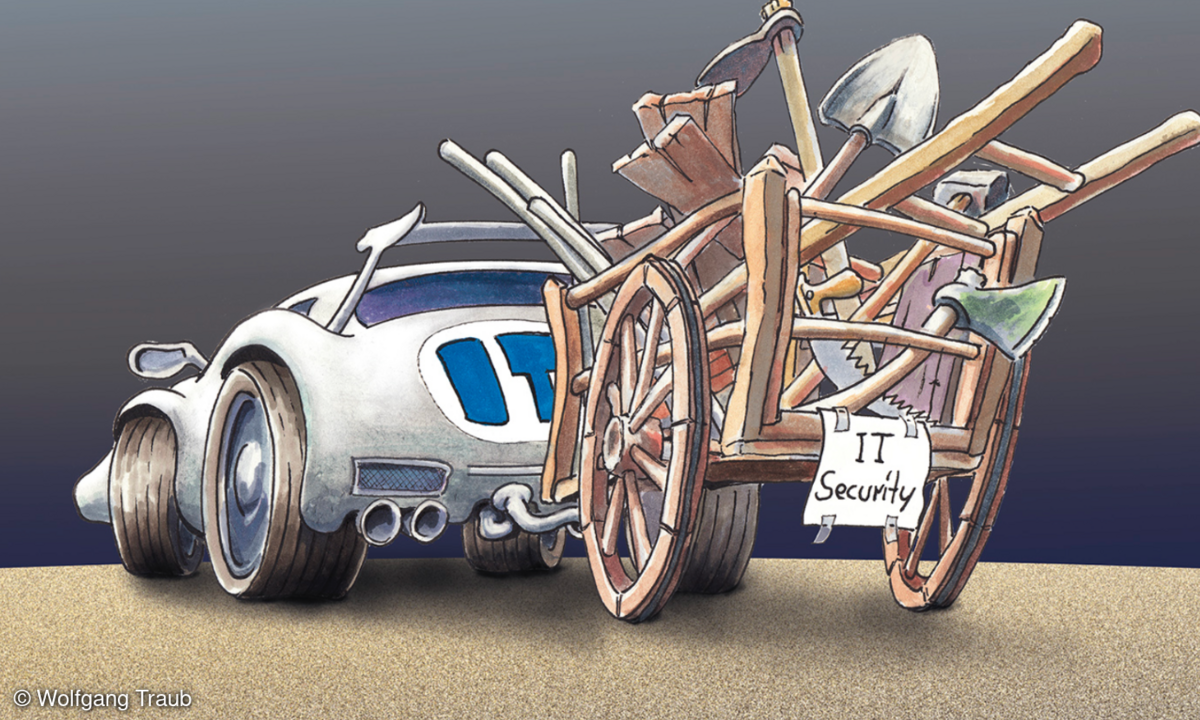

Was machen die anderen Unternehmen falsch? Warum tun sich so viele dabei schwer, IT als Instrument einzusetzen, mit dem man sich einen Wettbewerbsvorteil verschafft? »Langfristig erhöht man den Geschäftswert, wenn die IT an das Geschäftsmodell optimal angepasst wird. In der IT steckt so viel Potenzial, dass sie, effektiv eingesetzt, zu einer Waffe werden kann, mit der man seine Konkurrenten aussticht« meint Ranjit Tinaikar, leitender Analyst für IT-Strategien bei MCKinsey. Er und sein Mitarbeiter David Craig untersuchten, wie marktführende Unternehmen ihre IT strategisch einsetzen. »Die meisten Geschäftsführer und IT-Leiter würden mir Recht geben, aber in der Praxis haben sie Schwierigkeiten, ihre IT wirkungsvoll einzusetzen« sagt Tinaikar. »Sie arbeiten damit problemlos ihr laufendes Geschäft ab, aber sie überlegen nicht, wie man die Technologie darüber hinaus einsetzen könnte, um neue Produkte, Services oder Absatzmärkte zu schaffen. Die meisten Unternehmen wünschen sich, ihre IT als wettbewerbsbestimmendes Instrument einzusetzen, aber sie scheuen letztendlich doch davor zurück, weil sie ertragsorientiert eingestellt sind.« Statt einer Symbiose herrscht oftmals eine Dichotomie zwischen IT und Business. Entsprechend mäßig ist die Wertschätzung für die IT in den Firmen: In einer Studie des Studie des Beratungsunternehmens A.T. Kearney fanden nur 41 Prozent der befragten Führungskräfte aus dem Geschäftsbetrieb, dass ihre IT-Abteilungen sehr gut auf sich ändernde Marktanforderungen reagieren. Rund die Hälfte von ihnen gab an, dass sich die IT in ihren Unternehmen vor allem mit der Abwicklung des Tagesgeschäfts beschäftigt. Immerhin ein Drittel der Business-Manager stimmte der Aussage zu, dass 20 Prozent und mehr des jährlichen IT-Budgets verschwendet werden. In der von IBM durchgeführten Global CEO Study 2006 maßen fast 80 Prozent der befragten CEOs der Integration von Business und Technologie eine große Bedeutung bei. Doch es gibt eine große Diskrepanz (»Umsetzungslücke«) zwischen der Bedeutung und der tatsächlichen Umsetzung. Die mangelnde Integration frustrierte viele CEOs. Sie wollten Verbesserungen erreichen, aber »wussten nicht, wie« oder fanden die Aufgabe »zu kompliziert«. Andere CEOs sehen eine Diskrepanz aufgrund des vermuteten, noch nicht ausgeschöpften Potenzials der Integration. Ein CEO beschrieb die Situation so: »Es ist immer noch mehr möglich … und machbar. Wir können gar nicht genug tun!« Für CEOs, die über eine mäßige Integration von Business und Technologie hinausgegangen sind, hat sich dies ausgezahlt. Unternehmen, die Integration in großem Umfang praktizierten, waren viel enthusiastischer in Bezug auf die erzielten Vorteile als weniger integrierte Unternehmen. Kostensenkungen standen zwar ganz oben auf der Liste, aber der Großteil der Vorteile steht im Zusammenhang zu Umsatzsteigerungen. Die CEOs, die eine umfangreichere Integration von Business und Technologie realisiert hatten, berichteten von höherer Kundenzufriedenheit, Agilität und Flexibilität als ihre Wettbewerber. Tatsächlich berichteten Unternehmen, die in hohem Maße auf Integration setzten, dreimal so häufig Umsatzsteigerungen wie weniger integrierte Unternehmen. IBM stellte fest, dass Unternehmen mit umfassender Integration ihren Umsatz fünf Prozent schneller steigerten als ihre Wettbewerber.

Kurzfristige Planung

Die Philosophie, kurzfristigen Marktwert als wichtiger zu betrachten als den langfristigen Erfolg des Unternehmens, hat sich längst in den Köpfen vieler Entscheider festgesetzt. Zwar ist allgemein bekannt, dass Einsparmaßnahmen und mangelnder Weitblick keine guten Voraussetzungen für eine vernünftige und zukunftsgewandte IT-Strategie darstellen, doch werden den deutschen CIOs genau diese Symptome von Analysten bescheinigt. Deutsche IT-Manager sehen IT nur bedingt als Motor für Innovation und kennen im Wesentlichen nur eine Priorität: Kostensenkung bei der IT-Infrastruktur. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, bei der 800 IT-Verantwortliche weltweit von Accenture befragt wurden. 60 Prozent der deutschen IT-Manager nennen dabei reine Kosteneinsparung als größte Herausforderung. Es folgen – in unmittelbarem Zusammenhang mit der ersten Priorität – Konsolidierung und Standardisierung der Infrastruktur (51 Prozent). An dritter Stelle stehen mit jeweils knapp 40 Prozent das Modernisieren und bessere Nutzen der vorhandenen IT-Umgebung sowie die richtigen Entscheidungen in Sachen neuer Technologie zu treffen.

Wert schöpfen

Ranjit Tinaikar führt aus: »Der traditionelle Einsatz von IT ist innovationshemmend. Wenn man streng ertragsorientiert operiert, statt die langfristige Gesundheit des Unternehmens im Auge zu haben, dann sieht man die IT vorrangig als Kostenfaktor und nicht als Instrument, mit dem man ein bestimmtes Servicelevel erreichen kann. Dabei kann IT weit mehr leisten, als nur die Durchschnittskosten für den Service zu senken.« Dr. Peter Dück teilt Tinaikars Meinung: »IT muss Werte schöpfen« forderte der Vice President von Gartner EMEA schon 2003 auf den Hamburger IT-Strategietagen. Von der technischen Kompetenz, die ein erfolgreicher IT-ler bislang besitzen musste, dem Know-how, geht es hin zu mehr Businesskompetenz – dem Know-what. Ergänzend zu seinem Fachwissen muss der IT-Manager also in Kostenrechnung, Controlling, Management, kurz gesagt in der Betriebswirtschaft fit sein. Richtig schwierig werde es aber dann, so Dück, wenn es um das Know-why geht: Derjenige, der sich darin als bewandert ansehen will, müsse Verhaltenskompetenz aufweisen. »Warum muss ich etwas tun?«, heißt die Frage, die jede strategische Planung begleiten soll. Die Antwort: Um Werte zu schöpfen. Der Weg dorthin: »Man muss Beziehungen aufbauen können«, sagt Dück. »Theoretisch ist das klar«, gibt der Gartner Vize-Chef zu. Doch an der praktischen Umsetzung würde es noch hapern. Deutlich macht er das am Bild eines »typischen« CIOs. Dieser müsse seine Visionen allen vermitteln können: Dem IT-Staff ebenso wie dem Board of Directors sowie allen Eintscheidungsträgern dazwischen. Verschiedene Bereiche, verschiedene Sprachen. Die einen fragen: »Will it work?« Andere: »Do I trust?« Und die nächsten: »Is it right for business?« Dr. Dück weiß, wie hier zu reagieren ist: »Das erfordert einen neuen Kommunikationsstil«. Einen, der den klassischen Bruch zwischen IT und Business überwinde.

Der CIO im Wandel

Diese neue Rolle des CIO reicht also weit über das Spektrum eines reinen Technologen hinaus. Sie sieht vielmehr vor, die strategische Kernausrichtung des Unternehmens mit Leben zu füllen. Er wertet das technologische Potenzial aus, das erforderlich ist, um den Wandel des Unternehmens in die Wege zu leiten, Innovation zu fördern und das Wachstum voranzutreiben. Darüber hinaus greift er unterstützend ein, wenn es darum geht, die Diskrepanzen zwischen den Wachstumszielen des Unternehmens und dessen IT-Infrastruktur zu beseitigen. Und auch er selbst muss sich verändern. Er muss vom reaktiven Kostensenker zum proaktiven Verfechter der IT werden und mitbestimmen, wie und wann deren Einsatz die Werte von morgen schafft. Laut einer Umfrage des amerikanischen CIO Magazine sind 73 Prozent der CIOs der Meinung, dass die IT »proaktiv die geschäftlichen Möglichkeiten aufzeigen und deren Realisierung mit Hilfe entsprechender Technologien beeinflussen sollte«.

Ganzheitliches Denken statt Projektmentalität

In der Praxis fällt es vielen Unternehmen dennoch schwer, die einmal eingeschlagenen Wege zu verlassen. »Ein Problem ist, dass im IT-Management meistens auf Projektebene gedacht wird« beklagt Tinaikar. »Projektmanagement hat aber nicht das große Ganze im Fokus. Auch wenn jedes Projekt – für sich betrachtet – absolut sinnvoll erscheinen mag, kann es sein, dass das gesamte Projektportfolio weder Hand noch Fuß hat, weil dabei nicht langfristig genug geplant wurde.« Nach Meinung von Accenture laufen die deutschen CIOs Gefahr, ihre IT-Infrastruktur weitestgehend zu bewahren und den Status Quo allenfalls in kleinen Stufen zu verbessern. Es werde zu viel Zeit in Benchmarking und das Verbessern einzelner Prozesse aus Kostensicht investiert, anstatt Wege zu finden, IT als Motor für Innovation und geschäftliches Wachstum strategisch einzusetzen. Insgesamt geben 23 Prozent der Befragten an, dass ihr Budget für Infrastruktur (Rechenzentrum, Netzwerke, Hardware, Sicherheit, einschlägige Services) sinken wird, 27 Prozent rechnen mit einer Steigerung, und die Hälfte will die Ausgaben einfrieren. Weltweit planen dagegen 40 Prozent der Unternehmen, ihre Budgets für IT-Infrastruktur anzuheben. In Frankreich hegen sogar 70 Prozent der Befragten derartige Pläne. In Deutschland seien viele CIOs im Unternehmen falsch positioniert, sagt Toennies von Donop, Marktforscher bei Accenture. Solange sie als Hilfsfunktion im Backoffice und oftmals als reiner Kostenverursacher betrachtet werden, verhielten sie sich auch entsprechend. Die Einsicht, dass sich durch IT-Innovationen nachhaltige Wettbewerbsvorteile für die Kerngeschäftsprozesse erzielen lassen, sei bedauerlicherweise recht selten anzutreffen. »Man jagt dem schnellen Ertrag hinterher, anstatt langfristiges Potenzial aufzubauen« klagt Tinaikar. »Langfristiger Ertrag und Aufbau von Potenzial bedeutet, sich ein Ziel zu setzen und einen Etappenplan zu diesem Ziel anzulegen, der wachsende Erträge garantiert, während man dem Ziel immer näher kommt – fast wie ein Venture Capitalist, der zu jedem Eckpunkt der Finanzierungsperiode danach strebt, den Optionswert zu maximieren. Vielleicht braucht man dazu viele Jahre, aber es ist unverzichtbar, stets zu wissen, wohin man will und auf dem Weg dorthin permanent wachsende Erträge zu erzielen.« Ganzheitlich und langfristig angelegte, zielgerichtete Strategien, sowie ein CIO, der vom Sparfuchs zum Planer wird und eine IT, die Werte schafft, statt nur Kosten zu senken. Das sind drei einfach klingende Punkte, mit denen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft machen können. Und es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund dafür, dass Unternehmen, die für ihre innovativen Produkte bekannt sind, nicht in der Lage sein sollen, ihre Prozesse ebenso innovativ zu optimieren.