Standards für die Zukunft

Durch Interoperabilität beispielsweise schaffen Standards Investitionssicherheit. Doch was passiert, wenn mehrere Standards wie bei Voice-over-IP oder Wireless-LAN konkurrieren? Diesen Fragen geht ein Roundtable nach, zu dem »Network Computing« und das »Konvergenz & Wireless-Forum« einluden.

Vor ein paar Jahren war es klar, welcher Standard Implementierungen für Voice-over-IP bestimmt. Dann tauchte SIP auf und gewann gegenüber H.323 an Fahrt. Im Wireless-LAN-Bereich bescherte 802.11b dem drahtlosen Netz einen beispielhaften Siegeszug. Doch dann begannen mit 802.11a und 11g zwei weitere Standards 11b den Rang abzulaufen. Standards können sehr hilfreich sein. Wenn aber mehrere Standards miteinander konkurrieren, läuft ein Unternehmen Gefahr, auf das falsche Pferd zu setzen und in einer Sackgasse zu landen. Grund genug für »Network Computing« und das »Forum Konvergenz & Wireless«, mit Verantwortlichen aus der Industrie über Entwicklungen von Standards im Konvergenz- und Wireless-Bereich zu diskutieren.

Dabei zeigt sich auch, dass Standards etwa bei der Sicherheit den Unternehmen nicht den verantwortlichen Umgang mit dem Thema abnehmen können. Die Gespräche über den Wireless-Management-Standard »CAPWAP« (Control-and-Provisioning-of-Wireless-Access-Points) machen auch deutlich, dass Unkenntnis über Standards zu überhöhten Erwartungen führen können.

Das Interesse für digitale Sprache ist da. So berichtet Christian Krischke, Leiter Sales-Engineering bei Telefónica Deutschland, dass bei einer Statistik im zweiten Halbjahr 2004 mehr als 80 Prozent der Anfragen mit Voice-Themen zu tun gehabt haben.

InfoDie Teilnehmer des Forumgesprächs

Wolfgang Dey, Produkt-Manager Omni-PCX-Enterprise, Alcatel

Siegfried Franke, General-Manager Germany, Aruba Wireless Networks

Hans-Jürgen Jobst, Produktmanager IP-Lösungen, Avaya-Tenovis

Christian Krischke, Leiter Sales-Engineering, Telefónica Deutschland

Stefan Leemann, Consultant-Systems-Engineer, Symbol Technologies

Olaf Lindenau, Manager Pre-Sales Europe & South Enterprise-Solution-Division, Alcatel

Reinhard Müller, Regional-Presales-Manager Central-Europe, Trapeze Networks

Uwe Sauerbrey, Chief-Technology-Officer, Swyx

Frank Thelen, Bereichsleiter Sprachnetzdienste, QSC

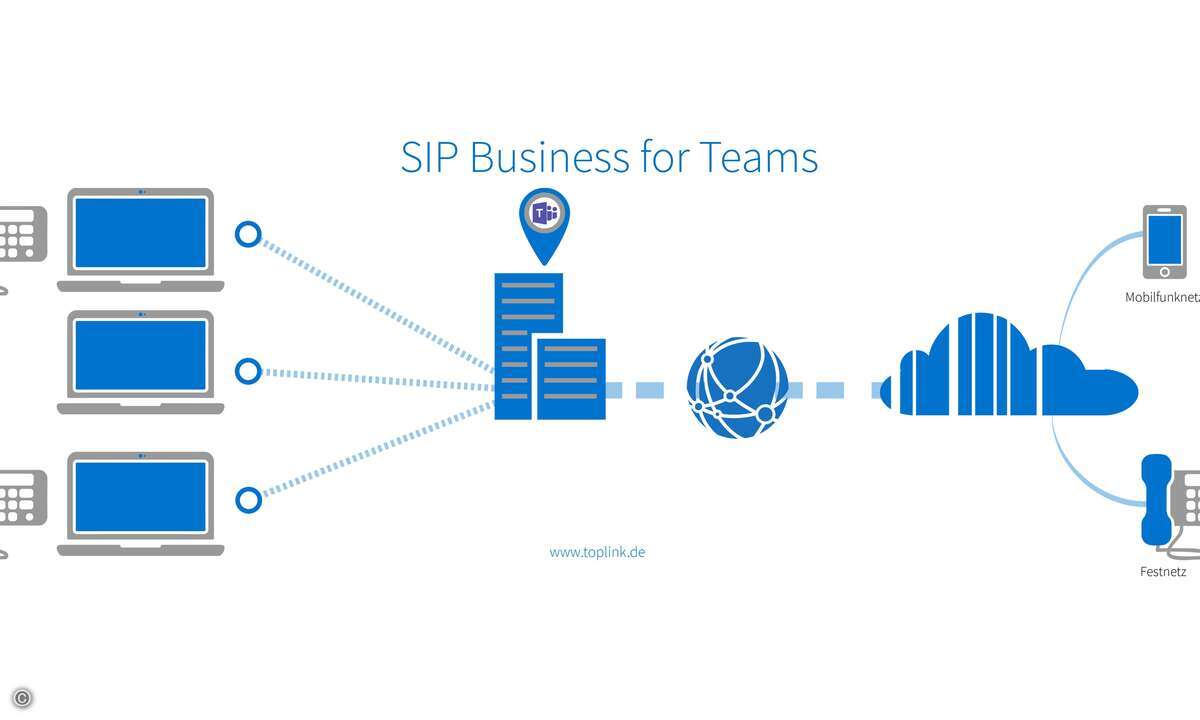

SIP auf der Überholspur

In Gesprächen über Anschlüsse im Backbone sei, so Krischke, immer die erste Frage gewesen: »Ist es Voice-fähig?« Das Interesse ging hin bis zur zentralen IP-PBX. Auch bei einem Workshop mit öffentlichen Behörden stellte Krischke fest, dass diese bereits über IP-PBX nachdenken. Da stellt sich dann natürlich die Frage, welcher Standard dafür zum Einsatz kommt. Derzeit konkurrieren H.323 und SIP miteinander. Gibt es hier bereits einen eindeutigen Gewinner oder werden beide nebeneinander existieren?

Verganges Jahr ging für Frank Thelen, Bereichsleiter Sprachnetzdienste bei QSC, der Trend noch nicht eindeutig in Richtung SIP. »Wir haben uns daher so ausgerichtet, dass wir H.323 und SIP unterstützen können. Bei den Endgeräten gibt es jedoch eine klare Bevorzugung von SIP.« Was ihm fehlt, sind PBX-Anlagen, die auch für die Amtsverbindung (PSTN-Amtskopf) schon SIP oder H.323 einsetzen. Dies findet er – zumindest beim QSC-Kundenstamm – noch selten.

»H.323 ist ein etablierter Standard«, betont Hans-Jürgen Jobst, Produktmanager IP-Lösungen bei Avaya-Tenovis. »Es gibt ihn schon lange. Die meisten Hersteller – Avaya-Tenovis eingeschlossen – haben H.323 implementiert.« Allerdings setzt Avaya-Tenovis parallel auch stark auf SIP. »Das wird mittel- bis langfristig sicher der Standard.« Einen Grund sieht Jobst auch in den Impulsen aus dem öffentlichen und dem Carrier-Bereich. Als Pluspunkt für SIP wertet Jobst, dass das Protokoll durch die Internetprogrammierung mehr Möglichkeiten hat: »Man kann an die Anrufe beim Verbindungsaufbau noch Informationen dranhängen wie E-Mails oder Geschäftsvorgänge.« Ein weiteres Argument ist, dass es sehr viele verschiedene SIP-Endgeräte gibt. Jobsts Vision: »Der Anwender kauft ein SIP-Endgerät im Fachmarkt und schließt es wie ein ISDN- oder analoges Telefon an.« Derzeit aber nimmt Jobst noch H.323 und SIP parallel wahr.

Auch Alcatel hat ihre H.323-Geschichte. Diese geht für Dey, Produkt-Manager »Omni PCX Enterprise« bei Alcatel auch weiter. »Die neuen Systemendgeräte laufen mit H.323«, erläutert Wolfgang Dey. Die Ursache liegt darin, dass der »proprietäre Anteil bei Systemtelefonen nicht so einfach auf SIP übertragen werden kann.« Dies sei zwar möglich, aber mit zu hohem Aufwand verbunden. Allerdings könne Alcatel über ein SIP-Gateway auch die SIP-Endgeräte anschließen. Als Vorteil von SIP sieht Dey, dass hier noch etwas lebe. »Die Leistungsmerkmale werden bei SIP jedes Jahr mehr.« Als weiteren Pluspunkt nennt Dey den geringeren Entwicklungsaufwand bei SIP gegenüber H.323. Auch er hält SIP für den Gewinner der Zukunft. Allerdings werde, so Dey, in den kommen-den zwei Jahren sicher noch keine komplette SIP-Anlage von Alcatel kommen. Aber wie auch Jobst von Avaya-Tenovis betont Dey die Stabilität von H.323. Außerdem wird für ihn der Standard noch lange existieren. Da es für beide Standards Gateways im Call-Server bei Alcatel gebe, sieht Dey darin kein Problem. Als großes Thema für die Zukunft prognostiziert Dey SIP-Trunking.

»Dies bedeutet beispielsweise, dass man irgendwann die Amtsanschlüsse über SIP-Trunking bekommt. Wenn die VoIP-Telefone am Backbone hängen und auch die Amtsleitung über einen Router kommt, verabschieden wir uns allmählich von der herkömmlichen TK-Welt.«

Mehr von der funktionalen Seite aus betrachtet Stefan Leemann, Consultant-Systems-Engineer bei Symbol Technologies, das Ganze. »Symbol sieht Voice als Feature, und nicht mehr als Produkt.« Das Ziel ist für ihn, mit jedem Terminal auch die Funktionen eines IP-Telefons mitzuliefern. Dieses müsse sich, so Leemann, unabhängig vom Hersteller integrieren lassen. Das bedeutet für Leemann: »die Produkte so mit Chipsets zu versehen, dass sie optimal für Sprache angepasst sind.« Als Infrastruktur-Hersteller sei Symbol aber auch offen für Basis-Standards, betont Leemann. »Als Hersteller werden wir aber nicht den einen oder anderen Standard vorantreiben.«

Reinhard Müller, Regional-Presales-Manager Central-Europe bei Trapeze Networks, betont, dass über das Trägernetz beides – SIP oder H.323 – transportiert werde. Aus Infrastruktur-Herstellersicht sei es für ihn letztlich eine Glaubensfrage, kommentiert auch Siegfried Franke, General-Manager Germany bei Aruba Wireless Networks, die Standard-Frage nach SIP oder H.323.

Für Olaf Lindenau, Manager Pre-Sales Europe & South Enterprise-Solution-Division bei Alcatel ist es wichtig, »dem Kunden die Wahlmöglichkeit zu lassen, und nicht eine bestimmte Richtung vorzugeben.« Dies schaffe für ihn Investitionssicherheit. SIP sieht Lindenau auch durch die Förderung von Carrier im Endverbraucherbereich im Kommen. Diese bieten SIP-Telefonie über DSL als Service an. »Dies wird dann auch zu einem Schub in den Unternehmen führen.«

Bei dem wachsenden Interesse an VoIP und Breitbandzugängen stellt sich natürlich auch die Frage nach der Zukunft von ISDN. Frank Thelen stellt fest, dass »man ISDN weiter im Angebot haben muss«. Der Grund liegt für ihn in den Investitionen der Kunden in ihre PBX-Anlagen. Die Kunden erhielten einen ISDN-Amtskopf und könnten einzelne Nebenstellen über VoIP implementieren. Außerdem sei es möglich, ISDN über VoIP zu transportieren: »Wir bieten dies mit vergleichbarer Qualität an.«

Einen kompletten Ersatz sieht Uwe Sauerbrey, Chief-Technology-Officer bei Swyx, nur sehr langfristig. Ihm fehlen auch noch passende Angebote der Carrier für den Business-Bereich. Schließlich sieht er auch das Problem Notruf: »Einem VoIP-Anruf lässt sich meist kein Standort zuordnen.« Daher müsse man hierfür noch auf ISDN ausweichen.

Bei dem Thema ISDN oder Breitbandanbindung stellt Christian Krischke auch die Frage nach VPN im Backbone: »Was ist mit einem Unternehmen mit vielen Standorten, das günstig Voice-over-VPN betreiben will?« Dies kommt für ihn, aber es »ist als Standard noch gar nicht bedacht worden«. Krischke erwartet Bewegung auch beim Übergang vom VPN in das öffentliche Telefonnetz.

Systemtelefone können sich noch behaupten

Die Zukunft von H.323 und SIP beeinflusst auch die Entwicklung der Telefonendgeräte. Jetzt tauchen schon sehr preisgünstige SIP-Endgeräte auf. Wie beeinflusst dies die Entwicklung der Telefone? Uwe Sauerbrey sagt dazu: »Wir möchten so schnell wie möglich unser Endgerätegeschäft loswerden. Swyx will eigentlich als reiner Software-Anbieter auftreten und keine Hardware verkaufen und träumt von billigen SIP-Telefonen auf dem Fachmarkt«. Dies gehe jedoch nicht so einfach mit billigen SIP-Endgeräten. Ein hochwertiges Systemtelefon unterscheide sich, so Sauerbrey, deutlich von einem SIP-Gerät. »Was die Funktionalität anbelangt, können sowohl H.323 als auch SIP ein Systemtelefon nicht ersetzen.« Deshalb, so Sauerbrey, »fahren wir intern noch zusätzlich das proprietäre Siemensprotokoll, um die Siemenstelefone als Systemtelefone zu betreiben. Wir besitzen derzeit auch ein komplettes Portfolio inklusive Telefonendgeräten.«

Christian Krischke gibt zu bedenken, dass »man aber noch mal zwischen Consumer und Geschäftskunden unterscheiden muss.« So habe zwar der Consumermarkt das Interesse der Geschäftskunden hervorgerufen. Das Problem sei aber, so Krischke, dass ein Geschäftskunde ganz andere Ansprüche an beispielsweise Qualität oder Verfügbarkeit habe. Dies erfordert für ihn Aufklärungsarbeit.

Die Frage nach den Endgeräten ist für Hans-Jürgen Jobst kein grundsätzlich neues Thema. »Wir haben an der TK-Anlage analoge Anschlüsse, und da kann der Anwender jedes analoge Telefon anschließen.« Für Jobst entscheidet letztlich die Funktionalität, die der Arbeitsplatz erfordert: »Da kann es durchaus sein, dass in einem Unternehmen in drei bis fünf Jahren 50 Prozent der Telefone mit SIP arbeiten. Bei speziellen Arbeitsplätzen wie Chefsekretärinnen oder Vieltelefonierern kommen dann aber Systemtelefone zum Einsatz, weil diese mehr Leistungsmerkmale bieten.«

Alcatel besitze selbst gar keine SIP-Endgeräte, so Wolfgang Dey – trotz eines SIP-Gateways. »Der Gedanke war, dem Kunden preiswerte SIP-Endgeräte und unsere Systemtelefone bei Komplettlösungen anzubieten.« Das Geld verdiene Alcatel mit den VoIP-Lizenzen und den dahinter stehenden Applikationen, erklärt Dey dies. Auch sieht er die Systemtelefone durch SIP-Geräte bedrängt und folgert: »Es werden nur noch die hochwertigen Geräte übrig bleiben.«

Allerdings gibt Olaf Lindenau zu bedenken, dass Kunden Alcatel aufforderten, Systemtelefone anzubieten. »Bei großen Ausschreibungen im Telefoniebereich ist SIP heute noch gar nicht gefragt. Es wird vielleicht gewünscht, dass die Anlage später SIP kann.«

Von Frank Thelen kommt der Vorschlag, die Möglichkeiten eines Systemtelefons in der Software-PBX abzubilden. Uwe Sauerbrey vermisst hier aber den gewohnten Komfort eines Systemtelefons. »Aber auch Hardware-Leistungsmerkmale wie Duplex-Freisprechen fehlen in Standard-Fachmarkt-Telefonen«, ergänzt Wolfgang Dey. Olaf Lindenau sieht dabei die Probleme in der Überforderung von Mitarbeitern, die ohnehin schon Schwierigkeiten mit dem PC haben. Optik und Handhabung geben für Reinhard Müller den Ausschlag, ob er ein Telefon bedienen will. Das ist für ihn eben keine Frage des Protokolls.

Verbindungen knüpfen zwischen VoIP-Netzen

»ENUM ist ein sehr wichtiges Bindeglied zwischen der IP- beziehungsweise Internet-Welt und der klassischen Telefonie mit ihren E.164-Nummern«, erklärt Uwe Sauerbrey die Bedeutung. Swyx unterstütze das in der nächsten Version. Enum gebe eine Antwort, so Sauerbrey, wie man außerhalb der TK-Anlage liegende Endstellen sinnvoll über IP verknüpfe. Ein Grund für Enum liegt für Sauerbrey auch darin, dass Telefone, die nur die Eingabe von Ziffern erlauben, noch weit mehr als 99,9 Prozent ausmachen. Deshalb, so Sauerbrey, werde die Rufnummer noch lange das Identifizierungsmerkmal eines Teilnehmers sein, und nicht die SIP-Adresse. »Das entsprechende Bindeglied ist Enum.«

Frank Thelen ergänzt, dass »man den Einsatz von Enum in der Carrier-Landschaft sieht«. Dies gelte inbesondere dort, wo Carrier die Open-Source-Software »SIP-Express-Router« (SER) einsetzten. Thelen vergleicht Enum mit der Rufnummernmitnahme in der PSTN-Welt (Public-Switched-Telephone-Network): »Man findet heraus, in welchem Netz sich die Rufnummer befindet, und wandelt diese in eine IP-Adresse um.« Zwar sei, so Thelen, die Technik, die in Enum steckt, standardisiert und funktioniere im Einsatz. QSC bereite gerade die Zusammenarbeit mit anderen Providern für eine Integration vor. »Hier wird etwas Enum-Ähnliches eingesetzt. Aber die Idee von Enum war ja mehr, eine zentrale Datenbank zu haben.« Das sieht er so noch nicht ganz.

Das Wireless-LAN kennt keinen klaren Gewinner

Während bei Voice-over-IP mit SIP und H.323 im Kern nur zwei Standards miteinander konkurrieren, gibt es mit 802.11b, 11g und 11a für Wireless-LANs bereits drei davon. Wie soll sich ein Unternehmen entscheiden? Muss es sich entscheiden? Das ist die Frage an die Runde.

Vor einem Jahr hätte sich der Kunde noch entscheiden müssen, beginnt Stefan Leemann. »Derzeit sind die meisten Access-Points Dual-Band-fähig, arbeiten also mit 11a/b/g.« Für Leemann ist die Entscheidung daher nicht mehr so elementar. Er schlägt vor, überall dort, wo es um Performance geht, mit 11a oder 11g zu arbeiten und mit 11b eine Grundversorgung bereitzustellen.

Dagegen setze Trapeze ganz klar auf 11a, so Reinhard Müller. Nur damit lasse sich das Problem mit den Interferenzen lösen. Denn 11a besitze mehr überlappungsfreie Kanäle als 11b oder 11g. Dort existierten genau drei überlappungsfreie Kanäle. Dies funktioniert für Müller, wenn ein Unternehmen in einem Gewerbegebiet die Hoheit über das Gebäude hat. »In einem Mischgebiet mit zwei oder drei Firmen im Erdgeschoss und fünf Stockwerken mit Wohnungen funken aber noch andere. Durch den Trend, DSL mit Wireless zu kombinieren, gibt es hier private Anwender, die mit ihren drahtlosen Netzen stören.« Ein Problem sieht Müller aber derzeit darin, dass es bei 11a im Gegensatz zu 11b/g an brauchbaren WLAN-Karten fehlt. Noch problematischer sei es bei Telefonen für Voice-over-WLAN. Positiv sieht Müller, dass es jetzt Chips gebe, »die 11a/b/g auch auf der Hochfrequenzseite in einem Chip integrieren. Das verringert die Kosten von Dual-Radio-Equipment.« Müller hofft, dass deshalb in Zukunft mehr Geräte angeboten werden, die auch 11a unterstützen.

Olaf Lindenau empfindet die Probleme durch Störungen ebenfalls als massiv. Die Schwierigkeit liegt für ihn auch darin, dass eine Vielzahl von Geräten wie Handys mit Bluetooth oder Türsteuerungen wie auch 11b/g im 2,4-Band arbeite. »Der Enterprise-Bereich sollte daher auf 11a setzen.« Leider fänden sich, so Lindenau, in den Notebooks normalerweise nur 11b/g. 11a müssten die Unternehmen teuer dazukaufen. Für ihn ist bei der ganzen Standardfrage aber auch wichtig, dass sich die Infrastruktur bei neuen Standards leicht austauschen lässt.

Wireless-LANs einheitlich administriert

Mit dem Aufkommen der Wireless-Switch-Architekturen stellt sich auch die Frage nach einem passenden Management-Standard. Denn Wireless-Switch beziehungsweise -Controller und Access-Points kommunizieren mit einem eigenen proprietären Protokoll des Herstellers. Hier existieren nun Bestrebungen, mit Capwap ein standardisiertes Protokoll zu schaffen. Außerdem gibt es Wireless-Switch-Hersteller, die es erlauben, den Code für ihre Access-Points auf Geräte von Drittherstellern zu portieren. Olaf Lindenau: »Ich finde das Ganze sehr sinnvoll. Es gibt dem Kunden die Möglichkeit, flexibler zu handeln.«

Auch Siegfried Franke sieht es positiv: »Wenn der Anwender den Code aufspielt – auch auf einen Fat-Access-Point – muss er diesen nicht wegwerfen. Außerdem arbeiten Aruba und Trapeze in der Capwap-Gruppe zusammen.« Franke erlebt großes Interesse an Capwap und modifizierten Access-Points. So habe Netgear am Zertifizierungsprogramm von Aruba teilgenommen. Damit öffne Netgear, so Franke, den Enterprise-Markt für sich. »Den Code erhalten die Access-Points direkt bei Netgear.« Vorbeugend dementiert Franke, dass Aruba deswegen keine Access-Points mehr bauen werde.

Leemann erklärt: »Die Idee, das zu vereinheitlichen, ist auch im Sinne von Symbol.« Allerdings schränkt er ein, dass Symbol zurzeit auf ein anderes Protokoll setze. Den Ansatz, andere Access-Points in das Switch-System zu integrieren, hält er für hilfreich. Daher befürwortet er auch, dass Access-Point-Hersteller Capwap – wenn es da ist – in ihre Geräte integrieren. Außerdem: »Wenn es diesen Standard gibt, dann werden wir uns sicher daran halten.« Aber er könne sich weniger vorstellen, dass Symbol Software für fremde Access-Points schreiben wird.

Reinhard Müller hat allerdings das Gefühl, das manche zuviel in die Möglichkeiten von Capwap hineininterpretierten. Er erklärt: »Capwap ist nur ein Transport- und Control-Layer-Protokoll. Es definiert in keinster Weise, was der Access-Point als Solches kann. Besitzt dieser keine mehrfachen SSIDs (Service-Set-ID), dann bekommt er sie auch nicht durch das Protokoll.« Dies habe zur Konsequenz, dass der Anwender nicht einen beliebigen Access-Point mit Capwap im Fachmarkt kaufen und einfach integrieren könne. Denn das Protokoll lege, so Müller, nur das Nachrichtenformat und den Transport fest. »Trapeze Networks und Aruba haben nun der Capwap-Arbeitsgruppe gemeinsam einen Draft-RFC (Request-for-Comment) für »SLAPP« (Secure-Light-Access-Point-Protocol) vorgelegt. Der Draft konzentriert sich auf einen Satz von Protokollen, über die ein WLAN-Switch mit einem Access-Point kommunizieren und auf diesen eine Firmware übertragen kann.« Das sei die Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Herstellern von Access-Points und WLAN-Switches. Müller ergänzt: »Mit einem ähnlichen Protokoll unterstützt Trapeze bestehende Access-Points von 3Com und eine gemeinsame Neuentwicklung mit D-Link.« Der Nutzen für die Anwender liege in der größeren Palette von Access-Points, aus denen sie wählen könnten.

DECT ist noch nicht auf dem Altenteil

Mit DECT gibt es einen etablierten Standard für die drahtlose Übertragung von Sprache. Allerdings gewinnt der Einsatz von Voice-over-WLAN immer mehr Aufmerksamkeit. Außerdem gibt es WLAN-Infrastruktur-Lösungen, die speziell auch auf den Spracheinsatz zielen. »Swyx empfiehlt ganz klar DECT«, bezieht Uwe Sauerbrey Stellung. »Wir haben entsprechende DECT-Basisstationen im Angebot, die direkt IP sprechen.« Ob DECT oder WLAN, ist für ihn nicht nur eine Frage des Standards, sondern auch des gesamten Umfelds. Einmal gebe es für Wireless-LANs derzeit nur eine Hand voll an Endgeräten zu hohen Preisen. Diese besäßen eine extrem niedrige Batteriestandzeit. Weiter sei die Ausleuchtung geringer, und es gebe derzeit keinen Quality-of-Service (QoS) für WLANs.

Auch Wolfgang Dey bekennt sich im Namen von Alcatel zu DECT. Dies gelte auch für Neukunden. Bestehende setzten ohnehin zu 99 Prozent das Protokoll ein. Dey schränkt dies aber für den Fall ein, dass ein Kunde die Kosten für das WLAN-Equipment schon berücksichtigt habe und das Ganze von der grünen Wiese aus losgehe. Die Frage nach QoS kommt für Dey erst in einer zweiten Stufe. Zuerst gehe es darum, überhaupt zu telefonieren können. Bei WLANs für Datenanwendungen sieht Dey das Problem, dass deren Ausleuchtung normalerweise nicht für Sprache konzipiert sei, also nicht jede Ecke abdecke. Wie bei DECT müsse auch beim WLAN die Installation von vorneherein auf Sprache ausgelegt sein. »Dann ist WLAN eine Alternative, wenn eben auch die Endgeräte da sind.«

Hans-Jürgen Jobst ergänzt: »Es gab auch Versuche, DECT im WLAN oberhalb der MAC-Schicht einzusetzen. Aber hierfür fehlen Standards. Es bleibt wohl in den Kinderschuhen stecken.« DECT-Basisstationen über IP anzuschließen, hält er dagegen für sinnvoll. WLANs haben für ihn das Problem, dass sie für Sprache und Daten unterschiedlich ausgeleuchtet werden müssten. Außerdem gebe es derzeit eigentlich nur Voice-Telefone mit 11b.

Siegfried Franke bricht dagegen eine Lanze für Voice-over-Wireless. Sein Argument ist eine erfolgreiche Pilot-Installation bei der Werbeagentur Olgilvy & Mather in Frankfurt. »Das Unternehmen hat ausschließlich auf Wireless-Sprache gesetzt, und nicht wie die meisten zuerst auf Daten-Anwendungen. In einem ersten Schritt waren es 50 User. Jetzt kommen weitere 150 dazu. Bis zum Jahresende sollen 750 Mitarbeiter mit VoIP arbeiten, bestimmt die Hälfte auch über Wireless-LAN.« Entscheidend ist dabei für Franke, dass »das Unternehmen sagt, die Sprachqualität sei besser als bei DECT«. Als drahtlose Geräte für Sprache verwende Olgilvy »SpectraLink«. Für Franke war Olgilvy sehr innovativ. Auch sieht er als Kern für einen Erfolg eine passende WLAN-Netz-Planung. Dazu gehörten etwa entsprechende Überlappungen der Funkzellen und Reserven.

Olaf Lindenau betont, dass der Planungsaufwand für Voice-over-WLAN gegenüber einem drahtlosen Datennetz noch einmal höher sei. So müssten beispielsweise Access-Points dichter stehen, um Ausfälle zu kompensieren. Durch den Voice-Einsatz, so Lindenau, werde einmal die Planung selbst teuerer, aber auch das WLAN insgesamt.

Siegfried Franke sieht das nicht so dramatisch. »Die Planung findet auf der Basis eines nackten Gebäudes ohne Menschen und Maschinen statt.« Er empfiehlt ein Design im Trockenen mit einer Reserve von etwa 20 Prozent. Das sei in 90 Prozent der Fälle ein Treffer.

Die Schwierigkeit, die Olaf Lindenau bei Kunden wahrnimmt, ist, eine Pilotanwendung auf einer bestehen Infrastruktur aufzusetzen. Die Angst sei, dass beim Einsatz von Voice vielleicht ein Teil der Datenverbindungen verloren gehe. Das Interesse an Voice-over-WLAN sei aber extrem groß, sieht auch Lindenau.

Sicherheit bei Sprache – keine einfache Aufgabe

Das Thema Sicherheit bei Voice-over-IP ist eigentlich nicht neu. Seit nicht allzu langer Zeit wird es aber auch als eigenständiges Thema wahrgenommen, mit dem man sich extra beschäftigen muss. Die Gründung der VOIPSA (VoIP-Security-Alliance) ist ein klares Signal in diese Richtung. Bei den Wireless-Telefonen sieht Olaf Lindenau in Sachen Sicherheit Nachholbedarf: »Die meisten Endgeräte können gerademal WPA (Wifi-Protected-Access) unterstützen. Aktuell und interessanter ist allerdings WPA2.« Da sei es für ihn die Frage, welche Möglichkeiten die Wireless-Infrastruktur biete. Lindenau denkt hier an Firewall-Services, integriert in Wireless-Switches.

Reinhard Müller findet, dass WPA an sich gar nicht so schlecht sei. »WPA erlaubt es, eine ausreichend sichere Verschlüsselung auf der Luftschnittstelle zu betreiben. Außerdem ermöglicht es WPA, die Geräte individuell zu authentisieren.« Das Problem liegt für ihn beim Einsatz von Zertifikaten mit TLS. Es verschlechtere die Roaming-Zeiten. Deshalb will er als Gegenmittel WPA2. Auch Müller sieht die Schwierigkeit mit den Endgeräten: »Eingeführte Geräte werfen uns zurück auf das statische WEP (Wired-Equivalent-Privacy), und WPA2-kompatible Geräte sind erst für Ende des Jahres angekündigt.« Deshalb spricht Müller auch den Schutz des SIP-Protokolls selbst an.

Dies greift Uwe Sauerbrey auf: »Es geht ja nicht nur darum, ein Wireless-Endgerät, sondern ein VoIP-System zu sichern.« Hier müsse man beispielsweise die Sprachdaten mit SRTP (Secure-RTP, Real-Time-Protocol) von einem Ende bis zum anderen sichern. Auch hier tauche das Problem mit den Wireless-Voice-Endgeräten auf. Sauerbrey: »Keiner der Hersteller bietet derzeit Verschlüsselung auf der VoIP-Seite an.«

Es gehe nicht nur um Standards, findet Hans-Jürgen Jobst. »Am Anfang steht die Security-Policy des Unternehmens.« Für ihn muss sich ein Unternehmen sehr genau überlegen, welche seine Sicherheitsanforderungen sind. Dem folgt die Frage, was die Firma dafür in ihrem Netzwerk implementieren muss. Jobst erklärt: Damit ein Endgerät SRTP oder SSIP (Secure-SIP) könne, müsse es einen Schlüssel erhalten. Dies erfordere aber eine Key-Infrastruktur, um die Schlüssel zu verwalten und zu verteilen. »Die Existenz eines Standards nimmt einem Unternehmen nicht die Entscheidung ab, ob es diesen einsetzen will«, beschreibt Jobst die Herausforderung.

Der Umfang des Schutzes sei natürlich immer auch eine Frage der Kosten, ergänzt Olaf Lindenau. »Ist der Preis für ein Endgerät mit SRTP höher als ohne? Welcher administrative Aufwand kommt hinzu?« Lindenau empfiehlt, anhand des OSI-Schichtenmodells einfach von unten nach oben zu gehen. Bei jeder Schicht müsse man schauen, welche das Unternehmen noch vernünftig handhaben könne, und weitere Sicherheit eventuell sein lassen.

Für Stefan Leemann ist die Sicherheitspolitik ein sehr wichtiger Punkt, bei dem in vielen Firmen das Verständnis fehle. Nicht mehr als 10 Prozent der Unternehmen haben nach der Erfahrung von Siegfried Franke Sicherheitsrichtlinien. Eine Ursache dafür sieht Olaf Lindenau darin, dass Sicherheitsthemen relativ komplex seien. Hier müssten die Schulungen weniger produktlastig sein und mehr die Architektur oder Technik beleuchten. Christian Krischke sieht das Problem auch darin, dass Geschäftsführer so lange nichts täten, bis sie in Schwierigkeiten sind. Dies sei der Grund, so Krischke, dass Telefónica Requirement-Workshops durchführe, die die Themen Daten, Sprache und Sicherheit aufgriffen. Es gehe darum, frühzeitig auf Gefahren und Chancen hinzuweisen und im Rahmen des Gesamtkonzepts entsprechende Consulting-Maßnahmen zu ergreifen. [ wve ]