Synchrones Ethernet im Mobilfunk

Der Bedarf an Bandbreite in den Mobilfunknetzen wächst rasant. Die Netzbetreiber überbieten sich mit immer preiswerteren Angeboten bei Sprachverbindungen sowie vor allem mehr und mehr bei breitbandigen Internet-Zugängen. Als größte Herausforderung erweist sich die Anbindung der Basisstationen an das Kernnetz.

Während die Kernnetze der Carrier heute mit schnellen optischen Strecken problemlos ausreichende Kapazitäten bieten, werden die Basisstationen - insbesondere im ländlichen Raum - nach wie vor mit teuren und unflexiblen E1-Strecken angebunden. Hier liegt die gravierende Einschränkung, denn die feste TDM-Kanalstruktur dieser E1-Strecken steht im Widerspruch zu den flexiblen und schnellen paketorientierten Datenströmen, die in großer Menge zu übertragen sind. TDM setzt eine zusätzliche Segmentierung der Datenströme voraus, was zu Leistungseinbußen führt. Zudem müssen trotz großer Datenbandbreiten stets auch ausreichende Kapazitäten für die klassische Sprachkommunikation zur Verfügung stehen. Eine direkte schnelle Versorgung mit Carrier Ethernet bis zu den Basisstationen würde also eine geeignete Lösung darstellen.

Die E1-Anbindung der Basisstationen erfüllt aber noch eine weitere, ausgesprochen wichtige Funktion: Über die E1-Leitung wird die Synchronisation der Basisstation und der angeschlossenen mobilen Systeme gewährleistet. Eine reine Ethernet-Anbindung kann dies nur mit zusätzlichem Aufwand erreichen. Dennoch ist eine reine Carrier-Ethernet-Verbindung sowohl der flexibelste als auch der kostengünstigste Weg zur breitbandigen Anbindung der Basisstationen. Um mobile Kommunikationsnetze der vierten Generation zu etablieren, führt an einem Umdenken in diesem Abschnitt des Netzes kein Weg vorbei.

Für Betreiber mobiler Kommunikationsnetze ist eine isochrone Anbindung ihrer Basisstationen an das Core-Netz aus verschiedenen Gründen von entscheidender Bedeutung: Auf der einen Seite steht die erwähnte Herausforderung, auch bei zunehmender Nutzung durch eine steigende Kundenzahl neben paketorientierter Datenübertragung nach wie vor TDM-Kanäle übertragen zu müssen. Auf der anderen Seite hat der Systemtakt auch direkten Einfluss auf die Frequenzstabilität der Funkschnittstelle zwischen Basisstation und mobilem Endgerät. Schwankungen in der Frequenz können gravierende Störungen bis hin zu Problemen beim Handover zwischen verschiedenen Funkzellen verursachen.

Sollen die unflexiblen E1-Leitungen durch Ethernet-Links ersetzt werden, muss also zwingend ein Weg gefunden werden, um den Systemtakt in der Basisstation zurück zu gewinnen. Hier bieten sich durchaus mehrere Möglichkeiten an: Die erste, wenn auch nicht sehr elegante Variante ist die Rückgewinnung des Systemtakts aus einer einzigen, neben der Ethernet-Strecke bestehenden E1-Leitung. Dies verursacht jedoch unnötige Zusatzkosten. Die zweite und wesentlich modernere Variante ist der konsequente Einsatz von Ethernet-basierten Synchronisierungsverfahren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Synchronität des Netzes über den paketorientierten Übertragungsweg zu gewährleisten.

Einsatzszenario

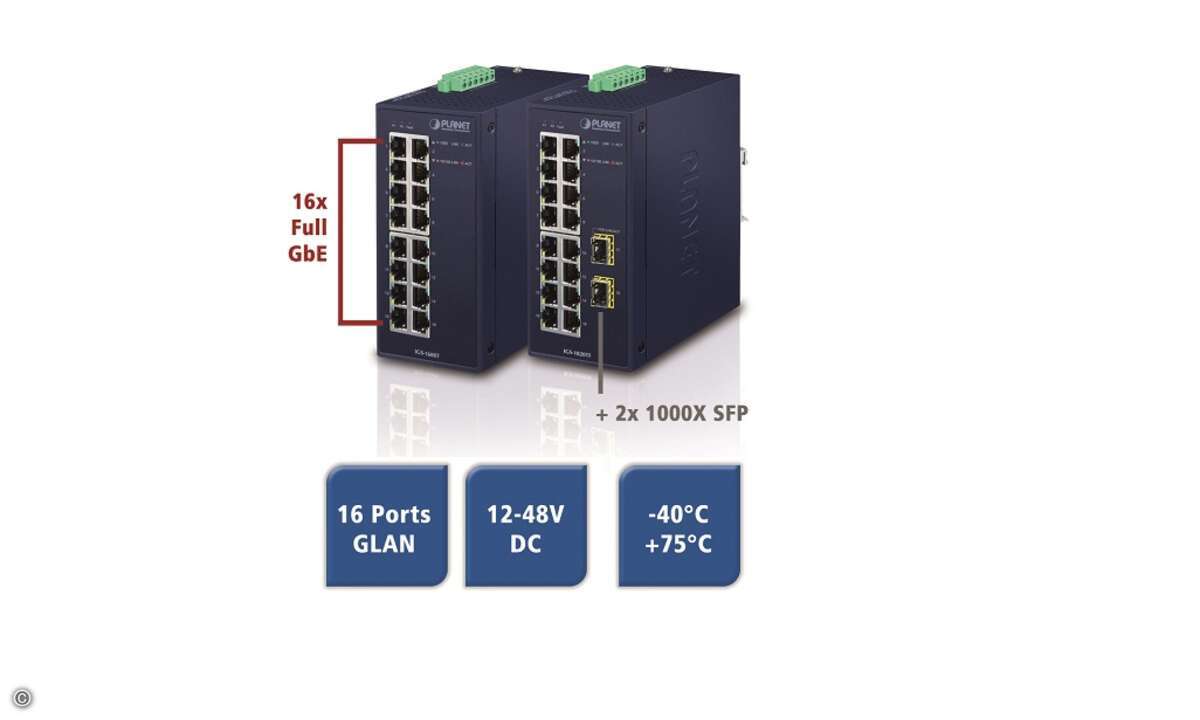

Mobilfunknetzbetreiber stehen vor der Aufgabe, ihre Basisstationen mit möglichst homogener Technik zu vernetzen, wobei jedoch die topografischen Besonderheiten erheblichen Einfluss auf die Gestaltung der Infrastrukturen haben. Nicht überall lassen sich schnell und unkompliziert Lichtwellenleiter verlegen, und nicht überall stehen hochwertige symmetrische Übertragungsstrecken auf Kupferbasis zur Verfügung. In vielen Fällen werden Richtfunkübertragungen oder optische "Richtfunk"-Strecken eingesetzt. Ethernet ist auf der Schicht 2 sehr flexibel und kann auf sehr unterschiedlichen physischen Übertragungsmedien aufsetzen.

Ethernet-basierte Netzzugangslösungen der neusten Generation bedienen diese Ansprüche. Sie sind sowohl für Kupfer- als auch für optische Infrastrukturen einsetzbar und bieten einen uneingeschränkten TDM-Support. Damit sind bestehende Zeitmultiplexsysteme problemlos durch eine synchrone Ethernet-Anbindung ersetzbar. Die Rückgewinnung des Systemtakts und die darauf basierende Stabilisierung der Frequenznormale erfolgt standardbasiert nach IEEE 1588 oder ITU-T G.8261. Klassische Verfahren zur Synchronisation, wie sie zum Beispiel in Client-/Server-Strukturen auf höheren Netzschichten zum Einsatz kommen, sind hier zu unpräzise und deswegen ungeeignet. Dies gilt auch für die DCF77-Funkuhr und das Network Time Protocol (NTP).

Darüber hinaus steht nunmehr primär eine paketorientierte Übertragungsstrecke zwischen dem Kernnetz und der Basisstation zur Verfügung, die die Bereitstellung breitbandiger mobiler Datennetze optimal unterstützt. So wird für die Weiterentwicklung der Netze hin zur vierten Generation ein wichtiger Meilenstein erreicht und ein enger Flaschenhals im Netz beseitigt. Allerdings ist zu betonen: Obgleich sich die synchronen Ethernet-Links über sehr heterogene physische Infrastrukturen aufbauen lassen, ist letztendlich der Lichtwellenleiter das ultimative Medium, um den wachsenden Bedarf an Bandbreite und zugleich den steigenden Bedarf an Dienstgüte bei modernen multimedialen mobilen Diensten erfüllen zu können.

Der Bedarf der Kunden steigt unaufhaltsam. Geschürt wird er durch die Werbung der im knallharten Verdrängungswettbewerb stehenden Carrier, getrieben durch starken Preisdruck. Die Netze müssen hier in jeder Hinsicht technisch mithalten. Es genügt nicht allein, Basisstationen aufzurüsten und das Kernnetz mit schneller und leistungsfähiger optischer Übertragungstechnik zu modernisieren. Die Anbindung der in der breiten Fläche verteilten Basisstationen über leistungsstarke Links erweist sich als besonders kostenintensiv: Während der innerstädtische Raum relativ einfach zu erschließen ist, stellt der sich weit erstreckende ländliche Bereich eine Herausforderung dar. In vielen Fällen erfolgt die Erschließung über Richtfunksysteme, deren Kapazität jedoch begrenzt ist. Ein mobil im Internet surfender Kunde bemerkt den Unterschied sehr deutlich: Bestenfalls erhält er über GPRS/EDGE einen Zugang zum Internet, schlimmstenfalls kann der Dienst auf dem Land gar nicht erst genutzt werden. Gerade hier jedoch ist der Bedarf an mobilem Internet infolge einer mäßigen Erschließung mit DSL sehr groß und entsprechend auch ein Marktpotenzial zu erkennen. Die kostenintensive Erschließung der Basisstationen mit Lichtwellenleitern rechnet sich so bereits mittelfristig.

Die Umrüstung der Übertragungswege zu den Basisstationen auf synchrone Ethernet-Links eliminiert den TDM-Flaschenhals, der einem flexiblen, kostengünstigen Angebot breitbandiger mobiler Dienste entgegensteht. Zudem ist die Flexibilität der Schnittstellen eine Grundlage für eine sanfte Migration hin zu paketorientierten Strecken zwischen Kernnetz und Basisstation. Bereits etablierte Strecken sind mittelfristig und mit überschaubarem Aufwand durch Lichtwellenleiter ersetzbar. Ist bereits eine optische Versorgung umgesetzt, steht somit ein System für uneingeschränkte Multimedia-Angebote zur Verfügung.