Video-Collaboration in der Praxis

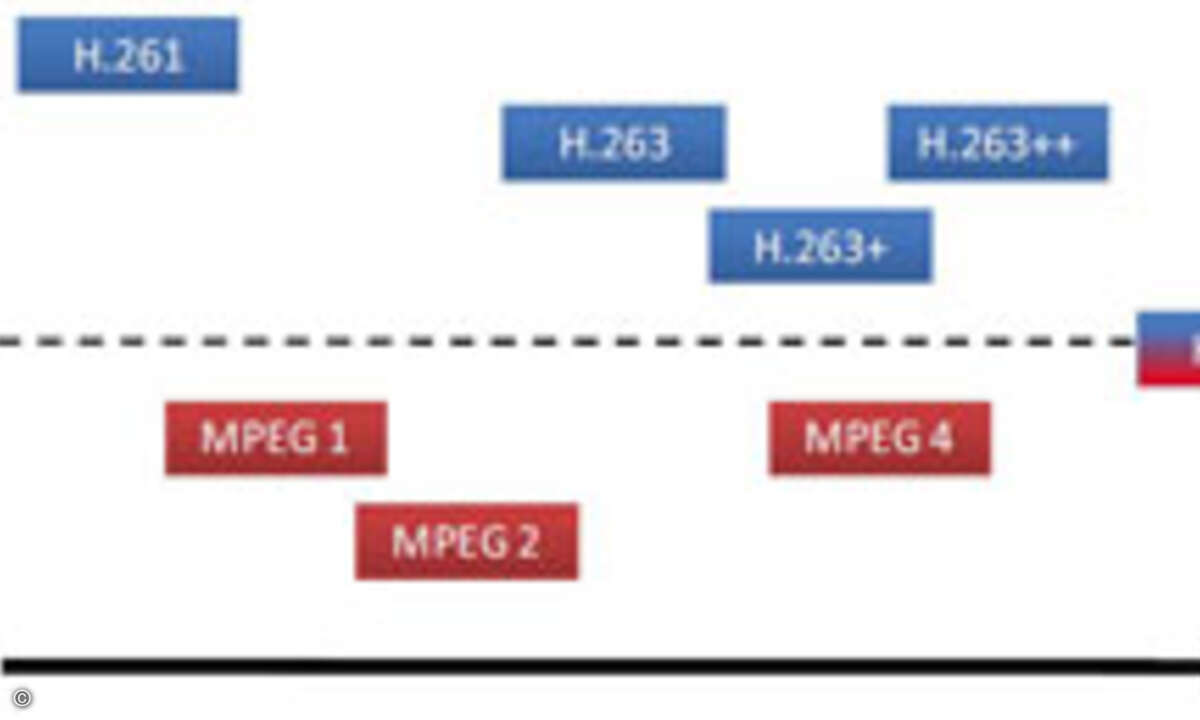

Gleich, ob Unified Communications und Collaboration (UCC), Video-Conferencing oder Video-Collaboration - ein Großteil der Kommunikationsmedien in Unternehmen basiert heute auf IP. Diese Echtzeitanwendungen stellen die zugrunde liegende Netzwerkinfrastruktur vor spezielle Herausforderungen. Hinzu kommen die besonderen Anforderungen mobiler Endgeräte an die Videokommunikation.Eine Videokonferenz- oder UCC-Lösung "mal eben schnell" in ein IP-basierendes Unternehmensnetz zu integrieren, funktioniert nicht. Das Gleiche gilt für Video-Collaboration. Denn im Vergleich zu weniger zeitkritischen Kommunikationsformen wie zum Beispiel E-Mail stellen diese Echtzeitanwendungen lokale Netze und WAN-Verbindungen in mehrfacher Hinsicht auf die Probe. Sie benötigen eine feste Bandbreite - typischerweise zwischen 0,5 und 2 MBit/s je nach Qualität. Full HD ist dabei schon bereits ab rund 1 MBit/s möglich. Echtzeitanwendungen reagieren zudem empfindlich auf zu hohe Verzögerungen, Schwankungen der Laufzeit (Jitter), Paketverluste und andere Störungen bei der Übermittlung der Datenpakete und erfordern damit eine bestimmte Dienstgüte (Quality of Service, QoS). Die Situation verschärft sich durch die Tatsache, dass ein Netzwerkadministrator nur bedingt Einfluss auf die genannten Parameter hat. Innerhalb eines Unternehmensnetzwerks auf der Basis von IP oder MPLS (Multi Protocol Label Switching) ist die IT-Abteilung noch weitgehend in der Lage, die Nutzung der Bandbreite, die Dienstgüte und die Latenzzeiten zu regulieren. Kommen Weitverkehrsverbindungen ins Spiel, die das Unternehmen bei einem Service-Provider ordert, ist dies nur noch bedingt der Fall. Und bei Internet-Verbindungen lässt sich allenfalls eine bestmögliche Übertragung ("Best Effort") garantieren. Genügend Bandbreite bereitstellen Um die vorhandene Bandbreite optimal auszunutzen, sind im Bereich Videokommunikation Komprimierungsverfahren wie H.264, H.264 High Profile und H.264 SVC (Scalable Video Coding) unverzichtbar. Als S