Virtuelles Verfahren

Virtuelles Verfahren Ohne Computer Generated Imaging (CGI) geht in der Automobilproduktion heute nichts mehr. Die virtuelle Simulation ermöglicht die wirtschaftliche Abbildung einer stetig steigenden Variantenvielfalt und eine effiziente Qualitätssicherung vor dem Produktionsstart.

Bei der Planung neuer Produktionsstandorte kommen heute modernste Software-Lösungen zum Einsatz. Bei Audi beispielsweise wird vor dem Aufbau eines weiteren Fabrikmoduls oder der Eröffnung eines neuen Produktionssystems mit einer »digitalen Fabrik« ein realistisches Abbild der künftigen Produktstätte geschaffen, bei der Produktionsanlagen und Fertigungsprozesse in aufwändigen Computersimulationen mit Hilfe von digitalen Verfahren getestet werden. Somit können einzelne Parameter für Fertigungsabläufe und -zeiten vor dem eigentlichen Bau simuliert und für einen maximalen Produktionsoutput oder etwa eine optimale Ressourcenauslastung konfiguriert werden. Erst wenn die virtuelle Produktionsstätte sämtliche Planungsszenarien und Integrationsphasen erfolgreich abgeschlossen hat, erfolgt die Freigabe beispielsweise für den Bau des Fabrikmoduls. Egal ob es sich um Presswerk, Lackiererei, Karosseriebau, Montage oder Werkzeugbau handelt oder einen kompletten Produktionsstandort. Eine hochflexible und gleichzeitig effiziente Produktion ist das Ergebnis, das in einem erheblich kürzeren Zeitraum mit weniger Ressourcenbindung realisiert werden kann.

Verzahnte Simulationen

Für das neueste Werk in Leipzig (Eröffnung März 2005) nutzte BMW ebenfalls die 3D-Visualisierung bei der Fabrikplanung und den Ablaufsimulationen des Montageprozesses, die neben Einrichtungs- und Fördertechniken auch das Produkt samt den Fertigungsmitteln berücksichtigten. So konnten potenzielle Schwachstellen, wie zum Beispiel zu eng bemessene Transportwege, unterschrittene Sicherheitsabstände oder räumliche Engpässe für die Lagerung von Bauteilen, schon in einer frühen Planungsphase erkannt werden. Im vergangenen Jahr liefen mehr als 120000 3er-Limousinen vom Band in Leipzig. Die »Kammlinie« oder Kapazitätsgrenze des Leipziger Werkes liegt bei 650 Fahrzeugen am Tag und soll in diesem Jahr erreicht werden, was einer jährlichen Produktion von etwa 150000 Fahrzeugen entspricht. Die »logische Ergänzung« zur digitalen Fabrik ist das digitale Fahrzeug. Das virtuelle Produkt entsteht in einer Synthese aus Flexibilität der Produktionsstätte oder der digitalen Fabrik und den Simulationen des digitalen Fahrzeugs. Die Simulationen laufen daher parallel ab und sind eng miteinander verzahnt. Eine Freigabe für ein Fahrzeugmodell wird erst dann erteilt, wenn sämtliche Simulationen im Rahmen der Fahrzeugplanung und in der Fabrik erfolgreich und reibungslos verlaufen sind. Die Arbeit mit digitalen Fahrzeugmodellen gehört zum Kern der Innovationsstrategien von Automobilherstellern. Zwar werden heute noch Erlkönige zur Kontrolle von Fahrverhalten, Fahrzeugcharakteristik oder Bedienelementen eingesetzt. Diese Aufgaben werden jedoch vermehrt von umfangreichen Simulationsmodellen abgedeckt. Damit kann die Anzahl der notwendigen realen Prototypen reduziert oder Erlkönige langfristig gar ganz abgeschafft werden. So liefern die Systeme den Konstrukteuren umfangreiche, dreidimensionale Daten zu Strömungsverhalten, Ergonomie oder Freigängigkeitsuntersuchungen von Fahrwerkskomponenten, die direkt zur Modellierung der Fahr- und Designeigenschaften am virtuellen Fahrzeug beliebig verändert werden können. Zudem können die Entwickler standortunabhängig am digitalen Modell arbeiten, ohne auf die Entwicklung und Anpassung des physischen Prototyps warten zu müssen. Doch Digitalisierung und Virtualisierung spielen nicht nur bei der Entwicklung eines Autos eine wichtige Rolle. Der Verkaufsstart sowie der Fahrzeugabsatz über den gesamten Produktlebenszyklus eines Fahrzeuges, der in der Regel zwischen fünf und sieben Jahre bis zum Erscheinen der nächsten Modellgeneration beträgt, soll mit aufwändigen Marketingkampagnen gefördert werden. Die Produktion von medienwirksamen und zielgruppengerechten Bildmaterialien sowie Werbefilmen haben die Marketingbudgets der Automobilhersteller in den vergangenen Jahren erheblich belastet. Mit eingeschränkten technologischen Möglichkeiten und hohen Kosten mussten Shootings mit Realmodellen in vielen unterschiedlichen Landschaften und Ländern aufwendig inszeniert werden.

Rein digitaler TV-Spot

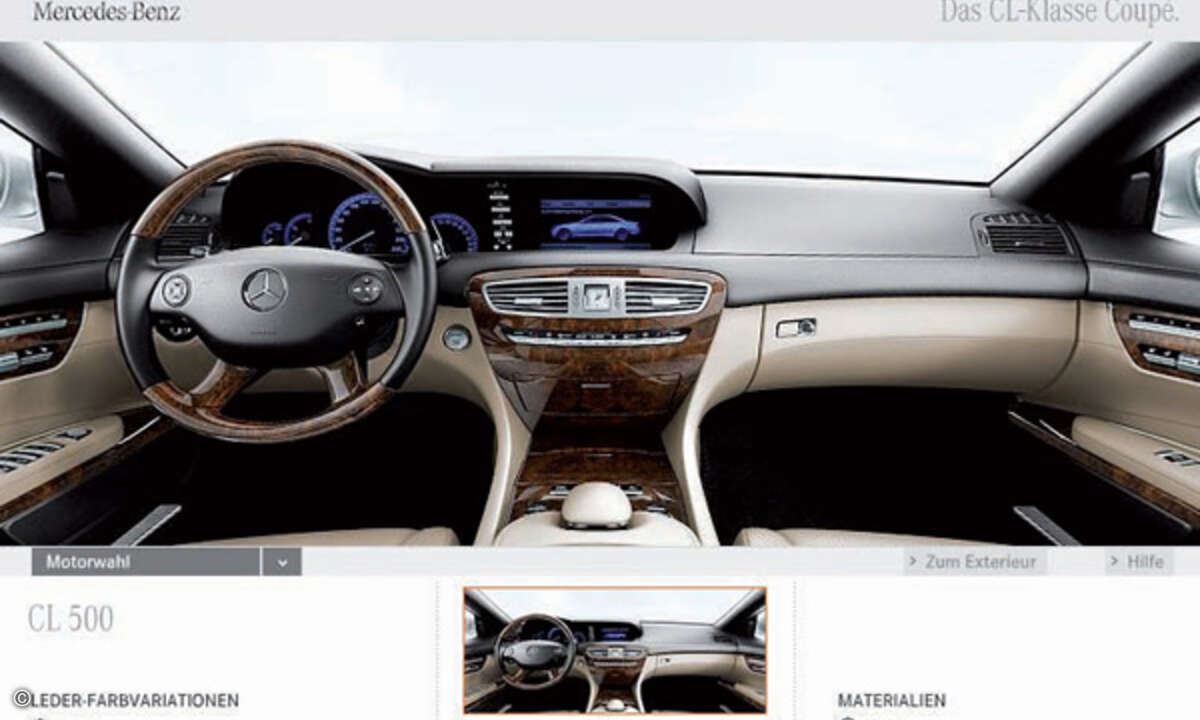

Die Techniken der 3D-Visualisierung haben sich bis heute in einer beeindruckenden Geschwindigkeit zu einer Qualität mit fotorealistischer Detailtreue weiterentwickelt, die erstmals eine wirtschaftlich vorteilhafte Alternative zum Real-Shooting darstellt. Heute ist es für den Betrachter kaum mehr möglich zu unterscheiden, ob das eingesetzte Bildmaterial in den Werbefilmen der großen Automobilhersteller computergeneriert oder mit physischen Modellen erzeugt wurde. In der ersten Jahreshälfte 2006 erstellte beispielsweise Daimler-Chrysler in Zusammenarbeit mit dem Mediendienstleister und Visualisierungsspezialisten MACKEVISION Medien Design zur Präsentation der neuen E-Klasse erstmals einen vollständig computeranimierten TV-Spot. Auch für den 360°-Web-Showroom des neuen Oberklassemodells »CL-Klasse«, der in einem Kooperationsprojekt mit der Multimediaagentur DDD Design und MACKEVISION produziert wurde, nutzt Daimler-Chrysler die 3D-Visualisierungstechnik unter dem Namen »360° Zoom Colorator« für die Adaption sämtlicher Lack- und Ausstattungsvarianten. Wenn auch die Herstellung der virtuellen Fahrzeugmotive einiges an Aufwand bedarf, so bietet die Mehrfachnutzung des Bildmaterials signifikante Vorteile. Sind die visualisierten Fahrzeuge einmal erstellt, sind sämtliche Parameter der Erscheinungsform nach Belieben modifizierbar, wie zum Beispiel Hintergründe, Umgebungsreflektionen, Lichtverhältnisse, Perspektiven oder Fahrzeugdetails. So kann das Basismodell für jede Kommunikationsvariante herangezogen und kostengünstig für die intensive Marktpenetration genutzt werden. Auch Fahrzeugentwürfe, die bislang nur im Computer existierten, können sogar in realen Kamerafahrten in Szene gesetzt werden.

Michael Gottwald ist geschäftsführender Gesellschafter von Softselect, Hamburg