Vom ÖbL zum Handy 2.0

Vom ÖbL zum Handy 2.0 Vor zehn Jahren setzt die Mobilfunkbranche gerade zum Sprung in den Massenmarkt an. Heute wissen die erfolgsverwöhnten Anbieter nicht, was ihre Kunden eigentlich wollen.

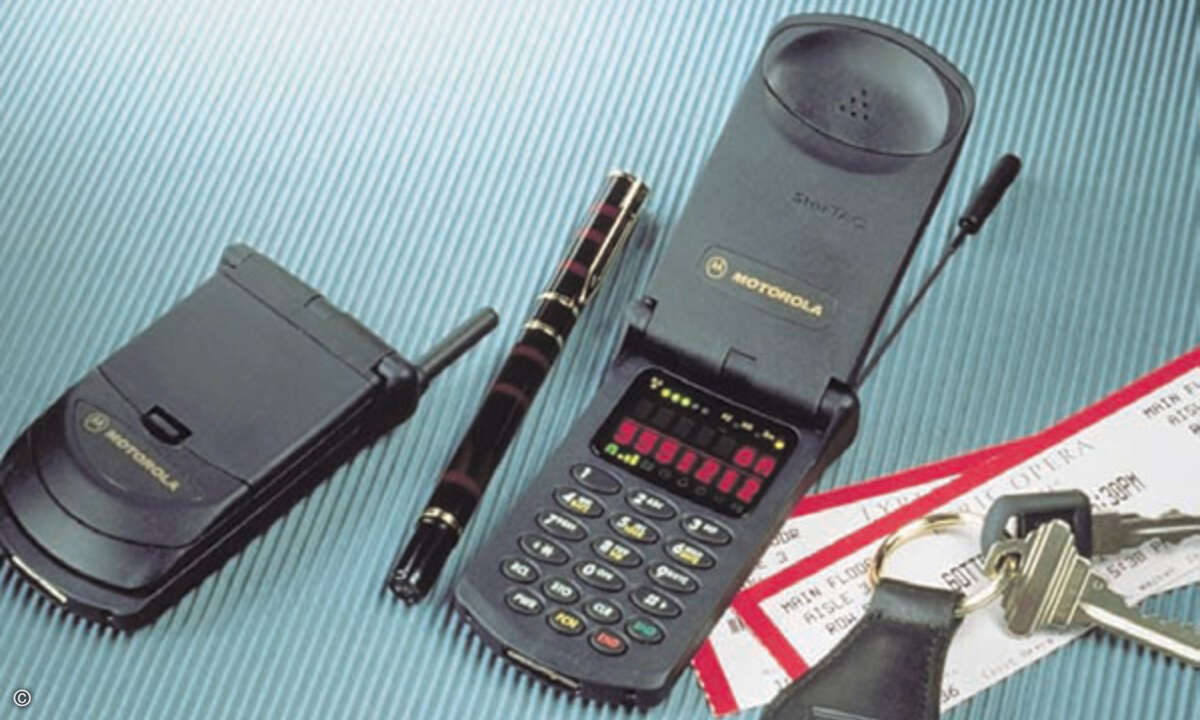

Eigentlich ist der Mobilfunk in Deutschland ein alter Hut, ein sehr alter sogar. Im Jahr 1952 nahm die Deutsche Bundespost das sogenannte A-Netz in Betrieb. Es war analog und handvermittelt, offizieller Name: »Öffentlich beweglicher Landfunk«, oder kurz »ÖbL«. Zum Erfolg avancierte die drahtlose Telefonie freilich erst mit dem D-Netz – und auch hier nicht auf Anhieb. Im Juli 1992 startete die Bundespost-Mobilfunktochter »DeTeMobil« ihr Angebot. Fast gleichzeitig nahm auch Mannesmann Mobilfunk, die Tochtergesellschaft eines Düsseldorfer Stahlkonzerns, den Betrieb auf. Die passenden Mobiltelefone gingen zunächst für knapp unter 3000 D-Mark über die Ladentheke. Nur wenige deutsche Städte wie Hamburg, Frankfurt und Stuttgart boten eine akzeptable Netzabdeckung. Motorola hatte im selben Jahr mit dem Modell »International 3200« das erste GSM-Mobiltelefon vorgestellt. Das Telefon wog 520 Gramm und trug aufgrund seiner Bauform und Größe schnell den Spitznamen »Knochen«. Wegen der teuren und kaum eleganten Hardware blieb die mobile Telefonie denn auch noch eine ganze Weile die Domäne der Geschäftsführer und Manager. Nur wenige Optimisten träumten von zehn Prozent Handynutzern in der Bevölkerung. Als 1997 die erste »InformationWeek« erschien, setzte die Mobilfunkbranche gerade zum Sprung in den Massenmarkt an. Getrieben war die Marktentwicklung einzig von der Telefon-Hardware, die zu stark subventionierten Preisen immer mehr Begehrlichkeiten weckte. Monatliche Grundgebühren von 50 bis 60 D-Mark schreckten die Nutzer ebenso wenig wie Gesprächstarife, die tagsüber mit 1,79 D-Mark pro Minute zu Buche schlugen. Ein rasanter, gesellschaftlicher Wandel setzte im Zuge des Preisverfalls ein: Plötzlich war das Mobiltelefon kein teures Manager-Spielzeug mehr, sondern ein Lifestyle-Gadget für jedermann. Fast jedes neue Modell der Top-Anbieter Nokia, Ericsson, Siemens oder Motorola wird den Händlern quasi aus der Hand gerissen. Nur in der Medizin freut sich nicht jeder über das neue Alltagsphänomen: Ärzte warnen vor möglichen Gesundheitsschäden durch die elektromagnetischen Wellen der Mobiltelefone und Mobilfunksender. Bis heute kann eine gesundheitliche Schädigung weder bewiesen noch ausgeschlossen werden, da es zahlreiche sich widersprechende Studien gibt.

Selbst Abfallprodukte erfolgreich Die Technik entwickelt sich in Riesenschritten: Mit dem Business-Modell »S10« bringt Siemens 1997 das weltweit erste Handy mit Farbbildschirm auf den Markt. Ab 1998 führen alle großen Hersteller Telefone mit kaum mehr als 100 Gramm Gesamtgewicht in ihrem Portfolio – das Handy passt endlich in die Hosentasche. Neuartige Lithium-Ionen-Akkus sorgen für Standby-Zeiten von bis zu einer Woche, die automatische Umschaltung auf andere GSM-Netze macht die Nutzung auch auf Reisen immer komfortabler. Selbst ein »Abfallprodukt« der Mobilfunker, der 1992 eingeführte »Short Message Service«, entwickelt sich zu einem ungeahnten Erfolg. Schnell wittern die Betreiber eine neue Einnahmequelle: Nachdem die SMS anfänglich gratis angeboten wird, fallen mit zunehmender Beliebtheit hierfür Gebühren an. Bis heute ist die Beliebtheit der kleinen Textbotschaft ungebrochen: In der Silvesternacht 2006/2007 wurden weltweit 33 Milliarden SMS-Grüße versendet. Auch der Staat partizipiert am Handy-Erfolg: Durch die Versteigerung von Lizenzen für den GSM-Nachfolgestandard UMTS nimmt die Bundesrepublik Deutschland im Sommer 2000 rund 50,8 Milliarden Euro ein. Im Winter 2001 erlebt die erfolgsverwöhnte Mobilfunk-Branche erstmals einen echten Flop: Der UMTS-Lizenzinhaber Group 3G war wenige Monate zuvor mit der neuen Mobilfunkmarke »Quam« gestartet. Nach zahlreichen Problemen bei der Netz-Zusammenschaltung mit anderen Gesellschaften stellte das Unternehmen mitten im Weihnachtsgeschäft 2001 den Verkauf ein – im Sommer 2002 gab Quam auf. Rund 50 Millionen Euro waren alleine für Marketing-Ausgaben in den Sand gesetzt worden.

Auch Berater ohne Patentrezept Die Jahre nach dem Ende der Internet-Blase sind für die Mobilfunker zunehmend mit Rückschlägen verbunden: Die Nachfrage nach UMTS-Handys und -Diensten bleibt weit unter den Erwartungen. In anderen Ländern erfolgreiche Daten-Angebote wie etwa »iMode« in Japan interessieren hierzulande kaum. Die Kundschaft ärgert sich indes zunehmend über hohe Handygebühren. Wenig-Nutzer kaufen sich im Supermarkt oder an der Tankstelle ein Prepaid-Handy samt aufladbarer Karte. Im Mai 2005 startet die E-Plus-Tochter »Simyo« als erster No-Frills-Anbieter. Ähnlich wie bei den Billigfluglinien bietet Simyo besonders niedrige Tarife, dafür jedoch kein verbilligtes Handy. In anderen Ländern ist das längst üblich, auf dem deutschen Markt ist es ein Novum. Und wie geht es weiter? Im Jahr 2007 steht die Branche vor der Konsolidierung. Wachstum gibt es nur noch durch Wechsel-Kunden, denn rein statistisch besitzt jeder der über 80 Millionen Einwohner Deutschlands mindestens ein Mobiltelefon. Die beliebtesten Mobilfunk-Funktionen sind nach wie vor – laut einer Untersuchung von TNS Infratest – Sprachanrufe und SMS. Wesentlich mehr interessiert vor allem private Anwender nicht, was die Betreiber fast verzweifeln lässt. Andererseits müssten die Carrier längst nicht mehr im Dunkeln tappen: »Für die Anbieter ist jetzt Kompetenz in der Kundenanalyse wichtig«, meint Nikolaus Mohr, Geschäftsführer für den Bereich Communications & High Tech bei der Unternehmensberatung Accenture. Im Klartext: Bisher haben die Mobilfunker weitgehend versäumt zu ermitteln, wer eigentlich ihre Kunden und Kundengruppen sind – und welche Bedürfnisse diese haben. Auch die Berater haben keine Patentrezepte, wie man der Konkurrenz Kunden abjagen kann. Gezielte Angebote für einzelne User-Communities seien nötig, mehr Anwenderfreundlichkeit und besserer Kundenservice, meint Mohr. Andere Trends übersehen die Anbieter: »Das Thema M2M-Kommunikation (Maschine zu Maschine) wird unterschätzt und von den großen Mobilfunkunternehmen kaum wahrgenommen«, nennt Mohr als Beispiel.

Einäugige Netzbetreiber Auch Torsten J. Gerpott, Professor für Telekommunikationswirtschaft an der Universität Duisburg-Essen, hält die Netzbetreiber für zu einäugig: So werde derzeit etwa mit dem Thema User Generated Content »eine Sau durchs Dorf getrieben«, die in wenigen Jahren niemanden mehr interessiere. Ein zu wenig beachteter Wachstumsmarkt sei hingegen das Segment der international tätigen, mittelständischen Unternehmen. Die von vielen Mobilfunkern ersehnte Substitution des Festnetzes werde es kaum geben, auch mit Flatrates werde es keinem Anbieter gelingen, Kunden dauerhaft zu binden. Gefragt sei hingegen Beratungsleistung, mit der etwa Businesskunden einen Konkurrenzvorsprung erlangen könnten. Die junge Mobilfunkbranche befindet sich folglich mitten in der Pubertät: Wie Jugendliche sind die Firmen auf Identitäts-Suche und wissen noch nicht so genau, was im Leben wirklich auf sie zukommt.