What's up with WhatsApp?

Auch wenn die Nutzungszahlen beeindruckend sind, steht WhatsApp in puncto Datenschutz oft in der Kritik. Nichtsdestotrotz nutzen viele Unternehmen den Dienst als Kunden-Kommunikationskanal. Wie es wirklich um den Datenschutz bestellt ist und welche Business-Integrationsvarianten es derzeit gibt.

- What's up with WhatsApp?

- Datenkrake WhatsApp Business?

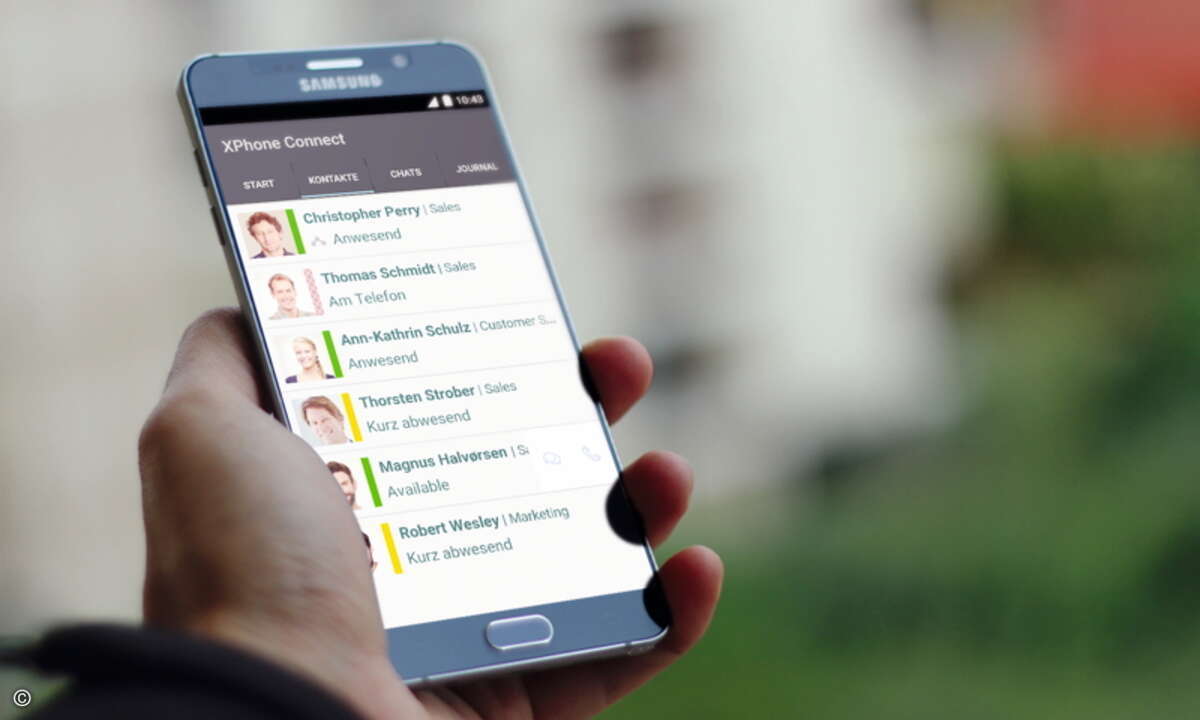

WhatsApp macht mal wieder Schlagzeilen: „Die Datenschutzrichtlinie wird aktualisiert“, heißt es. Viele Nutzer versetzt das in Aufruhr: Stimmen sie dem Datenaustausch mit Facebook zu? Der Messaging-Dienst setzt seinen Usern die Pistole auf die Brust, wodurch sogar einige auf andere Apps umsteigen. Verliert WhatsApp dadurch an Relevanz? Mitnichten. Die Reichweite ist weiterhin beispiellos, der Einfluss auf die Endverbraucher ungebrochen. Monatlich zwei Milliarden aktive Nutzer weltweit; allein in Deutschland sind es 33,4 Millionen. Der Eindruck, dass fast jeder die App nutzt, lässt sich belegen: 93 Prozent der 30- bis 49-Jährigen haben WhatsApp hierzulande installiert, bei den Jüngeren sind es sogar noch mehr. Grund genug für eine sehr schnell steigende Anzahl an Unternehmen, den Dienst für die Kundenkommunikation anzubieten. Die Kritik am Datenschutz ist aber nicht unberechtigt. Worauf zu achten ist und welche Möglichkeiten Unternehmen haben, die Daten ihrer Kunden bei der Whatsapp-Nutzung zu schützen.

Anbieter zum Thema

Alles DSGVO oder was?

Seit Mai 2018 werden innerhalb Europas alle personenbezogenen Daten durch die Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO, geschützt. Doch bei einer Nutzung von WhatsApp liegt die Befürchtung nahe, dass diese vom US-Mutterkonzern Facebook nicht eingehalten wird. Nicht wenige Datenschutzbeauftragte ergreifen daher buchstäblich die Flucht, wenn sie nur „WhatsApp“ hören. Die App aus Mark Zuckerbergs Imperium ist nicht gerade bekannt für einen diskreten Umgang mit Nutzerdaten. Doch das erst im Sommer 2020 gekippte EU-US-Abkommen „Privacy Shield“ galt bis zuletzt als valide rechtliche Grundlage für einen Datentransfer in die USA. Was nun – wie ist der aktuelle Stand der Dinge?

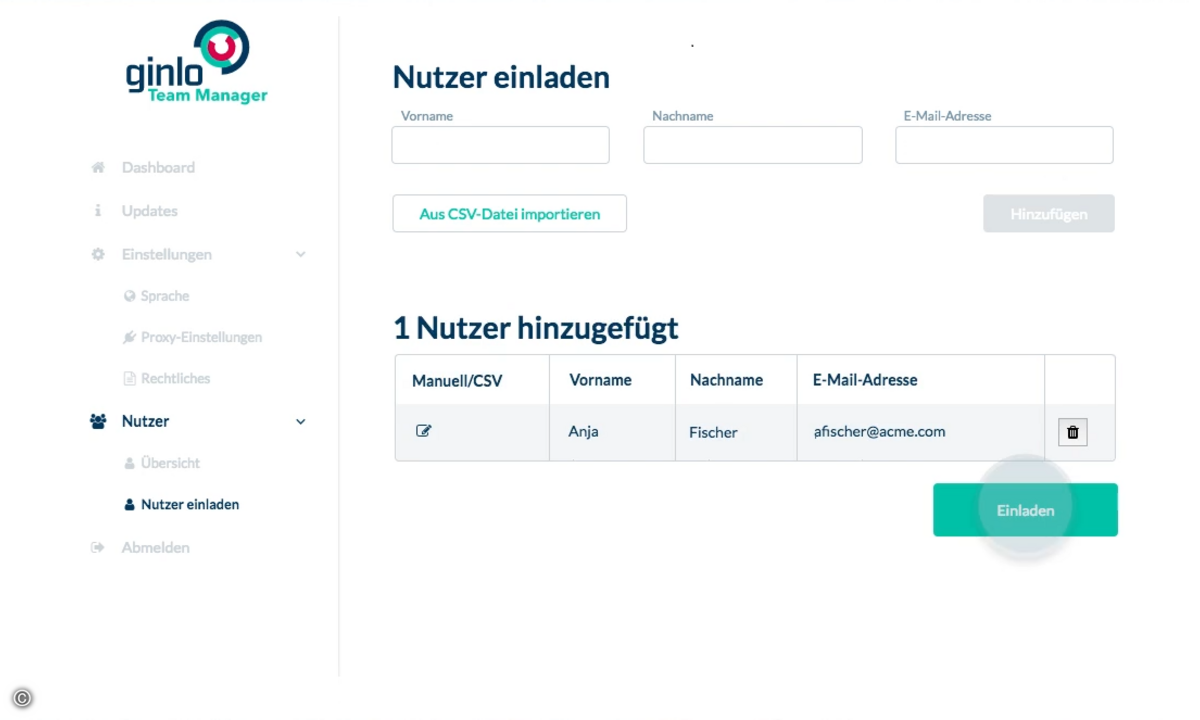

Bietet ein Unternehmen WhatsApp als Kommunikationskanal an, wird es automatisch zum Verarbeiter personenbezogener Daten. Dazu gehören mindestens die bei WhatsApp hinterlegte Telefonnummer, aber auch Gesprächsinhalte wie Lieferanschrift oder E-Mail-Adresse, die möglicherweise im Rahmen des Austauschs über den Messaging-Dienst kommuniziert werden. Die proaktive Kontaktaufnahme eines Kunden erlaubt Unternehmen gemäß der DSGVO, dessen Daten zu verarbeiten. Sobald Kunden hierfür jedoch WhatsApp nutzen, endet die Verantwortung nicht mehr bei der eigenen Datenverarbeitung: Denn WhatsApp verarbeitet die Daten im Auftrag seiner Kunden. Deshalb müssen Unternehmen zum Schutz ihrer Kunden von WhatsApp eine Garantie einholen, dass ihre Kundendaten dort mit einem hinreichenden Datenschutz verarbeitet werden. Diese Garantie wird üblicherweise in einem „Auftragsverarbeitungsvertrag“ schriftlich dargelegt. Von WhatsApp selbst werden derzeit jedoch einzig „Datenverarbeitungsbedingungen“ angeboten, in denen wesentliche, von der DSGVO verlangte Angaben fehlen. Bei Facebook selbst findet das „Page Controller Addendum” Anwendung – man kann also durchaus davon ausgehen, dass der Anbieter für WhatsApp ebenfalls an einem ähnlichen Dokument arbeitet.

America first, privacy second – an welche Daten kommen die Amerikaner?

Grundsätzlich sind Inhalte, die zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden bei WhatsApp ausgetauscht werden, Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Das heißt, dass niemand mitlesen kann – weder WhatsApp, noch Facebook und auch nicht die US-Behörden. Ein Irrglaube, der sich wacker hält. Trotzdem gibt es ein Aber: WhatsApp erfasst sogenannte Metadaten. Dazu gehören zum Beispiel die Telefonnummer des Users, sein Gerät, Art und Zeitpunkt der Nutzung, Standort und IP-Adresse. Das bringt Probleme mit sich, denn seit das Privacy Shield gekippt wurde, besteht kein gültiges Abkommen mehr zwischen der EU und den USA. Es gibt also keine verbindliche Einigung, die die personenbezogenen Daten schützt. Streng genommen folgt daraus, dass die US-Behörden unter gewissen Umständen verlangen könnten, dass ihnen Daten von Nutzern ausgehändigt werden. Damit würden sie wiederum gegen die DSGVO verstoßen.

Eine klassische Pattsituation – zumindest solange kein neues Abkommen beschlossen ist. Dessen müssen sich Unternehmen, die WhatsApp oder andere US-Software nutzen, bewusst sein. Die meisten von ihnen verweisen daher schlicht auf die EU-Standardvertragsklauseln. Diese sind dem EuGH zufolge auch gültig. Dabei muss jedoch zusätzlich geprüft werden, ob im betreffenden Nicht-EU-Drittland angemessene Rechte bestehen. Um sicherzugehen, sollte folgender Rat beherzigt werden: Unternehmen sollten ihre Kunden im Rahmen ihrer Datenschutzerklärung darüber informieren und auch konkret darauf hinweisen, dass WhatsApp eigenständig Daten verarbeitet. Sie sollten ihre Kunden zudem darauf aufmerksam machen, dass die Details hierzu in WhatsApps Nutzungsbedingungen eingesehen werden können.

Grundsätzlich hat jeder User den Nutzungsbedingungen von WhatsApp jedoch explizit zugestimmt – sonst ließe sich die App gar nicht nutzen. Je nach Anwendungsfall, können Unternehmen ihre Kunden in einer WhatsApp-Kommunikation bei Bedarf auch auf eigene Dienste hinweisen, zum Beispiel einen Login-Bereich. Das gilt insbesondere für Services, die sehr sensible personenbezogene Kundendaten erfordern. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann WhatsApp daher nur zur Beantwortung allgemeiner Fragen nutzen, bei denen diese Kategorie von Daten nicht anfällt. Der Sportartikelhersteller Decathlon Deutschland etwa bietet den Messaging-Kanal für die Produktberatung an: Kunden können per WhatsApp Fragen zur Funktionsweise von Artikeln des Sortiments stellen und bekommen wiederum direkt im Chat die Antworten. Insbesondere im harten Lockdown, als Artikel zwar bestellt und abgeholt, aber nicht im Rahmen einer persönlichen Beratung getestet werden konnten, hat sich dieses Zusatzangebot in der Praxis bewährt.