Messdaten erfassen und zielgenau verteilen

Eine Fülle von Monitoring- und Messwerkzeugen ermitteln heute Performance- und Qualitätswerte, finden Fehler und sicherheitsrelevante Ereignisse. Fein segmentierte Switching-Topologien, die Virtualisierung sowie die hohen Übertragungsraten in den Backbones erschweren jedoch die Datenerfassung. So entwickelten einige Hersteller Distributed-TAP-Systeme, die für solche Szenarien flexible und bezahlbare Messlösungen erlauben.

Bei Messungen in LANs mit Mikrosegmentierung und Virtualisierung (VLANs) ist die Anzahl

notwendiger Segmentabgriffe im Vergleich zu Shared Backbones um ein Vielfaches höher. Ein

Administrator, der hier Fehler lokalisieren oder Ursachen für Verzögerungen oder

Performance-Einbrüche ermitteln möchte, kann mit den Spiegel-Ports (SPAN-Ports) der Switches oder

mit TAP-Systemen (Test Access Point), also mit passiven Traffic-Splittern arbeiten. Beide Varianten

betrachten aber immer nur ein Segment, sodass der Administrator zahlreiche verteilte SPAN-Ports und

TAPs benötigt, um Fehler schnell lokalisieren zu können.

SPAN-Ports und TAPs

SPAN-Ports sind kostengünstig und flexibel, da sie in den Switches integriert sind. Der Anwender

kann mit ihnen Datenpakete aus physischen sowie VLANs extrahieren. Doch meist ist pro Switch nur

eine begrenzte Anzahl von Spiegelfunktionen nutzbar. Die Mirror-Funktion belastet die CPU des

Switches und birgt zudem die Gefahr von Mess-Jitter, also von Laufzeitunterschieden zwischen

tatsächlichem Traffic und Messwerten, da je nach Belastung des Switching-Systems eine variable

Verzögerung der Messdatenkopie auftreten kann. Für Echtzeitanalysen ist diese Technik daher

ungeeignet. Fehlerhafte Datenpakete wie CRC-Fehler (Prüfsummenfehler) oder Runts (verkümmerte

Pakete) blockt der Switch ab, bevor sie auf den SPAN-Port übertragen werden, sodass sie bei

Messungen nicht auftauchen. SPAN-Ports sind immer "Half-Duplex", da stets nur ein Send-Segment für

die Ausgabe von Daten nutzbar ist. Wer eine Duplex-Leitung überprüfen will, kann zwei Segmente

gemeinsam auf den SPAN-Port legen, "überbucht" ihn damit aber, oder er verbindet zwei getrennte

SPAN-Ports mit dem Messgerät. Die Handhabung der SPAN-Ports erfordert gewissenhafte Planung und

disziplinierten Umgang mit dem System, da eine versehentliche Fehlkonfiguration zu dramatischen

Netzstörungen führen kann.

Netzwerk-TAPs bieten sich als Alternative an. Sie greifen Datenverbindungen (Kupfer oder Glas)

unter möglichst geringem Dämpfungsverlust ab. Diese Geräte belasten den Switch nicht und spiegeln

den Traffic einer Verbindung, ohne ihn zu stören oder zu verfälschen, an das Messgerät. Die

Messdaten sind somit weitgehend authentisch. TAPs stellen andererseits einen Kostenfaktor dar und

sollten zudem ausfallsicher eingesetzt werden.

Backbone-Segmente werden heute mit 10 GBit/s betrieben. Das heißt, eine redundante

10GbE-Verbindung im Vollduplex-Modus bedeutet für das Messgerät eine Datenflut von 40 GBit/s. Nur

zur Veranschaulichung: Wer den verbreiteten Wireshark auf seinem Notebook zur Messung an einer

Core-Verbindung von lediglich 1 GBit/s verwendet, stößt schnell an die Performance-Grenzen seines

PC-gestützten Software-Analysators, die bei wenigen 100 MBit/s liegen. Für realistische Messungen

in einem modernen Backbone ist Spezialhardware notwendig. Die Forderung nach einer 100-prozentigen

Capture Rate ist allerdings bei 10GbE auch heute nicht ohne Weiteres zu erfüllen, da die

Durchsatzraten der derzeit leistungsfähigsten Hardwaresysteme im Bereich von maximal 75 bis 80

Prozent liegen. Diese Schätzung bezieht sich auf Übertragungen im Half-Duplex-Betrieb. Im

Duplex-Modus erreichen die Systeme noch niedrigere effektive Datenraten.

Solche Backbone-Verbindungen sind meist sowohl für die Fehlersuche als auch für das Performance-

und Applikations-Monitoring sowie für Security-Lösungen relevant. Somit müssen oft multiple

Monitoring-Werkzeuge an einzelne Hauptleitungen angeschlossen werden. Das wird aber angesichts der

vielen relevanten Messpunkte teuer: Wer beispielsweise einen Pool von 1- und

10-GBit/s-Backbone-Verbindungen betreibt und eine flächendeckende Monitoring-Lösung anstrebt, muss

im Hochlastbereich mit Kosten ab 20.000 Euro pro 1-GBit/s- und rund 50.000 Euro für ein

10-GBit/s-Werkzeug kalkulieren. Gemeinsam genutzte Aufzeichnungs-Tools sind hier ratsam, jedoch

bedarf es einer ausgeklügelten Strategie, um die Lösung sowohl effektiv als auch wirtschaftlich

betreibbar zu gestalten.

Distributed-TAP-Systeme

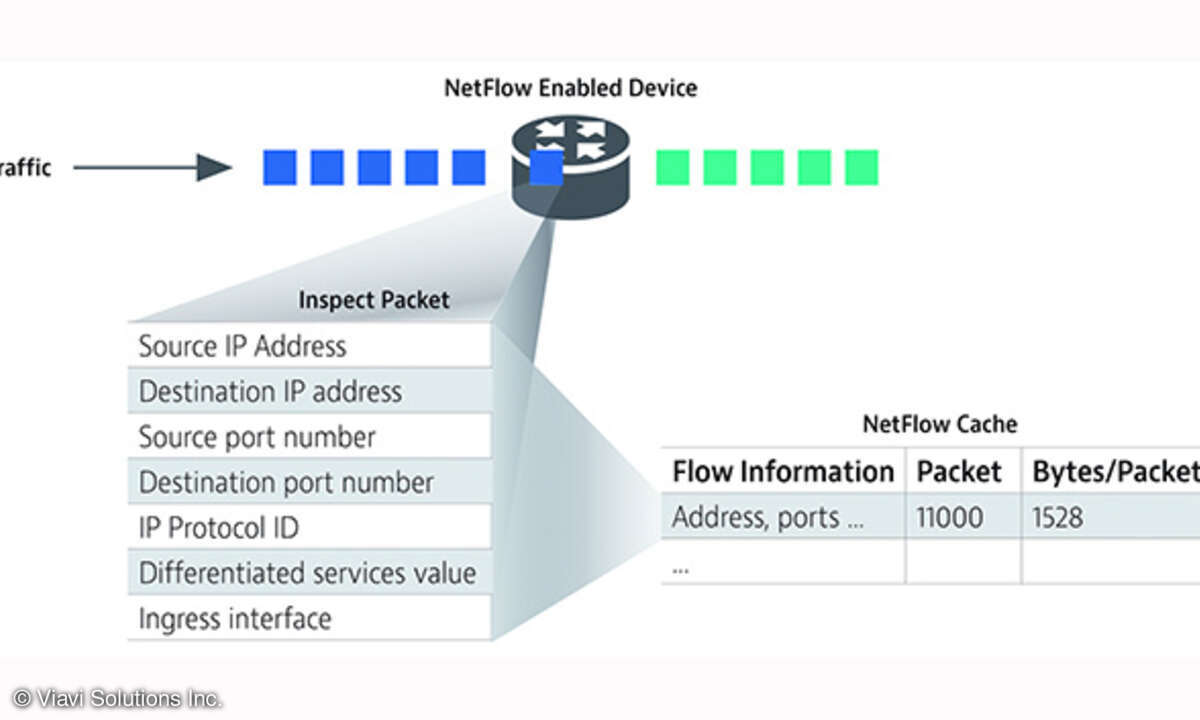

Für diese Zwecke bieten sich Distributed-TAP-Systeme kombiniert mit Filtertechniken an. Diese

Systeme arbeiten mit TAP-Switches, über die sich die Messdaten aus verteilten Einzel-TAPs und

SPAN-Ports via Datenaggregation zu Probe-Kanälen zusammenfassen lassen. Durch die Aggregation von

Einzelsegmenten lassen sich Messgeräte effizienter nutzen. So kann ein Probe-Kanal, der für 10

GBit/s ausgelegt ist, parallel die Messdaten von mehreren GbE-Verbindungen übertragen. Da die

einzelnen Kanäle schaltbar sind, hat der Anwender die Möglichkeit, die aggregierten Daten oder

jeweils separat die RX/TX-Kanäle zu analysieren. Auch die Parallelschaltung gleicher Daten auf

mehrere Messgeräte – etwa für das Intrusion-Detection-System und für das Anwendungs-Monitoring –

ist bei vielen Modellen möglich. Die Administratoren können jederzeit via Remote-Konfiguration

(Telnet, HTTP, HTTPS, SSH) festlegen, welche Daten aus welchem Segment oder einer Gruppe von LAN-

und SPAN-Segmenten einer Probe gemessen werden sollen. TAP-Switches erlauben im Gegensatz zu

Matrix-Switches die Aggregation mit der selektiven Schaltung nach Bedarf. Die LAN-Medien

(Kupfer/Fiber) können bei neuen TAP-Modellen praktisch nach Belieben gewandelt werden.

Im Unterschied zu TAP-Switches sind insbesondere für Testlabors und große Enterprise-Umgebungen

so genannte Physical-Layer-Switches verfügbar. Diese verfügen im Normalfall nicht über

Aggregationsfunktionen, können aber mit TAP-Systemen gekoppelt werden und bieten neben der

Medienkonvertierung die Möglichkeit, Eingangskanäle von LAN/WAN-Verbindungen protokollneutral zu

übertragen und auf vielfache Ausgänge zu replizieren. Auch hier ist das Remote-Management der

Systeme von großem Vorteil.

Mit Filterfunktion

Die derzeit anspruchvollste Disziplin im Bereich der TAPs stellen TAP-Filtersysteme dar. Sie

basieren auf FPGA (frei programmierbaren Gate Arrays) und können Netzwerkdaten in Wirespeed nicht

nur aggregieren, sondern nach den verschiedensten Kriterien ebenso schnell filtern. Damit lassen

sich neue Messinfrastrukturen realisieren. Ein Netzbetreiber kann zum Beispiel die Daten mit

beliebigem Inhalt und Herkunft zunächst in eine Art Pool stellen. Das System übergibt diese dann

jeweils zielgerichtet nach den Filterkriterien an die verschiedenen Monitoring- und

Analysewerkzeuge. Beispielweise kann es den gesamten Verkehr von IP-Subnetzen oder IP-Subnet-Ranges

auf Probe 1 übertragen und HTTP-Traffic ausschließlich auf ein IDS-System. Nutz- und Steuerdaten

lassen sich dabei einfach voneinander trennen. Die Systeme verfügen zudem über die Möglichkeit,

Frame-Inhalte nach Kriterien zu verändern, sei es, Datenrahmen mit VLAN-Tags zu stempeln oder die

Frame-Details ab einer bestimmten Tiefe abzuschneiden, um Sicherheitsbedürfnissen oder der

Privatsphäre von Daten Rechnung zu tragen.

Insbesondere im Backbone-Bereich mit Datenraten bis 10 GBit/s ermöglichen solche Filtersysteme

eine sinnvolle Messdatenreduktion.

Mittlerweile gibt es sogar spezielle Mini-Filter-TAPs, die an die Netzwerkschnittstelle eines

Notebooks anschließbar sind. Dieser Mini-Filter-TAP reduziert dann selbst in stark belasteten

Infrastrukturen die Messdaten soweit, dass der Anwender mit Notebook und Softwareanalysator

aussagekräftige Ergebnisse erhält.