Qualität einer Kabelabschottung

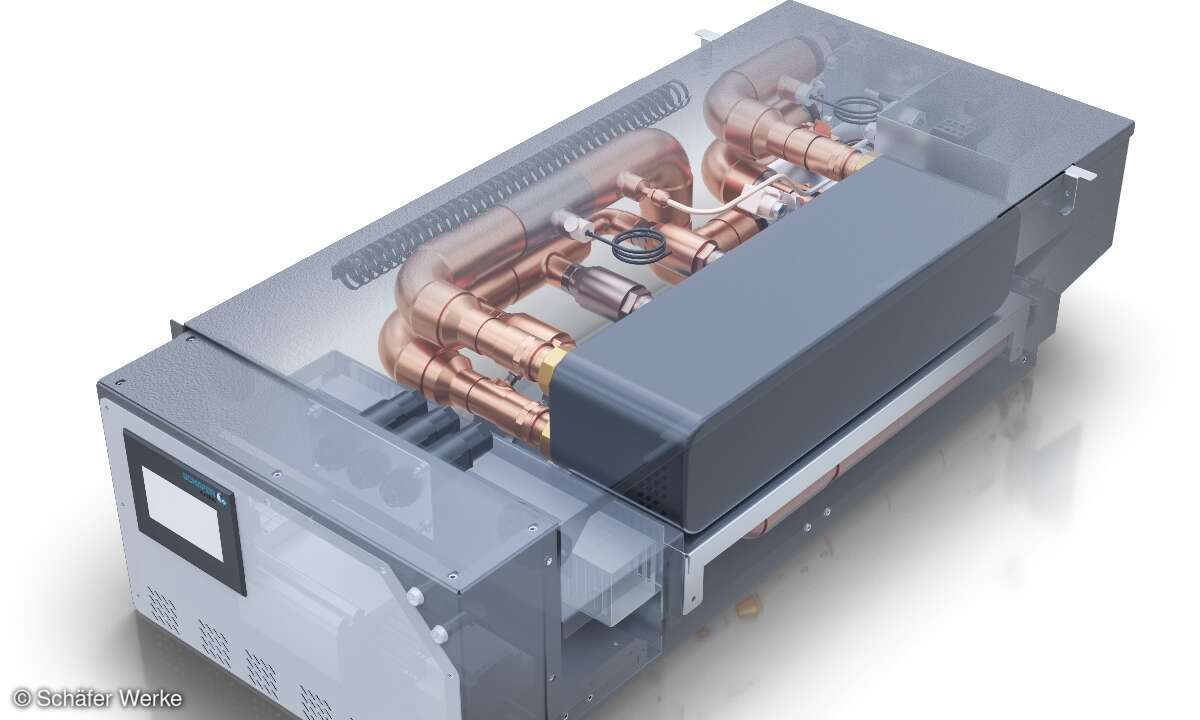

Kabelabschottungssysteme stehen bei der Gebäudeplanung oft hinten an, da sie nur einen kleinen Teil der gesamten Bauleistungen einnehmen. Der Sachschaden, der durch Kabelbrand entstehen kann, ist dafür umso größer. Daher gilt es vorzubeugen. Doch die Vielfalt an Kabelschottsystemen ist groß: von Mineralfaserplatten über Schäume bis hin zu speziellen Stahlblechboxen. Der Preis darf nicht das einzige Kriterium sein. Gebäudeplaner sollten vor allem nach flexiblen Systemen suchen, die für zukünftige Veränderungen am Haus gewappnet sind.Beim baulichen Brandschutz ist das Abschottungsprinzip ein wichtiger Bestandteil. Es gilt, ein entstandenes Feuer oder Rauch so lange einzugrenzen, dass eine Evakuierung des Gebäudes und eine effektive Brandbekämpfung durch die Feuerwehr möglich sind. In der Elektroinstallation kommen zur Brandabschottung so genannte Kabelabschottungen oder Kabelschotts zum Einsatz. Fachgerecht eingebaut verhindern diese Systeme die Brandausbreitung und die Weiterleitung von Rauch mindestens für die angegebene Feuerwiderstandsdauer. Die Feuerwiderstandsdauer von Kabelabschottungen und Kombiabschottungen ist zum Beispiel mit S90 angegeben. Dabei stehen das S für Schott und die 90 für 90 Minuten Feuerwiderstand. Das richtige Schottsystem In den vergangenen 30 Jahren entwickelten die Experten viele unterschiedliche Schottsysteme für Kabel. Die Systeme sind dabei für verschiedene Anwendungszwecke geeignet - oder auch nicht. Bei der Auswahl sollten Gebäudeplaner zunächst beurteilen, ob die technischen Möglichkeiten, die mit der jeweiligen Zulassung gegeben sind, den Anforderungen der geplanten Durchführung gerecht werden. Dabei sind der Feuerwiderstand und die Bauart der Wand oder Decke sowie deren Dicke sehr wichtig. So kann der Fall eintreten, dass bei leichten Trennwänden spezielle Laibungen in die Öffnungen einzubauen sind. Bei zu geringen Wanddicken ist es wiederum möglich, dass die Planer zusätzliche Aufplankungen berücksichtigen müssen. Des Weiteren m