Die Zukunft der Dinosaurier

Mainframe-Technologie – Während Großrechner im oberen Leistungssegment prosperieren, schwindet der Markt für kleinere Mainframes, die durch andere Systeme ersetzt werden. Für die Fortführung der Mainframe-Applikationen bieten sich unterschiedliche Strategien an.

Es gibt sie immer noch, die so oft tot gesagten Dinosaurier der IT. Etwa 3000 sind es in Deutschland, über 15000 in den USA, weltweit dürften 25000 bis 30000 im Einsatz sein. Schon Anfang der 90er-Jahre hatte man mit ihrem baldigen Ableben gerechnet. Nun, 15 Jahre später, hätte es eigentlich wieder so weit sein sollen. PC-Systeme, riesige Serverfarmen unter Linux und Windows haben ein Leistungsniveau erreicht, das keine Wünsche mehr offen lassen sollte. Und auch hinsichtlich Stabilität und Verfügbarkeit haben die Kleinrechner aufgeholt. Und dennoch behaupten sich die großen und ganz großen Kisten nicht nur in Wissenschaft und Militär, sondern auch im kommerziellen Sektor. Sie scheinen für die Hersteller sogar ein Geschäft zu sein. Sonst hätte IBM in den z9, den schnellsten kommerziellen Computer aller Zeiten, nicht rund eine Milliarde Dollar an Forschung und Entwicklung investiert.

Tatsächlich ist der Mainframe nach wie vor die Stütze der großen IT. Wo es um sehr große Datenmengen und hohe Benutzerzahlen geht, in Banken, Versicherungen oder in Konzernzentralen, ist er noch immer erste Wahl. So werden dann auch rund 75 Prozent aller weltweiten Transaktionen und 90 Prozent aller Finanztransaktionen auf Mainframes durchgeführt. Die entsprechenden Anwendungen, zumeist in Cobol programmiert, haben mittlerweile einen Gesamtumfang von über 200 Milliarden Codezeilen, der pro Jahr um drei bis fünf Prozent wächst.

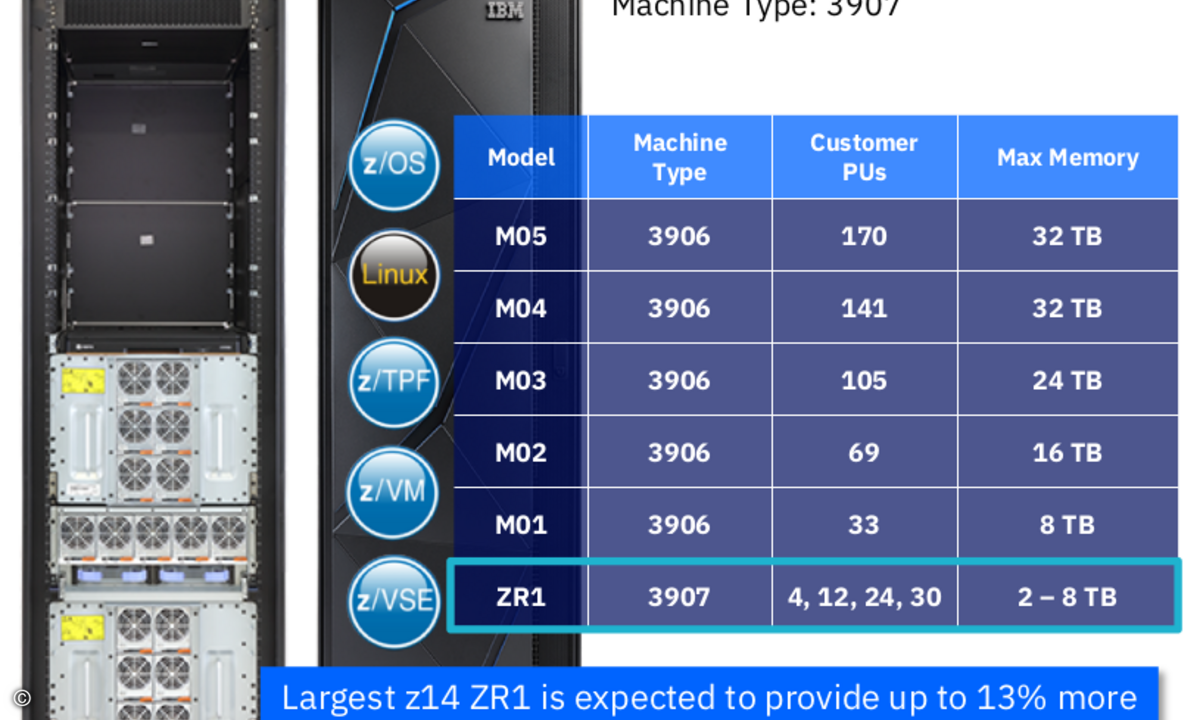

Im oberen Segment, bei Systemen mit einer Leistung von mehr als 2000 MIPs, zu denen auch das Top-Modell z9 zählt, verzeichnen die Großrechner zum Teil wieder recht deutliche Zuwächse. Die richtig großen Großrechner erfreuen sich offensichtlich bester Gesundheit. Wobei sich auch hier für die Kunden das Preis-Leistungsverhältnis verbessert, wenn auch nicht so ausgeprägt wie für die Kunden von PC-basierten Systemen. Immerhin bietet der z9 zum selben Preis die doppelte Leistung seines Vorgängermodells.

Ganz anders sieht die Situation am unteren Ende der Skala aus: »Kleine« Mainframes, das heißt Großrechner mit bis zu 1000 MIPs, stehen unter massivem Druck seitens der Nicht-Mainframe-Systeme. Unix-, vor allem aber Linux- und Windows-Systeme bieten nicht nur vergleichbare Leistung zu günstigeren Preisen, sondern sind darüber hinaus auch weniger anspruchsvoll hinsichtlich der Infrastruktur. Seit diese Systeme bei den traditionell für den Mainframe Ausschlag gebenden Kriterien Performance, Zuverlässigkeit, Stabilität und Sicherheit aufgeschlossen haben, werden die Argumente knapp. Dementsprechend zählen die kleinen Mainframes mit weniger als 500 MIPs zu den »gefährdeten Arten«. Die Zahl der Mainframes mit weniger als 100 MIPs wird sich in den nächsten fünf Jahren sogar mehr als halbieren. Bei Systemen unter 1000 MIPs erwarten die Analysten von Ovum bis 2010 einen Rückgang um rund 40 Prozent.

In diesem Marktsegment wenden sich die Anwender bereits seit Jahren vom Großrechner als Technologie ab. Mehr noch als Marktführer IBM haben das die übrigen Hersteller zu spüren bekommen. Die Liste derer, die sich aus dem Großrechnermarkt bereits ganz verabschiedet haben, ist dementsprechend lang und umfasst klangvolle Namen wie Amdahl, Burroughs, Comparex, Control Data, Prime, Sperry oder Wang. Aber auch Anbieter wie Fujitsu-Siemens oder Unisys verspüren hier den Druck des Marktes. Das gilt selbst für den Marktführer IBM, der bei kleineren Host-Systemen wie bei der iSeries mit einem rückläufigen Markt konfrontiert ist. Dabei ist die iSeries, vormals AS/400 beziehungsweise /36, ohnehin der letzte Vertreter der Gattung der Midrange-Computer, die mit Systemen wie Bull, HP, NEC oder Nixdorf bis vor 15 Jahren die kommerzielle IT beherrscht haben. Vor allem in diesem Bereich, nicht bei den »Super-Size-Mainframes«, hat das große Artensterben stattgefunden und es wird weitergehen, bis der letzte seiner Art im IT-Museum verschwunden ist.

Die Zukunft der Anwendungen

Zahlreiche Mainframe-Anwender unterhalb des Top-Level werden sich also in den nächsten Jahren umorientieren. Die einen, weil sie die nach wie vor hohen Kosten des Großrechnerbetriebs nicht mehr tragen wollen, die anderen, weil sie wechseln müssen, wenn sie beispielsweise Systeme betreiben, die vom Hersteller nicht mehr unterstützt werden – das Burning-Platform-Syndrom. Für alle stellt sich die zentrale Frage, was aus jenen Tausenden von Legacy-Applikationen wird, von denen das Funktionieren der Geschäftsprozesse heute voll und ganz abhängt, wenn die bisherige Hardware-Plattform nicht mehr zur Verfügung steht.

Hier kommen unterschiedliche Strategien in Frage.

- Entwicklung für eine neue Plattform: Das Unternehmen erhält zwar eine neue, maßgeschneiderte Lösung aus einem Guss, die genau auf eine neue Technologie zugeschnitten werden kann, aber die Kosten einer kompletten Neuentwicklung sind extrem hoch und es dauert unter Umständen mehrere Jahre, bis die neue Anwendung fertig ist. Bewährte Algorithmen sind nicht mehr verfügbar und müssen neu entwickelt werden. Eine Strategie, die mit hohen Risiken verbunden ist.

- Implementierung einer Standard-Lösung: Derzeit wechseln viele Unternehmen von ihren Mainframe-Anwendungen zu Standard-Lösungen wie SAP. Auch hier werden die bestehenden Applikationen vollständig aufgegeben und alle Prozesse neu abgebildet. Das Unternehmen verfügt zwar über eine Lösung ohne Altlasten und über eine neue Infrastruktur, jedoch sind die Kosten erheblich. Eine Anpassung an unternehmensspezifische Besonderheiten ist schwierig und die Abhängigkeit vom Anbieter hoch. In der Praxis wird man daher die Alt-Anwendungen nicht zu 100 Prozent nachbilden, sondern für bestimmte Prozesse weiterhin Cobol-Programme verwenden, die dann beispielsweise mit Micro-Focus-Enterprise-Server auf einem Linux-Server laufen können. Eine Verbindung von Standard-ERP und Legacy-Modulen ist heute problemlos möglich.

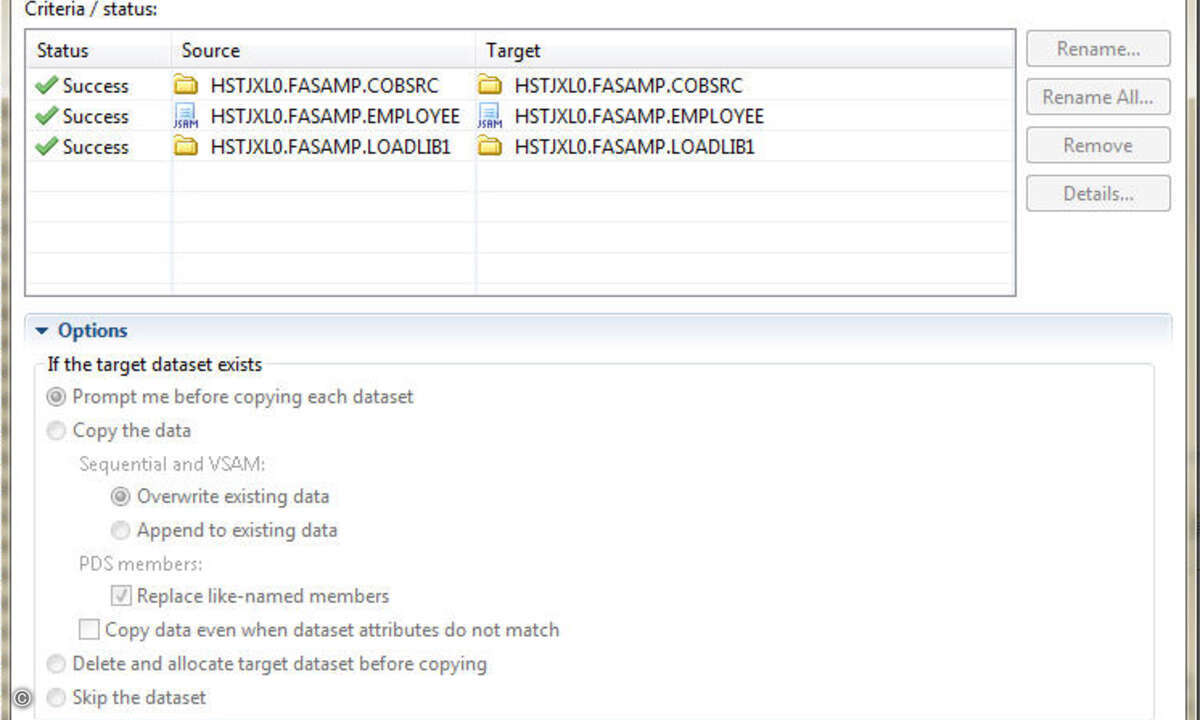

- Portierung auf eine neue Plattform: Hier wird die Legacy-Anwendung beibehalten, aber ganz oder in Teilen auf eine neue Plattform wie Unix, Linux oder Windows migriert. So kann zum Beispiel eine (frühere) Mainframe-Cobol-Anwendung auf Unix-, Linux- und Windows-Systemen laufen – und zwar ohne Performance-Einbußen. Die Umstellungskosten sind gering, die Betriebskosten des Mainframes fallen wegen des Einsatzes einer neuen Plattform weg. Die bewährte Business-Logik steht unter Einbeziehung moderner Technologien weiterhin zur Verfügung. Allerdings entsprechen die Applikationen zunächst noch dem Look-and-Feel des Mainframes, so dass unter Umständen weitere Anpassungs- und Modernisierungsarbeiten erforderlich sind.

- Portieren und modernisieren: Legacy-Systeme werden auf eine neue Plattform portiert und hier durch neue Systeme ergänzt, insbesondere durch neue, grafische Front-Ends auf Basis von HTML oder Java. Mit modernen Entwicklungstools wie Micro-Focus-Net-Express lässt sich das ohne großen Aufwand umsetzen. Eine derartige Lösung ist vergleichsweise kostengünstig, weil bewährte Business-Logik und Programmstrukturen erhalten bleiben, ohne dass dafür ein Mainframe-System benötigt wird. Dem Anwender steht eine ausgereifte Lösung unter Einbeziehung moderner Technologien zur Verfügung. Zudem ist das Projekt-Risiko gering und die Projektlaufzeit lässt sich kurz halten.

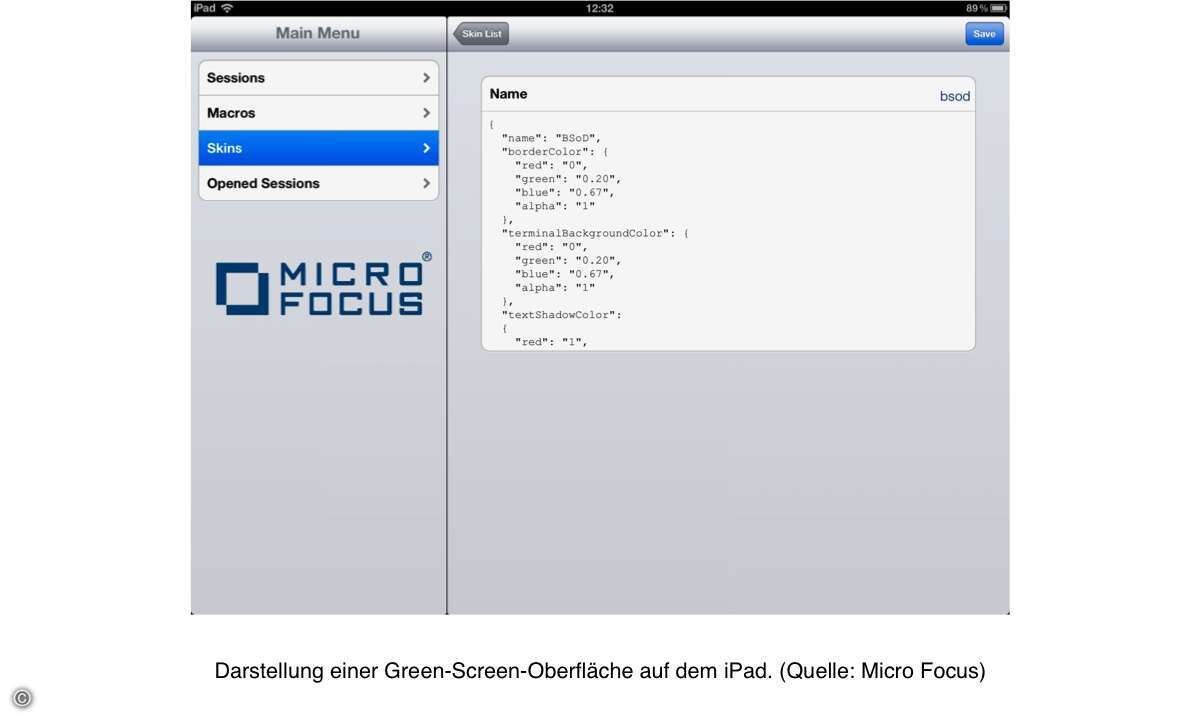

Die Modernisierung der Legacy-Applikationen betrifft auch Unternehmen, die grundsätzlich bei ihrem Mainframe-System und entsprechenden Infrastrukturen bleiben (können). Auch hier müssen die Anwendungen Anschluss an die neuen Technologien finden beziehungsweise diesen ausbauen. Nur so können Mainframe-Systeme den aktuellen Geschäftsanforderungen, die sich unter dem Einfluss von Internet und E-Business ständig verändern, gerecht werden. Allerdings sind Legacy-Systeme für Anforderungen wie die Synchronisation mit PDAs, Datenintegration mit Windows-Applikationen oder XML-Output nicht so konzipiert, dass es mit einfachem Plug-and-Play getan ist. Mittlerweile stehen jedoch leistungsfähige und praxiserprobte Technologien zur Verfügung, um die beiden Welten zu verbinden, ja sogar die Integration von Geschäftsprozessen aus einer Legacy-Applikation in eine SOA – mit oder ohne Web-Services – ist mit den entsprechenden Tools ohne weiteres möglich. Als hermetisch geschlossene Sphären sind Mainframes heute in keinem Fall mehr lebensfähig, was nicht nur eine Frage der Kommunikationstechnik ist, sondern auch der Integration der Business-Prozesse und der Öffnung der Legacy-Applikationen für die neuen Technologien.

Joachim Blome,

Technischer Leiter bei Micro Focus