Open Source: Praxisbeispiele an Schulen

Geopolitische Spannungen und Datenschutzdruck machen digitale Souveränität zur Pflicht. Vier Beispiele aus Lübeck, Wetteraukreis, Brandenburg und Baden-Württemberg zeigen Wege in die Unabhängigkeit von Hyperscalern.

Die Diskussion um digitale Souveränität hat im Bildungssektor eine neue Dringlichkeit erhalten. „Die geopolitische Lage hat uns allen die digitale Abhängigkeit von US-amerikanischen Konzernen deutlich gemacht. Wir sehen, dass Immer mehr Organisationen digitale Souveränität nicht mehr als Nischenthema, sondern als zentrale strategische Aufgabe sehen.“, erklärt Univention. Datenschutz, Nachhaltigkeit und Praxistauglichkeit sind heute ebenso entscheidend wie Unabhängigkeit von proprietären Lizenzmodellen. Das Bremer Unternehmen entwickelt seit vielen Jahren Open-Source-Lösungen für Bildung und Verwaltung. Mit der Plattform UCS@school stellt Univention Schulträgern und Kultusministerien zentrale Werkzeuge bereit, um ihre IT-Infrastrukturen datenschutzkonform, skalierbar und unabhängig betreiben zu können. Ein zentrales Identitätsmanagement ermöglicht komfortablen Zugang per Single Sign-on und hält sensible Daten unter eigener Kontrolle. „Gerade in puncto Datenschutz ist ein zentrales Identitätsmanagement – am besten auf Open-Source-Basis – unerlässlich“, betont das Unternehmen.

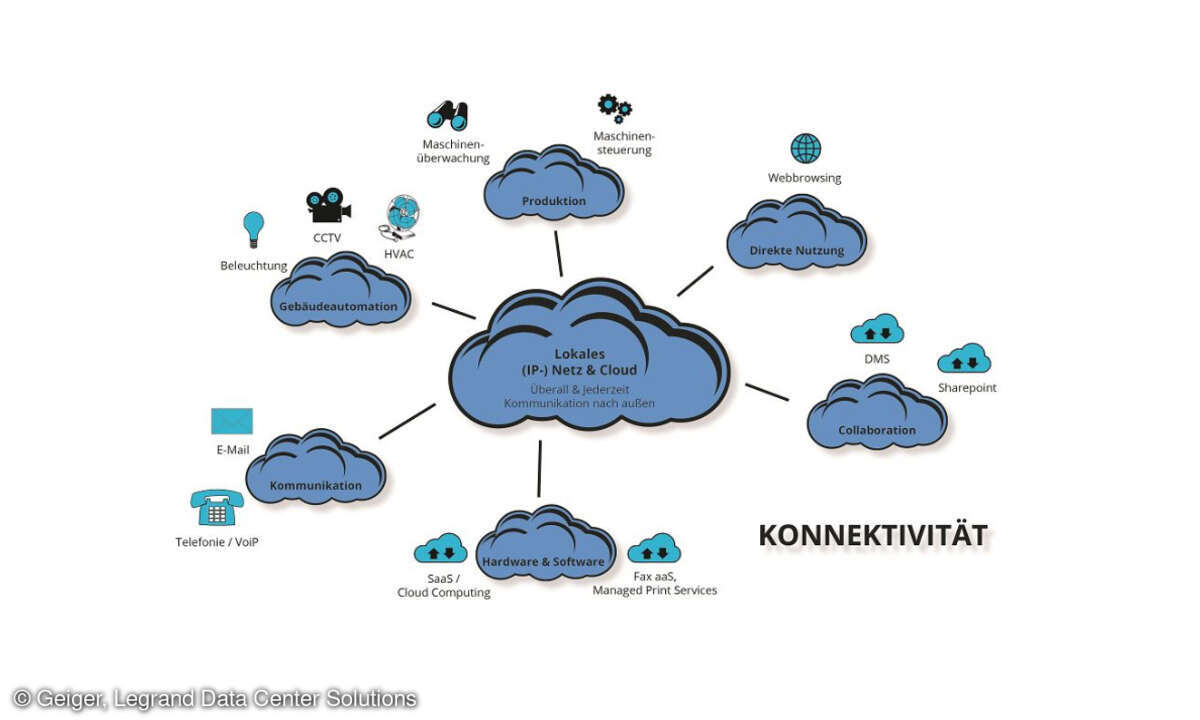

Dabei zeigt sich, dass es keine Einheitslösung gibt: Während etwa die Stadt Jena fast vollständig auf ein eigenes Rechenzentrum setzt, nutzt Köln zahlreiche Cloud-Dienste und bindet diese über den Univention ID-Broker an. Diese Spannweite zeigt, wie individuell die Lösungen ausfallen – abhängig von Faktoren wie Bandbreite, bestehender IT oder politischem Willen.

Lübeck: Vom Flickenteppich zur kommunalen Kontrolle

Die Hansestadt Lübeck hat ihre Schul-IT bereits 2016 zentralisiert. „Unser Ziel war eine einheitliche, sichere und zukunftsfähige IT, unabhängig von großen Anbietern“, so Tobias Stahl, Sachgebietsleiter Schul-IT der Hansestadt. Heute sind 56 Schulen mit mehr als 30.000 Lernenden und 3.000 Lehrkräften angebunden.

Die Umstellung bedeutete organisatorisch, technisch und politisch einen Kraftakt, um aus Insellösungen eine zentral managebare IT zu machen. „Auch technisch war der Aufbau einer stabilen Infrastruktur mit über 12.000 Endgeräten, WLAN in allen Gebäuden und einer funktionierenden Backup-Strategie eine Herausforderung. Politisch brauchte es den Rückhalt aus Verwaltung und Bürgerschaft. Ohne den Beschluss und die Finanzierung wäre das Projekt nicht möglich gewesen. Und dann kam Corona, wodurch wir plötzlich in Rekordzeit liefern mussten.“

Anbieter zum Thema

Heute profitiert Lübeck von einer hybriden, aber souveränen Architektur: Authentifizierungsdienste lokal, zentrale Services im kommunalen Rechenzentrum. Datenschutz bleibt oberstes Prinzip: „Keine Daten in Hyperscaler-Clouds.“ Ein Beispiel für Resilienz: Nach einer Störung war das System in nur drei Stunden wiederhergestellt.

Um die Schulen nachhaltig zu entlasten, bündelt Lübeck Support zentral: Über eine Plattform erhalten Lehrkräfte Anleitungen, Formulare und Zugang zu einem Ticketsystem. So können sie trotz Fachkräftemangels zuverlässig unterstützt werden. Zusätzlich setzt Lübeck auf offene Schnittstellen – etwa zur Medienentwicklungssoftware Eduneon, die inzwischen nahtlos ins zentrale Identitätsmanagement integriert ist.

Wetteraukreis: Skalierbarkeit im Flächenlandkreis

86 Schulen an 90 Standorten, verteilt auf 400 Gebäude – eine Schul-IT im Flächenlandkreis ist logistisch herausfordernd. „Vor-Ort-Lösungen reichen da nicht, wir mussten alles so aufbauen, dass tausende Geräte zentral aus der Ferne betreut werden können“, sagt Katja Müller-Lind, Fachdienstleitung Schul-IT und Einrichtungen im Wetteraukreis.

Heute sind über 43.000 Schüler:innen und 4.200 Lehrkräfte im System erfasst. Die Umgebung läuft auf einer georedundanten Cloud-Instanz mit acht UCS@school-Servern. Müller-Lind beschreibt das Identitätsmanagement als „Rückgrat der Infrastruktur“ – ergänzt um Single Sign-on, Mobile Device Management und pseudonymisierte Office-Integration. „Damit gehen keine Klarnamen an Microsoft – ein Modell, mit dem auch der Landesdatenschutz einverstanden ist.“

Für Akzeptanz sorgen vier Digitalisierungsbeauftragte, die direkt in Schulen unterstützen. Hinzu kommt ein Ticketsystem, über das Lehrkräfte Fragen unkompliziert melden können. Virtualisierung, tägliche Sicherungen und zentrale Überwachung sichern den Betrieb ab. Zudem werden schulformspezifische Softwarepakete bereitgestellt, die monatlich aktualisiert und jährlich gemeinsam mit den Schulen evaluiert werden. So bleiben auch die pädagogischen Anforderungen im Blick. „Für uns ist entscheidend, dass wir mit unserer Lösung planbare Kosten haben und nicht von steigenden Lizenzgebühren abhängig sind“, betont Müller-Lind. Perspektivisch plant der Kreis die Anbindung des „BILDUNGSLOGIN“, über das das Lizenzmanagement digitaler Verlagsmedien zentral erfolgt, und den Abgleich mit der Landesdatenbank LUSD – weitere Schritte hin zu durchgängiger Automatisierung.

Landesweite Modelle: Brandenburg und Baden-Württemberg

Während Kommunen digitale Eigenständigkeit lokal absichern, zeigen Länderprojekte größere Dimensionen. Brandenburg verbindet Schulen, Verwaltung und Fachverfahren über ein einheitliches Identity-Management. Interoperabilität und Eigenkontrolle sind Leitgedanken – und machen das Land bereits zum Vorbild.

Baden-Württemberg hat im Herbst 2025 seinen Digitalen Arbeitsplatz für Lehrkräfte (DAP) auf openDesk umgestellt. Rund 60.000 Lehrkräfte nutzen die Lösung, die souverän Mail, Kalender und Datenspeicher bereitstellt. „Mit openDesk und ZenDiS gehen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg zu noch mehr digitaler Souveränität und damit mehr Unabhängigkeit“, betont Staatssekretärin Sandra Boser.

Die Beispiele zeigen: Von der kommunalen bis zur landesweiten Ebene ist digitale Souveränität machbar. Nun braucht es klare politische Flankierung.

Perspektiven und politische Forderungen

Univention weist in dem Zusammenhang auf offene Baustellen hin: Einheitliche und offene Standards als Voraussetzung für Ausschreibungen, ein klares Open-Source-First in der Beschaffung und engere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Europäische Projekte wie Gaia-X oder der Sovereign Cloud Stack sollen mittelfristig eine strategische Grundlage bilden.

Auch technologisch entwickelt sich die Landschaft weiter: Innerhalb der Univention-Lösungen sichern Backup- und Replica-Nodes den Betrieb ab, die Debian-Basis sorgt für Stabilität, und mit „Nubus“ steht eine Kubernetes-Variante bereit, die bereits in openDesk eine wichtige Rolle für das Zusammenwirken der Komponenten spielt.

Und der Blick nach vorn ist wichtig: Künstliche Intelligenz könnte helfen, Accountübergriffe frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit im Identitätsmanagement zu erhöhen – selbstverständlich nur in DSGVO-konformer Form.

Offene Strukturen als Zukunftsmodell

Ob in einer norddeutschen Hansestadt, einem hessischen Flächenlandkreis oder auf Landesebene – digitale Souveränität im Bildungswesen ist keine Zukunftsmusik, sondern Realität. Lübeck und Wetteraukreis demonstrieren, wie föderale IT-Strukturen überwunden werden können, während Brandenburg und Baden-Württemberg Maßstäbe auf Landesebene setzen. Univention liefert mit UCS@school zentrale Bausteine für Identitäts- und Zugriffsmanagement und ist Partner bei souveränen Arbeitsplatzlösungen wie openDesk. Getreu dem Prinzip „be open“ setzt das Unternehmen auf offene Standards, Schnittstellen und Open Source.