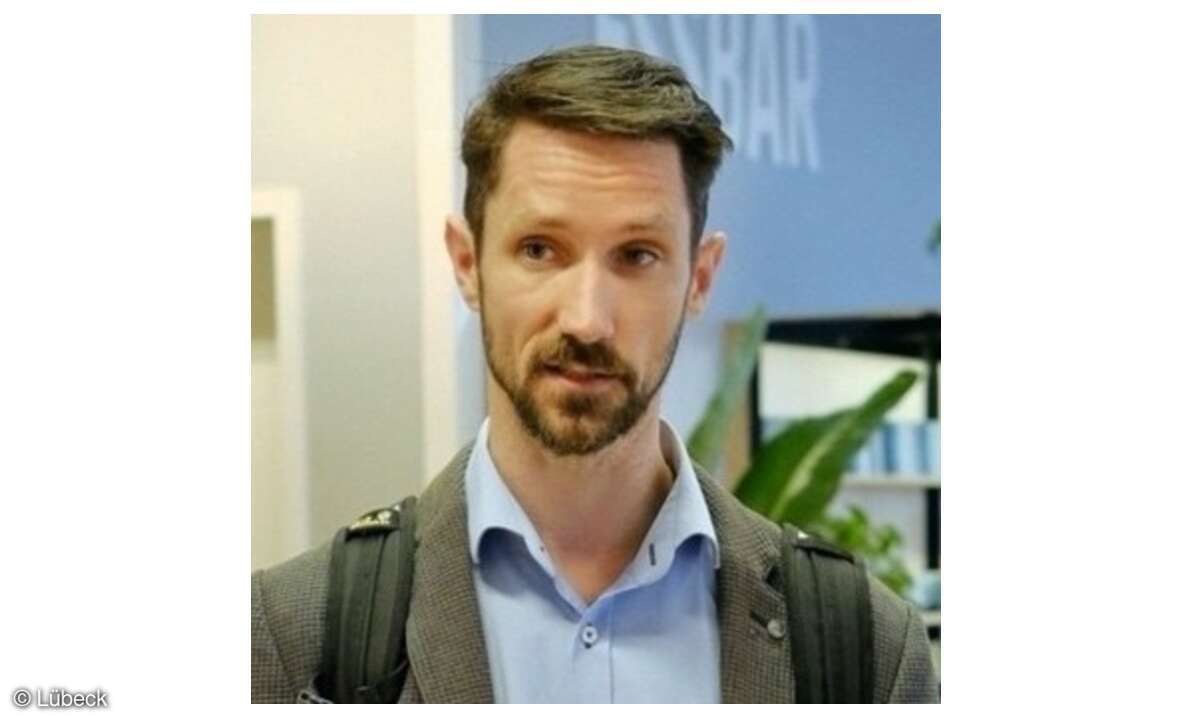

Interview mit dem Sachgebietsleiter Schul-IT der Hansestadt Lübeck

- Open Source: Praxisbeispiele an Schulen

- Interview mit dem Sachgebietsleiter Schul-IT der Hansestadt Lübeck

- Interview mit der Fachdienstleitung Schul-IT und Einrichtungen im Wetteraukreis

- Interview mit dem deutschen Softwareunternehmen Univention

connect professional: Bitte skizzieren Sie eingangs kurz Ihr Projekt mit Univention: Was war der Anlass, welche konkreten Ziele verfolg(t)en Sie, und in welchem Stadium befindet sich die Umsetzung derzeit?

Tobias Stahl: In Lübeck war die IT-Landschaft an den Schulen lange ein Flickenteppich – jede Schule hatte eine eigene Lösung, meist von engagierten Lehrkräften mit IT-Know-how nebenbei betreut. Uns war schnell klar: Damit kommen wir nicht weit. Unser Ziel war eine einheitliche, sichere und zukunftsfähige IT, unabhängig von großen Anbietern. Mit UCS@school haben wir dafür die passende Plattform gefunden. Inzwischen sind 56 Schulen mit mehr als 30.000 Lernenden und 3.000 Lehrkräften zentral daran angebunden.

connect professional: Was waren die ausschlaggebenden Gründe für Ihre Entscheidung zugunsten einer souveränen IT-Infrastruktur mit Open-Source-Lösungen als wichtiger Säule zu etablieren und wie wurde dieser Kurs organisatorisch verankert?)

Stahl: Für uns war entscheidend, die volle Kontrolle über unsere eigene IT zu behalten. Schulen brauchen eine verlässliche Infrastruktur, die nicht von Lizenzmodellen großer Anbieter abhängt. Mit Open-Source-Lösungen haben wir volle Transparenz, können Systeme flexibel anpassen und bleiben langfristig unabhängig. Organisatorisch haben wir das Thema zentral im Schulträger verankert – mit klaren Zuständigkeiten, einem eigenen Support und einer Struktur, die alle Schulen einbindet.

connect professional: Welche spezifischen Herausforderungen mussten Sie bei der Umstellung Ihrer Schul-IT meistern?

Stahl: Organisatorisch war es ein Kraftakt, von vielen Insellösungen auf eine zentrale Struktur umzuschwenken. Schulen mussten ihre gewohnten Abläufe anpassen, und Lehrkräfte gaben Verantwortung ab, die sie jahrelang getragen hatten. Auch technisch war der Aufbau einer stabilen Infrastruktur mit über 12.000 Endgeräten, WLAN in allen Gebäuden und einer funktionierenden Backup-Strategie eine Herausforderung. Politisch brauchte es den Rückhalt aus Verwaltung und Bürgerschaft – ohne den Beschluss und die Finanzierung wäre das Projekt nicht möglich gewesen. Und dann kam Corona, wodurch wir plötzlich in Rekordzeit liefern mussten.

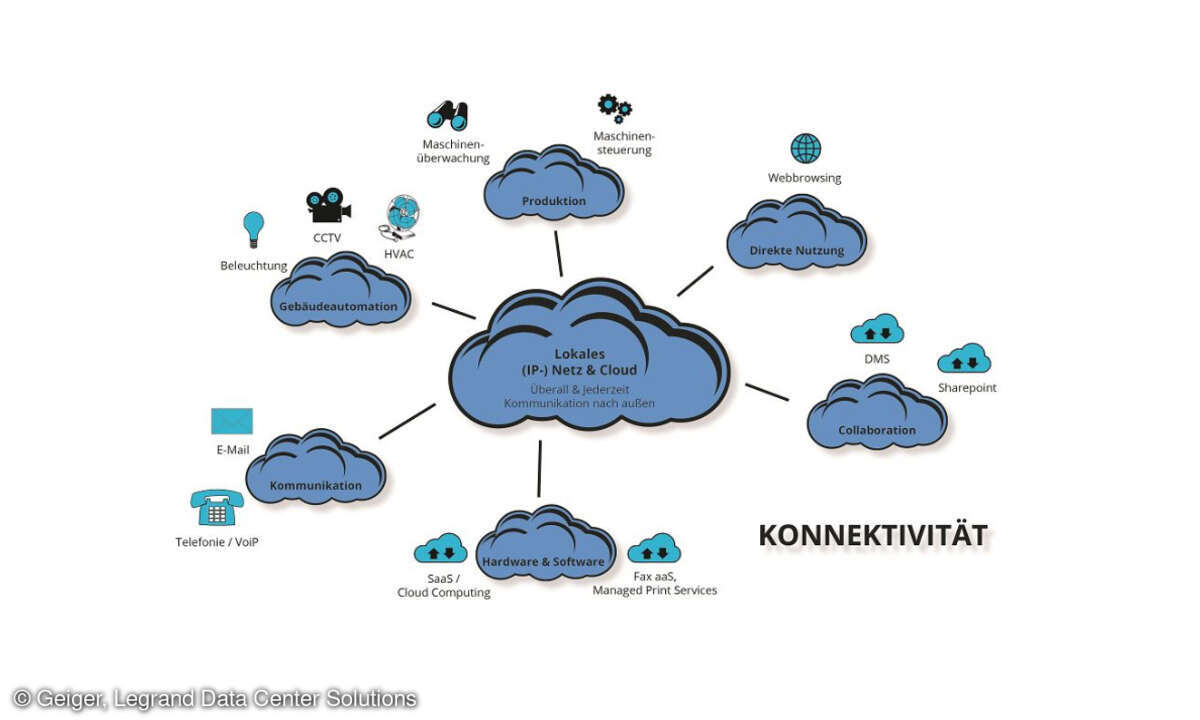

connect professional: Wie treffen Sie die Entscheidung, ob Komponenten lokal (On-Prem), in einer Cloud oder hybrid betrieben werden sollen? Gibt es technische oder politische Leitplanken?

Stahl: Wir schauen immer zuerst auf die Bedürfnisse der Schulen: Was muss zuverlässig vor Ort laufen, und wo macht ein zentraler Betrieb mehr Sinn? Netz- und Authentifizierungs-Dienste betreiben wir bewusst lokal in den Schulen, damit alles stabil bleibt – auch wenn die Verbindung mal hakt. Dienste wie E-Mail, Kollaboration oder Mobile Device Management (MDM) liegen im Rechenzentrum der Stadtwerke Lübeck. Es ist klar: Unsere Daten bleiben unter kommunaler Hoheit, also keine Abhängigkeit von US-amerikanischen Hyperscalern. Damit landen wir automatisch bei einem hybriden Ansatz, aber eben souverän gestaltet.

connect professional: Wie haben Sie die Schulen, Lehrkräfte und Schüler:innen in den Transformationsprozess eingebunden? Gab es anfängliche Widerstände?

Stahl: Wir haben ganz bewusst mit vier Pilotschulen gestartet. Dort konnten wir zeigen, wie die neue Umgebung im Alltag funktioniert, und gemeinsam Erfahrungen sammeln und Stolpersteine für die anderen aus dem Weg räumen. Wichtig war auch, den Schulen eine feste Anlaufstelle bei Problemen zu geben: Über unsere zentrale Support-Plattform haben Lehrkräfte, Lernende und Medienkoordinierende heute Zugriff auf Anleitungen, Bestellformulare und ein Ticketsystem. Das hat geholfen, Vertrauen aufzubauen und Vorbehalte abzubauen.

Anbieter zum Thema

connect professional: Welche Rolle spielen zentrale Dienste wie Identitätsmanagement, MDM und Single Sign-on konkret im Schulalltag und bei Ihnen als Schulträger? Und wie gehen Sie mit zunehmender Komplexität um?

Stahl: Das zentrale Identitätsmanagement ist für uns die Basis – ohne das gäbe es keine einheitliche Benutzerverwaltung für Lehrkräfte und Schüler:innen. Darüber laufen E-Mail, Kollaboration und Dateifreigaben automatisiert, ohne doppelte Pflege. Für die Geräteverwaltung nutzen wir das MDM FileWave, direkt an UCS@school angebunden. Damit steuern wir PCs, iPads und interaktive Tafeln zentral und entlasten die Schulen spürbar. Single Sign-on wird immer wichtiger, gerade wenn externe Systeme wie das Landesportal und digitale Lehrmittel dazukommen. So behalten wir die Kontrolle über Logins und Berechtigungen und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen an Datenschutz und Datensouveränität und erleichtern Benutzenden und Administrierenden gleichermaßen das alltägliche Arbeiten mit den digitalen Tools.

connect professional: Wie gelingt es Ihnen, externe Plattformen (z. B. Lernsoftware, Office-Anwendungen) datenschutzkonform und nahtlos anzubinden?

Stahl: Unser Ansatz ist, externe Systeme direkt an das zentrale Identitätsmanagement anzubinden. Lehrkräfte und Schüler:innen nutzen ihre gewohnten Zugangsdaten – egal, ob fürs Landesportal oder für digitale Ressourcen. So vermeiden wir doppelte Accounts und stellen sicher, dass die Daten bei uns unter Kontrolle bleiben. Datenschutz bleibt dabei das oberste Prinzip: Keine Daten in Hyperscaler-Clouds, sondern Lösungen, die wir souverän betreiben und die pädagogisch sinnvoll sind.

connect professional: Welche Erfahrungen haben Sie mit der Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit Ihrer Lösung gemacht – insbesondere bei größeren Rollouts oder in heterogenen Schulumgebungen?

Stahl: Unsere Struktur ist so ausgelegt, dass sie mitwächst – auch wenn neue Schulen, mehr Geräte oder zusätzliche Dienste dazukommen. Jede Schule hat einen eigenen UCS@school-Server, standardisiert eingerichtet und ergänzt durch ein Backup-Konzept mit separaten Brandabschnitten. Das sorgt nicht nur für Skalierbarkeit, sondern auch für Ausfallsicherheit: Bei einer echten Störung lagen zwischen der ersten Fehlermeldung und der vollständigen Wiederherstellung aus dem Backup gerade einmal drei Stunden.

connect professional: Inwiefern konnten Sie durch Ihre Lösung pädagogische Konzepte besser umsetzen oder digitalen Unterricht vereinfachen?

Stahl: Heute müssen Lehrkräfte und Schüler:innen nicht mehr mit zig verschiedenen Logins hantieren – ein Zugang reicht, um auf alle Schul-IT Dienste und Systeme, die wir als Schulträger verantworten, zuzugreifen. Das macht den Unterricht deutlich einfacher und schafft Zeit für Inhalte. Auch die Geräte lassen sich zentral steuern, egal ob PCs, Tablets oder interaktive Tafeln. Für die Schulen bedeutet das: weniger Technikstress, mehr Raum für Pädagogik.

connect professional: Welche Anforderungen stellen Sie an neue Anwendungen oder Fachverfahren, damit diese sich technisch nahtlos und zukunftssicher in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren lassen?

Stahl: Wir achten darauf, dass neue Anwendungen sich technisch sauber ins zentrale Identitätsmanagement integrieren lassen. Offene Schnittstellen und Standardkonformität sind dafür entscheidend. Die Infrastruktur muss sich flexibel an neue Anforderungen anpassen – ganz gleich, ob es um zusätzliche Schulen, neue Anwendungen oder geänderte Rahmenbedingungen geht.

connect professional: Wie schätzen Sie die langfristige Wirtschaftlichkeit und Unabhängigkeit Ihrer Lösung im Vergleich zu proprietären Alternativen ein – auch mit Blick auf Betrieb, Lizenzkosten und Support?

Stahl: Der große Vorteil ist die Planbarkeit. Wir haben transparente Kosten, keine steigenden Lizenzgebühren und können die Infrastruktur flexibel anpassen, wenn sich Anforderungen ändern. Betrieb und Support liegen in unserer Hand, dadurch bleiben wir unabhängig und zukunftssicher aufgestellt.

connect professional: Welche Learnings würden Sie anderen Schulträgern mitgeben, die ähnliche Projekte starten möchten?

Stahl: Wichtig ist, früh eine klare Entscheidung für eine zentrale Struktur zu treffen und dafür Rückhalt in Politik und Verwaltung zu haben. Hilfreich war für uns, mit Pilotschulen zu starten und die Systeme im Alltag zu testen. Und: Prozesse so weit wie möglich standardisieren, damit Rollouts und Support effizient bleiben.

connect professional: Welche konkreten nächsten Entwicklungsschritte sind bei Ihnen geplant?

Stahl: Wir arbeiten daran, die Benutzerfreundlichkeit und Stabilität weiter zu verbessern. Ein zentrales Ziel ist die Anbindung externer Systeme – vom Schulportal des Landes Schleswig-Holstein bis hin zu digitalen Lehrmitteln. Damit rücken wir Schritt für Schritt näher an eine vollständig integrierte und pädagogisch sinnvolle Nutzung digitaler Lernressourcen.

connect professional: Lübeck hat die Zentralisierung seiner Schul-IT bereits 2016 begonnen. Wie wirkt sich dieser Zeitvorsprung heute im laufenden Betrieb aus?

Stahl: Durch den Zeitvorsprung konnten bereits vor Corona viele Erfahrungen gesammelt werden, die uns bei der schnellen Skalierung ab 2020 sehr geholfen haben. So waren wir fachlich bereits gut aufgestellt, so dass wir den Fokus auf die inneren Prozesse und Personalstellen legen konnten. Ein fachlicher und struktureller Aufbau der Schul-IT zur gleichen Zeit blieb uns so zum Glück erspart.

connect professional: Welche Supportangebote können Sie Lehrkräften und Schüler:innen beim Einsatz der IT vor dem Hintergrund des grassierenden Fachkräftemangels bieten?

Stahl: Wir entlasten die Schulen, indem wir Support zentral bündeln. Wir stellen eine zentrale Plattform mit verständlichen Anleitungen, Formularen und einem Ticketsystem bereit. So bekommen die Schulen verlässliche Unterstützung, ohne dass überall eigene Fachkräfte vor Ort sein müssen. Wir achten bei den Prozessen zudem stets auf möglichst wenig Aufwand auf allen Seiten.

connect professional: Ihr System erlaubt die automatisierte Anbindung externer Plattformen: Wie wurde diese Schnittstellenfähigkeit technisch umgesetzt und wie bewährt sie sich im Alltag?

Stahl: Wir setzen komplett auf offene Standards, um externe Plattformen und Dienste an unser Identitätsmanagement anzubinden. Das zentrale Verzeichnis liefert die Benutzerkonten, und über die Schnittstellen können sich Anwendungen automatisch integrieren. So entfällt die Mehrfachpflege von Daten. Im Jüngsten Beispiel wurde die zentrale Medienentwicklungssoftware Eduneon an das zentrale IDM angebunden um die Medienkoordinierenden und Schulleitungen in den digital gestützten Beschaffungsprozess zu integrieren. Natürlich mit den gleichen Zugangsdaten wie alle anderen Systeme der Schul-IT.