Dreh- und Angelpunkt Infrastrukturmanagement

Die Begriffe Inventory-, Configuration- und IT-Asset-Management werden häufig synonym verwendet, wenn Einblick in die EDV-Infrastruktur gefragt ist. Auch wenn alle diese Disziplinen ihren Beitrag zum Management leisten, so müssen die Ansätze differenziert betrachtet werden. Als Basis haben sie eines gemeinsam: Sie bauen auf der Analyse des Hard- und Software-Bestands auf.

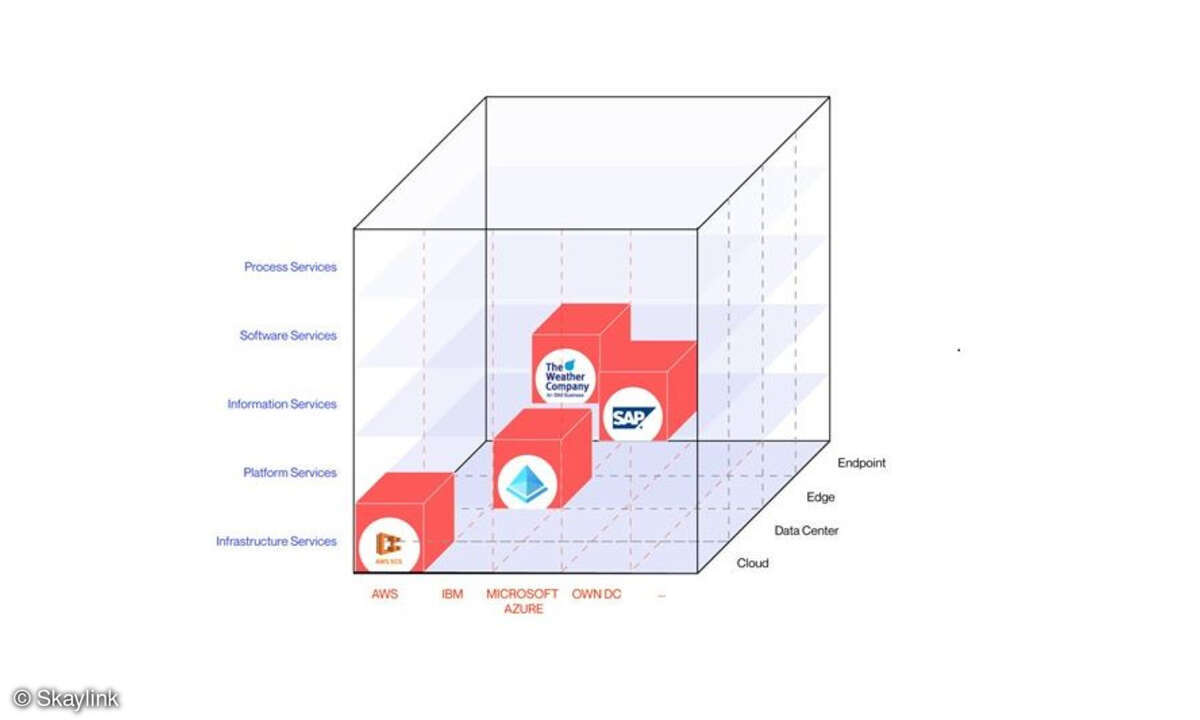

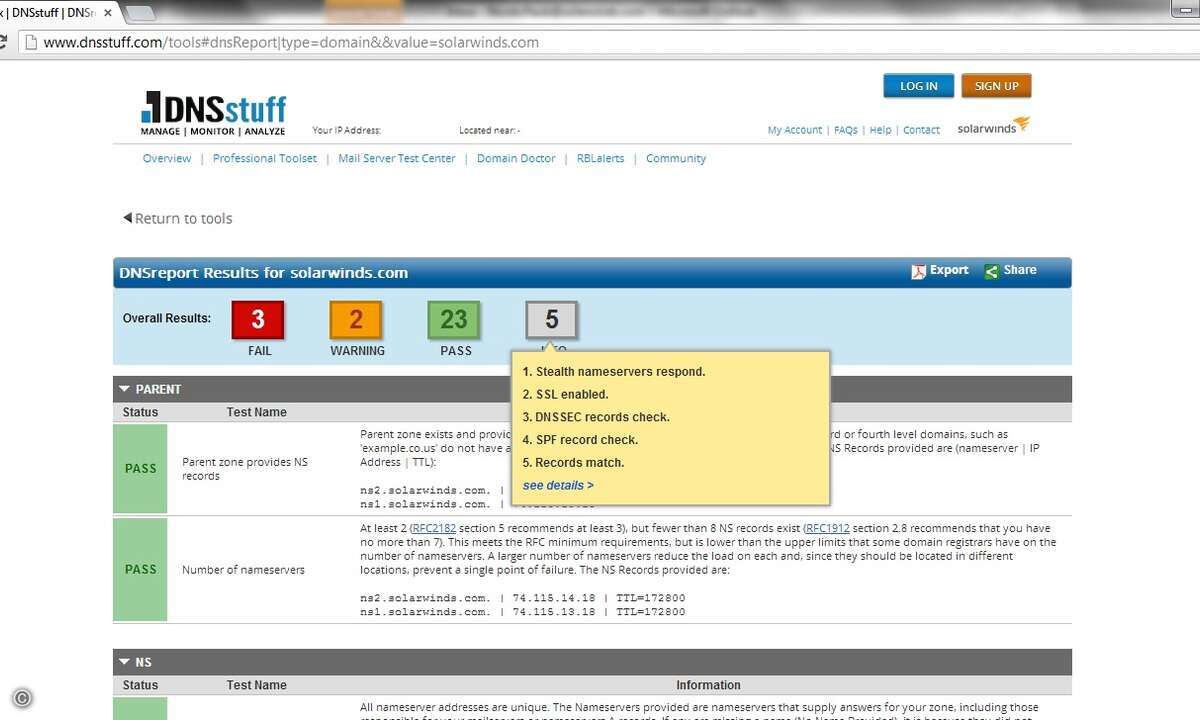

Die IT-Abteilung erhält durch intelligente Autodiscovery-Tools auch Einblick in die tieferen Schichten des Unternehmensnetzes.

Inventory-Management-Tools erfassen den kompletten Bestand an Software und Hardware-Komponenten in einem System oder Netzwerk. Diese Bestandsaufnahme nimmt eine Schlüsselfunktion sowohl im Configuration- als auch im Asset- und Service-Management ein. Zentral in einem Repository gespeicherte Inventurdaten sorgen für den schnellen Überblick und Nutzenoptimierung der IT-Güter und – nicht zuletzt – Prozessoptimierung im Unternehmen.

Das Configuration-Management geht dabei weit über die reine Erfassung der Komponenten hinaus, es befasst sich mit den Beziehungen dieser Komponenten zueinander und sorgt für die Aufrechterhaltung eines gewünschten Zustands im Netzwerk durch untergeordnete Management-Disziplinen wie Software-Verteilung, Imaging, Migration oder Remote-Control.

Asset-Management ist aufbauend auf den Infrastrukturdaten in der Lage, den Business-orientierten Standpunkt der Infrastrukturausstattung einzunehmen. Es inventarisiert die EDV-Ausstattung, ordnet die Komponenten verschiedenen Kostenstellen zu, verfolgt deren Abschreibungsstatus und registriert, wann sie repariert, erweitert, ausgetauscht oder verschrottet werden. Diese Daten gewähren eine Übersicht über Güter und komplexe Prozesse, Kostentransparenz und damit Planungssicherheit. Das Service-Management schließlich baut auf den Infrastrukturdaten zur schnellen Fehlerbehebung auf. Kann der Help-Desks auf einen Datenbestand zurückgreifen, der Auskunft über Hardware- und Software-Austattung und Netzwerkkomponenten gibt, sind Ansatzpunkte zum Incident-Management schnell zur Hand.

Beim Infrastrukturmanagement müssen viele unterschiedliche Daten im Netzwerk erfasst werden. Autodiscovery-Tools erheben dabei im Zuge des Inventory-Management Daten zur Hardware und zum Netzwerk. Finanzdaten wie Anschaffungskosten, aktueller Buchwert, Nutzer in unterschiedlichen Abteilungen, Kostenstellen, Leasing- oder Vertragskonditionen, Kauf- und Installationsdaten oder Garantiezeiten sind für das Lifecycle-Management von Bedeutung. Vertragsdaten zu jedem Asset interessiert darüber hinaus die Serviceorganisation. Hier sind Wartungs- oder Outsourcingverträge, SLAs oder Lizenzvereinbarungen für den Help-Desk gefragt.

Über die reine Erfassung der Daten bei der Anschaffung müssen Unternehmen durch entsprechende Prozesse sicher stellen, dass auch Veränderungen im Laufe des Betriebs aufgenommen werden. Nur so liefern die Daten eine zuverlässige Planungsgrundlage. Autodiscovery-Tools sorgen so für eine fortlaufende Inventur IT-Einrichtung durch automatisierte Prozesse. Auf Knopfdruck liegen Daten vor, die eine manuelle Inventur obsolet machen. Dabei gibt es zwei Einsatzbereiche, zum einen die Inventarisierung von Netzwerkkomponenten und zum anderen von Hardwareausstattung, wie PCs oder Server.

Intelligente Datenerfassung

Inventarisierungs-Tools werden in zentralen Bereichen des Unternehmens-Backbones installiert. Sie sind in der Lage, basierend auf dem im TCP/IP-Management-Protokoll SNMP Informationen über die Komponente, das Layout und die Nutzung auszulesen. Durch eine Broadcast-Nachricht und die Antwort auf diese Übermittlung erkennen die Tools die ersten Netzgeräte und prüfen diese auf ihre SNMP-Fähigkeit. Die ausgelesenen Informationen werden genutzt, um weitere, bisher noch unbekannte Bereiche des Netzwerks zu erkennen. Geräte, die keine Informationen über SNMP bereit stellen, können von intelligenten Discovery-Lösungen, wie Peregrine-Network-Discovery, gefunden und ausgewertet werden.

Da normalerweise nicht alle Komponenten eines Netzes Informationen zu den Ports und den an diesen Ports angeschlossenen Geräten bereitstellen sind zur automatischen Erfassung regelbasierte Mechanismen erforderlich. So erstellt beispielsweise Peregrine-Systems Network-Inventory aus den unterschiedlichsten Informationen eine physikalische Gesamtansicht. Das Ergebnis eines solchen Discovery-Prozesses wird in einer Netzwerkgraphik dargestellt.

Für die Inventarisierung von Rechnern ist SNMP jedoch nicht geeignet, da es keine oder nur unzureichende Informationen über die Ausstattung der Rechner und die installierte Software zu Verfügung stellt. Hier haben sich eine Vielzahl von Standards wie SMBIOS oder DMI entwickelt, die sehr detaillierte Informationen über die Hardware-Ausstattung der Rechner liefern. Weitere Daten werden durch das Betriebssystem bereitgestellt.

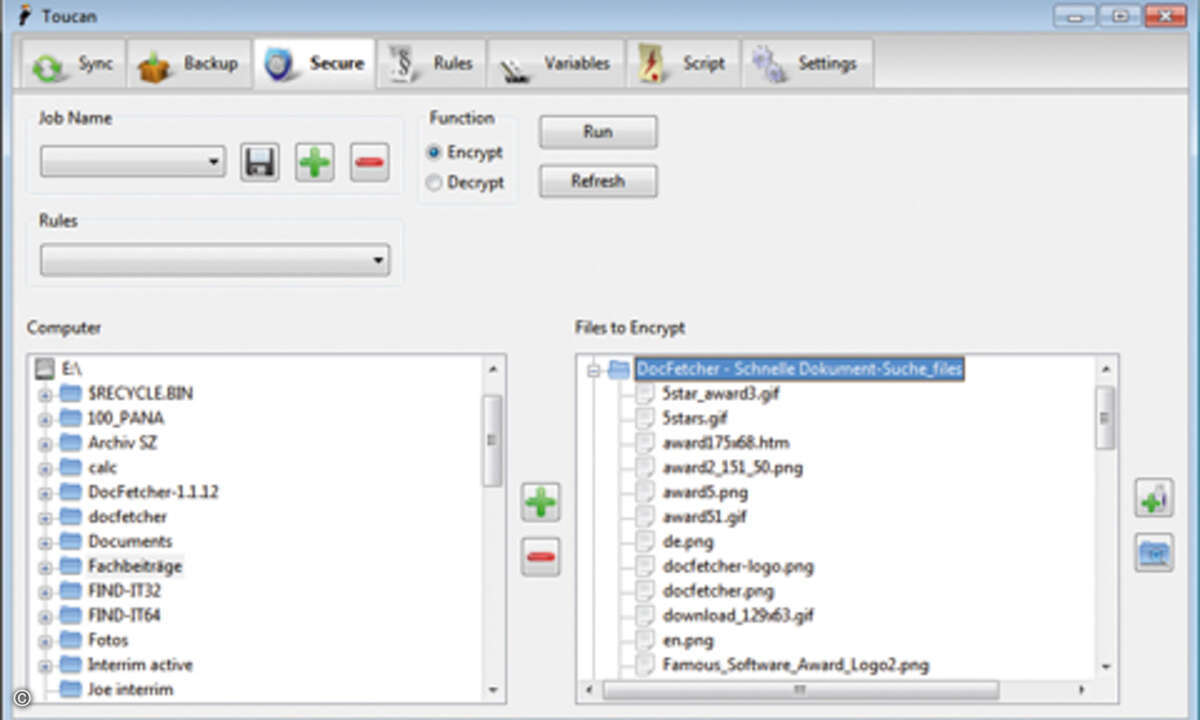

Es gibt jedoch auch Informationen, die aus keiner zentralen Quelle ausgelesen werden können. Dazu zählen Software-Informationen, die bei Windows-basierten Systemen nur unvollständig in der Windows-Registry gespeichert sind oder bei Unix-Betriebssystemen überhaupt nicht erfasst werden. In diesen Fällen kommen Scanner zum Auslesen der auf unterschiedlichen Standards basierenden Informationen zum Einsatz. Sie erkennen die installierte Software, indem sie die tatsächlich auf der Festplatte vorhandenen Dateien lesen und über einen Software-Katalog abgleichen. Manche Scanner müssen selbst erst auf den Zielsystemen installiert werden, bevor sie Ergebnisse liefern können. Andere Tools arbeiten ohne Installation auf dem Zielsystem, was die Implementierung vereinfacht und beschleunigt.

Um dem Gesamtansatz des Asset-Managements bei der Datensammlung gerecht zu werden, müssen neben Hard- und Software auch Informationen beispielsweise über den Benutzer, den Standort oder die Kostenstelle erfasst werden. Die Funktionalität dazu kann über einen Abfragemodus zum Endanwender geregelt sein. Ein einfaches Benutzerinterface befragt den User nach diesen Informationen, um seinen Arbeitsplatzrechner organisatorisch zuordnen zu können.

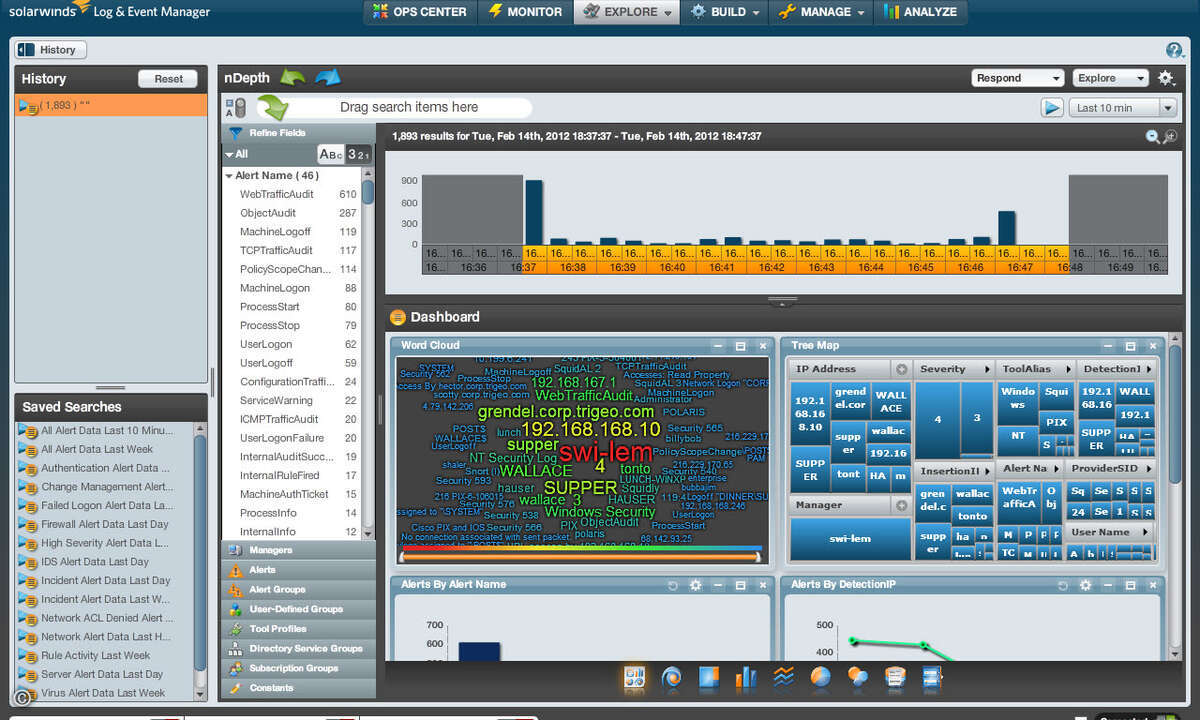

Die IT-Abteilung erhält durch intelligente Autodiscovery-Tools auch Einblick in die tieferen Schichten des Unternehmensnetzwerks. Für Transparenz und schnelle Schadensbehebung sorgen Tools, die auf OSI-Layer-2 greifen. Moderne Hilfswerkzeuge sollen nicht nur rein technisch die Arbeit erleichtern, sondern auch zur Prozessoptimierung und Kostentransparenz beitragen. Im Bereich des Netzwerkmanagements bieten Autodiscovery-Tools, die die OSI-Layer-2 und -3 einbeziehen, bereits heute die Möglichkeit, Tickets automatisch in einem Help-Desk-System zu eröffnen und damit den Administrationsaufwand zu minimieren.

Auf den verschiedenen Ebenen eines Netzwerks stoßen unterschiedliche, auf IP basierende Technologien aufeinander, die verschiedene Dienste ermöglichen und alle über ein gemeinsames Tool erfasst werden sollten. Die Herausforderung bei der Erstellung von Netzwerktopologien besteht darin, dass sich Hersteller bisher nicht auf einen Standard geeinigt haben. Die benötigten Informationen zur automatischen Erfassung werden nicht einheitlich hinterlegt. Hier sind intelligente Systeme gefordert.

Die Abbildung des Netzwerkzustandes zu einem bestimmten Zeitpunkt ist der erste Schritt in einem kontinuierlichen Prozess der Überwachung und Überprüfung. Ein effektiver Autodiscovery-Prozess zeichnet sich durch die Verbindung der OSI-Layer-2 und -3 aus. Autodiscovery-Tools müssen zuerst untersuchen, welche Netzwerkkomponenten im gewünschten und freigegebenen IP-Range zu finden sind. Im ersten Schritt werden die ad hoc verfügbaren Layer-3-Informationen ausgelesen. Hieraus wird die Grobstruktur des logischen Netzes abgeleitet und in dieser Struktur im zweiten Schritt dann die Layer-2-Techniken zur Feinspezifierung der Netztopologie angewandt. Schritt Nummer drei arbeitet dynamische Layer-3-Informationen in diese Netzkarte aus statischen Layer-3-Daten und der Layer-2-Struktur ein. Daraus ergibt sich eine aktuelle Netztopologie.

Info

Kriterien für die Auswahl eines Autodiscovery-Tools

- Bei der Auswahl eines Autodiscovery-Tools sollte darauf geachtet werden, dass das Werkzeug keine Installation auf den zu scannenden Clients erfordert. Nur so wird der Aufwand des Roll-Outs minimiert und manuelle Eingriffe von Endbenutzerseite ausgeschlossen.

- Alle im Unternehmen vorhandene Hardware und Betriebssysteme müssen unterstützt werden.

- Integrierte Analyse- und Reportingfunktionalität: Zur Unterstützung von anstehenden Entscheidungen sind insbesondere Daten auf aggregierter Basis nötig (Beispiel: In wie weit ist die vorhandene Hardware für einen Windows-XP-Roll-Out geeignet?).

- Es sollte die Möglichkeit bestehen, im Zuge der Datenqualität erkannte Daten manuell zu aktualisieren.

- Die Nahtlose Integration in bestehende Help-Desk- und System-Management-Umgebungen sollte gewährleistet sein.

Eine effektive und effiziente Autodiscovery beinhaltet die herstellerunabhängige Layer-2- und -3-Darstellung und verbindet die hieraus gewonnenen Informationen mit Systemabläufen und Geschäftsprozessen. Die Verbindung von NSM-Tools und Geschäftsprozess ermöglicht eine zeitnahe Ursachenforschung und Problemlösung und berücksichtigt gleichzeitig den Kostenfaktor. Die Netzwerkinfrastruktur muss in einem vernünftigen Maß von Autodiscovery-Tools in frei definierbaren Zyklen regelmäßig untersucht und überprüft werden (Re-Discovery und Polling), um den Status neuer oder in der Zwischenzeit entfernter Komponenten zu entdecken und die Netzwerktopologie aktuell zu halten. Werden die Ergebnisse in einer relationalen Datenbank mit Schnittstellenmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, können die festgestellten Events auch in Drittsystemen wie Service- und Asset-Management-Tools verarbeitet werden. Die Peregrine-Systems-Lösung kombiniert beispielsweise Autodiscovery-Tools, die automatisch Tickets im Service-Center erstellen und damit aufzeigen, was welchen Schaden verursacht. Der Vorteil gegenüber Insellösungen wie HP-Openview oder Tivoli ist, dass die aufwändige Integration mit dem User-Helpdesk oder mit den Konfigurations- und Inventar-Systemen und der IT-Verwaltung wegfallen.

Fazit

Eine der vielen Funktionen von Infrastruktur-Management ist es, einen schnellen Überblick über die vorhandene Hard- und Software sicherzustellen. Neben der reinen EDV-Komponente wird mit Software-Anwendungen zur Inventarisierung auch wirtschaftlichen Anforderungen im Unternehmen Rechung getragen. Kosteneinsparungen von bis zu 30 Prozent kann ein Unternehmen laut Gartner durch richtiges Management aller vorhandenen Infrastrukturgüter erzielen. Margot Weigl, Manager Marketing Central Europe, Peregrine Systems