Erst Analysieren, dann integrieren

Erst Analysieren, dann integrieren. Die Planung von EAI-Projekten systematisiert ein Verfahren, das der IT-Dienstleister Lynx Consulting und das Fraunhofer Anwendungszentrum für Logistikorientierte Betriebswirtschaft entwickelt haben. Im Fokus steht der Nutzen möglicher Integrationsmaßnahmen.

Erst Analysieren, dann integrieren

Der Blick auf das Thema Anwendungsintegration hat sich verändert. Wurde in der Vergangenheit vornehmlich eine technische Aufgabe darin gesehen, so geht es heute um wesentlich mehr. Denn nur wenn Daten-, Applikations-, Prozess- und Mitarbeiter-Ebene verzahnt sind, lassen sich effiziente und aufeinander abgestimmte Prozesse über die Grenzen von Funktionsbereichen, Abteilungen und Unternehmen hinweg verwirklichen. Managementkonzepte wie Realtime Enterprise oder agiles Unternehmen erfordern Anwendungen, die zum einen Geschäftspartner, Lieferanten und Kunden einbinden und zum anderen ein ständiges Optimieren inner- und überbetrieblicher Abläufe erleichtern.

Auf dem Weg zur Integration ihrer Anwendungen (Enterprise Application Integration, EAI) müssen die Unternehmen drei Punkte beachten. Erstens ist eine ganzheitliche Betrachtung von Prozessen und Technologien erforderlich. Nur so ist es möglich, die zur Unterstützung heutiger und zukünftiger Geschäftsmodelle notwendige Offenheit der IT zu erzielen. Zweitens verlangt der Bedarf nach Kollaboration, über Unternehmensgrenzen hinweg stimmige Prozesse zu realisieren, die jeden Mitspieler in der Prozesskette technisch und organisatorisch einbeziehen. Drittens darf dabei die Integration nicht der Eigendynamik von Großprojekten unterliegen, deren Ergebnisse sich erst in fernerer Zukunft einstellen sollen. Ratsam sind stattdessen Maßnahmen, die rasche Erfolge versprechen.

Empfehlenswert ist deshalb eine strategische und systematische Herangehensweise, durch die das unternehmensspezifische Potenzial analysiert wird, das man durch die inner- und zwischenbetriebliche Integration von Anwendungssystemen für erreichbar hält. Aus diesem Grund hat das Bielefelder Beratungshaus Lynx in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Anwendungszentrum für Logistikorientierte Betriebswirtschaft, Paderborn, den EAI-Checkup entwickelt. In diesem Vorgehensmodell sind die Sichten auf Strategie, Technologie, Organisation und Prozesse eines Unternehmens miteinander verbunden. Zugleich wird das Integrationspotenzial im Soll-Ist-Vergleich aufgezeigt und nach den Dimensionen Geschwindigkeit, Qualität, Flexibilität, Kosten und Sicherheit bewertet.

Es gilt, die Optimierungsmöglichkeiten der IT-Infrastruktur aktuell vorhandener und zukünftig erwünschter Anwendungen zu analysieren. Die Analyse sollte den qualitativen Nutzen ermitteln, auf die wichtigsten Kostenfaktoren Bezug nehmen und binnen zwei Wochen abgeschlossen werden.

ANALYSE DER PROZESSE

Am Anfang steht die Erhebung des Ist-Zustandes und die Festlegung eines Soll-Zustandes der Integration in dem betreffenden Unternehmen. Dabei erlaubt bereits die Datenerhebung, die sich an einer Referenzprozesslandkarte orientiert, Schwerpunkte einer Potenzialanalyse zu identifizieren. Die Analyse erfolgt sodann auf einer strategischen, einer technologischen, einer organisatorischen sowie einer prozessorientierten Ebene. Über die Aufnahme von Daten aus der Strategieebene lassen sich Informationen darüber ermitteln, mit welchen Produkten das Unternehmen in welchen Märkten präsent ist, welche Kriterien über die Lieferantenauswahl entscheiden, und über welche Vertriebswege die Kunden angesprochen werden. Will das Unternehmen künftig in unterschiedlichen Märkten global aufgestellt sein, sind in der Regel deutlich mehr Systeme weltweit abzugleichen und deren Daten zu aggregieren (etwa zum Jahresabschluss), als dies bislang in einem Kernmarkt der Fall ist.

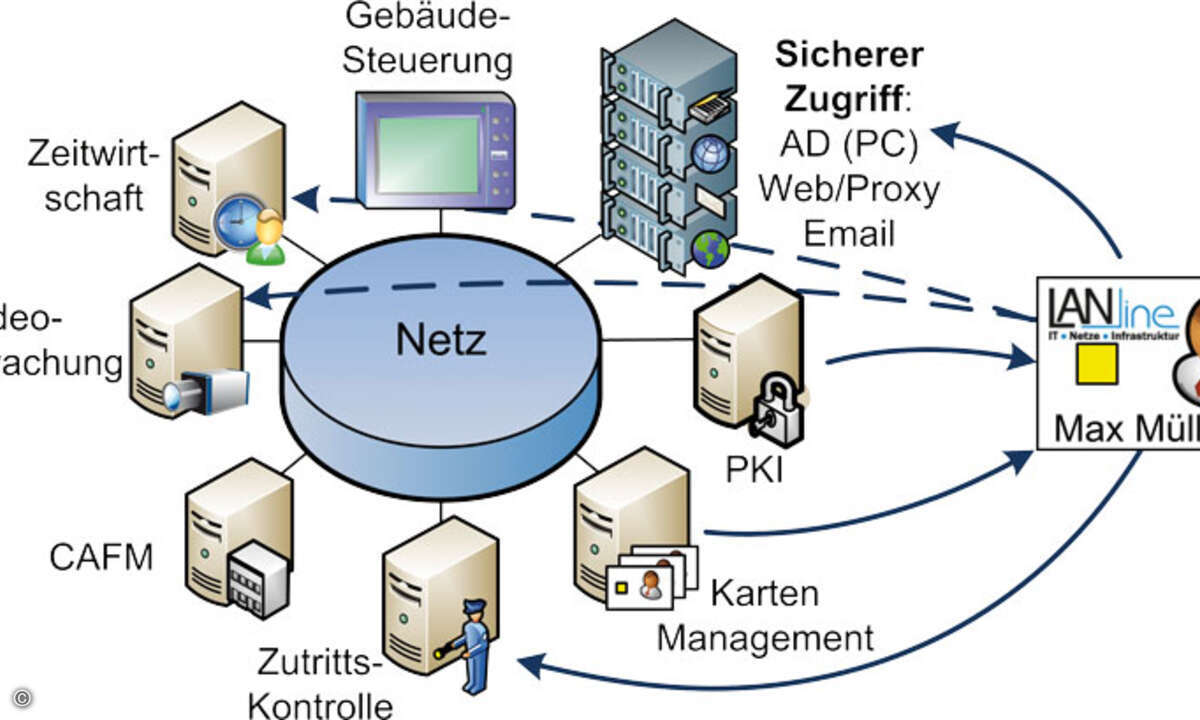

Das Gegenstück zur strategischen Ebene bildet die technologische, die den Überblick über die IT-Infrastruktur liefert. Entscheidend ist hier eine Übersicht über die Anwendungssysteme einschließlich der Kontexte und Vernetzungen. Ferner sollten hier die aktuell oder demnächst genutzten Datenaustauschstandards und Anwendungsschnittstellen aufgelistet werden, um zu bestimmen, ob im Integrationsprojekt eine Anwendungsmodifikation nötig ist.

Die Aufnahme organisatorischer Daten ist zum Teil mit der Erhebung von Daten aus der Strategieebene verbunden und von dieser nicht immer zu trennen. Denn vorrangige Fragestellungen (beispielsweise mit welchen Partnern zusammengearbeitet wird) stehen im engen Kontext der Unternehmensstrategie. Durch Überlagerung dieses organisatorischen Bildes mit der IT-Infrastruktur lassen sich zugleich die Art und der Ort der Verwendung unterschiedlicher Anwendungssysteme aufzeigen.

Wichtig bei der Datenerhebung ist eine Orientierung an den betrieblichen Abläufen. Diese müssen in Form von Prozessschritten analysiert werden. Das beginnt mit der Identifizierung der Prozesse, denen der größte Stellenwert in der Wertschöpfung und damit das größtmöglichste Integrationspotenzial zukommt. Zur Einordnung der Relevanz einzelner Prozesse im Unternehmen lassen sich diese in Kern- und Support- sowie Führungsprozesse klassifizieren. In der Folge lassen sich dann fast alle Daten, insbesondere die aus den organisatorischen und strategischen Ebenen, bestimmten Ereignissen in der inner- und überbetrieblichen Wertschöpfungskette zuordnen. Durch eine Datenerhebung in Form einer Analyse einzelner Prozesse und die Darstellung durch Kontextdiagramme kann ermittelt werden, welche Informationssysteme involviert sind, wo manuelle Ausführungen und Medienbrüche auftreten, und was bereits mit Hilfe der IT automatisiert ist. Darüber hinaus lässt sich aufzeigen, welche Informationen zur Durchführung einzelner Aktivitäten im Rahmen des Gesamtprozesses erforderlich sind und ob auf diese Informationen bereits automatisiert zugegriffen werden kann.

PLANUNG DER INTEGRATION

Nach Abschluss der Datenerhebung, die den Ist- und den Soll-Zustand in Bezug auf eine integrierte IT-Infrastruktur mit allen Implikationen für die Geschäftsprozesse umfasst, wird aus den gesammelten Informationen das eigentliche Integrationspotenzial ermittelt. Eine Unterscheidung in unterschiedliche Bereiche und Dimensionen erhöht die Verständlichkeit und Transparenz. Deshalb werden getrennte Sichten für die Bereiche Absatz, Leistungserstellung und Beschaffung eingerichtet. Mit den Kriterien Kosten und Geschwindigkeit werden die aufzuwendenden finanziellen und zeitlichen Ressourcen beschrieben, die in die Durchführung eines Prozesses direkt oder indirekt einfließen sollten. Das Kriterium Qualität gibt Hinweise darauf, wie eine Integration der Anwendungssysteme die Gesamtqualität des Prozesses beeinflusst. Unter dem Kriterium Sicherheit wird die Zuverlässigkeit und Störungsanfälligkeit subsumiert. Das Kriterium Flexibilität schließlich geht darauf ein, wie gut ein Prozess an sich ändernde Rahmenbedingungen angepasst werden kann.

Nach erfolgreicher Datenanalyse und der damit verbundenen Ermittlung des Integrationspotentials liegt alles bereit, um konkrete EAI-Maßnahmen abzuleiten. Nicht immer muss es der große Wurf sein. Auch die Einführung eines Extranet-Portals zur besseren Anbindung kleiner Lieferanten, die Schaffung standardisierter Schnittstellen durch Integration von Anwendungen über eine Middleware oder die medienbruchfreie Übertragung von Dokumenten mit einem Fax-Gateway können nicht unbeträchtlichen Nutzen stiften. Auf dieser Grundlage ist es dann möglich, eine komplette Umsetzungsstrategie zur Integration der gesamten IT-Landschaft und damit einen Masterplan zu entwickeln. Dabei sollten solche Projekte favorisiert werden, die den größten wirtschaftlichen Erfolg versprechen. JÖRG BLOM ist EAI-Koordinator bei dem Bielefelder IT-Dienstleister Lynx Consulting.