IT-Abteilung als Service-Lieferant

IT-Abteilung als Service-Lieferant. Die Automatisierung von Prozessen für die Bereitstellung von Services bildet die Voraussetzung für rationale Sourcing-Entscheidungen.

IT-Abteilung als Service-Lieferant

Die effiziente Abbildung der Geschäftsprozesse in weitgehend automatisierten und konfektionierten Dienstleistungsmodulen ist die Aufgabe der Unternehmens-IT. Die inner- oder außerbetrieblichen Abnehmer solcher Module, sprich die Fachabteilungen in den Firmen, wollen mit diesen Funktionspaketen einen möglichst hohen Wertbeitrag für das Gesamtunternehmen erzielen. Ob dieser Wertbeitrag durch einen externen oder einen internen Dienstleister erbracht wird, ist letztlich gleichgültig. Wichtig ist, dass eine klare Lieferanten-Abnehmer-Struktur vorhanden ist und wichtig ist weiterhin, dass die Leistung funktionsgerecht und zeitnah erbracht wird und dass das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.

Die zuletzt genannten Rahmenbedingungen können aber nur erfüllt werden, wenn ein solches Funktionspaket durch eine konsequente Prozess-Orientierung quasi industriell hergestellt wird. Während dies für externe IT-Dienstleister einen elementaren Bestandteil des Kerngeschäfts darstellt, gewinnen interne IT-Dienstleister dadurch eine leistungsfähigere IT, die das Unternehmenskerngeschäft unterstützt und ihre Vorteile vor allem bei Fusionen und Umstrukturierungen zeigt.

Nur bekannte Prozesse lassen sich automatisieren

Die Gestaltung von weitgehend automatisierten Dienstleistungsmodulen ? Beispiele wären ein E-Mail- oder ein Dateiablage-Service ? erfordert zunächst einmal sehr viel Zeit und Handarbeit, sprich Projektarbeit. Bevor überhaupt an eine Automatisierung gedacht werden kann, muss klar sein, wie in dem Unternehmen derzeit ein bestimmter Service mit welchen Prozessen und mit welchem Aufwand erbracht wird und welche Verfahren und Applikationen dabei welche Infrastruktur benötigen.

Nach dieser Bestandaufnahme kann der Service auf der Basis eingeführter Standards wie etwa ISO, BS oder ITIL, in denen die prozessualen Komponenten abgebildet werden, konzipiert werden. Für einen Service »Dateiablage in einem Windows-System« beispielsweise könnte ein Unternehmen die Beantragung der Dateiablage über ein Webportal, eine weitgehende Standardisierung nach ISO, ITIL oder BS, Mandantenfähigkeit und eine Verfügbarkeit von 89 Prozent fordern. Darüber hinaus ist die Revisions- und Rechtssicherheit der Services heute besonders wichtig. Solche Anforderungen können durch ein Vier-Augen-Prinzip bei der Beantragung, die Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit aller Genehmigungsschritte und durch die revisionssichere Protokollierung aller Änderungen erfüllt werden.

Um die zu einem Service gehörenden Prozesse automatisieren zu können, muss man sie kennen. Dafür ist es unter anderem förderlich, die kaufmännischen und technischen Komponenten eines Genehmigungsprozesses zu trennen. Angewandt auf den Datei-Ablage-Service bestünde die Semantik (»Meta-Daten«) der kaufmännischen Ebene beispielsweise aus Kostenstellen, Verantwortlichen und Stellvertretern, die der technischen Ebene aus Datei-Servern, Domänen und der Größe beziehungsweise den Kosten des Service.

ITIL allein reicht nicht aus

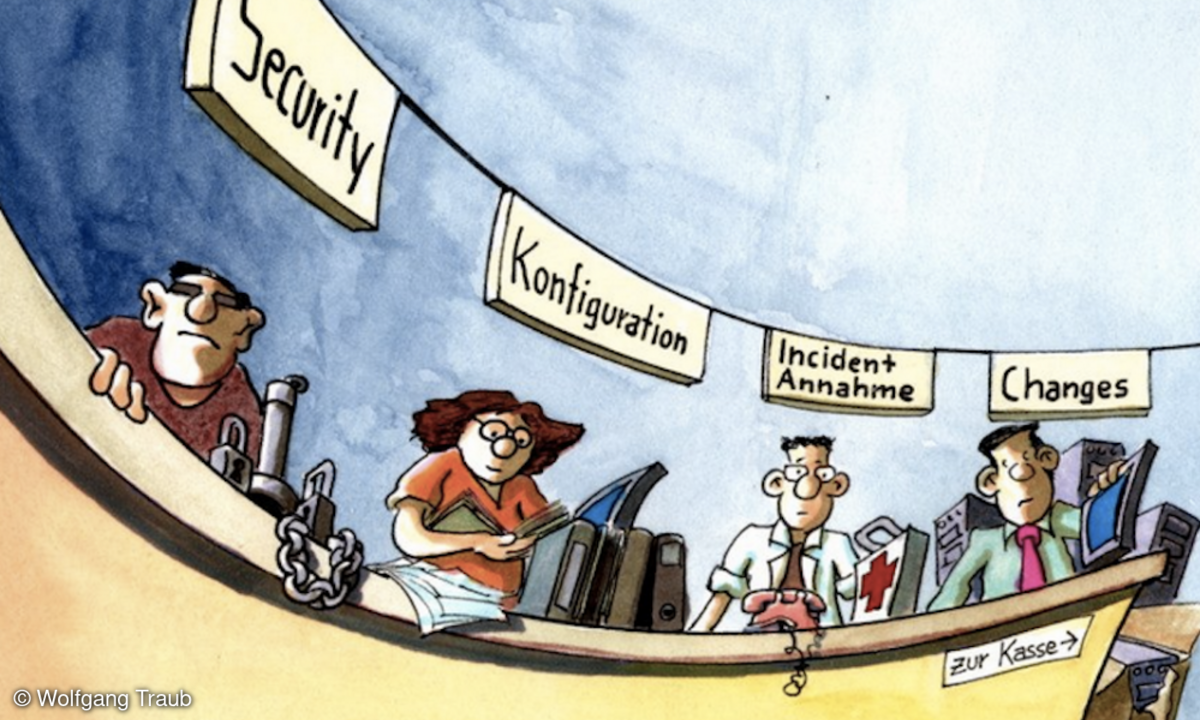

Die oben schon angesprochene IT Infrastructure Library (ITIL) ist mittlerweile die wohl am weitesten verbreitete Methode zum Aufbau einer möglichst weitgehend automatisierten Service-Struktur. Der jeweilige Mitarbeiter in der Fachabteilung ist dabei der »Kunde«, die IT-Abteilung der »Lieferant« eines Service. Wie oben schon angedeutet, spielt es in diesem Konzept keine Rolle, ob die entsprechende Dienstleistung von außerhalb oder von innerhalb des Unternehmens erbracht wird. Die »Sourcing-Struktur« bleibt in beiden Fällen dieselbe.

Mit ITIL lässt sich nun zum Beispiel genau festlegen, in welcher Qualität und zu welchem Preis ein IT-Service bereitgestellt werden kann. Durch die Automatisierung der Prozesse, die für einen Mitarbeiter während seiner Unternehmenszugehörigkeit anfallen (zum Beispiel Einrichtung, Änderung oder Entzug von Systemzugängen) lassen sich große Einsparungen erzielen. Die ITIL-Prinzipien allein bringen allerdings nur einen bedingten Erfolg. Dazu kommen muss eine Software, die durch die Unterstützung der Betriebsprozesse das Rationalisierungspotenzial der Automatisierung ausschöpft.

Ausgereifte Systeme halten sich an ein einfaches Prinzip: Statt einer individuellen Gewährung von Zugriffsrechten wird eine Erlaubnis »rollenbasiert« gestaltet. Der jeweilige Rollenträger bekommt dann automatisch die für seine Arbeit notwendigen Berechtigungen in den verschiedenen Zielsystemen. Ein solches automatisiertes Rollenkonzept hat nicht zuletzt den Vorteil, dass entsprechende Zuordnungen auch vom nicht-technischen Personal, etwa vom Gruppenleiter des Mitarbeiters, durchgeführt werden können, beispielsweise über ein Webportal. Die technische Berechtigungsvergabe erfolgt dann entsprechend der für die Rolle festgelegten Regeln automatisch im Hintergrund, ohne dass das IT-Personal dabei eingreifen muss.

Alle Rollen können im weiteren Verlauf zentral verwaltet werden. Diese Automatisierung lässt sich konsequent für jede weitere Änderung nutzen, bis hin zum sofortigen Entzug aller Rechte. Neben der Zeit- und Kostenersparnis und dem Produktivitätsgewinn bereitet eine Automatisierung auch den Weg für die oben schon angesprochene Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und für mehr Sicherheit ganz allgemein: Alle Aktionen werden revisionssicher dokumentiert und können über Reports wieder ausgegeben werden.

Besonders kostengünstig arbeitet ein solches System einer automatisierten Service-Bereitstellung, wenn alle Aktionen im System direkt von den Anwendern eingegeben und von den kaufmännisch Verantwortlichen entschieden werden. Ein entsprechender Antrag, der über das Webportal gestellt worden ist, kann dann vom System automatisch mit einem Kostenvoranschlag belegt werden.

Wenn der Antrag durch den Wirtschaftsplan abgedeckt ist, wird der Vorgesetzte den Antrag über das Portal genehmigen. Dadurch wird die automatische Umsetzung angestoßen. Sobald die Dateiablage im Zielsystem bereit liegt, wird dies an alle Systeme gemeldet, so dass auf diesem Weg auch der Antragsteller unmittelbar informiert wird.

Entscheidungsgrundlage Rentabilitätsrechnung

Die Industrialisierung von IT-Services bildet die Voraussetzung dafür, dass aus dem Regelbetrieb heraus alle etwaig notwendigen Korrekturen und Anpassungen selbst vorgenommen werden können. Neue Services und Anforderungen werden ständig neu entwickelt beziehungsweise weiterentwickelt. Aufgrund der Transparenz der Abläufe lässt sich auch relativ leicht eine Rentabilitätsrechnung erstellen. Diese hilft nicht nur bei zukünftigen Planungen, sondern dokumentiert auch die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verfahrens und deckt neue Effizienzpotenziale auf. Nicht zuletzt liefert eine solche Rentabilitätsrechnung auch eine verlässliche Entscheidungsgrundlage dafür, ob man solche Services von der eigenen IT-Abteilung warten und verwalten lässt oder an einen externen Dienstleister vergibt.

Wenn service-orientierte Umgebungen in drei bis fünf Jahren von virtuellen Umgebungen abgelöst werden, deren Architektur schnell und dynamisch geändert werden kann, wie das einige Marktforscher voraussagen, dann lassen sich die oben beschriebenen automatisierten Service-Module mit Hilfe von Grid-Techniken und semantischen Webservices noch weiter modularisieren. Die Services bilden dann ein effizient zusammengesetztes Konglomerat von IT-Lego-Bausteinen.

Max Peter ist Vorsitzender des Vorstands der econet AG in München