Kategorie 7 - nein danke

Mit Kabeln der Kategorie 7 (und 8) ist eigentlich niemandem gedient – außer den Herstellern, die damit das große Geschäft wittern. Selbst bei einem Planungsziel von zehn Jahren spricht nur wenig dafür, Investitionen in Kategorie 7/Klasse F oder gar 8/Klasse G bereits jetzt in Erwägung zu ziehen.

Kategorie 7 und 8 zielen am Markt vorbei. Die Hersteller von Verkabelungssystemen kümmert das wenig. Ihnen geht es ums Geschäft.

Hersteller von Kupferverkabelungssystemen tun sich auf dem Markt schwer. Ihr anvisiertes Einsatzfeld: die Verkabelung der Endgeräte. Hier lockt mit weitläufigen Kabelstrecken theoretisch für sie das meiste Geld, nachdem sich in Primär- und Sekundärbereich längst die Glasfaserverkabelung ohne EMV (Elektro-Magnetische Verträglichkeit)-Probleme etabliert hat. Wäre da nicht das Problem, dass für ihre höherwertigen Offerten wie Kategorie 7/Klasse F (600 MHz) und erst recht Kategorie 8/Klasse G (1000 bis 1200 MHz) speziell für die Übertragung von Fernsehen im Soho-Bereich kaum Bedarf besteht.

Selbst für die Klasse E (250 MHz) besteht nur dann Bedarf, wenn das Unternehmen neu verkabeln muss, um über eine Planungszeit von länger als zehn Jahre auf der sicheren Investitionsseite zu sein. Das hält die Hersteller von Kupferverkabelungssystemen aber nicht davon ab, ihre höherwertigeren Produkte immer wieder anzupreisen, um überhaupt im Geschäft zu bleiben.

Unternehmen mit in der Regel einer Kategorie-5/Klasse-D-Verkabelung (100 MHz) müssen sich dadurch nicht irritieren lassen und übereilt eine Neuverkabelung ansetzen. Ihr System ist mit dezidierten 100-MBit/s-Endgeräteanschlüssen, die zudem heute meist weit von einer kritischen Auslastung entfernt sind, längst nicht ausgereizt. Denn sie werden, sobald sich der Bandbreitenbedarf an ihren Endgeräteanschlüssen dem kritischen Maß nähert, problemlos auf 1-Gigabit-Ethernet und damit auf eine um den Faktor 10 weitere Bandbreite wechseln können. Denn 1-Gigabit-Ethernet gemäß dem IEEE (Institute of Electrical and Electronical Engineers)-Standard kommt mit lediglich 62,5 MHz aus.

Auch der Blick auf die möglichen Anwendungen, denen die Verkabelungen letztlich dient, macht deutlich, dass für Unternehmen mit Kategorie-5/Klasse-D-Verkabelung kaum Handlungsbedarf besteht, wie Rolf-Dieter Köhler, Senior-Consultant bei 3Com verdeutlicht. »Sprache im Zug von Voice-over-IP (VoIP) verbraucht unkomprimiert einschließlich der Header-Informationen lediglich 82 KBit/s. Kommen Komprimierungsverfahren wie die ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication)-Codecs G.711 und G.729 zum Einsatz, lässt sich der Bandbreitenbedarf der IP-Telefonie sogar auf etwa 28 KBit/s (8 KBit/s plus IP-Header) reduzieren, ohne dafür intolerable Einbußen bei der Sprachausgabe hinnehmen zu müssen.« Selbst mit hochauflösenden Videotransfers seien die 1-Gigabit/s-Endgeräte-Anschlüsse weit von einer kritischen Auslastung entfernt, so der 3Com-Berater. »Kodierungsverfahren wie MPEG (Motion-Picture-Expert-Group) 4, ergänzt um Audioerweiterungen wie aacPlus, helfen, ihren Bandbreitenhunger mit maximal 4 MBit/s zu stillen, ohne dass es zu störenden Einbußen bei der Bild-/Ton-Ausgabe kommt.« Neue Versuche, die Komprimierung zu erhöhen, zielten sogar auf die Übertragung hochauflösender Video-Bilder mit weniger als 1MBit/s ab. Selbst dort, wo künftig ausnahmsweise Fernsehbilder in Studioqualität absehbar sein sollten, besteht also kein Grund zu einer voreiligen Neuverkabelung der Endgeräte. Selbst unkomprimierte Fernsehbilder in Studioqualität, wie sie TV-Sender über ihr Produktionsnetz übertragen, kommen mit maximal 340 MBit/s blendend aus.

Doch wie sollte die Strategie aussehen, wenn neu verkabelt werden muss, also der Planungszeitraum zur Absicherung sämtlicher Investitionen in die Endgeräteverkabelung mindestens auf zehn Jahre ausgelegt werden sollte? Immerhin ist die Verkabelung mit allen Eingriffen, die damit verbunden sind, Teil des Gebäudes und damit eines langfristigen Investitionsguts. In dieser Situation lohnt es sich, weil neue, bandbreitenfordernde Anwendungen auf diesen langen Planungszeitraum kaum absehbar sind, auf Nummer Sicher zu gehen.

Info

Integrierte Stromversorgung mit Nachwehen

Zwar räumt der IEEE-802.2af-Standard eine Stromversorgung der VoIP-Endgeräte über nicht genutzte Adernpaare ein. Teils heftige Nachwehen bleiben dennoch, wie Berater Mathias Hein aus der Praxis weiß. Das beginne mit der Gefahr der Übersprechung durch das parallel eingesetzte ISDN, wodurch Datensignale verfälscht werden könnten. Er verweist daneben auf das Problem, den zentral erzeugten 48-Volt-Strom bis an die VoIP-Endgeräte durchzureichen. »Viele aktive Komponenten sind dazu bisher nicht in der Lage. Zudem unterstützten darin bislang nur wenige Chipsätze die Stromversorgung über alle Adernpaare für einen 1-GBit/s-Datentransfer.» Von der Methode, das Problem der zentralen Stromversorgung durch den Einsatz vieler redundanter Netzteile zu umgehen, hält der Berater wenig. »Um die notwendige Stromspannung von 48 Volt zu erreichen, muss auch das zweite Netzteil herhalten. Damit fehlt die Redundanz bei Stromausfall.« Zwar eröffneten einige Hersteller von Kupferverkabelungssystemen Patch-Felder mit integrierter Stromversorgung, die für die aktiven Komponenten in die Bresche springen. Dieser Schritt sei aber mit der teuren Neuanschaffung solcher Komponenten verbunden, die dann 48 Volt bei 13 Watt lieferten. Darüber hinaus sieht Hein eine weitere dunkle Wolke über Unternehmen mit integrierter Stromversorgung für ihre VoIP-Endgeräte aufziehen: »Sollte sich das Standardisierungsgremium auf 26 statt bisher üblich 13 Watt einigen, werden die Unternehmen, die bereits in diese Richtung gestartet sind, große Teile ihres aktiven Verkabelungssystems austauschen müssen.« Switch-Systeme, Trafos auf Patch-Feldern sowie die Patch-Felder selbst. Doch gibt es auch ganz ptriviale Gründe, weshalb die integrierte Stromversorgung nicht funktioniert. »Hersteller wie Cisco Systems praktizieren eine primäre Stromversorgung über die Adern 1, 2, 3 und 6. Andere wie Alcatel SEL schwören auf eine sekundäre Stromversorgung über die Adern 4, 5, 7 und 8.« Träfen beide Belegungen aufeinander, funktioniere nichts mehr. Das Problem: Beide Herstellergruppen verhalten sich standardkonform.

»Kategorie-7-Kabel, ansonsten das Endgeräte-Verkabelungssystem ausgelegt auf die Kategorie 6/Klasse E (250 MHz), ist dann richtige Wahl«, meint Mathias Hein, freier Berater in Tawern bei Trier. So etabliere das Unternehmen mit dem Einsatz des Kategorie-7-Kabels ein Übertragungsmedium, das auch im Geschwindigkeitsbereich bis 1 Gigabit/s im Vergleich zur Kategorie 6 die besseren Übertragungsparameter aufweise und weniger Probleme mit Oberwellen habe. Der Lohn für das Unternehmen, so Hein: eine höhere Performance und stabilere Übertragung auf den Kabelwegen. Zudem sei Kategorie-7-Kabel mittlerweile kaum teurer als die der Kategorie 6. Der Grund: Die Hersteller von Kupferverkabelungssystemen versuchen, um besser ins Geschäft zu kommen, für einen durchgehenden Einsatz von Kategorie 7/Klasse F (600 MHz) zu werben. Dafür, dieser Offerte im eigenen Interesse nicht zu folgen, sprechen allerdings viele Gründe. 3Com-Berater Köhler benennt sie:

- Für das Gros der Unternehmen sind auch auf lange Sicht keine Anwendungen denkbar, die den Schritt zu einer Kategorie-7/Klasse-F-Verkabelung rechtfertigten.

- Kategorie-7-Stecker, -Buchsen und Patch-Kabel sind wesentlich teurer als die der Kategorie 6, während in der Komponente »Kabel« nur geringe Preisunterschiede zwischen beiden Kategorien bestehen.

- Die Konfektionierung der Kategorie-7-Steckelemente fällt auf Grund der höheren Frequenz und dadurch Empfindlichkeit der Komponenten wesentlich aufwändiger und kostspieliger aus als mit Kategorie-6-Steckelementen in Klasse E.

- Signifikant teurer kommt anschließend auch die Feldmessung von Übertragungseigenschaften an Installations- und Übertragungsstrecken.

- Es fehlen weiterhin normierte Messverfahren für die Link-Klasse F. Selbst für eine Kategorie-6/Klasse-E-Verkabelung darf das Unternehmen nicht zwangsläufig von normkonformen und damit allgemein verbindlichen Feldmessungen und Interpretationen der Messergebnisse ausgehen. Das liegt daran, dass in vielen Testgeräten die Messprozeduren gemäß dem neuen Cenelec (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique)-Standard EN 50346 mit neuen Softwareständen immer noch nicht vollständig implementiert sind.

- Es ist kein Mix-and-Match von Verkabelungskomponenten verschiedener Produzenten möglich, was eine strikte Herstellerbindung zur Folge hat. Denn die Normierung von Steckelementen hält nicht mit den zentralen aktuellen EN-50173-Vorgaben der Cenelec Schritt. Das liegt auch daran, dass die Standardisierung von Komponenten, dem Widerstand einzelner Hersteller von Kupferverkabelungssystemen folgend, von EN 50173 entkoppelt in so genannten Normen-Sets abgehandelt wird, so EN 61076-3-104 für Kategorie-7 (Tera)-Stecker. Mit diesem Standardisierungsrückstand bei den Steckelementen hinkt zwangsläufig auch die Normierung von Messverfahren speziell für die Kategorie7/Klasse F im Rahmen von EN 50346 hinterher.

- Kategorie-7-Steckelemente (Tera) sind nicht rückwärtskompatibel. Das gilt nicht für GG-45-Steckelemente mit RJ45-ähnlichem Steckgesicht. Dafür müssten mit GG-45-Steckern bei einem späteren Wechsel auf die Kategorie 7/Klasse F mit anderer Adernnutzung alle Patch-Kabel ausgetauscht werden. Daneben ist bei diesem Schritt zu beachten, dass hohe Übertragungsfrequenzen die Adernpaare 1, 2 und 7, 8 belegen. Weil die anderen Adern auf Masse liegen, steht somit nur die Link-Klasse E statt der erwarteten Klasse F zur Verfügung.

Um diese zahlreichen Nachteile nicht in Kauf nehmen zu müssen, sei es für die Unternehmen, die vor einer Neuverkabelung im Endgerätebereich stehen, allemal besser, konservativ in Kategorie 6/Klasse E mit Kategorie-7-Kabel voran zu schreiten, empfiehlt Köhler. Sollte in Ausnahmefällen innerhalb des Planungshorizonts dennoch an einzelnen Endgeräte-Schnittstellen ein Bedarf größer 1 Gigabit/s entstehen, könnten immer noch auf Basis gesetzter Standards die Kategorie-6- gegen Kategorie-7-Steckelemente ausgetauscht werden. Diese echte Migrationsperspektive ist ein Grund mehr, von vornherein auf das Kategorie-7-Kabel zu setzen.

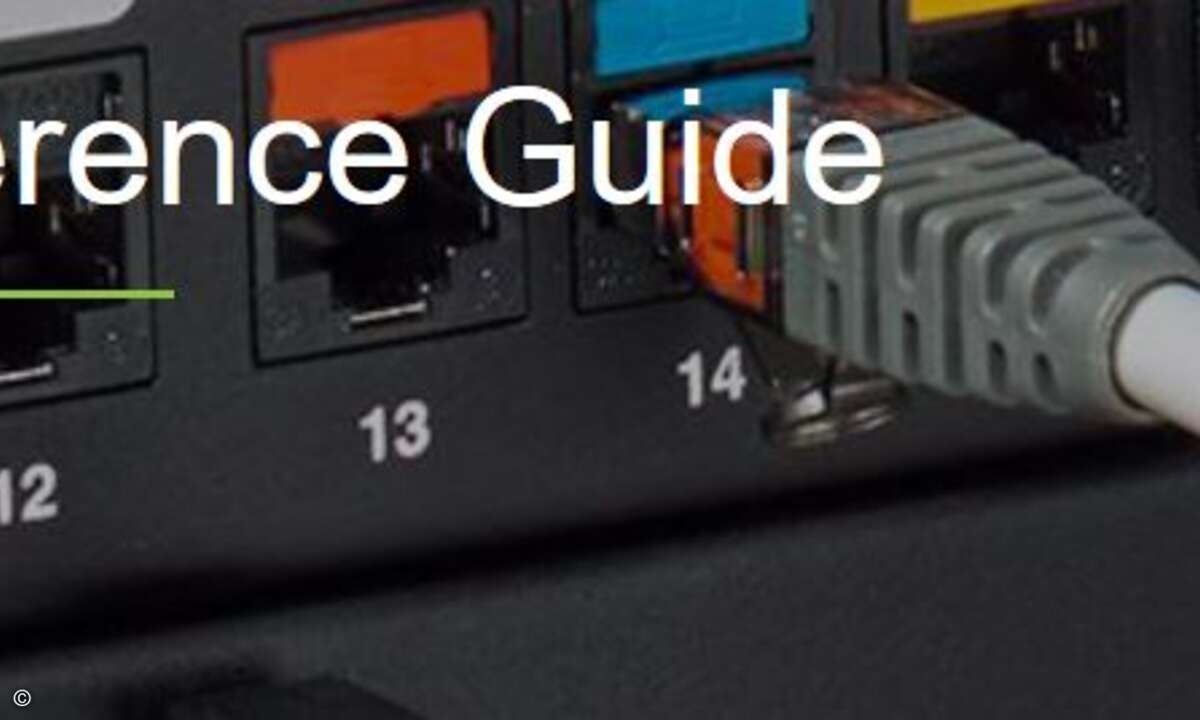

Sollte 10-Gigabit-Ethernet vom IEEE für Kategorie-6- statt für Kategorie-7-Twisted-Pair-Kabel standardisiert werden, wäre dieser Wechsel bei einem Bandbreitenbedarf oberhalb der 1-Gigabit/s-Marke nicht einmal notwendig. Die einzige Anwendung, die aus heutiger Sicht einen solch extrem hohen Bandbreitenbedarf nach sich zieht: dreidimensionales Virtual-Reality. Berater Hein bringt die Marktferne der hochfrequenten Kategorie-7/Klasse-F-Offerte auf den Punkt. Er spricht von einer gezielten Verunsicherung der Unternehmen durch die Hersteller von Kupferverkabelungssystemen. »Die aktiven Komponenten werden auch in Zukunft den Kategorie-5-typischen RJ45-Standard-Anschluss vorhalten.« Selbst bei einer Kategorie-6-Verkabelung mit RJ45-Steckern würden dadurch an diesen Komponenten lediglich 100 MHz statt 250 MHz zur Verfügung stehen.

Info

Cable-Sharing kollidiert mit bestehendem Standard

Cable-Sharing erscheint auf den ersten Blick überzeugend. Darüber können mehrere Endgeräte über parallele Adern gemeinsam ein Kabel nutzen. Dazu muss allerdings teureres, paarweise geschirmtes Kabel zum Einsatz kommen, um die Gefahr zu verringern, dass die parallel über einzelne Adern abgewickelten Kommunikationsströme sich gegenseitig beeinflussen. Dieses teurere Kabel hebt den Wirtschaftlichkeitseffekt teils wieder auf.

Gegen Cable-Sharing sprechen weitere triftige Gründe. So wächst mit jedem Frequenzschritt nach oben, trotz paarweise geschirmtem Kabel, das Risiko der gegenseitigen Störeinflüsse. Deshalb wurde in der Vergangenheit bereits bei niedrigeren Frequenzen Cable-Sharing aus dem Normenwerk EN 50173 verbannt, um es danach bei höheren, anfälligeren Frequenzen wieder zu propagieren. Immerhin nehmen die meisten Hersteller von Kupferverkabelungssystemen von diesem Angebot mittlerweile wieder Abstand. So ist mit der aktuellen Version von EN 50173 wieder eine diensteneutrale Verkabelung vorgesehen. Obendrein kollidiert der Einsatz von Cable-Sharing mit dem bestehenden IEEE-802.2af-Standard, der eine Stromversorgung über nicht genutzte Adernpaare vorsieht.*) Erste aktive Netzwerkkomponenten wie von 3Com unterstützen bereits diesen Standard. Mit Cable-Sharing könnten solche Netzwerkkomponenten dagegen nicht standardkonform mit Strom versorgt werden, weil keine unbenutzten Adernpaare übrig blieben. Bandbreitenstärkere Übertragungstechniken wie 1-Gigabit-Ethernet und künftig 10-Gigabit-Ethernet lassen beziehungsweise werden gemäß Standard ohnehin keinen Raum für Cable-Sharing lassen, da sie alle acht Adern belegen.

*) IEEE 802.3af sieht neben dem Modus B (Stromversorgung über freie Adernpaare) zwar einen Modus A (Stromversorgung über die für Ethernet genutzten Adernpaare) vor. In diesem Fall bleiben zwei ungenutzte Adernpaare für die klassische Telefonie frei. Dieser Modus führt aber ins Leere, wenn die aktive Komponente lediglich den Modus B im Sinn einer diensteneutralen Verkabelung beherrscht.

Kategorie 8/Klasse G: keine Klasse für sich

Damit bleibt auch für das Angebot »Kategorie 8/Klasse G« über Twisted-Pair-Kabel wenig Raum zur Entfaltung auf dem Markt. Die Zielrichtung dieser Offerte: den Soho-Bereich mit Fernsehbildern zu versorgen. In Zeiten, in denen VoIP allmählich in den Unternehmen greift, stellt sich für das Gros die Frage, wieso sie dieser Offerte folgen und Fernsehbilder in den Soho-Bereich statt direkt und bandbreitenaufwändig über Kabel übertragen sollten. Zumal selbst hochauflösendes Video mit MPEG4 komprimiert über IP-Verbindungen mit maximal 4 MBit/s auskommt. Zudem lassen sich, anders als über eine Kategorie-8/Klasse-G-Verkabelung, mittels VoIP Fensehbilder über beliebige LAN-Verbindungen an die Endgeräte im Soho-Bereich übertragen.

Wie weit die Frequenzwelten beider Angebote auseinander liegen, macht der MHz-Vergleich deutlich: Via IP reichen wenige MHz für die Übertragung unkomprimierter Fernsehbilder selbst in Studioqualität aus. Anbieter von Kategorie-8/Klasse-G-Verkabelungssystemen proklamieren dafür 860 MHz. Diese Frequenz ist mehr als das 800-Fache des angestrebten H.264-Standards. Köhler: »Hier rechnen die Hersteller von Kupferverkabelungssystemen irreführend mit der Trägerfrequenz im UHF (Ultra Hoch-Frequenz)-Bereich, anstatt für die Video-Übertragung IP als Berechnungsgrundlage heranzuziehen.« In gleicher Weise operierten sie mit der Sprachübertragung, um die potenzielle Kundschaft in die Irre zu führen.

Und all das, ohne diesen Schritt zur extrem sensiblen Hochfrequenz und all ihren Kosten-, Installations-, Herstellerbindungs- und Betriebsnachteilen durch stichhaltige Einsatzvorteile begründen zu können. Fernsehbilder über Kategorie 8/Klasse G zu übertragen, dürfte so bestenfalls einem kleinen Anwenderkreis vorbehalten bleiben, beispielsweise im Banken- und Börsenbereich. Hinzu kommt das Investitionsrisiko, sofern sich das Unternehmen dennoch für den Einsatz dieses Verkabelungssystems im Soho-Bereich entscheidet. Denn einen Standard für diese rein deutsche Bestrebung einzelner Hersteller gibt es nicht.

So hat ISO (International Standardization Organisation) durch IEC (International Electrotechnical Commission) 15018 bisher mit 1000BaseCX (IEEE 802.3z) lediglich 1000 MHz über Twinax-Kabel bis zu einer maximalen Lauflänge von 25 Metern standardisiert. Markt- und Technologiekenner gehen davon aus, dass ein IEEE-Standard für 10-Gigabit-Ethernet über höherwertiges Twisted-Pair-Kabel (Kategorie 6, eher Kategorie 7) frühestens in eineinhalb Jahren folgen wird. Von der Normierung einer Kategorie 8 ist zudem weder bei der Herstellervereinigung Gigabit Ethernet Alliance als Normierungsvorbereiter noch bei ISO IEC 15018 die Rede.

»Sie ist eine reine Erfindung der deutschen Hersteller, die sich diese Verkabelungstechnik auf die Fahnen geschrieben haben«, mutmaßt Hein. Doch dabei werde es nicht bleiben: »Anders als von IEC 15018 anvisiert, werden von diesen Herstellern statt 1000 MHz 1200 MHz als Trägerfrequenz favorisiert.«

Jetzt versuchten einige deutsche Produzenten, neben der eigentlichen IEC-15018-Standardisierungsspur ISO davon zu überzeugen, dass ihre separaten 1200-MHz-Bemühungen (Entwurf: IEC 61156-7) sinnvoll seien, und so die Standardisierung auf den Rücken der Anwender weiter zu verkomplizieren. »Das ist ein Grund mehr für die Unternehmen, sich derzeit besser nicht auf Kategorie 8/Klasse G einzulassen«, warnt Hein.

Mit jedem Frequenzschritt problematischer

Spätestens die Kategorie 8/Klasse G wirft zudem die Frage auf, ob solch hohe Frequenzen nicht besser auf Glasfaser aufgehoben sind, die nicht wie das Kupferkabel mit EMV-Problemen behaftet ist. Zumal Unternehmen bereits bei der Kategorie-7/Klasse F-Verkabelung die höhere Frequenz durch höhere Steckelemente-, Konfektionierungs- und Vermessungskosten, dazu im Hintergrund größeren Normierungsaufwand, kräftig zu spüren bekommen. Zu alledem wäre, sofern das Unternehmen langfristig einen Bandbreitenbedarf von mehr als 1 Gigabit/s im Endgerätebereich absieht, der Wechsel auf Glasfaser mehr als konsequent – nachdem sich im Primär- und Sekundärbereich die Glasfaser längst etabliert und bewährt hat. Hadi Stiel ist freier Journalist und Berater in Bad Camberg.