Neues Vergaberecht mit Fallstricken

Neues Vergaberecht mit Fallstricken Auch hierzulande beginnen die EU-Vorgaben für das Vergaberecht der öffentlichen Verwaltung zu greifen. Die zahlreichen Neuerungen sind für Beschaffungsstellen wie für die an behördlichen Aufträgen interessierten Firmen alles andere als trivial.

Auf viele hundert Milliarden Euro summieren sich die jährlichen Investitionen, die von Bund, Ländern, Kommunen und angeschlossenen Verwaltungseinrichtungen getätigt werden. Doch wenn Behörden ihre Server-Ressourcen erweitern, neue Software einführen oder gar Teile ihrer Informationstechnik runderneuern wollen, steht ihnen meist ein Mammutprogramm bevor. Denn sie müssen sich durch ein kompliziertes Vergaberecht mit einer Vielzahl Verordnungen des deutschen Gesetzgebers wühlen, dessen Regelungen zudem durch die Europäische Union wesentlich beeinflusst werden. Das lässt sich auch an dem gerade vom Bundestag beschlossenen neuen Vergaberecht ablesen. Es beruht auf dem bereits seit 2004 gültigen so genannten EU-Legislativpaket, dessen Regelungen bis Anfang 2006 von allen Mitgliedsstaaten umgesetzt werden sollten. In Deutschland verzögerte sich die Reform, obwohl schon im Mai 2004 die Eckpunkte für eine gleichzeitige Verschlankung des Vergaberechts beschlossen wurden. Verschlankung hieß seinerzeit: Konsolidierung der derzeit noch verschiedenen Verordnungen, Reduzierung der Zahl der Vorschriften, einfachere Abwicklung von öffentlichen Aufträgen mit mehr Transparenz und Einschränkung der Korruptionsmöglichkeiten.

Schwierigkeiten in der Vergabepraxis programmiert

Dieses Vorhaben befindet sich allerdings noch weiterhin in der Planungsphase und wird wohl erst nächstes Jahr in einer zweiten Reformstufe zu Ergebnissen kommen. Aber immerhin sind die EU-Anforderungen nun umgesetzt worden und haben kurz vor der Sommerpause im Bundestag die erste Gesetzeshürde genommen. Laut Per Wiegand, Vergaberechts-Experte von Infora, brechen damit in den Amtsstuben schwere Zeiten an. Er weiß, wovon er spricht, denn das Beratungshaus war im Auftrag des Bundesinnenministeriums Mitautor der Unterlage für die Ausschreibung und Bewertung von IT-Leistungen (UfAB), die als Leitfaden wesentliche, praktische Hinweise bei IT-Vergaben gibt. »So sinnvoll diese neuen Regelungen auch sind und vor allem deutliche Verbesserungen ermöglichen, so werden sie aber auch den Beschaffern mit ihren eingeschliffenen Gewohnheiten in der Vergabepraxis zunächst erhebliche Schwierigkeiten bereiten«, urteilt Wiegand. Noch kritischer sieht er die Situation der Behörden, die nur gelegentlich Beschaffungen vornehmen. »Sie waren bisher schon weitgehend überfordert und werden nun auch noch mit zusätzlichen Risiken konfrontiert.« Und er ergänzt: »Wenn Beschaffungsstellen Fehler machen, gehen sie meist auch in irgendeiner Weise zu Lasten der an der Ausschreibung beteiligten Anbieter.« Nicht zuletzt aus diesem Grund erleben Schulungsanbieter derzeit einen regelrechten Boom. Sie werden mit einer Menge Fragen konfrontiert: »Der richtige Umgang mit den komplizierten Beschaffungsprozessen ist nicht allein aus der Lektüre der neuen Gesetzesvorschriften abzuleiten, sondern aus deren Anwendung unter realen Praxisbedingungen«, beschreibt Wiegand die typischen Kernanliegen seiner Workshop-Teilnehmer. Dem stimmt auch Norbert Portz, Beigeordneter beim deutschen Städte- und Gemeindebund zu. »Der permanente Wandel des Vergaberechts verunsichert in der Praxis mehr als dass diese Änderungen zu einer größeren Akzeptanz des Vergaberechts beitragen würden.«

Neue Grenzwerte für die Vergabeverfahren

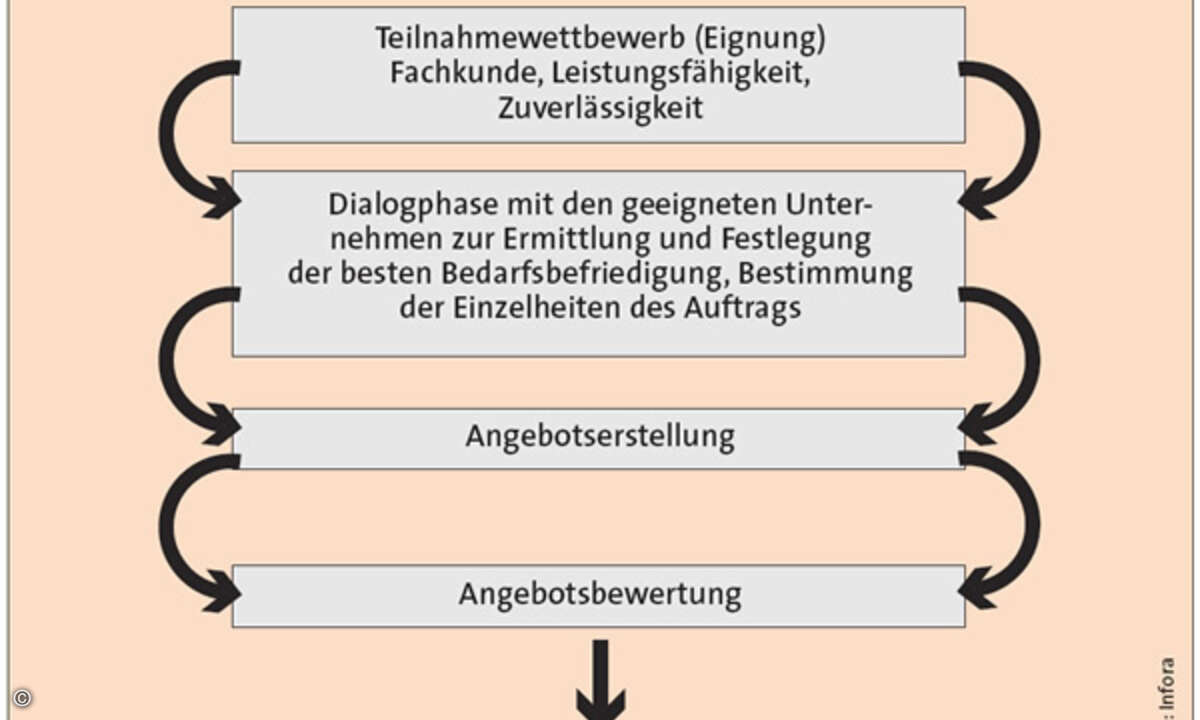

Die wesentlichen Neuerungen beginnen bei der Steigerung der Schwellenwerte für die Beschaffung mit zukünftig zweijährlicher Anpassung. Diese Schwellenwerte regeln, welche Vergabeverfahren beim jeweiligen Auftragsvolumen für den Kauf von Waren und Dienstleistungen anzuwenden sind. Im Falle der Beauftragung eines IT-Dienstleisters etwa für die Einführung einer neuen Software beläuft er sich nach dem neuen Vergaberecht auf 211000 Euro, bei obersten und oberen Bundesbehörden auf 137 000 Euro. Unterhalb dieses EU-Schwellenwertes resultieren die Vergabevorschriften aus dem jeweiligen Haushaltsrecht der Kommune, des Landes oder des Bundes. Liegt das geplante Auftragsvolumen jedoch darüber, gilt nicht nur die EU-einheitliche Vergabeordnung, sondern dann sind diese Beschaffungen auch grundsätzlich europaweit auszuschreiben. Doch nicht nur diese Pflicht verursacht neue Anforderungen, weil die Vergabeprozesse dadurch aufwändiger und auch zeitintensiver werden. Hinzu kommt vor allem, dass bei Beschaffungen oberhalb der Wertgrenzen ein höherer Bieterschutz greift. So können die an dem Ausschreibungsverfahren beteiligten Unternehmen gegen Vergabeentscheidungen Einspruch einlegen und Nachprüfungsinstanzen anrufen. Welche Brisanz sich dahinter für die Praxis verbirgt, zeigt folgende Zahl: Seit 1999 sind bei EU-weiten Ausschreibungen von Unternehmen etwa 5000 Nachprüfungsverfahren bei den Beschwerdekammern und den darüber gelagerten Beschwerdesenaten als Revisionsinstanz eingeleitet worden. »Damit drohen den Behörden erhebliche Investitionsverzögerungen, in Extremfällen sind die bereitgestellten Haushaltsmittel aufgrund des Jährlichkeitsprinzips verloren«, erläutert Wiegand die Problematik. Von ebenso großer Bedeutung ist, dass das neue Vergaberecht auch neue Verfahrensarten mit sich bringt. So bietet der sogenannte »Wettbewerbliche Dialog« für Vergabestellen neue Spielräume. Er gilt jedoch nur für komplexe Auftragsverfahren wie beispielsweise im IT-Bereich für den Aufbau spezieller Behördennetzwerke. Das Verfahren beginnt mit einer europaweiten Bekanntmachung des Teilnahmewettbewerbs, bei dem die Eignung der interessierten Unternehmen geprüft wird. Anschließend kann die Vergabebehörde mit einer Vielzahl Unternehmen in mehreren Phasen verhandeln und eine Lösung als endgültige Leistungsbeschreibung formulieren, auf die IT-Dienstleister letztlich einmalig verbindliche Angebote abgeben können. Den Zuschlag soll generell das Unternehmen mit der wirtschaftlichsten Offerte erhalten. Aber die Behörden bewegen sich beim »Wettbewerblichen Dialog« für komplexe Vergaben schnell auf dünnem Eis. Denn die Frage, was als komplex zu bezeichnen ist, wird künftig in der Praxis ein Problem für die Beschaffer darstellen und kann verfahrensrechtliche Schwierigkeiten heraufbeschwören. Ein weiteres Problem ist laut Wiegand, dass »eine frühzeitige Festlegung der Eignungs- und Zuschlagskriterien bereits in der Bekanntmachung gefordert wird, obwohl der Auftrag noch nicht spezifiziert ist.« Hinzu kommt, dass alle beteiligten Unternehmen eine angemessene Kostenerstattung für ihre Planungsleistungen beanspruchen können, wenn sie den Zuschlag nicht erhalten. Probleme in der Praxis sind programmiert, weil die Höhe schon bei der Bekanntgabe festgelegt werden muss.

Elektronische Vergabe gewinnt an Bedeutung

Die »Elektronische Auktion« stellt im Gegensatz zum »Wettbewerblichen Dialog« kein eigenständiges Verfahren dar, sondern eine elektronische Methode zur Preisbildung im Rahmen anderer Vergabeverfahren. Sie soll bei klar definierbaren Produkten wie etwa Standardsoftware eingesetzt werden und zielt darauf ab, das preisgünstigste oder wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln. Die Preisbildung erfolgt dabei in Form einer sogenannten inversen Auktion, wie sie auch von unterschiedlichsten Versteigerungsportalen im Internet bekannt sind. Die Anbieter legen hierbei in verschiedenen Verfahrensschritten jeweils nach unten korrigierte Preise vor. Den bietenden Unternehmen wird in jeder Preisrunde unverzüglich ihr jeweiliger Rang mitgeteilt. Soweit vorher bekannt gegeben, dürfen bei der Auktion auch die Preise der Mitbewerber mitgeteilt werden, während eine Offenlegung ihrer Identität jedoch nicht gestattet ist. Hingegen dient der »Elektronische Katalog« als weitere Variante einem zeitlich befristeten und offenen Verfahren zur Beschaffung marktüblicher Leistungen. Das können Standard-PCs oder andere Geräte und Verbrauchsmaterialien aus der Büroorganisation ebenso sein wie Softwarelizenzen. Alle Unternehmen mit den erforderlichen Eignungskriterien dürfen während der Laufzeit unverbindliche Angebote für eine Aufnahme in den elektronischen Katalog unterbreiten. Vor der Vergabe eines konkreten Auftrags muss seitens der Beschaffungsstelle jedoch eine Bekanntmachung erfolgen, in der alle Unternehmen aufzufordern sind, ein unverbindliches Angebot abzugeben. In Verbindung mit den neuen elektronischen Beschaffungsmethoden können Angebote und Unterlagen auch digital ausgetauscht werden. Jedoch zwingt das neue Vergaberecht die Anbieter dazu, ihre Informationen rechtssicher zu übermitteln. »Dazu gehört zwingend eine ordnungsgemäße Verschlüsselung und die elektronische Signatur, ohne die ein Angebot von der Beschaffungsstelle nicht berücksichtigt werden darf«, weist Wiegand auf einen entscheidenden Aspekt hin. Dafür müssen beide Seiten gerüstet sein – sowohl Beschaffungsstelle als auch Bieterseite.

Mehr Flexibilität durch Rahmenvereinbarungen

Das neue Vergaberecht regelt nun auch erstmalig den Abschluss von Rahmenvereinbarungen für den Liefer- und Dienstleistungsbereich. Den Auftraggebern wird hierbei ein äußerst flexibles Instrument an die Hand gegeben, Waren und Dienstleistungen an ein oder mehrere Unternehmen zu vergeben, wobei in den Rahmenvereinbarungen zunächst nur die Bedingungen der Einzelauftragsvergabe für einen bestimmten Zeitrahmen festgelegt werden müssen. Wiegand unterstreicht, dass dies ein Vorteil für Einkaufsgemeinschaften sei, sodass beispielsweise kommunale Einkaufsgemeinschaften gemeinsam Dienstleister für den regelmäßigen IT-Support oder andere Services beauftragen könnten. Doch auch hier liege der Teufel im Detail: »So schön die Flexibilität bei Rahmenvereinbarungen ist, so umfassend ist auch das erforderliche Profi-Wissen für die einwandfreie vergabe- und vertragsrechtliche Umsetzung.« So müssen die Bedarfe für die Laufzeit sehr genau geschätzt werden; die Abrufberechtigten sind schon bei der Vergabe zu beteiligen, zur gleichen Leistung dürfen nicht mehrere Rahmenvereinbarungen bestehen; die Regeln der Einzelauftragsvergabe sind schon bei der Ausschreibung zu berücksichtigen. Vor allem bei der Einbeziehung von mehreren Rahmenvertragspartnern stellt dies keine einfache Angelegenheit dar.

Manfred Schulz ist Fachjournalist für Themen der öffentlichen Verwaltung in Hürth