Wirschaftlicher Drucken

Wirschaftlicher Drucken. Wer sein Outputmanagement in den Griff bekommt, kann die Kosten für seine Dokumentenausgabe um bis zu 60 Prozent reduzieren. Um eine professionelle Analyse der Ist- und Soll-Situation kommt der IT-Leiter dabei allerdings nicht herum.

Wirschaftlicher Drucken

»Drucken kostet doch nichts«: Nach diesem Motto werden heute in deutschen Büros große Papiermengen produziert. E-Mails, Newsletter, Handbücher, Präsentationen ? und wer seinen Ausdruck nicht sofort zur Hand hat, erstellt lieber einen neuen, als in der Ablage zu wühlen. Die Folgen: Von den Nutzeranforderungen getrieben, hat sich in vielen Unternehmen eine heterogene und kaum noch überschaubare Infrastruktur entwickelt. So stehen beispielsweise in einem deutschen Konzern mittlerer Größe mit 1,3 Milliarden Euro Umsatz und 3600 PC-Arbeitsplätzen knapp 1700 Officedrucker. Allein der Administrationsaufwand für diese heterogene Landschaft fordert einen hohen Zeiteinsatz der IT-Abteilung. Ähnlich verhält es sich mit den anderen Geräten in der Outputlandschaft wie Scanner oder Fax. Um dieser Kostenfalle vorzubeugen, bietet sich der Einsatz netzwerkfähiger Multifunktionsgeräte an, die kopieren, drucken, faxen und scannen.

ALLESKÖNNER SPAREN GELD

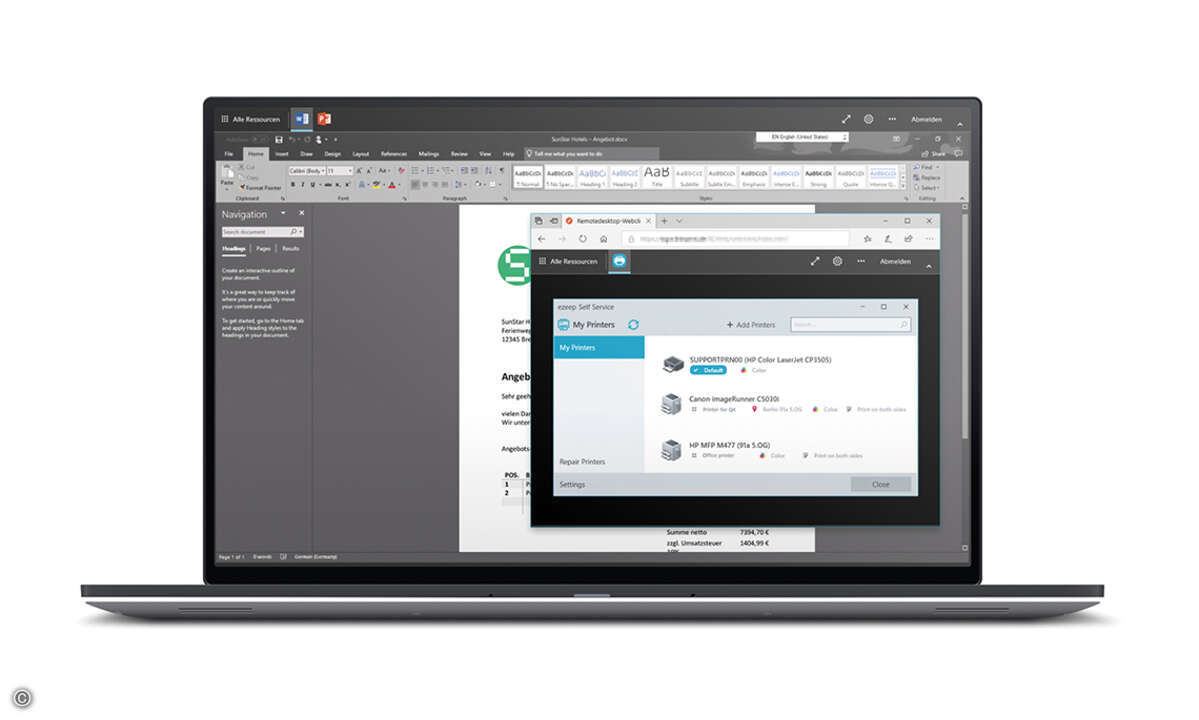

Mit dem Einbinden von multifunktionalen Drucklösungen in das Unternehmensnetz lassen sich eine Reihe von Einsparpotenzialen erzielen. Die Anzahl der Outputgeräte wird verringert und neue Drucktechnologien sorgen für einen geringeren Materialverbrauch. Doch die Umstellung auf Multifunktionsgeräte allein ist keine Lösung zum Eindämmen der Druckkosten: Denn trotz, oder vielleicht auch gerade wegen des enormen Zuwachses an elektronischen Dokumenten steigt das Papieraufkommen in den Büros stetig. In deutschen Unternehmen kann kaum mehr jemand den tatsächlichen Preis einer gedruckten Seite ermitteln. Dabei verursachen diese mit verdeckten Aufwänden wie Verbrauchsmaterial, Administration, Support und Betrieb mit 78 Prozent einen weitaus größeren Kostenanteil des messbaren Real Cost of Ownerships (RCO), als die Anschaffung der Hardware, so eine über drei Jahre laufende Outputanalyse des Infrastrukturdienstleisters Computacenter (siehe Grafik links). Es ist ein offenes Geheimnis, dass auf dem Druckermarkt 60 Prozent des Umsatzes mit Verbrauchsmaterialien erwirtschaftet werden. DRUCKKOSTEN DRÜCKEN

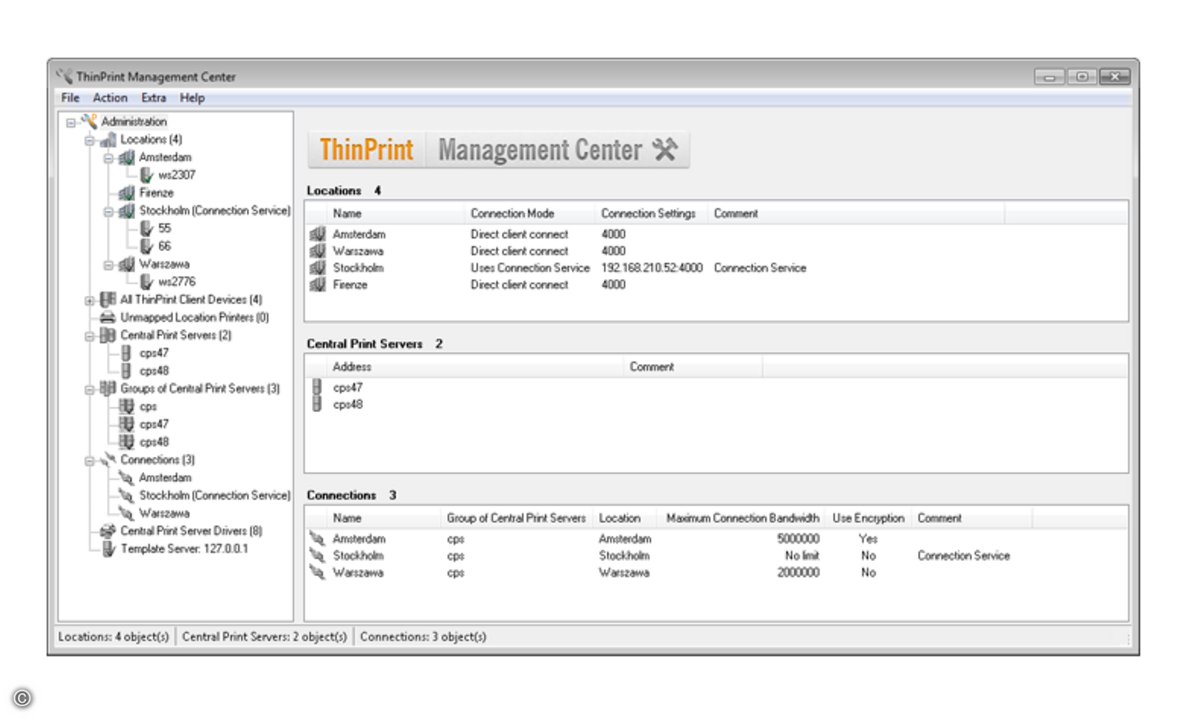

Outputmanagement wird somit zu einem wichtigen Thema der IT-Strategie. Doch wie lassen sich die Möglichkeiten zur Kostensenkung ermitteln? Computacenter hat hierzu einen Fünfpunkteplan entwickelt, um Einsparungspotenziale zu analysieren und umzusetzen.

Als erstes muss die Ist-Situation der Druckerlandschaft des Unternehmens ermittelt werden. Grobe Kostenschätzungen und Pauschalisierungen führen zu Ausgangssituationen, mit denen die gewünschten Soll-Stellungen nicht simuliert werden können. Nur eine exakte und vollständige Inventur aller Geräte sowie die Einbeziehung sämtlicher organisatorischer und kaufmännischer Daten erzeugt eine valide Basis für das weitere Vorgehen. Besonders problematisch ist dabei die Berechnung der tatsächlichen Verbrauchsmengen und der daraus resultierenden Kosten. Externe Dienstleister bieten hierfür im Idealfall Kalkulationsmodelle an.

ERFOLGSFAKTOREN ERMITTELN

Veränderungen im Unternehmen durch Konsolidierungsmaßnahmen stellen kulturelle und politische Gewohnheiten erstmal in Frage. Erfolg wird ein Projekt deshalb nur haben, wenn Nutzerbedürfnisse berücksichtigt werden. Dennoch müssen auch lieb gewordene Gewohnheiten der Mitarbeiter auf den Prüfstand: Können nicht einige Drucker in einzelnen Büros gegen eine vernetzte Lösung für eine Gruppe von Kollegen ausgetauscht werden? Widerständen sollten Verantwortliche frühzeitig durch offene und umfangreiche Informationen entgegentreten. Darüber hinaus sollte mit dem Unternehmensmanagement die Zielrichtung des zukünftigen Druckbetriebes definiert werden. Durch die Ist-Aufnahme ermittelte Zahlen sind dabei für die Argumentation zu Druckmengen und -kosten unerlässlich.

EVALUIERUNG DER SOLL-STELLUNG

Im Rahmen der Ist-Aufnahme müssen Mengen und Kosten auf gewünschte Projektvorgaben ausgelegt werden. Dies führt über Stufen zu möglichen Soll-Stellungen mit unterschiedlichen Einsparpotenzialen. Diese Werte fließen in die Migrationsplanung ein. Die beiden wichtigsten Faktoren sind dabei die Homogenisierung, bei der der Gerätepark auf wenige Hersteller und Modelle beschränkt wird, sowie die Konsolidierung. Dabei werden die Outputfunktionen Drucken, Kopieren, Faxen und Scannen zusammengefasst und alle druckrelevanten Betriebsabläufe standardisiert.

Die einzelnen Konsolidierungsschritte können auf einmal oder Schritt für Schritt erfolgen. Dabei schwanken die Kostensenkungspotenziale nach Unternehmensgröße, Zustand der momentanen Infrastruktur sowie Konsolidierungsgrad zwischen zehn und 60 Prozent, berechnet auf den Abschreibungssatz der Geräte (siehe Grafik Seite 24 oben).

Die erfolgreiche Implementierung des zukünftigen Betriebsmodells hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der Prozess, eine neue Druckinfrastruktur einzurichten, ist sehr komplex. Um einen kostenintensiven Ausfall zu vermeiden, sollten Unternehmen sowohl bei der Einbindung der neuen Geräte in die IT-Landschaft genauso wie beim eigentlichen Rollout Spezialisten zu Rate ziehen. Natürlich ist bei so komplexen Umstellungen ein Projektmanagement erforderlich, das den reibungslosen Ablauf garantiert und für die notwendige Akzeptanz unter den Mitarbeitern sorgt. Dazu gehört auch die Entsorgung der Altgeräte. Außerdem sollten mit dem Dienstleister intelligente Preismodelle vereinbart werden, die sich flexibel an veränderte Anforderungen anpassen lassen. Auch müssen Beschaffungs- und Betriebsprozesse sowie die internen und externen Verrechnungsmodelle frühzeitig digitalisiert werden, um die Einsparpotenziale auszuschöpfen.

ERFOLGSKONTROLLE

Die Frage, ob die Druckerlandschaft erfolgreich konsolidiert wurde, muss immer wieder gestellt werden. Schließlich entstehen die Kosten vor allem im laufenden Betrieb. Daher sind die kritischen Faktoren kontinuierlich zu überprüfen. Für alle Eingangs- und Durchgangsgrößen werden deshalb Grenzwerte definiert und ständig überwacht. Nur so sind Unternehmen in der Lage, schnell auf Veränderungen zu reagieren und ihre Infrastruktur oder Prozesse anzupassen.

Nur eine umfassende Betrachtung über den Lebenszyklus der Geräte und den fortlaufenden Betrieb gewährleistet den Projekterfolg und verhindert, dass Migrationsaufwände die beabsichtigte Kostenreduktion zunichte machen. *FRED BAUER ist Head of Consulting für Digital Document Services beim Integrator Computacenter