Zweifachfilter gegen unerwünschte E-Mails

Zweifachfilter gegen unerwünschte E-Mails Die HSH Nordbank in Hamburg und Kiel schützt sich gegen unerwünschte elektronische Post mit einem automatischen Doppelfiltersystem, das aber den Mitarbeitern die letzte Entscheidung lässt.

Die insgesamt 4500 Mitarbeiter der HSH Nordbank an den beiden Hauptstandorten Hamburg und Kiel erhalten wöchentlich rund 120000 E-Mails. Als Mail-Infrastruktur setzt die Bank, die aus einer Fusion der Hamburgischen Landesbank mit der Landesbank Schleswig-Holstein hervorgegangen ist, eine reine Lotus-Notes-Umgebung ein. Die Überprüfung auf Viren- und unerwünschte Inhalte übernahmen dabei bisher weitgehend die Domino-Server auf Groupware-Ebene. Zunächst kam der Finanzdienstleister sehr gut ohne Mechanismen zurecht, die unerwünschte Mails aussortieren, denn der Domainname »hsh-nordbank.de« ist noch sehr jung. Dadurch hielt sich das Aufkommen an digitalem Müll in Grenzen. Es war den Mail-Administratoren jedoch bewusst, dass dies kein Dauerzustand sein würde (siehe Kasten S. 10). Nachdem die Zahl des Digitalmülls am gesamten Mail-Aufkommen innerhalb von wenigen Monaten von 20 Prozent auf 35 Prozent angestiegen war, sahen sich die Banker zum Handeln gezwungen.

LDAP-Kompatibilität

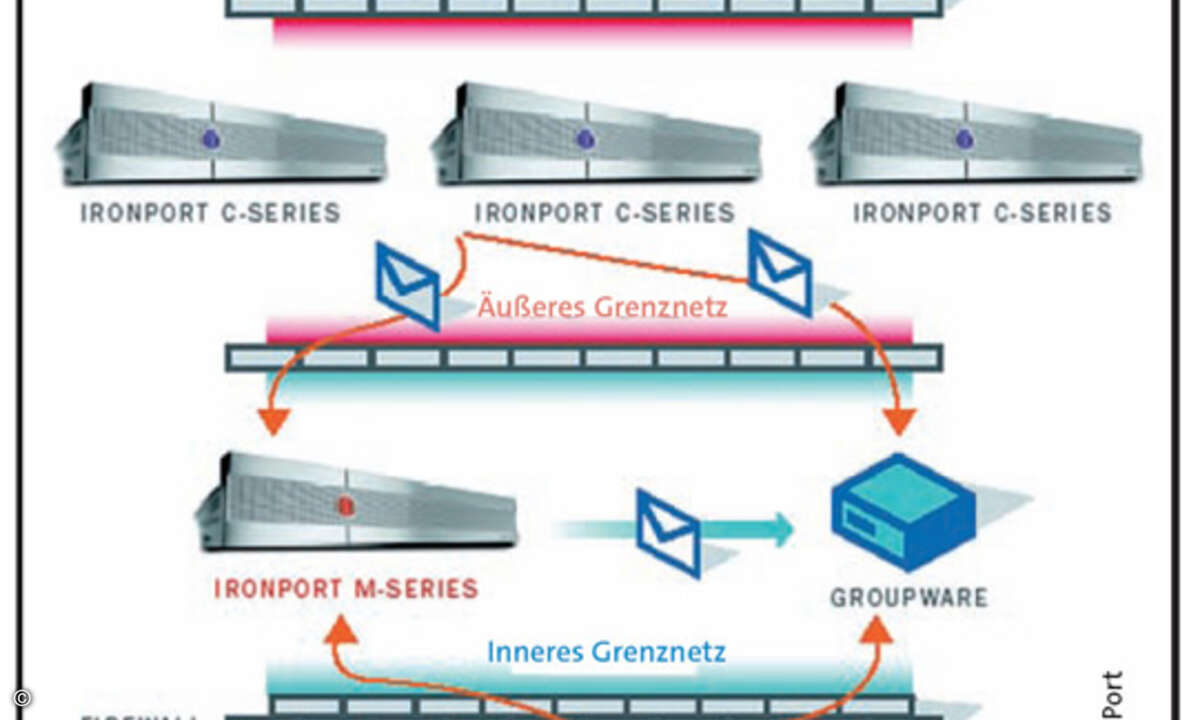

Dabei entschied man sich bei der HSH Nordbank für zwei Hardware-Sicherheitsboxen von Ironport. Die durch mehrere Lastverteilungsmechanismen verbundenen Systeme fungieren als Sicherheitsschleusen vor den Lotus-Domino-Systemen der Bank. Diese Systemkonfiguration entlastet die Mail-Architektur und sichert sie gleichzeitig nach außen ab. Durch das Zusammenführen der Schutzmechanismen gegen Viren (hier setzt man auf eine Sophos-Lösung) und unerwünschte Sendungen in einer Box sind höhere Durchsatzraten möglich, ohne dass das installierte Mail-System um zusätzliche Hardware erweitert oder wesentlich verändert werden muss. Eine wichtige Anforderung an die Lösung war, dass sie den Verzeichnisstandard LDAP möglichst umfassend unterstützt. Mit LDAP werden bekanntlich die Abfragemechanismen für Verzeichnisdienste vereinheitlicht. Noch bevor ein Nutzer eine E-Mail annimmt, kann mit Hilfe des LDAP-fähigen Verzeichnis-Servers überprüft werden, ob der Empfänger einer eingehenden Nachricht tatsächlich existiert und das Benutzerkonto gültig ist. Dabei handelt es sich um eine einfache Datenbank-Abfrage, die mit wenig Kosten und Rechenleistung verbunden ist. Zudem können Administratoren mit LDAP Unternehmensrichtlinien flexibel umsetzen und den E-Mail-Verkehr sauber strukturieren. Verschiedene Benutzergruppen beziehungsweise Organisationseinheiten erhalten eigene Richtlinien-Profile, da sie unterschiedliche Anforderungen an die Filtermechanismen haben. Während beispielsweise der Inkasso-Bereich unbehelligt bleiben möchte, hat die Marketing-Abteilung möglicherweise Interesse an der einen oder anderen »Werbebotschaft«. Alle eingehenden E-Mails werden nach bestimmten Mustern untersucht und der entsprechenden Benutzergruppe zugeordnet. Mit der LDAP-Gruppenbildung lassen sich auch gesetzliche oder betriebliche Vorschriften besser erfüllen. Das Unternehmen definiert, welche Benutzergruppen mit welchen rechtlichen Bestimmungen umgehen müssen. In Verbindung mit Textfiltern kann genau überprüft werden, ob bestimmte Inhalte das Unternehmen verlassen dürfen oder nicht. Kürzlich wurde die Lösung bei der HSH Nordbank noch um eine Quarantäne-Box ergänzt, auf der verdächtige Mails abgelegt werden. Die Nutzer können diese Mails anschauen und selbst darüber entscheiden, was damit geschehen soll. Konkret läuft das so ab, dass die Anwender in Hamburg und Kiel einmal täglich eine Quarantäne-Meldung zugeschickt bekommen. Diese Meldungen enthalten eine Adresse, über die sie sich auf dem Quarantäne-Server anmelden können. »Die Resonanz seitens der Mitarbeiter und des Managements ist durchweg positiv. Sie haben die neue Lösung sehr gut aufgenommen«, sagt Stephan Schünemann, der bei der HSH Nordbank verantwortlich ist für die Sicherheit an den Netzgrenzen.

Geringe Fehlalarm-Rate

Neben Systemleistung und Speicherplatz frisst der elektronische Werbemüll wertvolle Arbeitszeit für das Sichten und Löschen. Ein hohes Müllaufkommen verursacht somit nicht nur Sicherheitsprobleme, sondern bei den Benutzern auch Störungen des Arbeitsablaufs und vermeidbare Kosten. Wenn beispielsweise in einem Unternehmen mit 100 E-Mail-Arbeitsplätzen, wo an jedem Platz pro Tag zwischen 10 und 50 E-Mails auflaufen, nur 25 Prozent absolut unerwünscht sind, dann addiert sich das bei einem angenommenen händischen Prüf- und Löschaufwand von vier Sekunden auf einen durchschnittlichen Arbeitszeitverlust von rund einem Arbeitsmonat. Digitaler Müll entzieht also einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern jedes Jahr einen Mitarbeiter für einen ganzen Monat, wobei der Aufwand für Helpdesk, Administration und das Beheben von Folge-Sicherheitsproblemen noch gar nicht mitgerechnet ist. Die HSH Nordbank ist mittlerweile gegen derartige Produktivitätsverluste weitgehend geschützt. Dabei ist besonders zu erwähnen, dass fälschlicherweise aussortierte erwünschte Sendungen praktisch nicht vorkommen. Durchschnittlich lediglich einmal in einer Million Fällen unterläuft dem Automatismus eine Fehleinschätzung. Das fälschliche Entfernen von normalen Sendungen ist nämlich immer noch die größte Crux bei vielen Abwehrsystemen. Nur allzu oft filtern derartige Systeme einen zu hohen Anteil an »guten Mails« irrtümlicherweise aus. Jeder kann sich selbst ausrechnen, dass ein Müllerkennungssystem, das Fehlalarm-Raten von einem Prozent oder gar noch höher aufweist (was auf den ersten Blick ein eher unscheinbarer Prozentwert zu sein scheint), mehr Schaden anrichtet als es gutmacht.

Schnelle Amortisierung

Auch eine irrtümlich entfernte Mail unter einer Million kann natürlich noch kritisch sein, wenn gerade diese eine Mail eine wichtige geschäftliche Abmachung enthielt. Durch die Quarantäne-Lösung bei der HSH Nordbank ist indes ein irreparabler Schaden ausgeschlossen, da ja jede »verdächtige Mail« jeden Tag noch einmal händisch überprüft werden kann. Die HSH Nordbank ist also mit ihrem System gegen digitalen Müll in jedem Fall auf der sicheren Seite. Dabei ist die Lösung auch vom Kostenaufwand her effizient. Auf Grund der deutlich reduzierten Prozesskosten rechnet die HSH Nordbank damit, dass sich die Investition in die neuen Systeme in weniger als einem Jahr amortisiert.

Sabine Hensold ist freie Journalistin in München