Ausfallsichere Voice-over-IP-Systeme

Die Strukturen von Daten- und Sprachkommunikation konvergieren heute in einem einzigen Netzwerk. Dahinter stehen nicht nur wirtschaftliche Gesichtspunkte, sondern auch handfeste Interessen der Administration. Neben Einsparungen bei der Hardware wie Computersystemen, Switches, Telefonanlagen oder der Verkabelung geht es auch um die einfachere Verwaltbarkeit und um Zeiteinsparung.

Oft ist die erforderliche IP-Infrastruktur für die Integration moderner Kommunikationsanlagen in

den Unternehmen bereits vorhanden und muss nur an die neuen Anforderungen angepasst werden. Dies

erleichtert den Umstieg, denn kein renommiertes Unternehmen kann sich heute noch leisten, mit

herkömmlichen Telefonanlagen und deren proprietären Funktionen oder Protokollen im Abseits zu

stehen.

Dennoch haben viele Verantwortliche weiter Vorbehalte gegen die Kommunikation auf Basis von VoIP

(Voice over IP), und die betreffen nicht nur die Gesprächsqualität. Die Bedenken richten sich

speziell gegen die Verfügbarkeit. Wenn nur noch ein Netzwerk alle Kommunikationsabläufe trägt, dann

kann es sich sehr schnell zur Single-Point-of-Failure-Falle entwickeln. Im Kommunikationsbereich

gibt es aber drei geschäftstragende Säulen, deren Dienste permanent verfügbar sein müssen:

Datenzugriff, E-Mail und Telefon. Jedes dieser Systeme erfordert seine eigene

Hochverfügbarkeitsstruktur, auch wenn die Prozesse über dasselbe Netzwerk abgewickelt werden.

Speziell für die praktisch uneingeschränkte Verfügbarkeit der Telefondienste hat Siemens

Enterprise Communications das System Openscape Voice entwickelt. Dieser SIP-Softswitch (SIP:

Session Initiation Protocol, die Anwendung ist eine reine Software, die nicht an eine spezifische

Hardware gebunden ist) übernimmt alle Signalisierungs- und Verbindungsprozesse, die für den

Gesprächsaufbau erforderlich sind. Die Aufgabe des aus der TDM-Welt bekannten Koppelfelds kommt nun

dem IP-Netzwerk zu. Die zentrale Infrastruktur um diesen Telefonie-Server soll alle Teilnehmer

eines Unternehmens so miteinander verbinden, dass praktisch eine Erreichbarkeit von mehr als 99,999

Prozent gewährleistet ist.

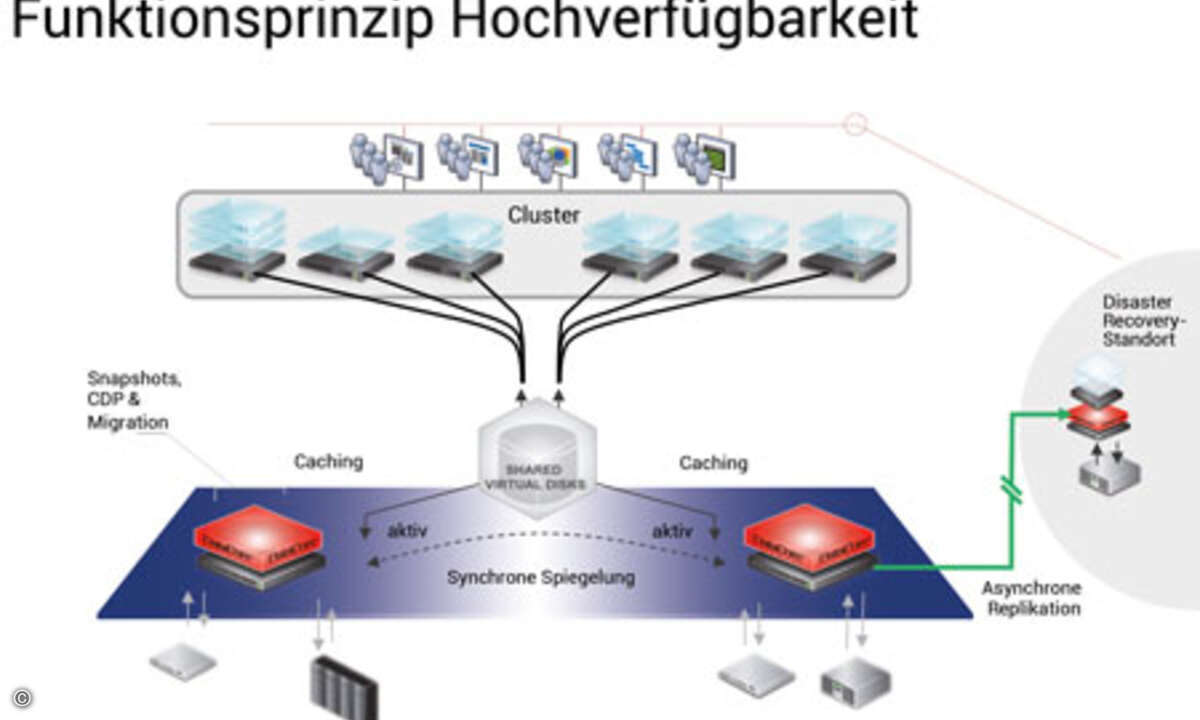

Struktureller Aufbau

Basis für die hohe Verfügbarkeit ist der strukturelle Aufbau von Openscape Voice. Die verwendete

Hardware (zum Beispiel IBM X.3650T oder Fujitsu Siemens Computers RX330S1) ist in sich selbst

redundant. Das System läuft auf zwei identischen, aber getrennten Server-Maschinen, die im Kern mit

je zwei Xeon-Prozessoren arbeiten. Zusätzlich verfügt jeder Knoten über zwei Festplatten mit 15.000

Umdrehungen pro Minute, die RAID-1-Funktionalität bereitstellen. Auch die weiteren Komponenten wie

Kühlventilatoren oder Netzgeräte sind redundant ausgelegt und lassen sich zudem im laufenden

Betrieb austauschen. Die Kommunikationsverbindungen stellt jede Maschine über vier

LAN-Schnittstellen bereit, von denen jede ihre eigene dedizierte Funktion besitzt: Signalisierung,

Gebührendaten (CDR), Administration und Crosslink.

Die eigentliche Basis für die Ausfallsicherheit bildet aber die Software von Openscape Voice,

die eine systemeigene SOA-/Web-Service-Architektur nutzt. Auf unterster Ebene jedes Knotens liegt

als Betriebssystem ein gehärteter Suse-Linux-Enterprise-Kernel 9.x. Direkt auf den Betriebssystemen

beider Maschinen setzt eine Prime-Cluster-Software (PCS) auf, die bereits beide Knoten zu einer

Einheit zusammenfasst. Die darüber liegende so genannte Resilient-Telco-Plattform (RTP) sorgt

dafür, dass die Server über dieselbe IP-Adresse zu erreichen sind, unabhängig davon, wie viele

Maschinen sich tatsächlich dahinter verbergen.

Diese Middleware aktualisiert ihre Informationen zwischen den Maschinen permanent über die

Cross-Channel-Verbindung (für Gesprächszustandsinformationen und Heartbeat) und läuft auch auf nur

einem Server, sobald der andere ausfällt. Auf dieser Ebene ist zusätzlich eine Solid-Tech-Datenbank

integriert. Nach oben hin stellt sie das System-Image für die eigentliche Anwendungssoftware von

Openscape Voice bereit. RTP und PCs bilden gemeinsam mit der Solid-Tech-Datenbank eine Art

Virtualisierungsschicht, die der Anwendungssoftware die getrennten Server einschließlich der

separaten Kerne als eine einzige Maschine präsentiert. Den Ausfall einer Komponente oder eines

ganzen Servers bemerkt die eigentliche Telefonieanwendung deshalb erst gar nicht.

Jede einzelne Maschine beziehungsweise jeder einzelne Kern ist in der Lage, sofort die komplette

Last des Verbindungsaufbaus und der Signalisierung zu übernehmen, da sie im Active/Active-Modus

parallel laufen. Die Gespräche selbst werden nicht mehr über den Server abgewickelt, sondern von

den Teilnehmerendgeräten autonom gehalten. Erst bei weiteren Aktionen wie Vermittlung, Rückfrage,

Konferenz oder Beendigung der Verbindung tritt Openscape Voice wieder in Aktion. Das System "merkt"

sich alle zu einer Verbindung gehörenden Daten und Zustandsinformationen zu aktiven Gesprächen. Da

alle Informationen auf beiden Rechnersystemen identisch sind, wird im Fehlerfall jeder auch bereits

begonnene Verbindungsaufbau ohne Unterbrechung ausgeführt.

Beide Server stehen normalerweise in unterschiedlichen Räumen oder sogar Standorten. Mitunter

kann es sich auch um mehrere Anlagen handeln, die miteinander vernetzt sind. Damit lassen sich

beispielsweise der Signalisierungsstrom oder dedizierte Anwendungen vor Ort bereitstellen, anstatt

sie über transkontinentale Verbindungen leiten zu müssen. Mit einem extrem aktiven TCP-Heartbeat

auf dem Crosslink überwachen sich die zum Netzwerk gehörenden Server gegenseitig auf ihre

Funktionsfähigkeit.

Wird der Heartbeat von einer Maschine nicht mehr erkannt, so kann das am Ausfall der

Zwillingsmaschine oder an einem nicht mehr verfügbaren LAN/WAN liegen. Damit die Server dies

selbstständig herausfinden können, gibt es in Openscape Voice ein Kommunikations-Tool, das eng

getaktet mit der so genannten Survival Authority (SA) in Verbindung steht. Die SA ist eine kleine,

robuste Software, die als Gast auf einem dritten System läuft, zum Beispiel zusammen mit dem

Management-System.

Die SA "weiß" genau, welcher Server als letztes ein Lebenszeichen an sie gesendet hat. Fragt nun

im Fehlerfall eine Maschine bei der SA nach einen Zustandsbericht über die andere Maschine, dann

gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder sie erhält die Auskunft, dass auch von der SA zum zweiten

Server keine Verbindung mehr besteht oder sie erhält auch von der SA keine Rückmeldung mehr. Im

ersten Fall übernimmt der anfragende Server den kompletten Funktionsumfang allein und wird somit

zum Master. Im zweiten Fall geht das System davon aus, dass es selbst vom LAN/WAN getrennt wurde

und fährt sich selbst herunter.

Da bei einer WAN-Unterbrechung auch viele Teilnehmer von der zentralen Vermittlung und

Gesprächsführung abgekoppelt werden, tritt in einem solchen Fall eine weitere

Hochverfügbarkeitskomponente in Kraft: die Survival Media Gateways (SMGs). Sie stehen vorwiegend

und ebenfalls redundant in den Außenstellen, gehören zwar nicht direkt zu Openscape Voice, aber zum

Gesamtkonzept der Hochverfügbarkeit um diesen Server. Die SMGs prüfen per Heartbeat, ob die

Kommunikationsstrecke und der Kommunikations-Server noch verfügbar sind. Stellen sie eine

Unterbrechung fest, übernehmen sie automatisch die Vermittlung sowie die Gespräche und leiten sie

über das PSTN (öffentliches Telefonnetz) um.

Dabei übersetzen sie auch die Protokolle zwischen LAN und PSTN. Allerdings können bei dieser

Umschaltung aufgrund der technischen Rahmenbedingungen aktuelle Gespräche und

Verbindungsaufbauversuche verloren gehen. Sie stellen die wesentlichen Grundfunktionen, die für die

Weiterführung des gewohnten Telefondienstes erforderlich sind, zur Verfügung, nicht jedoch den

vollen Funktionsumfang des Haupt-Servers. Die Übernahme zeigen sie in den Telefondisplays an. Ist

der zentrale Server oder die WAN-Strecke wieder verfügbar, regeln sie auch die Wiedereingliederung

in die Stammanlage.

Sicherheit durch SIP

Das Sicherheitsgrundkonzept des Servers beruht auf SIP und auf der Tatsache, dass es dafür

eigentlich keine (auch nicht theoretische) Exploits gibt. SIP-Nachrichten sind sehr strikt

strukturiert. In ihrem Header stehen lediglich Informationen darüber, von wem sie kommen und welche

Aufgabe sie erfüllen. Der Body enthält ebenfalls sehr stark reglementierten Text, und das System

kann damit relativ einfach prüfen, ob ein Paket zum aktuellen Gesprächsstatus passt. Versteht das

System die SIP-Nachricht nicht, dann verwirft es sie.

Zusätzlich überwacht eine integrierte Intrusion-Detection-Funktion den eingehenden und

ausgehenden Datenstrom. Überschreiten eingehende Anfragen von einer einzelnen IP-Adresse an eine

andere einzelne IP-Adresse eine vom Administrator vorgegebene Schwelle, dann blockiert der Server

den gesamten von dieser IP-Adresse stammenden Datenverkehr für einen wählbaren Zeitraum.