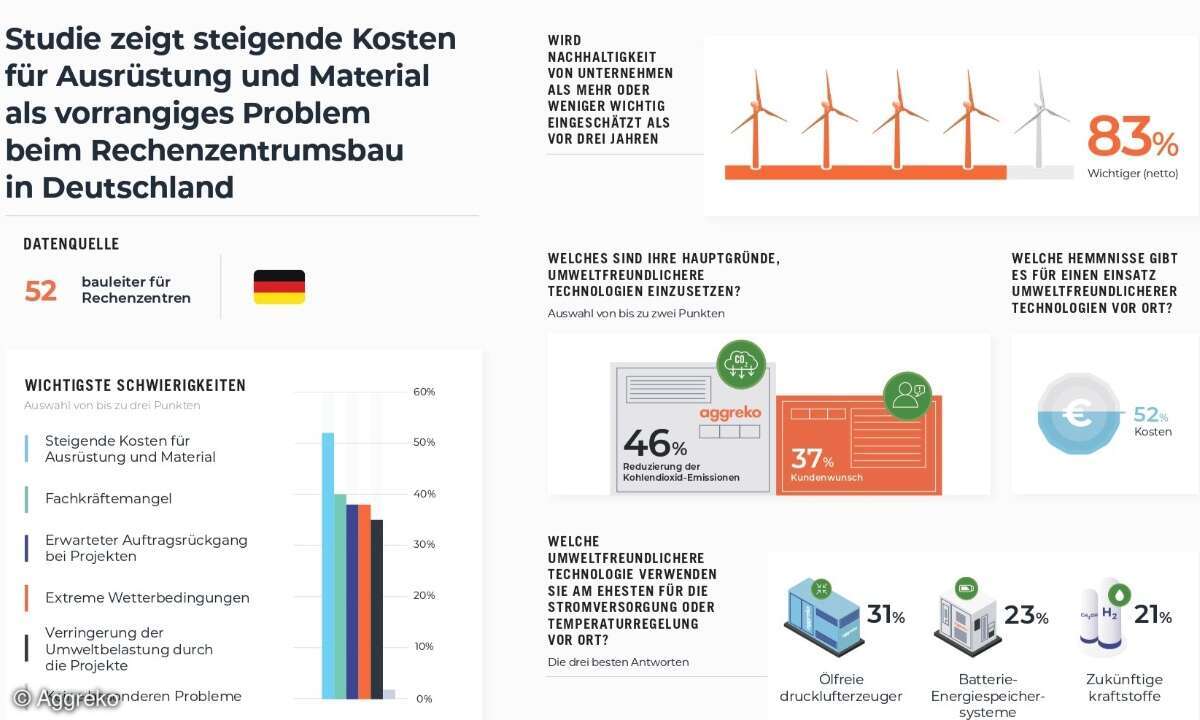

Disc-Publishing spart Kosten

Die explodierenden Kosten im Gesundheitswesen machen es deutlich: Immer mehr und häufiger werden Patienten untersucht und aufwändig behandelt. Ohne eine Erfassung von Patienten- und Untersuchungsdaten in digitaler Form wäre die Organisation und Durchführung von Behandlungsplänen nicht machbar. Dabei gehören Patienteninformationen zu den persönlichen Angaben, die besonders vertraulich und sensibel behandelt sowie zugriffssicher aufbewahrt werden müssen. Krankenhäuser und Praxen können einheitliche und standardisierte Arbeitsabläufe aufgrund der inkohärenten Datenstruktur nur bedingt umsetzen, was ein modernes Datenmanagement erschwert.

Krankenhäuser und Praxen stehen unter einem enormen Kostendruck und müssen daher einen Weg finden, um ihre Untersuchungsdaten kostengünstig zu speichern und langfristig zur Verfügung stellen zu können. Mit fortschreitender Digitalisierung in der Medizintechnik, besonders bei radiologischen Aufnahmeverfahren wie Röntgen, Kernspintomographie oder Mammographie fallen zudem immer größere Datenmengen an, die die Spezialisten und Hausärzte weiterverarbeiten wollen. Parallel dazu stehen in medizinischen Fachabteilungen aber noch viele Daten nur analog zur Verfügung. Zudem ist gesetzlich vorgeschrieben, dass zum Beispiel Patientendaten mindestens zehn Jahre nicht-reversibel gespeichert werden müssen. Darüber hinaus dürfen die Daten nur berechtigten Personen zugänglich sein.

Gegenwärtig kommen verschiedene Techniken zum Einsatz, um Aufnahmen aus den verschiedenen radiologischen Systemen (Modalitäten) abzubilden, zu speichern und langfristig zu archivieren. Eine konventionelle Variante ist der Ausdruck medizinischer Bilddaten auf Papier. So genannte DICOM-Printer (Digital Imaging and Communications in Medicine) können einzelne Aufnahmen rasch ausdrucken. Bilddetails gehen allerdings beim Ausdruck verloren. Meist drucken die Ärzte deshalb nur Ausschnitte der Untersuchung aus. Der klassische Röntgenfilm als analoge Darstellungsform bietet eine wesentlich höhere Qualität, ist aber auch weitaus teurer. Pro Untersuchung verwendet und entwickelt die Fachabteilung meist einen oder mehrere Filme. Deren Vervielfältigung und Archivierung ist umständlich, unhandlich und teuer. Das benötigte analoge Filmmaterial zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort verfügbar zu halten, kann nicht immer gewährleistet werden. Darüber hinaus ist die Migration auf moderne Speicherformate nur bedingt möglich. Der Austausch des Bildmaterials zwischen Ärzten oder Abteilungen, entweder durch den Patienten oder auf dem Postweg, ist ebenso mühsam und zeitaufwändig.

Eine Alternative ist der Einsatz von Servern mit großen Festplattenkapazitäten. Aufnahmen, die digital auf Servern vorliegen, können benutzerfreundlich archiviert und schnell recherchiert werden. Röntgenologen, Fachärzte oder Klinikabteilungen können die Bilddaten per E-Mail verschicken oder im Intranet auf Onlinedatenbanken zur Verfügung stellen. Der Bedienkomfort und die maximal verfügbare Qualität der Aufnahmen sprechen zwar für diese Methode. Allerdings kann es aufgrund der großen Datenmengen, den hohen Energiekosten und des Datenschutzes auch hier zu technischen wie rechtlichen Problemen kommen.

Die Offline-Archivierung von medizinischen Aufnahmen auf CD, DVD oder Blu-Ray-Medien bringt eine hohe Flexibilität sowie niedrige Betriebskosten. Sie stellt eine sinnvolle Ergänzung zur Onlinespeicherung dar und kompensiert die Nachteile von Festplattensystemen. Eine CD bietet ein Speichervolumen von 700 MByte und somit Platz für rund 1400 CT-Bilder. Bei einer DVD liegt die Kapazität schon bei 4,7 GByte, und eine Dual-Layer-Blu-Ray-Disc fasst 50 GByte. Bei einer einzeiligen Spiral-Computertomographie (CT) kommen pro Untersuchung 100 Aufnahmen zusammen, bei einer 64-zeiligen ein Vielfaches davon. Bei dem großen und kostengünstigen Speichervolumen der optischen Medien können Ärzte alle Aufnahmen sichern, ohne mit explodierenden Kosten oder zu geringen Kapazitäten konfrontiert zu werden. Die optischen Speichermedien bieten aufgrund ihrer Speicherkapazität und Kompatibilität eine ideale Alternative, um Langzeitarchivierung und Bildverteilung in einer medizinischen Systemumgebung mit überschaubaren Kosten zu realisieren.

Automatisierte Abläufe mit DICOM

Um die Vorteile von optischen Speichermedien in einem medizinischen Workflow nutzen zu können, ist es sinnvoll, ein Disc-Publishing-System in die Systemumgebung einzubinden, um damit CDs, DVDs oder Blu-Ray-Discs (BDs) vollautomatisch zu produzieren.

Doch im Vorfeld sollte der Anwender über eine Bedarfsanalyse abklären, was er tatsächlich benötigt: Welche Anforderungen soll das System erfüllen, und welche technischen Voraussetzungen sind gegeben? Wenn der Anwender ausschließlich Patienten-CDs benötigt, reicht dann eine kostengünstige Onlinedatenbank? Wann ist ein komplettes Offline-Archiv sinnvoll?

Moderne bildgebende Systeme wie Ultraschallgeräte, MR- oder Röntgensysteme besitzen bereits standardmäßig eine DICOM-Schnittstelle und liefern Bilddaten digital. DICOM ist ein internationaler Standard für die Radiologie und wurde nach dem OSI-Modell entworfen. Mit ihm können Bilder und Daten von unterschiedlichen bildgebenden und bildverarbeitenden Geräten untereinander ausgetauscht werden. Für Media-Storage- und File-Formate ist Part 10 der zurzeit aktuellen DICOM-Version 3.0 relevant.

Diese DICOM-Daten aus den bildgebenden Sytemen kann der Anwender dann in einem PACS (Picture Archiving and Communication System) speichern und weiterverarbeiten. So greift zum Beispiel ein Arzt zu Diagnosezwecken direkt auf die Untersuchungsdaten zu.

Ein Disc-Publishing-System kann kombiniert mit einem PACS seine Vorteile voll ausspielen und sowohl individuelle Patienten-CDs wie auch DVDs für das Offline-Archiv erzeugen und damit wiederum Festplattenkapazitäten im PACS freigeben. Der große Vorteil der Einbindung in ein DICOM-Netzwerk oder PACS ist, dass das System die Daten automatisiert auf das optische Medium brennt.

Moderne PACSe haben bereits eine integrierte Schnittstelle für Disc-Publishing-Systeme. Hier kann der Anwender das Disc-Publishing-System ohne Programmieraufwand anschließen. Systeme ohne direkte Schnittstelle integriert der Lieferant über das API und den SDK der Disc-Publishing-Lösung. Bei bedienerfreundlichen Lösungen basiert SDK auf Rapid-APIs, die den Entwicklungsprozess vereinfachen und zum Beispiel Code-Bausteine bereitstellen. Die Entwickler setzen Standard-API-Functions-Calls ein, die bereits auf einem objektorientierten Programmier-Level realisiert sind. Die so erstellten Systemprogramme ermöglichen zum Beispiel den Datentransfer aus einem PACS oder einer Modalität an das Disc-Publishing-System und bereiten zudem die Daten so auf, dass diese in einem Standard-Format (ISO, UDF) auf die optischen Medien gebrannt werden können. Umgekehrt kann der Entwickler über das SDK auch Rückmeldungen aus dem Disc-Publishing-System an das PACS steuern.

Häufig verfügen Disc-Publishing-Systeme über eine eigene IP-Adresse und sind darüber in das Krankenhausnetz eingebunden. Der Anwender kann dann von allen Workstations aus vollautomatisch DICOM-konforme CDs, DVDs oder BDs erzeugen. Die Systeme erzeugen die Druckdaten für das Label automatisch aus dem DICOM-Header und fügen sie in die dafür vorgesehenen Bereiche ein. Entsprechen die gespeicherten Daten DICOM 3.0 Part 10, kann der Anwender die Patientendaten auf jedem Windows-, Macintosh-, Linux- oder Unix-Computer unabhängig von der Datenquelle einsehen. Wichtig ist, dass diese vernetzten Systeme über einen Schutz vor unberechtigtem Zugriff verfügen, zumindest sollte sich der Anwender über User-Name und Passwort einloggen müssen.

Arbeitsweise

Ein Disc-Publishing-System besteht aus einem oder mehreren Brennern, einem Drucksystem, einer Robotik zum Be- und Entladen von Discs und aus einem integrierten Industrie-PC mit Systemsoftware. Bei den Lösungen von Rimage beispielsweise kann der Anwender 50 bis 300 Medien in einem Vorratsbehälter unterbringen. Für das Bedrucken der Medien eignet sich das Thermo-Retransfer-Verfahren, das wasserfeste, haltbare Druck-Labels erzeugen kann, die archivgeeignet sind. Das Verfahren bringt die Farben zunächst auf eine Trägerfolie auf, die dann gemeinsam thermisch fest mit dem optischen Medium verbunden werden. Die hochfeste Trägerfolie dient gleichzeitig als Schutzfolie und macht das Label unempfindlich gegenüber Kratzern und Feuchtigkeit. Spezielle Farbpigmente sorgen dafür, dass sich die Label nicht verfärben.

Darüber hinaus gibt es Disc-Publishing-Systeme, die gleich mit einem Archivierungsserver ausgeliefert werden. Rimage etwa bietet solche Lösungen mit einem RAID-5- und einem Archivierungssystem mit 1,5 TByte Speicherkapazität an. Sie bieten damit eine Onlinespeicherung der Bilddaten während der Behandlung und übernehmen die Funktion des Applikationsservers.