Wireless über die letzten Meilen

Standard-WLAN-Technik bietet die Möglichkeit, leistungsfähige und genehmigungsfreie Richtfunkstrecken im Außenbereich einzurichten. Interessant ist dies beispielsweise für Standortvernetzungen von Unternehmen, aber auch zur Breitbandanbindung schlecht versorgter Regionen. Eine Schlüsselrolle spielen dabei Techniken wie 802.11n, MIMO, Kanalbündelung und Polarisationsantennen.

Wireless LAN hat die Arbeit innerhalb von Gebäuden nachhaltig revolutioniert: Heute nutzen Analysten zufolge über 80 Prozent aller Unternehmen WLAN in den unterschiedlichsten Ausgestaltungen, um die Flexibilität ihrer Netze zu erhöhen und die Mobilität und Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern. Dass Wireless LAN nur wenige Jahre nach Einführung der ersten Lösungen jedoch den Weg ins Freie finden würde, war zu Beginn nicht absehbar. Aus einfachem Grund: Die Technik - und damit auch die ersten Geräte - waren zunächst für die Nutzung im Gebäudeinnern konzipiert.

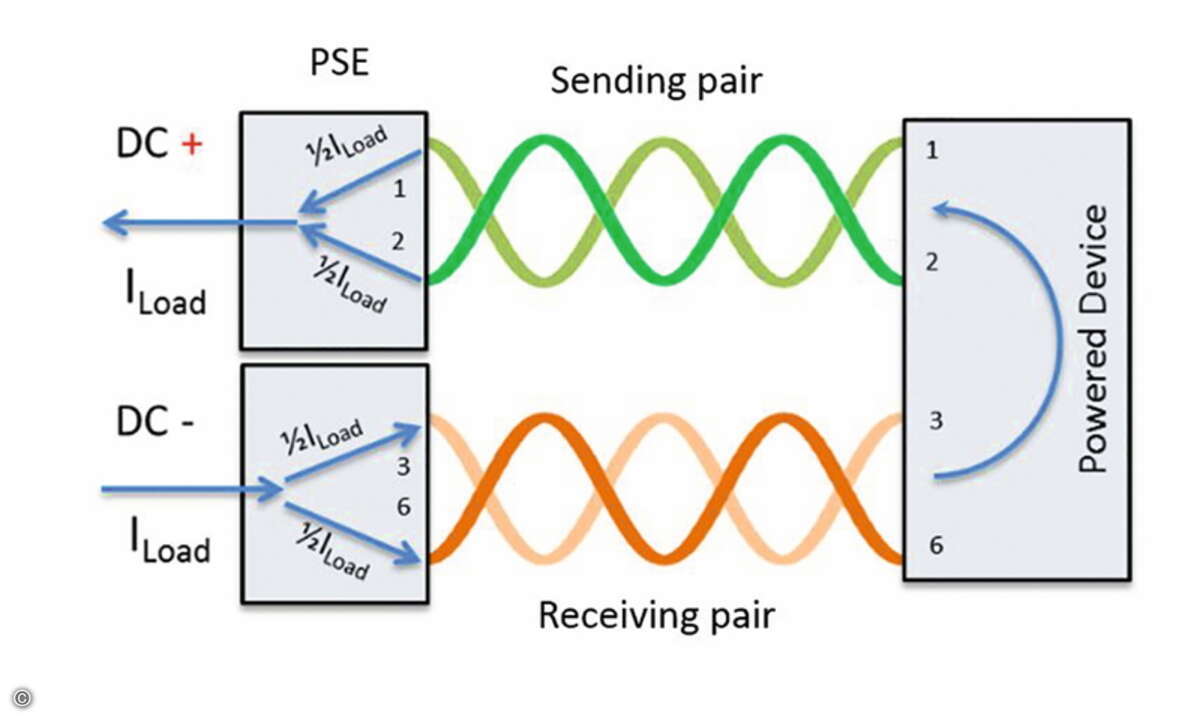

Auch 802.11n geht diesen Weg unverändert weiter: Seine hohen Bruttodatenraten von aktuell 300 MBit/s verdankt 11n einer Reihe neuer Mechanismen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei MIMO (Multiple Input Multiple Output), das - für sich allein genommen - die Leistungsfähigkeit von WLAN verdoppelt. Ein weiterer wichtiger Aspekt von 11n ist die Möglichkeit der Bündelung zweier 20-MHz-Kanäle zu einem 40-MHz-Kanal.

MIMO verwendet mehrere Sender und Empfänger, um parallele Datenströme (Spatial Streams) auf demselben Funkkanal zu übertragen. Hierzu nutzt MIMO ein technisches Phänomen, das innerhalb von Gebäuden unweigerlich auftritt: die aufgrund von Reflexionen durch Wand- und Deckenflächen entstehende Mehrwegausbreitung der Funksignale. Ein Ansatz, der im Freien so nicht funktionieren kann: Denn bei der häufigsten Nutzungsform von Wireless LAN im Außenbereich - den Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (P2P) - stehen Sender und Empfänger in einer direkten Sichtbeziehung (Line of Sight - LoS) zueinander. Folglich treten auch keine Reflexionen auf, die MIMO für die Unterscheidung der Spatial Streams benötigt. Dennoch kommt 802.11n zunehmend für den Aufbau von Hochleistungs-Richtfunkstrecken zum Einsatz, die dank der neuen WLAN-Technik bis zu fünfmal schneller sind als P2P-Verbindungen auf der Basis der herkömmlichen 54-MBit/s-Standards IEEE 802.11a/g. Wie passt dies zusammen?

MIMO und Polarisations-Diversity

Um die Performance-Gewinne durch MIMO auch bei Richtfunkstrecken nutzen zu können, ist ein Zusammenspiel neuer und alter Techniken erforderlich. Konkret bedeutet dies, dass 802.11n-basierende Richtfunkstrecken ihre volle Leistungsfähigkeit im Freien nur bei Anschluss entsprechender Antennen - so genannter Dual-Slant- oder Polarisations-Diversity-Antennen - erreichen. Diese Antennen verfügen über zwei separate Antennenanschlüsse und vereinen in einem einzigen Gehäuse zwei Antennen mit um 90 Grad verdrehten Polarisationsebenen. Über die Antennenanschlüsse werden die beiden Spatial Streams aus dem MIMO-Access-Point aufgenommen, gesendet und beim Empfang wieder zusammengesetzt.

Ebenfalls von großer Bedeutung ist das gewählte Frequenzband. 802.11n erlaubt grundsätzlich den Betrieb im 2,4- oder 5-GHz-Band. Für die Performance und die Zuverlässigkeit einer 802.11n-Richtfunkstrecke ist der Betrieb im 5-GHz-Band klar von Vorteil. Einerseits stehen in diesem Frequenzband deutlich mehr überlappungsfreie Kanäle für die Kanalbündelung zur Verfügung als im 2,4-GHz-Band, und andererseits wird das 5-GHz-Band deutlich seltener verwendet, sodass es hier zu geringeren Störungen durch andere WLAN-Installationen kommt. Allerdings sind beim Betrieb im 5-GHz-Band einige Sicherheitsvorschriften einzuhalten - der Beitrag wird darauf noch ausführlicher eingehen.

Die Kombination von Mehrwegeausbreitung, Polarisations-Diversity und 5-GHz-Band ergibt für 802.11n-P2P-Strecken völlig neue Dimensionen für Datendurchsatz und Reichweite. Praktische Nettodurchsätze von 160 MBit/s (UDP) sind dabei realisierbar. Wird die Leistungsfähigkeit eines solchen Systems voll ausgereizt, dann lassen sich sogar über Distanzen von 20 Kilometern durchaus effektive Nettodatenraten von 15 MBit/s erzielen - wobei in dieser Kalkulation eine Reserve von 10 dB für Schlechtwetterbedingungen wie Starkregen oder Schneefall bereits eingerechnet ist. Sind noch größere Distanzen zu überwinden, oder liegt zwischen den beiden Endpunkten der Funkstrecke ein Hindernis, das eine Sichtverbindung unmöglich macht, so lässt sich durch eine Verkettung mehrerer Access Points ("Relais"-Betrieb) auch eine Verbindung zwischen deutlich weiter voneinander entfernten Endpunkten realisieren.

Performance-Sprung durch BFWA

Eine nochmals deutliche Steigerung der Leistungsfähigkeit von 802.11n-basierenden-Funkstrecken ermöglicht der mittlerweile durch einige Access Points unterstützte "Broadband Fixed Wireless Access", kurz BFWA. Hinter BFWA verbergen sich zusätzliche Frequenzen im Bereich von 5,755 GHz bis 5,875 GHz, die die Bundesnetzagentur (BNetzA) im August 2007 freigegeben hat. Diese sollen dabei helfen, den Breitbandausbau im ländlichen Raum schnell und wirtschaftlich voranzutreiben.

Der Vorteil von BFWA liegt in der sehr hohen maximal zulässigen Sendeleistung von 4.000 mW EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power). Denn ohne BFWA ist die zulässige maximale Sendeleistung für Outdoor-WLAN-Richtfunksysteme im 5-GHz-Band auf 1.000 mW beschränkt. Durch die Vervierfachung der Strahlungsleistung lassen sich mit denselben Richtfunksystemen deutlich größere Distanzen überbrücken beziehungsweise höhere Nettodatenraten erzielen. Die Nutzung von BFWA ist melde-, aber nicht genehmigungspflichtig und Providern vorbehalten.

Der Planungs- und Installationsaufwand für Outdoor-Funkstrecken ist gegenüber alternativen Lösungen minimal - oft liegen zwischen Planung und Inbetriebnahme nur zwei oder drei Wochen. Außerdem sind Richtfunkstrecken auf der Basis von Standard-WLAN grundsätzlich weder anmelde-, noch gebühren- oder genehmigungspflichtig, sodass ihr Betrieb keine lizenzbezogenen, laufenden Kosten verursacht. Das Funken im für 802.11n-typischen 5-GHz-Band ist darüber hinaus europaweit zugelassen. Die einzige Ausnahme stellt die Meldepflicht für das erwähnte BFWA dar. Soll eine Funkstrecke im Frequenzband von 5,755 GHz bis 5,875 GHz betrieben werden, muss diese bei der Bundesnetzagentur angezeigt werden, es fallen jedoch keine Gebühren an.

Ein typisches Anwendungsgebiet für WLAN-Richtfunkstrecken stellt die Standortvernetzung dar. In vielen Fällen kommt es für Unternehmen deutlich günstiger, ihre Standorte - beispielsweise Verwaltungsgebäude und Lager im Industriegebiet nebenan - per Funk miteinander zu vernetzen, als auf Standleitungen oder breitbandige Internet-Verbindungen zurückzugreifen. Ebenfalls sehr häufig kommt WLAN-Richtfunk zum Einsatz, um die "letzte Meile" zu überbrücken. In vielen Gebieten, die auf dem Breitbandatlas der Bundesregierung als "weißes Loch" gekennzeichnet sind, entkommen Gemeinden, Unternehmen oder ganze Gewerbegebiete nur mithilfe von WLAN sinnvoll der digitalen Wüste: Sie installieren Richtfunkstrecken bis zum nächsten Ort mit Highspeed-Internet-Zugang und gehen von dort aus ins Netz. Auch Mobilfunk-Provider setzen auf Wireless LAN. Sie nutzen diese Technik, um über so genannten Backhaul-Verbindungen einzelne Mobilfunkbasisstationen an ihre übergeordneten Einheiten anzubinden. Andere häufige Anwendungen finden sich im Offshore-Bereich.

Planungs- und Betriebshinweise

802.11n-basierende Außeninstallationen lassen sich ganz unterschiedlich realisieren: Zum einen über spezielle 802.11n-Outdoor-Access-Points, die dann auch im Freien und unter extremen klimatischen Bedingungen (zum Beispiel -30°C bis +65°C) betrieben werden können, oder über eine Kombination aus klassischem Indoor Access Point und passender Outdoor-Antenne. Letztere in der Regel günstigere Lösung lässt sich überall dort realisieren, wo die Antenne nicht weit vom Gebäude entfernt zu installieren ist. Denn zu lange Kabel zwischen Access Point und Antenne - beispielsweise bei Mastmontage - führen zu Dämpfungsverlusten und mindern die Signalleistung sowie die Reichweite beziehungsweise die Durchsätze der Funkstrecke.

Wie erwähnt, erfolgt der Betrieb der meisten Richtfunkstrecken auf der Basis von 802.11n aus Leistungsgründen im 5-GHz-Frequenzbereich. Dieses Frequenzband wird jedoch auch von anderen Funkanwendungen genutzt - beispielsweise dem Positionsradar von Flughäfen oder im militärischen Umfeld. Damit das WLAN diese übergeordneten Systeme nicht stört, müssen WLAN-Installationen im 5-GHz-Band den verwendeten Kanal automatisch und schnellstmöglich freigeben, wenn sie dort ein Radarsignal bemerken. Dazu ist die Einhaltung der europaweit gültigen Norm ETSI EN 301 893 - auch DFS (Dynamic Frequency Selection) genannt - für die verwendeten WLAN-Komponenten verbindlich.

Zwei weitere technische Aspekte sind bei der Planung einer Richtfunkstrecke zu beachten: der Überspannungsschutz sowie die so genannte Fresnelzone. Beim Betrieb im Außenbereich sind die WLAN-Module Gewittern und atmosphärischen Spannungen ausgesetzt und können dadurch beschädigt werden. Dem Schutz der Elektronik dienen Blitzschutzvorrichtung und Überspannungsschutzadapter, die die Überspannungen am Antenneneingang der Access Points limitieren. Ein solcher Überspannungsschutz ist ein Muss für jede WLAN-Außeninstallation.

Die Fresnelzone wiederum ist von zentraler Bedeutung für die Leistungsfähigkeit einer Funkstrecke. Die Antennen strahlen ihre Leistung nicht linear, sondern in einem modellabhängigen Winkel ab. Durch die kugelförmige Ausbreitung der Wellen kommt es in bestimmten Abständen von der direkten Verbindung zwischen Sender und Empfänger zur Verstärkung oder zu Auslöschungen der effektiven Leistung. Diese dreidimensionalen Bereiche werden als Fresnelzonen bezeichnet. Um die vollständige Leistungsfähigkeit der Funkstrecke zu gewährleisten, muss die so genannte Fresnelzone 1 vollständig frei von Hindernissen wie etwa Bäumen oder Hausdächern bleiben.

Fazit

Hohe Leistungsfähigkeit, geringer Planungs-, Installations- und Kostenaufwand, nahtlose Kompatibilität mit bestehenden LANs und der weitgehende Verzicht auf Meldepflichten machen 802.11n-basierende WLAN-Richtfunkstrecken für Unternehmen, Provider und Kommunen zunehmend attraktiv. Auch die Hersteller reagieren: So wurde beispielsweise von Lancom Systems der erste 11n-Outdoor-WLAN-Access-Point bereits im Frühsommer 2008 auf den Markt gebracht und jüngst um BFWA ergänzt. Auch die weitere Entwicklung bleibt spannend - denn schließlich verspricht 802.11n mit späteren Chipsatzgenerationen Bruttodatenraten von 450 bis 600 MBit/s - und damit eine nochmals deutlich höhere Performance.