Die Kraft der zwei Kerne

Dual-Core-CPUs – Das Gigahertz-Rennen der CPUs pausiert vorerst an der 4-GHz-Grenze. Statt höherer Taktraten sollen CPUs mit mehreren Kernen und effizientere Designs für mehr Leistung im Server sorgen.

Die CPU-Hersteller haben einsehen müssen, dass die stete Erhöhung der Taktraten immer gravierendere Probleme mit sich bringt. Dazu gehören vor allem thermische Verlustleistungen und ein enormer Stromhunger. Derzeit liegt eine imaginäre Grenze irgendwo bei 4 GHz. Darüber scheinen Leistung, Abwärme und Stromverbrauch – zumindest mit heutigen Fertigungstechniken – nicht mehr in einer akzeptablen Relation zueinander zu stehen. Daher suchen die CPU-Hersteller händeringend nach Auswegen, um bei gleich bleibender oder gar langsamerer Taktrate noch mehr Leistung aus den Prozessoren zu kitzeln.

Wieder einmal waren die High-End-Serverschmieden mit ihren Risc-Prozessoren den PC-Servern einen großen Schritt voraus. Bereits vor Jahren führten HP, IBM und Sun Prozessoren mit mehreren CPU-Kernen auf einem einzigen Prozessormodul ein. Jetzt hält die Multi-Kern-Technologie auch Einzug bei Server- und Desktop-CPUs mit x86-64-Technologie. Als Wegbereiter für die Doppelkern-Technik kann man Intels Hyperthreading ansehen. Hier verarbeitete ein CPU-Kern zwei Instruktionen simultan und stellte sich dem System daher auch als Dual-CPU-System dar. Zwar konnten Hyperthreading-CPUs keine enormen Geschwindigkeitsvorteile erzielen. Jedoch bereiteten sie die Anwendungen und Betriebssysteme darauf vor, verstärkt mit Multi-Threading zu arbeiten und damit die kommenden echten Multikern-CPUs effizient zu unterstützen.

Der doppelte Kern am rechten Fleck

Einige Administratoren fragen sich, warum sie eigentlich noch schnellere CPUs einsetzen sollen, wenn sie die aktuell verfügbaren noch nicht einmal bis zum Ende ausreizen. Andere können wiederum gar nicht genug Leistung pro Server haben. In der Praxis überwiegen allerdings die Anwendungen, welche die Prozessoren unterfordern und eher im Bereich I/O auf Flaschenhälse stoßen. Dennoch ist Dual-Core ein Thema für alle, hauptsächlich auf Grund des Preises – und immer, wenn man in diesem Zusammenhang den Begriff »günstiger« erwähnt, schlagen Einkäuferherzen höher. Der Trick liegt auf der Hand: Wer heute mit einem Dual-CPU-Server zurechtkommt, kann sich ab sofort mit einem Single-CPU-Server mit zwei Cores begnügen. Die Maschine kostet bei der Anschaffung und im Unterhalt weniger, liefert jedoch eine vergleichbare Leistung. Die Anwender mit hohen Anforderungen an die Serverleistung erhalten hingegen für das gleiche Geld plötzlich eine Maschine mit der doppelten CPU-Kern-Anzahl und damit fast die doppelte Leistung.

Die eigentliche 64-Bit-Architektur nutzen aktuell noch nicht so viele Anwender und Anwendungen. Eine wesentliche Neuerung stellt in erster Linie das Speicherinterface dar, das mit der größeren Zahl an Adressleitungen problemlos RAM-Größen von mehr als 4 GByte direkt adressieren kann. Davon profitieren speicherhungrige Applikationen wie SQL-Server. Die 64-Bit-Instruktionen zur reinen Datenbearbeitung oder parallelen Arithmetik (SSE2 & 3) nutzen Server noch wenig.

Zwei Lager, zwei Ansätze

Trotz Softwarekompatibilität gehen die Erzkonkurrenten AMD und Intel das Dual-Core-Thema mit verschiedenen Architekturen an.

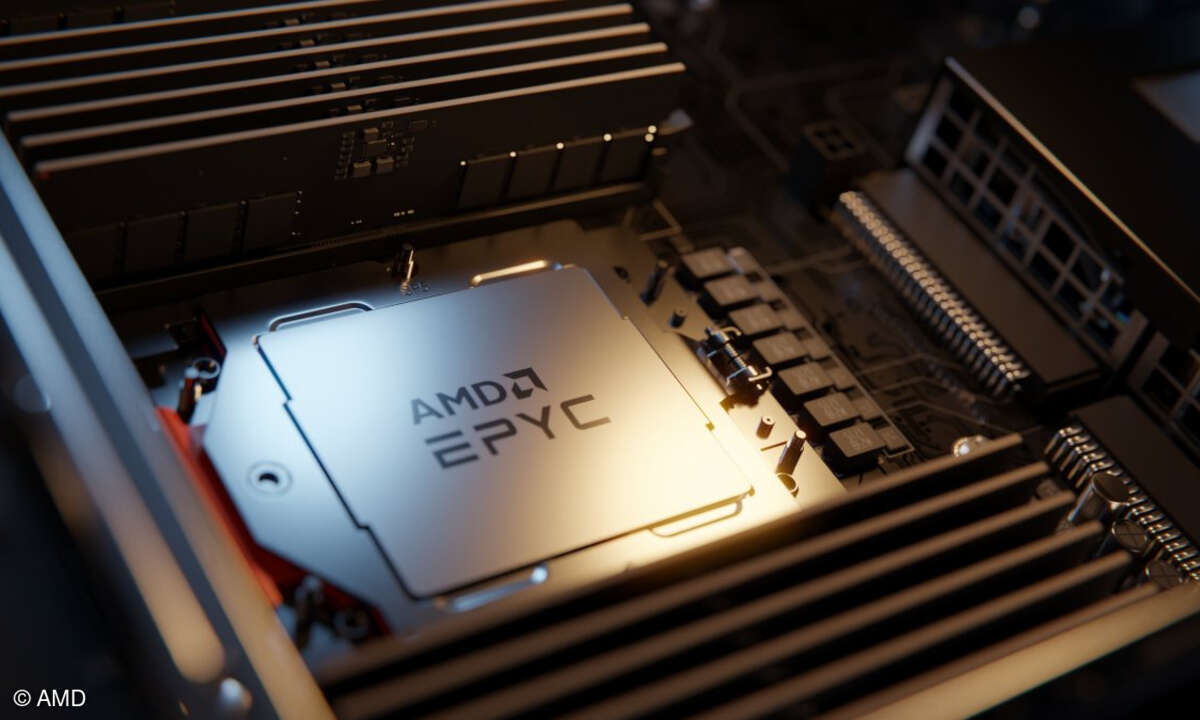

AMDs Opteron integriert einen Dual-Channel-DDR-1-Speichercontroller und drei Hyper-Transport-Links. Über diese 64-Bit breiten und mit 1 GHz getakteten HT-Kanäle unterhält sich die CPU mit anderen Prozessoren oder der Peripherie. AMD offeriert den Prozessor in drei Familien: 1xx, 2xx und 8xx. Der Unterschied der Modelle besteht in der Zahl der HT-Links, die mit Koherenzprotokoll arbeiten. Nur kohärente-HT-Kanäle können CPUs miteinander verbinden und die CPU-Caches abgleichen. Die 2xx-CPUs besitzen einen kohärenten Kanal (für Dual-CPU-Server), die 1xx keinen (Single-CPU), und bei den 8xx-er Modellen arbeiten alle HT-Kanäle kohärent (bis acht CPUs). Einfache HT-Kanäle binden Chipsätze wie HT-to-PCI-e- oder HT-to-PCI-X-Bridges an und kommunizieren darüber mit der Peripherie.

Diese Architektur verzichtet auf den klassischen externen Memory Control Hub (MCH, auch als »Northbridge« bekannt). Damit braucht AMD im Server kein teures Serverchipset.

Die bisherigen Opteron-Modelle mit den Typenbezeichnungen x40 bis x54 integrieren einen CPU-Kern und arbeiten mit Geschwindigkeiten bis 2,8 GHz. Mit zwei Kernen laufen die Modelle x65 bis x80 bei Geschwindigkeiten zwischen 1,8 und 2,4 GHz. Das Besondere an den Dual-Core-CPUs ist, dass sie nicht mehr Strom als ihre Ein-Kern-Vorgänger brauchen und in den gleichen CPU-Sockel passen. Laut AMD kann daher jedes Opteron-Board auch DC-Prozessoren betreiben, der Anwender muss im Zweifelsfall ein Bios-Update des Boardherstellers einspielen.

Neben den Standard-Prozessormodellen mit einer maximalen Stormaufnahme von 90 Watt offeriert AMD besondere HE- und EE-Prozessoren, die sich mit 55 und 30 Watt zufrieden geben, dafür aber mit geringerer Geschwindigkeit laufen.

Im Lauf des kommenden Jahres wird AMD eine neue Opteron-Modellreihe auf den Markt bringen, die nicht mehr sockelkompatibel zu der aktuellen arbeitet. Diese neuen Prozessoren werden dann DDR-2-Speicherinterfaces enthalten und eventuell auch einen schnelleren HT-Link verwenden. Details zu diesen Systemen gibt AMD aktuell noch nicht preis. Auf der längerfristigen Roadmap stehen CPUs mit vier und mehr Kernen und Erweiterungen wie Kerne, die sich auf Chip-Ebene umprogrammieren lassen.

Intel führt Doppelkerne ebenfalls in drei Familien ein: Desktop, Entry-Level- und Midrange-Server. Der Pentium-4-Nachfolger Pentium D – wobei »D« für Desktop, nicht für Dual-Core steht – integriert zwei 64-Bit-Kerne, kann aber nur als Einzel-CPU arbeiten. Zum Pentium-D offeriert Intel verschiedene Chipsätze für Desktops (945, 955) und einen Serverchipsatz für Einsteigerserver E7230. Dieser Chip integriert einen Dual-Channel DDR-2-Speichercontroller bis 667 MHz, den S-ATA-Controller sowie PCI-e-Busse. Für High-End-Workstations und Mittelklasse-Server fertigt Intel den neuen Xeon DP (Dual-Processor, Codename »Paxville« DP) mit zwei Kernen und 64-Bit. Dazu gibt es aktuell noch das Server-Chipset »Lindenhurst«. Einen Schritt weiter mit dem Chipsatz, aber nicht der CPU, ist Intel bei seinen Mehrwegesystemen. Das »Twincastle«-Chipset spricht vier Xeon-MP-CPUs über zwei Front-Side-Busse an und adressiert vier DDR-2-Speicherkanäle sowie mehrere PCI-e-Busse. Allerdings steht der Dual-Core-Xeon-MP mit 64-Bit-Extensions noch nicht zur Verfügung. Der »Paxville MP« soll erst im Dezember 2005 auf den Markt kommen. In der ersten Jahreshälfte 2006 folgt ein neues Chipset »Blackford« für die DP-Plattform. Das stellt dann jeder CPU einen eigenen Front-Side-Bus zur Verfügung, so dass nur zwei Kerne sich einen FSB-Kanal teilen müssen.

Noch in 2006 will Intel eine wesentliche Neuerung auf den Markt bringen: Ein neues Core-Design soll die besten Eigenschaften der »Netburst«- und »Pentium-M«-Architektur vereinen. Damit können Intel CPUs effizienter arbeiten und mehr Instruktionen pro Takt erreichen. Aktuell liefert ein Intel-Xeon-Prozessor bei 3 GHz etwa so viel Leistung wie ein AMD Opteron bei 2 GHz. Die Intel-»Woodcrest«-Architektur soll das ändern und damit langsamer getaktete CPUs mit höherer Leistung schaffen. Für einen Zeitrahmen nach 2006 peilt Intel mit »Whitefield« eine CPU-Architektur an, die mehr als zwei Cores pro Prozessor verwendet.

Im Schatten der Konkurrenzkämpfe gewinnt der Anwender. Beim Umstieg auf Dual-Core-Server erhält er fast die doppelte Rechnerleistung zum gleichen Preis. Benutzer von Dual-CPU-Maschinen können vielleicht noch mehr sparen, da günstige Uni-CPU-Systeme plötzlich die Arbeit der teureren Dual-CPU-Maschinen übernehmen. ast@networkcomputing.de