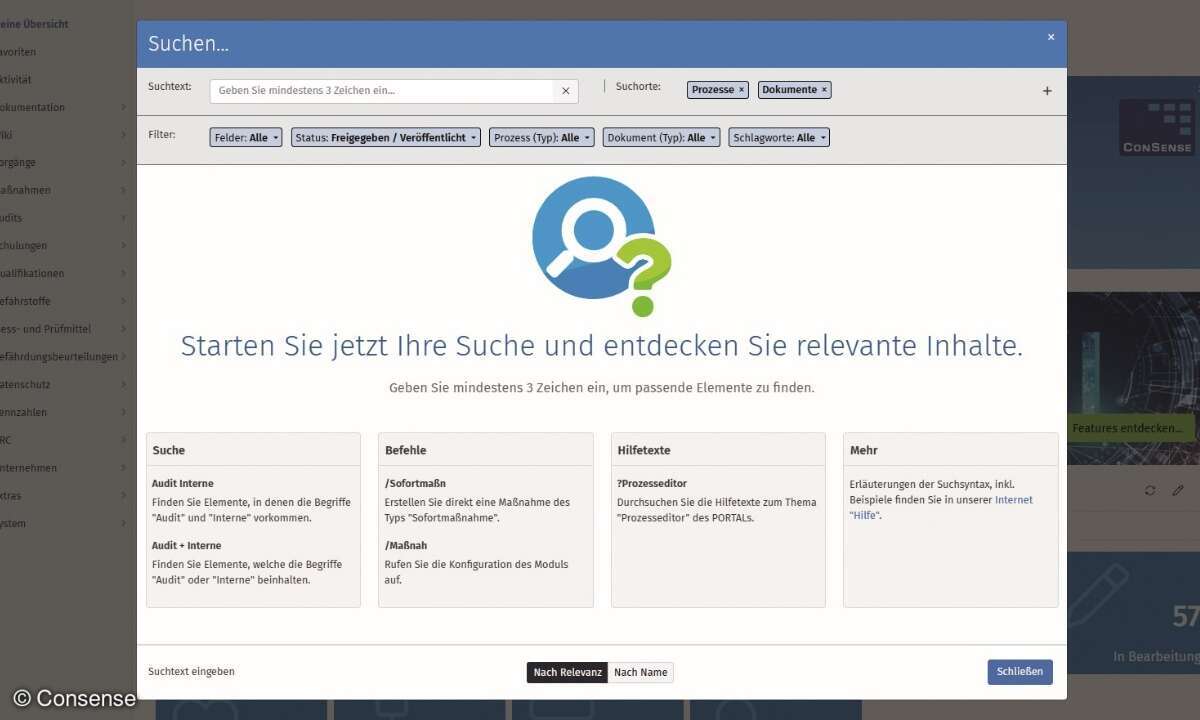

Flexibles Management-Modell

Next-Generation-Networks – Service-Provider und Netzbetreiber befinden sich in der Zwickmühle: Sie müssen investieren, um neue Dienste zu bieten und zugleich die Betriebskosten für ihre Infrastruktur senken. Den Ausweg bieten modellbasierte Management-Ansätze, die sich automatisch der Infrastruktur anpassen.

Die zunehmende Datenflut und weltweite Verbindungen erhöhen den Bedarf an breitbandigen, konvergenten Netzen. Außerdem verlangen die Kunden und Anwender von ihren Service-Providern und Netzbetreibern qualitativ hochwertige Netzverbindungen. Die Standardlösung hierfür sind IP-basierte Weitverkehrsnetze. Sie bieten ein relativ einfach zu implementierendes Netzwerkprotokoll sowie die notwendige Flexibilität, Daten als Sprache, Bild oder Dokument zu übertragen. Zudem ermöglichen sie die Erschließung neuer Märkte durch zusätzliche Dienste wie Voice-over-IP, IPTV oder Video-on-Demand. Auf Grund ihrer umfangreichen Inhalte, extrem hohen Qualitätsanforderungen und einer Vielzahl unterschiedlicher Endgeräte erhöhen sie wiederum die Herausforderungen an die Service-Provider.

Netz der nächsten Generation

Zur Bezeichnung eines solchen Netzwerks haben die ITU und das ETSI den Begriff Next-Generation-Network oder kurz NGN definiert. Er steht für ein hochkomplexes Kommunikationsnetz, das sich durch die Konvergenz herkömmlicher Telefon-, Mobilfunk- und Computernetze mit IP-basierten Netzen ergibt. Ein NGN bietet sowohl herkömmliche als auch neue Services wie Sprach-, Daten- und Bildübertragung über ein einheitliches, QoS gewährleistendes, MPLS-basierendes IP-Netz.

Die Systemarchitektur besteht hauptsächlich aus Softswitches und Gateways, welche die einzelnen Netze physikalisch verbinden und notwendige Format- und Datenkonvertierungen erledigen. Die Softswitches steuern die Gateways, um etwa Verbindungen über alle Netzgrenzen hinweg auf- und abzubauen. Gateways und Softswitches lassen sich dabei unabhängig voneinander weiterentwickeln. So erfordert zum Beispiel die Einführung eines neuen Dienstes nur Änderungen an den Softswitches. Andererseits werden bei Einbindung einer neuen Netzwerktechnologie nur entsprechende neue Gateways an den Netzschnittstellen nötig.

Die Entwicklung von einem traditionellen Ansatz, in dem jeder Dienst auf einer eigenen Technologie basiert, hin zu einer einzigen, Service-orientierten Architektur (SOA) ist jedoch nur Schritt für Schritt erreichbar. Denn herkömmliche Telefon-, Daten- und drahtlose Netze lassen sich nicht einfach auf eine einzige IP-Infrastruktur übertragen. Auch die Zusammenführung des Managements der unterschiedlichen Technologien in eine einheitliche Verwaltung ist nicht ohne weiteres möglich.

NGN im Griff

In einer solchen dynamischen Umgebung, die Sprache, Video, Internet und kabellose Netze zu einem für die Anwender einheitlichen Ganzen verbindet, lassen sich die einzelnen Technologien nicht mehr unabhängig voneinander überwachen und verwalten. Das so genannte »Silo-Management« früherer Tage funktioniert in einer solchen Umgebung nicht mehr. Daher sollten Service-Provider eine Management-Lösung einsetzen, die die zu Grunde liegenden Technologien eines meist über einen längeren Zeitraum gewachsenen NGNs zentral und weitgehend automatisch verwaltet. Zusätzlich sollten sie die Eigenschaften und Abhängigkeiten der gesamten Umgebung miteinander korrelieren und automatische Analysen in Echtzeit durchführen. Dies umfasst das Modellieren, Vermitteln, Entdecken und Verbinden der zu Grunde liegenden Netzwerke wie ATM, Frame-Relay oder Glasfaser. Da sich die Umgebung ständig verändert, sollte sich die Lösung skalieren sowie mit neu entwickelten Adaptern für Verwaltungsprogramme, OSS-Anwendungen und Netzwerkgeräte ergänzen lassen.

Bislang besitzt jede Technologie ihre eigene Methode, meist mit regelbasierter Korrelation, zur Ausführung, Sicherung und Abrechnung der Dienstleistungen. Für NGNs sind solche traditionellen Ansätze jedoch unbrauchbar, denn die reine Größe und die schnellen Veränderungen des Netzwerks überfordern deren Kapazitäten. Auf Grund der flexiblen, modularen Architektur der NGNs ist für deren Verwaltung ein Modell-basierter Ansatz der effektivste. Dies entspricht auch den Richtlinien des Telemanagement Forums sowie der IETF, SNIA und ITIL. So beschreibt der Modell-basierte Ansatz von EMC die Dienste, ihre Abhängigkeiten von Infrastrukturkomponenten und Anwendungen sowie ihre Eigenschaften und Einschränkungen. Die damit assoziierten Objekte werden automatisch erkannt, im Informationsmodell abgebildet und wieder auffindbar gespeichert.

Das Datenmodell muss die NGN-Umgebung unabhängig von Händler, Gerät oder Zugangsmethode beschreiben. Dazu ist eine flexible, offene und automatische Vermittlung nötig. Bestehende und entstehende Standards wie SNMP, TMF814 (»TeleManagement Forum«), MTOSI (»Multi-Technology Operations System Interface«) oder MTNM (»Multi-Technology Network Management«) erfüllen diese Herausforderungen. Doch einige Geräte benötigen andere Mechanismen. So müssen sich nicht nur das Datenmodell, sondern auch die Vermittlungsprotokolle automatisch Änderungen in der Umgebung anpassen. Diese Funktion umfasst Infrastruktur und Dienste sowie die aktuellen Management-Richtlinien. Jede Verwaltungslösung muss daher so aufgebaut sein, dass sie für zukünftige NGNs skalierbar ist. Zu berücksichtigen sind dabei die Anzahl von Netzwerkelementen, Services und Nutzern, die Größe des Netzes sowie die Bandbreite an Technologien. Zudem muss sich die Management-Lösung flexibel und ohne größere Updates an neue Dienste und Technologien anpassen können.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, verfolgt beispielsweise EMC einen modellbasierten Ansatz mit einheitlichen Daten (Unified-Data-Model) und Funktionen für Vermittlung, automatischer Fehleranalyse sowie Ermittlung von Auswirkungen und Installationsarchitektur. Das von EMC patentierte »Common Information Model« basiert auf Standards wie IETF CIM oder TMF SID (»Shared Information and Data Modelling«) und bietet eine abstrakte Beschreibung von Infrastruktur-Komponenten, Application-Services, Diensten auf Kontrollebene und Business-Services sowie deren Abhängigkeiten und Beziehungen.

Dadurch kann das Modell ein NGN und deren Dienste zentral darstellen, unabhängig von Händler oder Technologie. Dies ist bei den meisten aktuellen NGN-Architekturen besonders wichtig, da sie verschiedene Technologien von verschiedenen Herstellern verwenden. Zum Beispiel enthält ein typisches NGN heute ältere Netzwerk-Übertragungstechniken wie WDM oder SDH sowie verschiedene Zugangstechnologien für die Anbindung der Nutzer. Dazu gehören Metro-Ethernet und Fibre-to-the-Home (FTTH) in Großstädten, DSL in Kleinstädten sowie die drahtlosen Zugangstechnologien Wifi, Wimax, 3G und HSDPA.

Während traditionelle IP-Netze SNMP verwenden, nutzen NGN-Komponenten zumeist Element- und Netzwerkmanagement-Systeme (EMS/NMS). Daher sollte eine aktuelle Lösung Komponenten und Services über einen weiten Bereich an Vermittlungsprotokollen wie SNMP, TL1 (»Telecom Management Protocol«) und TMF814 sowie proprietäre EMS/NMS-Schnittstellen erkennen. Dies ist in Echtzeit mit Statusinformationen von verschiedenen Quellen zu verarbeiten und miteinander zu korrelieren.

Die verwendete Lösung sollte auch eine automatische Fehleranalyse bieten – mit einer Darstellung, wie sich auftretende Fehler entlang der Beziehungskette zwischen den Infrastrukturkomponenten verbreiten. Um dies zu ermöglichen, berechnet die Lösung von EMC im sogenannten Codebook automatisch alle potentiell möglichen Fehler und ordnet ihnen jeweils eine spezifische Kombination von Fehlermeldungen zu, so dass der ursächliche Fehler bei Auftreten von Störungen in Echtzeit angezeigt wird. Administratoren erhalten damit Informationen über die exakte Fehlerquelle und nicht mehr Hunderte von unbearbeiteten und schwer verständlichen Meldungen. Dies reduziert die Zeit zur Diagnose von Netzwerkfehlern und verbessert damit die Service-Qualität für die Kunden.

Zudem sollte das Datenmodell über eine Wirkungsanalyse die Fehlerursachen mit den davon betroffenen Diensten verbinden. Zum Beispiel kann in einem MPLS-VPN-Netzwerk der Ausfall einer Karte in einem PE-Router (Provider-Edge) mehrere CE-Router (Customer-Edge) blockieren. Die Wirkungsanalyse zeigt die eigentliche Ursache entsprechend an. Damit entfällt die Notwendigkeit der manuellen Fehlersuche durch den Administrator.

Fazit

Service-Provider und Netzbetreiber profitieren auf vielfältige Weise von NGN-Diensten und deren einheitlichem Management durch ein generisches Datenmodell. Eine solche Lösung bietet Vorteile in zentralen Bereichen

- Kundenzufriedenheit: Informationen als echte Entscheidungsgrundlage sind jederzeit verfügbar; beispielsweise bei der Priorisierung von Fehlern – nämlich in Abhängigkeit davon, welche Dienste sie beeinträchtigen und welche Service-Levels gefährdet sind. Die Service-Qualität sowie Kundenzufriedenheit steigen.

- Wirtschaftlichkeit: Die Reparaturzeit bei Störungen der angebotenen Dienste sinkt drastisch, da eine automatisierte Lösung den Zeitaufwand für die Fehlererkennung überflüssig macht. Die Netzwerkadministratoren werden entlastet.

- Betrieb: Durch die automatische Anpassung an Änderungen der IT-Infrastruktur verringert sich der Aufwand für die Wartung. So reduzieren sich Betriebskosten, weil eine Modell-basierte Lösung kein Programmieren und Regel-Schreiben erfordert.

- Finanzen: Bestehende Investitionen werden genutzt, wodurch sich Umsatz- und Produktivitätsverlust reduzieren.

Lutz Rackow,

Product Marketing Manager,

EMC Deutschland