IT-Dienstleistung sauber kalkuliert

IT-Dienstleistung sauber kalkuliert Pauschalen für externe IT-Dienstleistungen sind out, gefragt ist eine Abrechnung nach Verbrauch. Dazu muss der Dienstleister aber über automatisierte Prozesse verfügen.

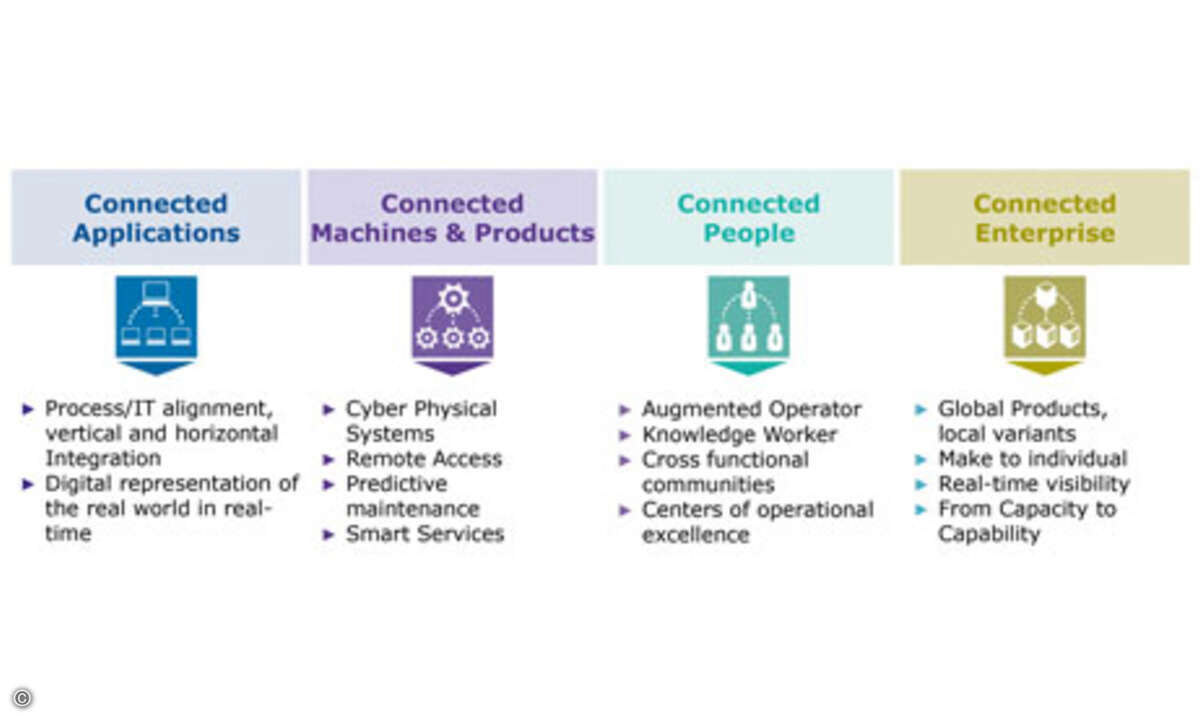

Der Markt für ausgelagerte IT-Dienstleistungen stagniert nicht, aber die Abschlüsse werden kleiner. Die meisten Anbieter haben sich auf diese Situation noch nicht eingestellt. Der Grund ist klar. Die meisten fahren ein relativ starres Angebotsmodell. Eine Abrechnung nach Verbrauch können sie rein technisch nicht darstellen. Deshalb setzen sie nach wie vor auf die Pauschale. Wenn die Abschlüsse aber kleiner werden, fördert eine solche Haltung nicht unbedingt das Geschäft. Im Gegenteil. Es ist Flexibilität im Angebot und in der Leistungsverrechnung gefragt. Gerade Mittelständler wissen Angebote nach Bedarf und Abrechnung nach Verbrauch zu schätzen, weil sie dadurch besser kalkulieren können. Überdies macht es die Telekom- und Mobilfunkbranche schon lange vor, wie flexibel Geschäfts- und Abrechnungsmodelle sein können. Flexibilität im Angebot benötigt aber natürlich bestimmte technische Voraussetzungen. Nur was nachvollziehbar, messbar, sicher und handhabbar ist, kann in ein solides Geschäftsmodell transformiert werden.

Basis einer leistungsgerechten Abrechnung Drei Aspekte sind für die Realisierung leistungsgerechter Abrechnungsmodelle ausschlaggebend:

1. Ein webbasiertes Kundenportal, das einen Genehmigungs- und Bestellprozess der angebotenen IT-Services erlaubt – am besten rollenbezogen und mandantenfähig.

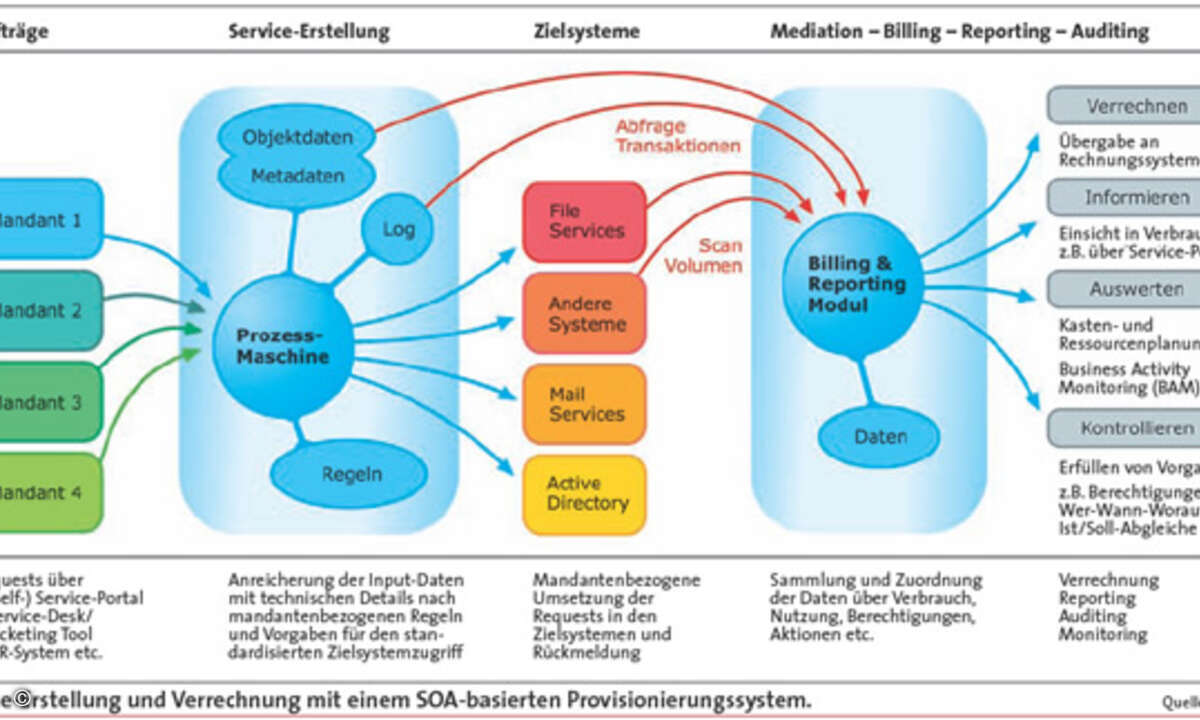

2. Eine intelligente Prozessmaschine als Herzstück, die einzelne Services nach Kunden getrennt verwalten kann und den Stand der abgegebenen Leistung für die transaktionsbezogene Verrechnung stets aktuell hält.

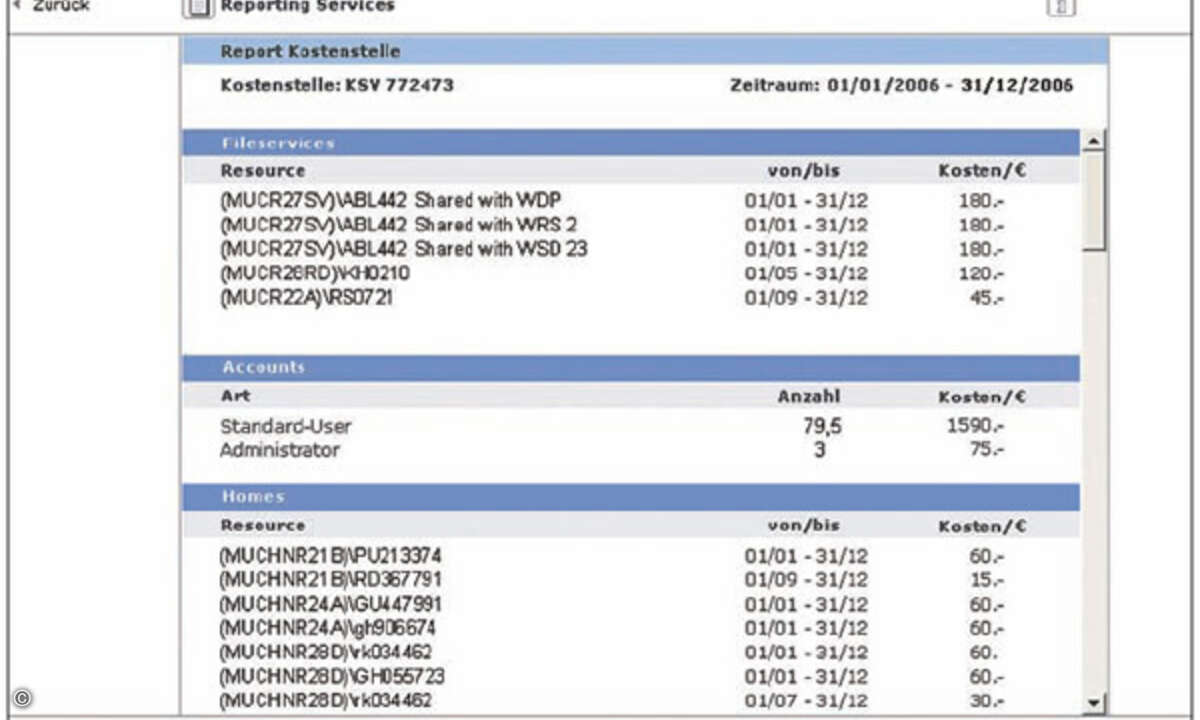

3. Eine Abrechnungssoftware, die nicht nur bezogen auf Daten, Kunden und/oder Kostenstellen verdichtet, sondern auch Verbrauchsdaten zur Verrechnung an ERP-Systeme übergibt und Kunden wie Dienstleistern die Möglichkeit bietet, leistungsbezogene Reports zu generieren.

SOA – flexibel und transparent Als äußerst sinnvoll und hilfreich hat sich hier ein SOA-basierter Ansatz erwiesen, der eine Trennung von Daten-Objekten, Regelobjekten, Metadaten und Zielsystemobjekten vorsieht. Damit erlangt man ein Höchstmaß an Flexibilität in der Erstellung oder Adaption neuer Services, Regeln und Prozesse, alles verbunden mit einer effizienten Verwaltung von Änderungen und hoher Revisionssicherheit. Je nachdem, welche Art der leistungsbezogenen Verrechnung gefordert ist, erhält man über den beschriebenen Ansatz hinaus unterschiedliche Nutzenaspekte: Bei der transaktionsbezogenen Verrechnung (neuer Anwender, Zugriffsrechte auf Dateiablagen, Änderungen von anwenderbezogenen Daten), bei der pro ausgelöstes Ticket und Service verrechnet wird, kann die Umsetzung nahezu vollständig automatisch vorgenommen werden. Wenn der Bestell- und Genehmigungsprozess ein Mehr-Augen-Prinzip enthält, kann der Kunde über jeden Arbeitsschritt des Genehmigungsverfahrens informiert werden. Die daran anschließende technische Umsetzung wird in Abhängigkeit von der jeweiligen Rechtestruktur des einzelnen Kunden mit der Prozessmaschine automatisiert. Im Anschluss daran können tages-, wochen- oder monatsaktuell die Bestellvorgänge in Berichte verdichtet und den Protagonisten zur Verfügung gestellt werden. Der Kunde erhält einen Leistungsbericht im Sinne einer detaillierten Telefonrechnung, der Dienstleister einen Statusbericht über Anzahl der Tickets und bei Bedarf auch über die Auslastung der Zielsysteme.

Unterschiedliche Verrechnungsmodelle Anders verhält es sich bei der volumenbasierten Leistungsverrechnung (beispielsweise nach Größe von Dateiablagen oder E-Mail-Konten). Der Genehmigungs- und Bestellvorgang ist zwar derselbe, jedoch sind die Auswirkungen auf die Verrechnung völlig unterschiedlich, denn hier kommt ein System zum Einsatz, das mit spezieller Software auf den Zielsystemen arbeitet. Diese Software-»Agenten« werden über einen Server verwaltet und erheben die Leistungsdaten in den einzelnen Zielsystemen zu einem günstigen Zeitpunkt, beispielsweise wenn kein oder wenig Betrieb stattfindet. Natürlich sind auch alle Mischformen von transaktions- und volumenabhängiger Leistungsverrechnung möglich und sinnvoll. Das setzt vor allem eine saubere Stammdatenpflege und eine intelligente Vermittlung in einem lose gekoppelten System voraus, um beide Datensätze tagesaktuell aufzubereiten. Darüber hinaus garantiert ein solches System vor allem die Zukunftsfähigkeit. Je nachdem ob es sich um einen internen oder externen Dienstleister handelt, sind die Nutzenaspekte unterschiedlich. Ein interner Dienstleister hat typischerweise nur einen Mandanten, jedoch hunderte Regeln, die oft rollenbezogen sind. Seine Herausforderung besteht darin, immer wieder richtlinienkonform neue Systeme in das bestehende Provisionierungssystem integrieren zu müssen.

Prozessautomation und Nachvollziehbarkeit Etwas anders gelagert sind die Marktanforderungen eines externen Dienstleisters. Über seine Systeme müssen eine Vielzahl von Mandanten mit Standard-IT-Services versorgt werden, und das bei einem Höchstmaß an Individualisierung in Angebot und Geschäftsmodell. Seine tägliche Herausforderung besteht darin, die angebotenen IT-Services mandantenfähig zu verwalten und sie an neue Kunden anzupassen. Jeder einzelne IT-Service, bei dem implizit schon fünf bis zehn Prozesse anfallen, kann typischerweise zehn bis 25 unterschiedliche (Kunden-)Variationen besitzen. Um dieser Vielfalt Herr zu werden und ständig neue, attraktive Angebote bieten zu können, ist ein externer Service-Anbieter gezwungen, seine Prozesse und Regeln von zentraler Stelle über alle Mandanten hinweg zu verwalten. Ohne die Transparenz und das Wissen um die Abhängigkeiten von lose gekoppelten Systemen ist das ein aussichtsloses Unterfangen, bei dem der Anbieter mit jedem Update ein hohes Risiko eingeht. Vor allem bei Services für IT-Finanzdienstleister sind die Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit und Dokumentierbarkeit der Prozesse besonders hoch. Bei einer Automation der Prozesse ist eine solche Nachvollziehbarkeit implizit erfüllt. Die rechtlichen Sicherheitsaspekte werden also automatisch abgedeckt.

Thomas Reeb ist Vice President Sales Consulting bei der Münchner econet AG