Langlebige Strippen

Die passive Netzwerk-Infrastruktur ist das Stiefkind des unternehmensinternen Kommunikationssystems. Kaum ein Projekt ist dem Administrator unangenehmer als ein Upgrade oder der Austausch der Verkabelung.

Kupfer- und Glasfaserkabel, Stecker, Dosen und Panels sind unentbehrliche Bestandteile der Netzwerke. Dennoch behandeln die IT-Verantwortlichen die passive Infrastruktur stiefmütterlich. Und das angesichts der Tatsache, dass die Verkabelung oft weitaus länger als zehn Jahre nahezu unverändert in Betrieb bleibt, gleichzeitig aber ein enormes Wachstum an Übertragungskapazitäten verkraften muss. Die technologische Lebensdauer von aktiven Komponenten wie Switches, Routern und Servern ist weit geringer und liegt bei rund zwei Jahren. Hier stellt sich die Frage, inwieweit die Planer der passiven Infrastruktur die Entwicklungen der kommenden Jahre in Bezug auf Anschlusskapazität und Bandbreitenerfordernisse bei der Installation vorhergesehen haben. Nicht selten fällt die Entscheidung für die günstigste Variante mit technologischen und kapazitiven Parametern, welche sich im Wesentlichen an den Erfordernissen zum Installationszeitpunkt orientieren.

Etliche Unternehmen arbeiten mit Verkabelungen, die bereits so betagt sind, dass es selbst hartgesottenen Administratoren den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Ein defekter Switcheinschub ist schnell ausgetauscht, und jede Art von modularen Geräten, die sich an einem mehr oder weniger gut erreichbarem Ort befinden, sind leicht auf dem neuesten Stand zu halten. Doch Netzwerkkabel, die in Kanälen laufen, die nur selten leicht zugänglich sind, entziehen sich widerspenstig der Erneuerung. Die Gründe hierfür liegen ebenso in der Komplexität der Upgrades als auch in eher »politischen« Bereich. Längere Netzwerkausfälle sind nicht tolerierbar und eine enorme Belastung für den täglichen Betrieb. Neuverkabelungen setzen dies aber meist voraus, insbesondere wenn es darum geht, bestehende Kabeltrassen zu erweitern, wenn diese ohne Modifikation nicht mehr ausreichend Kapazität für zusätzliche Leitungen liefern. Zudem funktioniert das bestehende Netzwerk ja »noch irgendwie«, und die Anwender haben sich im Laufe der Zeit an die allmählich schlechter werdende Leistungsfähigkeit gewöhnt. In der Praxis führe das oft zu geringen Anschlusskapazitäten mit übertriebenen Hub- und Switchkaskaden, so die Kabelspezialisten des Beratungsunternehmens Cabledoc. Typisch seien hier nicht zu managende Geräte, die malerisch auf dem Boden unter den Schreibtischen mit spinnennetzartig sich ausbreitenden Patchkabeln platziert sind.

Info Tipps für die Runderneuerung der passiven Infrastruktur

Wer das Projekt »Neuverkabelung« angeht, steht vor einem Berg von Fragen. Es gilt, das bestehende System genau zu analysieren und den zu erwartenden Bedarf der kommenden Jahre abzuschätzen. Um eine detaillierte Planung kommt niemand herum:

- Die passive Infrastruktur von einem Profi planen lassen.

- Im Bürobereich mit einer Anschlussgruppe (drei bis vier Anschlüsse) pro 5 m2 kalkulieren; in Gängen, Küchen, Treppenhäusern und anderen Räumlichkeiten einen Zwillingsanschluss pro 10 m2 berechnen.

- Auf einem Stockwerk mit Kupferkabel arbeiten und stockwerkübergreifend eher auf Glasfaser setzen. Für Redundanz sorgen ebenfalls verlegte Kupferkabel.

- Zumindest eine Anschlussgruppe auf jedem Stockwerk mit Glasfaser ausstatten. In fünf Jahren hat sich diese Investition bestimmt gelohnt.

Hat die passive Infrastruktur das Ende ihrer technischen Leistungsfähigkeit erreicht, ist sie für den Netzwerkadministrator oft zu einem undurchsichtigen »Verkabelungsmonster« mutiert. Uneinheitliche Beschriftungen, unbekannte Wege obsoleter Anschlüsse, die nicht mehr verwendet werden, mangelnde Fehlereingrenzungsmöglichkeiten oder fehlende Redundanzen sind die Probleme, mit denen er zu kämpfen hat. Da bleibt oft keine andere Wahl, als völlig neu zu verkabeln.

Kategorien und Klassen

Vor dem Ziehen der Strippen heißt es allerdings, sich mit den verschiedenen Kategorien und Klassen der einzelnen Kabeltypen auseinanderzusetzen. Es gibt zwei internationale Normungssysteme: die der amerikanischen EIA/TIA und die der internationalen ISO/IEC mit ihrem europäischen Ableger CENELEC, kurz für European Committee for Electrotechnical Standardisation.

Die weit verbreitete »Kategorien«-Terminologie stammt von der EIA/TIA. Diese beziehen sich hauptsächlich auf die realisierbare Übertragungsbandbreite in MHz einzelner Komponenten eines strukturierten auf Kupfer basierenden verdrillten Verkabelungssystems. Das europäische Pendant entspricht den gleichen »Kategorien«, nur wird hier von Klassen gesprochen, die alphabetisch angeordnet sind. So entsprechen beispielsweise die Kabel der EIA/TIA-Kategorie 6 der ISO/IEC-Klasse E.

Weit verbreitet sind in Deutschland die Kabel der Kategorie 5 auf der Basis von geschirmten Zweidrahtkabeln. Ginge es nach den Amerikanern, wäre dieser Standard bereits obsolet, da bei ihnen hauptsächlich ungeschirmte Kabel zum Einsatz kommen, die nicht sonderlich gut für die immer höheren Übertragungsraten geeignet sind und bei Gigabit-Geschwindigkeiten schnell streiken. Hier haben sich die Amerikaner beholfen und die Kategorie 5e mit einigen Erweiterungen definiert.

Die eingeführten Erweiterungen sind allerdings nicht immer sinnvoll. So kann es insbesondere bei einer durch Herstellermix zusammengewürfelte Cat. 5e-Installation dazu kommen, dass die Verkabelung letztendlich nicht einmal den Anforderungen von Cat. 5 entspricht. Dies ist deswegen möglich, weil die in der Norm vorgesehene Toleranzbreite von +/- 10 Prozent bei der Sollimpedanz von 100 Ohm in der Praxis zu recht erheblichen Signalreflexionen nicht aufeinander bestmöglich abgestimmter Komponenten führen kann.

Zudem verletzt Cat. 5e die ursprünglichen Design-Parameter dieses Verkabelungssystems. Das sah vor, dass von den insgesamt vier Drahtpaaren jeweils die Paare 1 und 4 für die eigentliche Übertragung zu nutzen seien und die restlichen Paare auf Erdpotenzial gelegt werden. Die Paare sind allerdings nur bedingt geeignet, da es sich dabei ebenso um gesplittete wie gekreuzte Leitungen handelt.

Nach Cat. 5

Allerdings reichten die Änderungen an Cat. 5 den Normierungsgremien nicht aus. Deshalb entstand die Kategorie 6; sie ist ein Teil der Commercial-Building-Wiring-Standards, die unter TIA/EIA-568-B veröffentlicht sind. Cat. 6 verbindet einen Teil der von Cat. 7 angestrebten weiten Bandbreite mit den umfassenden Anforderungen, die in Cat. 5e definiert wurden. Diese Kabelkategorie spezifiziert die Anforderungen an 100 Ohm symmetrische Twisted-Pair-Kabel sowie die dazugehörigen Verbindungshardware und Patchkabel.

Zur Verbesserung der elektromagnetischen Kompatibilität sind in Cat. 6 auch die Symmetrieanforderungen von Kabeln, Steckern, Dosen und Patchfeldern festgelegt. Zudem soll ein Cat. 6-System auch rückwärtskompatibel sein. Darüber hinaus handelt es sich um ein generisches Verkabelungssystem, das es einer Mischung von Komponenten unterschiedlicher Hersteller erlaubt, relativ reibungslos zusammenzuarbeiten.

Die US-Hersteller favorisieren den Cat. 6-Standard. Doch gibt es erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Seiten des Atlantiks. In Europa und besonders Deutschland hat der noch neuere Standard Cat. 7 die Nase vorn.

Kategorie 7 erlaubt Frequenzen von bis zu 750 MHz und arbeitet mit sehr robusten Kabeln. Diese sind bekannt unter der Bezeichnung S-STP oder auch PIMF, kurz für »Paare in Metallfolie«.

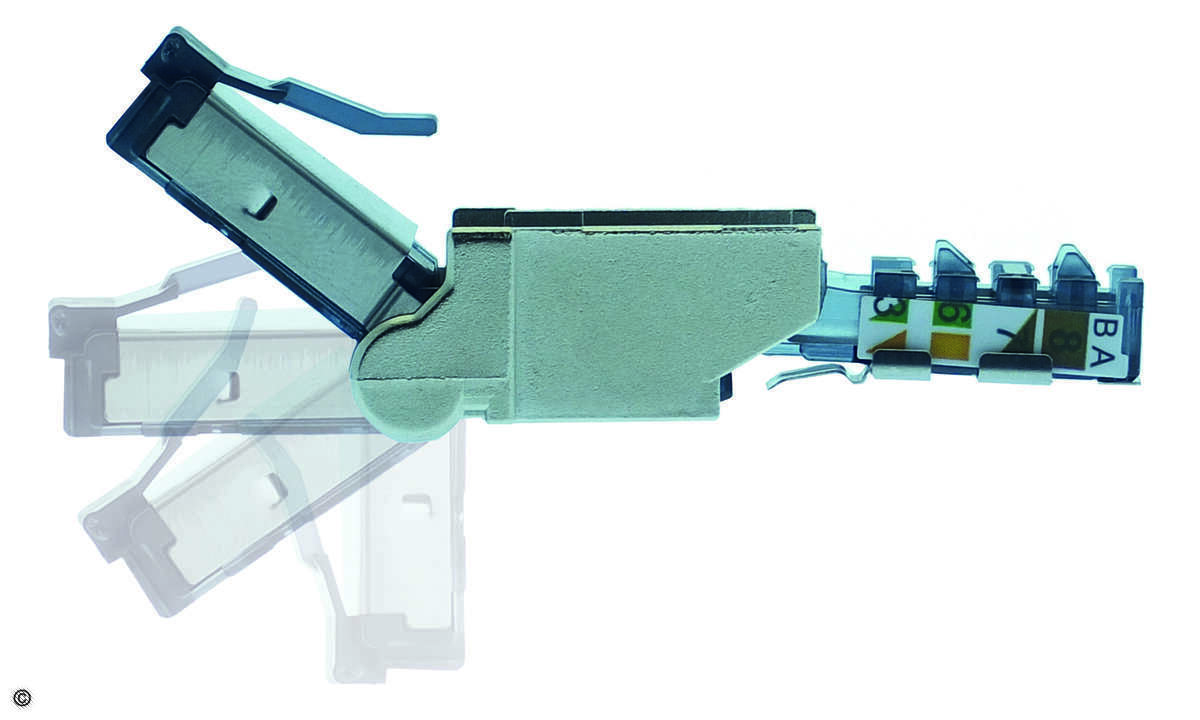

Allerdings hat Cat. 7 nicht nur Vorteile gegenüber Cat. 6. Es nutzt nicht die gleichen RJ45-Steckverbinder, die in geschirmten Kabelinstallationen üblich sind. Das macht die Neuverkabelung um einiges schwieriger, wesentlich teuerer und führt zu Zurückhaltung bei den Neuinstallation. Allerdings konnten sich die Normierungsgremien an diesem Punkt auf die Steckverbinder GG45 der Alcatel-Tochter Nexans einigen. Dieses Verbindungssystem ist rückwärtskompatibel zu den RJ45-Steckern.

Cat. 6 und Cat. 7

Wo Cat. 5 noch den Anforderungen von Gigabit-Ethernet gewachsen ist, aber keinerlei Reserven mehr für die Bandbreiten-Erweiterung aufweist, sind Cat. 6 und Cat. 7 besser gerüstet. In Richtung UTP oder FTP, kurz für Foil-Screened-Twisted-Pair, als gesamt geschirmt, aber ohne Paarschirmung, führt das für bis zu 250 MHz ausgelegte Cat. 6.

Die aus technischer Sicht interessantere Möglichkeit ist Cat. 7. Das liegt nicht nur daran, dass die in Europa als Klasse F bezeichnete Kabelvariante mehr Spielraum für künftige Anwendungen bietet. Betrachtet man die Zusammenhänge zwischen Kabelverseilung und Übertragungseigenschaften, so zeigt sich, dass ungeschirmte oder paargeschirmte Kabel hier unter deutlichen Einschränkungen leiden. So verlangen NEXT- (Near-End-Crosstalk) und FEXT-Werte (Far-End-Crosstalk) kleine, unterschiedliche Paarschlaglängen. Bestmögliche Return-Loss- oder Verzögerungs-Eigenschaften lassen sich dagegen nur mit eher großen und annähernd gleichen Schlaglängen erzielen. Ungeschirmte oder paargeschirmte Kabel gehen in dieser Beziehung immer einen Kompromiss ein. Bei der STP-Variante schützt die Einzelschirmung vor zu hohen Crosstalk-Werten. Auch im Hinblick auf die elektromagnetische Verträglichkeit zeigen sich geschirmte Kabel als die bessere Variante.

Teures Glas

Die Kupferkabel der neueren Zeit unterstützen alle Sprach-, Daten-, Bilder- und Video-Anwendungen. Zudem enthalten sie Empfehlungen zur Struktur eines Verkabelungssystems und klassifizieren die Ende-zu-Ende-Verbindung mit den dafür einzusetzenden Kabeltypen. Kommt es aber künftig zu noch schnelleren und bandbreitenintensiveren Technologien, so stehen die Kupferkabel langfristig an ihrer Leistungsgrenze und damit wohl vor dem Aus. So ist es im Backbonebereich jetzt schon üblich, mit Glasfaserkabeln zu arbeiten.

Heute sind diese Kabel eigentlich nicht mehr sehr viel teurer als die Kupfervarianten. Was diese Alternative kostenspielig macht, sind die aktiven Komponenten für den Verkabelungstyp auf der Basis von Glasfasern. Daher ist eine komplette Ablösung von Kupferleitungen durch Lichtwellenleiter erst in seltenen Fällen wirtschaftlich sinnvoll. Wie in allen Bereichen der IT können sich die Preisverhältnisse aber sehr schnell ändern. Sobald die großtechnische Fertigung rein optischer Switches für den Massenmarkt anläuft, wird dies sicherlich auch der Fall sein.

Nach der Kabelwahl

Neben den technischen Aspekten der Verkabelung, die weitgehend über die Standardisierungsgremien geregelt sind, gilt es bei der Planung und Strategie die gleichen Faktoren zu berücksichtigen, die im Prinzip auch für alle anderen Bereiche des Netzwerks gelten: Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Support, Wartung und natürlich Kosten.

Die Anforderungen an die Kommunikationssyteme steigen weiterhin. Damit das Unternehmen konkurrenzfähig bleiben kann, muss das installierte Kabelsystem so flexibel ausgelegt sein, dass es mit den Anforderungen an das Kommunikationssystem wachsen kann. Heute gilt es möglicherweise nur, die Mitarbeiter in einem Gebäude zu verbinden, dann zwischen Gebäuden oder in der Region. Mit der Entwicklung neuer Technologien wird es immer schwieriger, vorherzusagen, welche Anforderungen auf die Unternehmen zukommen. Allerdings sollte die Kabelinfrastruktur mindestens etliche Jahre überdauern können. Ein Upgrade oder eine Runderneuerung ist immer ein aufwändiges, störendes und teueres Unterfangen. Deshalb sollten entsprechende Änderungen nicht all zu oft notwendig werden.

Eine erfolgreiche Installation eines Verkabelungssystems bedeutet noch lange nicht das Ende des Projekts. Da die Kabel viele Jahre arbeiten sollen, ist eine ständige Wartung erforderlich. Darüber hinaus erweist sich oft, dass das Verkabelungssystem nach einigen Umzügen innerhalb des Unternehmens und anderen Änderungen kaum noch den Plänen gleicht, nach denen es installiert wurde. Um Verzögerungen bei den Wartungsarbeiten zu vermeiden, ist es unbedingt notwendig, die Pläne entsprechend den Änderungen konstant zu aktualisieren. [ ka ]