Paradigmenwechsel durch konvergente Applikationen

Triple-Play – Die Konvergenz setzt sich in den Unternehmen durch. Aber es ist nicht nur das konvergente IP-Netz, auf das die Unternehmen aller Branchen zunehmend setzen.

Es ist weniger der Einsparungserfolg über Voice-over-IP-Netze, der die Unternehmen inspiriert, mit der Konvergenz einen Schritt weiter zu gehen. Ganz im Gegenteil: Die anvisierten Einsparungen sind oftmals weit geringer ausgefallen, als die Hersteller es verheißen hatten. Dafür gibt es viele Gründe. So mussten die Unternehmen an allen Ecken und Enden ihre Netzinfrastruktur – LAN und WAN – aufrüsten, um sich für die Sprach- und Videoübertragung der Qualität der TK-Netze anzunähern. Wichtige Netzwerkknoten und Verbindungen mussten redundant ausgelegt werden. Daneben mussten Quality-of-Services (QoS) für eine Sprach- und Videoübertragung ohne Aussetzer im Netzwerk umgesetzt werden. Hinzu kam die Investition in ein neues Netzwerkmanagementsystem. Es muss in der Lage sein, die komplexe IP-Netzwerkkonstruktion aus Redundanz und QoS zu beherrschen. Auch personalpolitisch lief der Wechsel ins neue konvergente IP-Netz nicht immer reibungslos. Das TK-Personal war mit einer komplett neuen Sprach-/Video-Welt konfrontiert und fügte sich nur langsam.

Der nächste Schritt in die IP-Konvergenz, die der Sprach-/Daten-/Video-integrierten Applikationen, ist dennoch unausweichlich. Hier schlummert für die Unternehmen der eigentliche Nutzen: Einsparungen und eine höhere Produktivität ihrer Mitarbeiter. Dennoch sollten die Entscheider diesmal Aufwand und Kosten auf der einen Seite, die Einsparungen und höhere Produktivität auf der anderen, klar gegenüberstellen. Nicht nur die Anschaffung und Installation der Applikationen wie Unified-Communication, Communication-Center oder Video-Conferencing, bei Bedarf erweitert um Web-Collaboration, hat ihren Preis. Auch die Integration zentraler Geschäftsdaten ist mit einigem Aufwand verbunden. Sie wird dann gebraucht, wenn solche Daten beispielsweise in Auftritte wie Communication-Center oder Web-Collaboration einfließen sollen.

So genannte Standardschnittstellen wie Telephony-Application-Programming-Interface (TAPI) und Computer-Supported-Telecommunication-Applications (CSTA) versprechen wenig Erleichterung. Entweder werden sie von den Herstellern nicht voll unterstützt. Oder diese Schnittstellen wurden von ihnen so verändert, dass sie aufwändig angepasst werden müssen. Workflows müssen so konzipiert und ausgerichtet werden, dass sie zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen zum richtigen Zielgerät transportieren. Besonders aufwändig ist die Integration der Daten und ihr Weitertransport, wenn die mobilen Mitarbeiter an den konvergenten Applikationen partizipieren sollen. Dann kommen zur Daten-Integration über den Backend weitere Anforderungen im Frontend hinzu: Daten-Synchronisierung im Offline-Betrieb, Anpassungen auf unterschiedliche Gerätebetriebssysteme und Display-Formate.

Zudem werden die Unternehmen mit dem Ausbau ihrer konvergenten Applikationen ihre Sicht der Dinge ändern müssen. Das beginnt damit, dass sie in Dimensionen eines umfassenden IT-Service-Managements planen und handeln müssen. Zumal die neuen Applikationen wesentlicher Teil der Optimierung ihrer Geschäftprozesse sind. Nicht am falschen Management-Ende zu sparen, empfiehlt sich schon mit Blick auf die sensible Synchronität von Strömen wie Video und Sprache. Über ein QoS-fähiges Netzwerkmanagement allein ist sie nicht professionell zu bewerkstelligen.

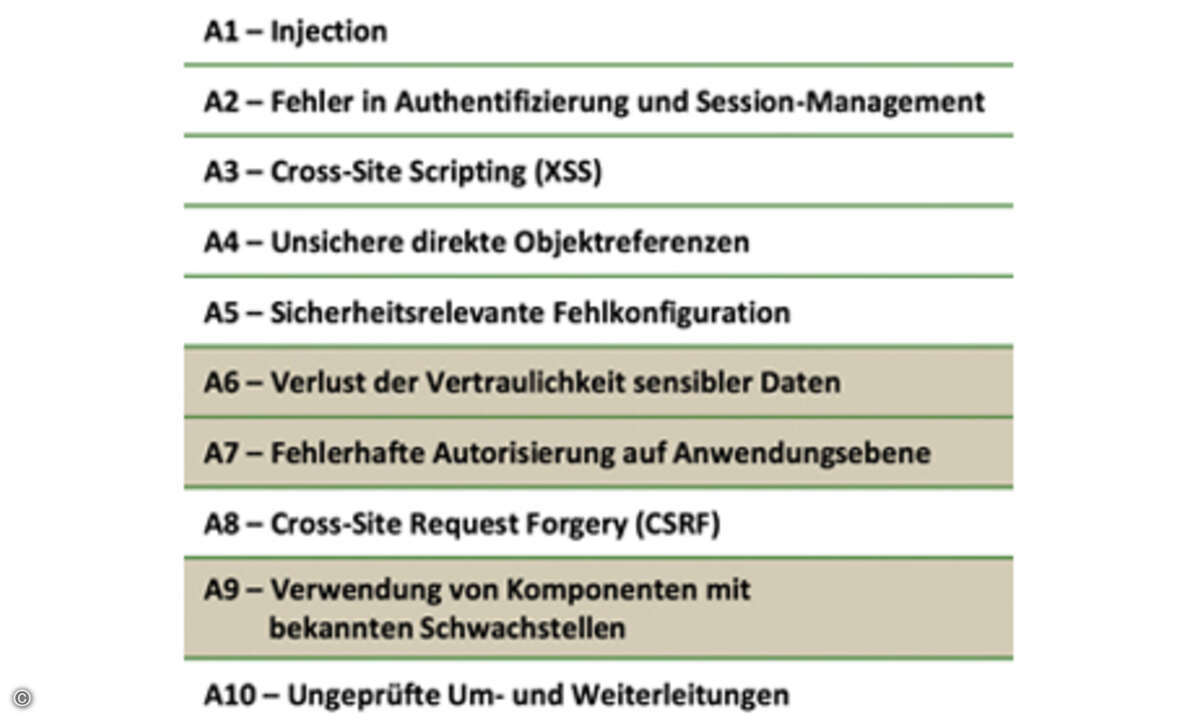

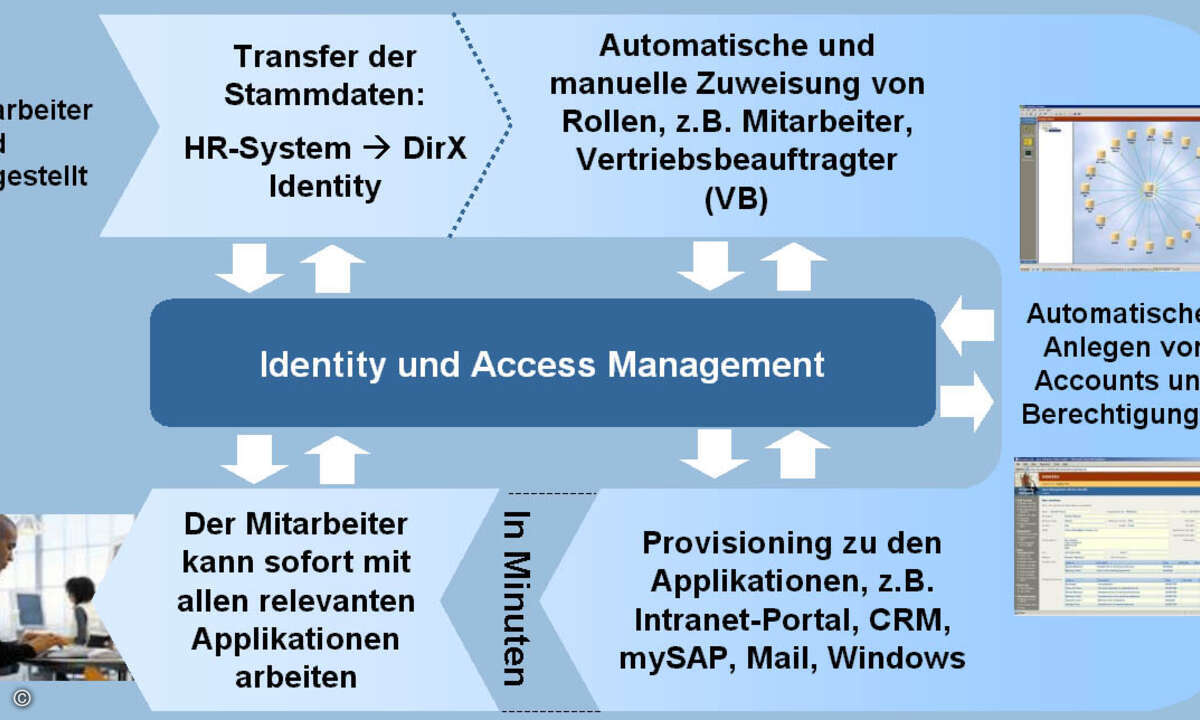

Hinzu kommt das Umdenken in puncto IT-Sicherheit. Mit der Einführung konvergenter Applikationen müssen auch diese Anwendungen und Dienste konzeptionell und technisch in die IT-Sicherheit einbezogen werden. Damit ist bereits ein Shift von mehr oder weniger nur Netzwerk-lastigen Sicherheitsmechanismen zu einer ergänzenden, umfassenden Zugriffskontrolle, beispielsweise realisiert über Identity- und Access-Management (IAM), abzusehen. Diese Erweiterung muss natürlich strategisch eingeplant und ausgerichtet werden. Zumal IT-Sicherheitsstrategien künftig nicht mehr von außen nach innen, sondern von IAM ausgehend von innen nach außen greifen sollten.

Auch in puncto Messen von Service-Levels beziehungsweise Service-Level-Agreements (SLAs) kündigt sich mit den konvergenten Applikationen eine grundlegende Veränderung an. Nicht nur besonders flusskritische Sitzungen wie Videokonferenzen erweitert um Web-Collaboration werden den Bedarf an einer Ende-zu-Ende-Sitzungskontrolle verstärken. Die Unternehmen werden durch ihre generelle Optimierung ihrer Geschäftsprozesse ohnehin zunehmend auf diese Ende-zu-Ende-Kontrolle auf Sitzungsebene angewiesen sein.

Die damit verbundenen Service-Levels wie garantierte Sitzungsaufbauzeiten oder garantierte Performancewerte innerhalb der Sessions, werden neue Messverfahren erforderlich machen. Die alten wie die Protokollanalyse im Backbone oder Application-Responsetime-Measurement (ARM) werden nicht mehr ausreichen. Gefordert ist statt dessen ein Verfahren, das über spezielle Messstationen ausgehend die gesamte Transaktionskette per Simulation einbezieht. Natürlich wird die Ende-zu-Ende-Betrachtung und -Bewertung von Services auch die Provider unter Zugzwang setzen. Sie werden ihren Kunden auf gleicher Service-Ebene mit entsprechenden SLAs und Messverfahren begegnen müssen.

Jürgen Bauer, Consultant bei LogicaCMG

juergen.bauer@logicacmg.com