Drei Migrationsmodelle für den Mittelstand

Die Verunsicherung im Markt ob der Welle providerseitiger Vertragskündigungen und der damit verbundene enorme Beratungsbedarf in den Unternehmen eröffnen dem ITK-Channel nachhaltige Wachstumschancen. Systemintegra-toren müssen aber in der Lage sein, auf die Bedenken ihrer Kunden einzugehen und diese mit maßgeschneiderten Migrationsmodellen auszuräumen.

- Drei Migrationsmodelle für den Mittelstand

- Im Outsourcing-Modell

Mit höchstem Investitionsschutz

Zahlreiche Klein- und Mittelständler schieben die IP-Migration so lange wie möglich auf, weil sie das Projekt als äußerst aufwändig und teuer wahrnehmen. Über die Anschaffung und Implementierung einer neuen Telefonanlage hinaus stehen in aller Regel der kostspielige Austausch aller ISDN-Endgeräte (und unter Umständen auch der Verkabelung) sowie erhebliche Schulungs-, Integrations- und Administra-tionsaufwendungen ins Haus. Sei es, weil die innovativen CTI-Funktionen der neuen UCC-Plattform zunächst in den Prozessen verankert werden müssen, oder schlichtweg weil der Rufnummernplan auf das neue System zu portieren ist.

Systemintegratoren können bei diesen Kunden punkten, wenn sie das Mammutprojekt in überschaubare Aufgabenblöcke zerlegen und so einen stufenweisen, sanften Migrationspfad aufzeigen. Wenn etwa die vorhandene ISDN-Anlage nicht von einem Tag auf den anderen ersetzt, sondern die neue UCC-Plattform zunächst als Gateway zwischen dem Altsystem und dem IP-Anschluss integriert wird. Die Anwender können unbegrenzt auf die bestehende Infrastruktur zugreifen, vorhandene Anwendungen und Endgeräte weiter nutzen und die getätigten Investitionen bis zur Abschreibung einsetzen. Die Nebenstellen beispielsweise lassen sich dann schrittweise auf die neue Anlage migrieren, und neue Funktionalitäten zunächst für einzelne User implementieren. Die IP-Migration erfolgt so ganz ohne Druck und ohne große Kostenblöcke.

Mit garantierter Sprachqualität

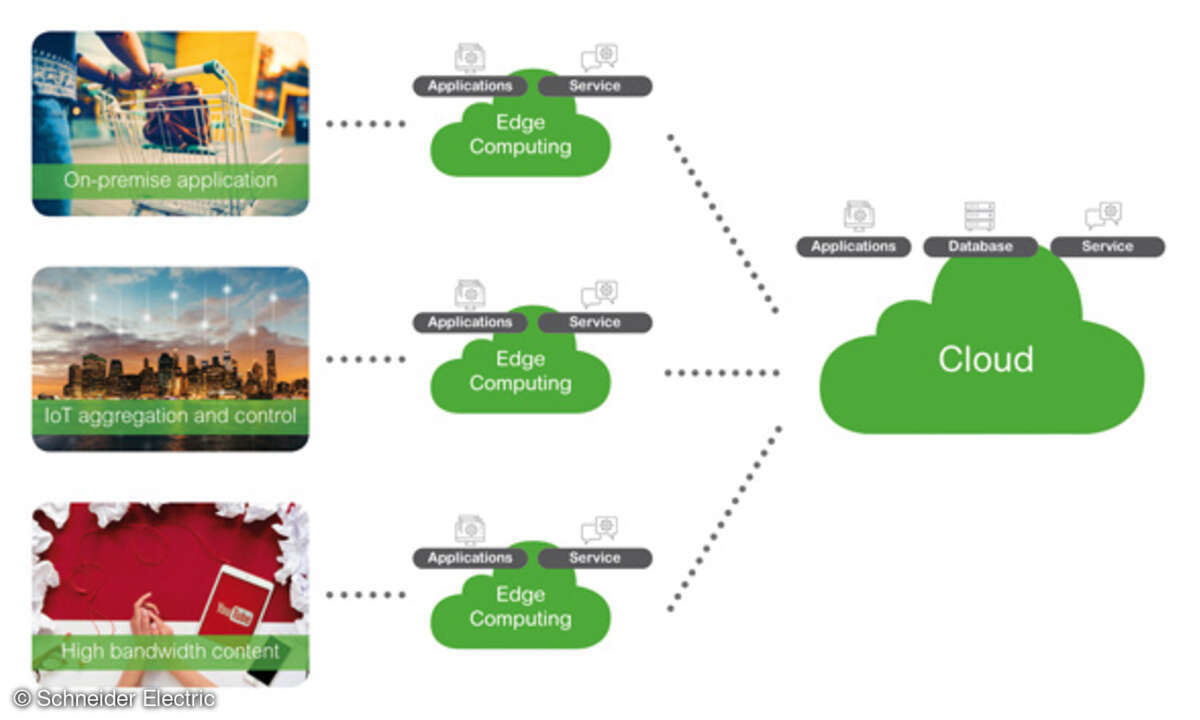

Viele mittelständische Unternehmen haben Bedenken, dass mit der Migration auf IP die Qualität der Sprachübertragung leidet – nicht ganz zu Unrecht. Zwar hat sich die IP-Telefonie in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt: Das SIP-Protokoll ist heute funktional ein mindestens ebenbürtiger ISDN-Nachfolger. Und auch die aktuelle Hard- und Software ist in der Lage, Echtzeit-Sprachdaten in hoher Qualität zu übertragen. Zuverlässig gelingt das allerdings nur auf gemanagten IP-Verbindungen. Werden die Sprachpakete über das öffentliche Internet transportiert und von Provider zu Provider übergeben, greifen die implementierten QoS-Mechanismen nicht mehr, es kommt zu Latenzen, Jitter und Paket-Verlusten – und damit zu Einbrüchen in der Sprachqualität. Waren verbindliche Qualitätsparameter gefragt, kamen lange Zeit nur kostspielige MPLS-Links in Frage. Jetzt warten Service-Provider mit einem neuen Angebot auf: dem Next-Generation-Networking.

Dahinter steht die Idee, für die Telefonie einen zusätzlichen, bedarfsgerecht dimensionierten DSL-Anschluss zu implementieren. Anders als bei einem herkömmlichen VoIP-Trunk kommen die so gewonnenen NGN-Kanäle ausschließlich für die Übertragung von Echtzeitdaten zum Einsatz. Der Provider des NGN-Business-Trunks hat die volle Kontrolle über den Traffic und kann erforderliche QoS-Mechanismen durchsetzen. Für Systemintegratoren ist diese Qualitätsgarantie mit verbindlichen SLAs und stufenloser Skalierung ein wertvoller Türöffner. Bei der Vermarktung der Business-Trunks gilt es allerdings darauf zu achten, dass auch die neue Telefonanlage für den Einsatz mit NGN optimiert ist.