Die Vielfalt der Storage-Systeme

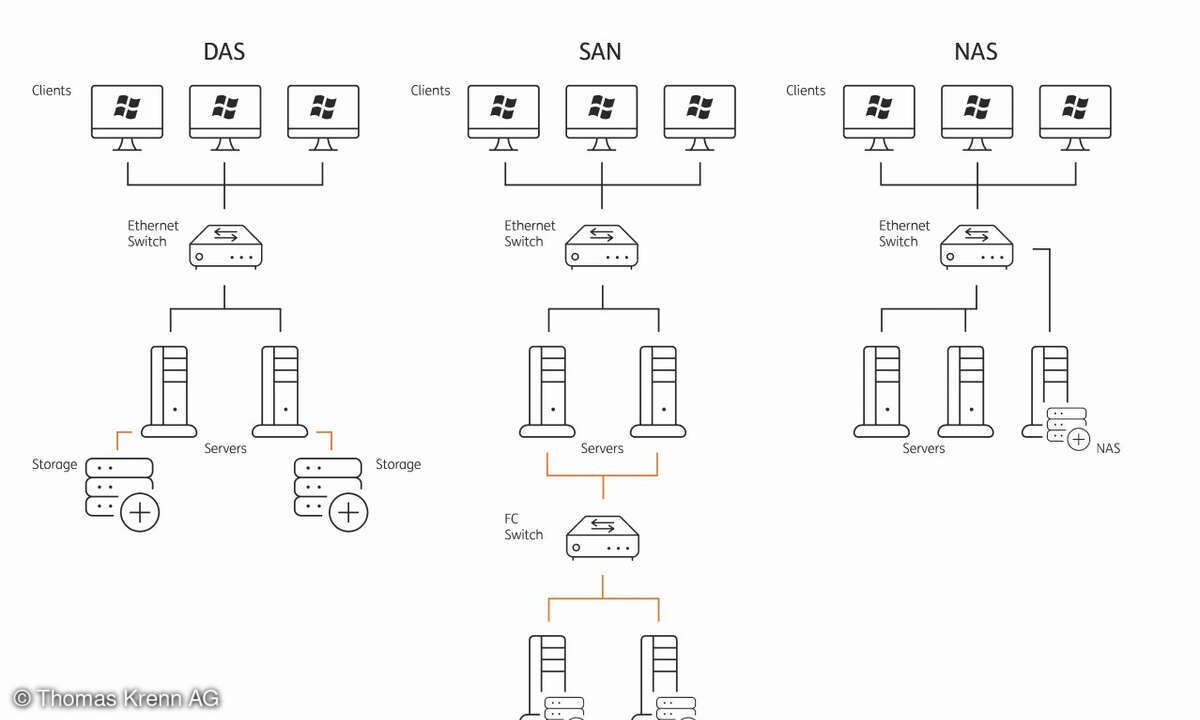

Verschiedene Speicherkonzepte sollen jeweils die bestmögliche Kombination aus Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Kosten erreichen – vor allem mit Blick auf die immer weiter steigenden Datenmengen und die wachsenden Anforderungen, die damit einhergehen. DAS, NAS und SAN – diese Optionen gibt es.

Anbieter zum Thema

Entwicklungsdateien, Videos oder Datenbanken – Daten unterscheiden sich oft stark voneinander. Dementsprechend braucht es unterschiedliche Storage-Konzepte, die den jeweiligen Anforderungen gerecht werden. Die drei zentralen Ansätze sind Direct Attached Storage (DAS), Network Attached Storage (NAS) und Storage Area Network (SAN). Ein immer und ausnahmslos geltendes Patentrezept gibt es dabei nicht, aber doch einige grundsätzliche Richtlinien. Insbesondere müssen sich Unternehmen über die Bedeutung ihrer Daten klar werden. Dabei gilt aber: Verschiedene Datentypen und -arten sind für Unternehmen meist unterschiedlich wichtig. Signifikante Stellgrößen sind die jeweiligen Datenvolumina sowie die Unterscheidung zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten. Strukturierte Daten sind, häufig blockbasiert, in Datenbanken hinterlegt, während unstrukturierte Daten oftmals klassischere Dateien wie etwa Präsentationen oder Videos beinhalten.

Direct Attached Storage

Der Begriff „Just a Bunch Of Disks“ (JBOD) ist untrennbar mit DAS verbunden. Bei diesem Storage-Konzept ist der Speicher schlicht und einfach direkt an den jeweiligen Server angeschlossen. Die Verbindung wird dabei in der Regel über die Schnittstellen SCSI (Small Computer System Interface) oder SAS (Serial Attached SCSI) realisiert. Ein DAS-Vorgehen kommt beispielsweise in der Privatnutzung zum Tragen, wenn Nutzer eine externe Festplatte über USB-C anschließen. Konsequenterweise ist die Hardware dabei ebenso einfach gestrickt. Denn ein JBOD benötigt lediglich den Server beziehungsweise einen Head oder Node, um lauffähig zu sein. Allerdings gibt es auch elaboriertere RAID-Systeme, die beispielsweiseüber eine eigene softwareseitige Intelligenz für die Redundanzen verfügen können und so nur noch einen Host-Bus-Adapter (HBA) für den Anschluss erfordern.

Für Unternehmen ist ein professioneller DAS-Aufbau oft eine Überlegung wert: Ist das Szenario als Ganzes überschaubar groß und gleichzeitig viel Performance gefragt, kann diese Herangehensweise ihre Stärken ausspielen. Für komplexere IT-Infrastrukturen kommt DAS aber nicht in Frage. Ein Grund dafür ist, dass das Konzept räumlich stark eingeschränkt ist: Die Distanz zwischen Host und Storage darf nicht ,ehr als zehn Meter betragen. Somit fallen also verteilte, umfangreiche Großumgebungen per se aus dem Raster. Zudem ist lediglich ein Scale-Up möglich. Trotz dieser Restriktionen können Unternehmen aber viele Anwendungsfälle sinnvoll und kostengünstig adressieren. Caching oder Datenbankanwendungen lassen sich hier als blockbasierte Anwendungen an erster Stelle nennen.

Network Attached Storage

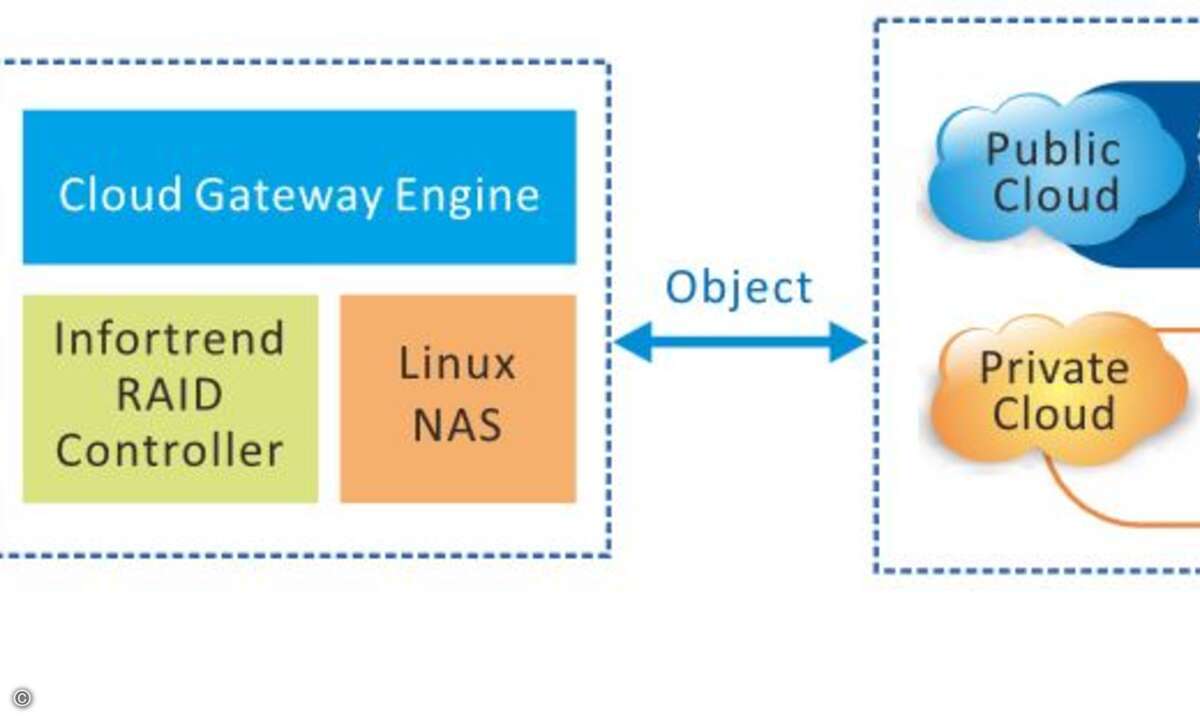

NAS ist wiederum prädestiniert für die Ablage unstrukturierter Daten. Hier lassen sich beispielsweise mehrere Gigabyte an Videoschnittmaterial dauerhaft speichern, also Produktiv- und Inhaltsdaten aller Art bis hin zu großen Mengen an Präsentationsdateien. So lassen sich in diesem Umfeld häufig die Speicherklassen 2 und 3 (siehe Kasten) antreffen. Archivierung und Back-up sind weitere NAS-Felder. Zudem besteht jedoch oftmals die Möglichkeit, Flash und NAS zu vereinen, was performante Tier-1- und Tier-2-Szenarien ermöglicht. Networking-Filesystems (SMB/CIFS, NFS) erlauben darüber hinaus – auch mandantenfähig – den konkurrierenden Zugriff mehrerer Clients. Insofern bietet sich NAS mittlerweile für einen immer größeren Einsatzbereich an. Dabei ist diese Herangehensweise befreit von den räumlichen Restriktionen des DAS, da der Anschluss an die bestehende Infrastruktur grundsätzlich per Ethernet erfolgt. Diese Stärke ist jedoch auch eine Schwäche, da sich das LAN zum Flaschenhals entwickeln kann, das den Durchsatz hemmt. Das gilt vor allem bei Geschwindigkeiten von einem Gbit/s, aber sogar noch bei zehn Gbit/s. Und das TCP/IP-Protokoll ist alles andere als eine Hilfe: Nicht für solche Szenarien ausgelegt, entsteht hier ein zusätzlich lähmender Overhead. Bei beiden Einschränkungen können Jumbo Frames und dedizierte Storage-Ethernets aber Abhilfe schaffen. Die Kosten bleiben dabei meist überschaubar und der Einsatz lohnt sich in der Regel mit Blick auf die realisierbaren Vorteile.

Storage Area Network

Das SAN ist technisch im Grunde eine Erweiterung des DAS. Es lässt sich meist im Enterprise-Bereich und damit in Großumgebungen finden. Hier spielt es seine Stärken aus, bei einem entsprechenden Kostenrahmen. Für KMU wird hingegen meist DAS oder eben noch häufiger NAS Mittel der Wahl sein. SAN ist aber die wohl leistungsfähigste Storage-Ausprägung. Der zentrale Unterschied zum DAS: Die Anbindung erfolgt nicht direkt, sondern meist über FibreChannel (FC). Das setzt aber meist eine FC-HBA sowie einen FC-Switch voraus. Dieser eher komplexe Aufbau hat somit zwar seinen Preis, bringt aber auch Vorteile bei der Performance inklusive Storage-Management mit sich. Das Problem der Protokoll-Overheads entfällt ebenfalls.

Ein Server kann somit bei sehr hohem Durchsatz auf mehrere Speichersysteme zugreifen, wobei Virtualisierung Trumpf ist. Mit einem SAN lassen sich zudem umfassendere Redundanzkonzepte mit geographisch verteilten Standorten realisieren. Durch das umsetzbare, zentralisierbare Management sind weitreichende Administrationsoptionen vorhanden – und dennoch bleibt die Eventualität einer zusätzlichen Infrastrukturebene mit den dafür anfallenden Kosten. Das gilt sowohl für die Anschaffung als auch für den Betrieb. Die Admin-Möglichkeiten sind zudem zwar umfassend, aber somit auch komplex. Fachwissen und Fachkräfte sind erforderlich. All diese Vor- und Nachteile unterstreichen die Einordnung des Einsatzbereichs im Enterprise-Segment.

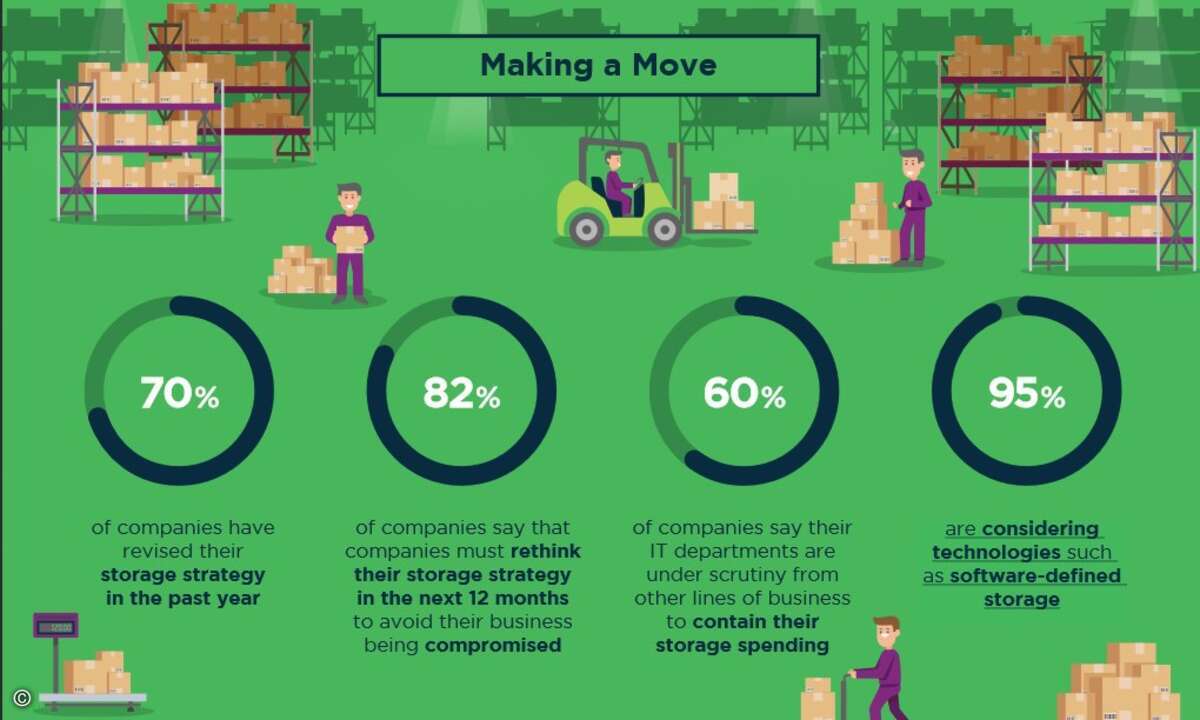

Die Konsequenz im Rechenzentrum

Das Datenaufkommen wird weiter zunehmen. Gleichzeitig gilt auch für den Speicher, was in der IT grundsätzlich stärker in den Vordergrund gerückt ist: Der Anwendungsfall muss vor der Technologie betrachtet werden. Hier kann Software Defined Storage (SDS) punkten. Speicherverwaltungsdienste und Hardware werden dabei getrennt, was vielfach die – zumindest teilweise – Ablösung spezialisierter Storage Arrays durch günstige Standardhardware ermöglicht. Gemeinsam mit hyperkonvergenten Systemen können Unternehmen so gegebenenfalls Geld sparen beziehungsweise mehr für ihr Budget bekommen. Zu beachten ist hierbei aber die Abstimmung der per SDS gesteuerten Komponenten beziehungsweise im Zweifel die Nutzung vorzertifizierter Systeme.

Jonas Sterr ist Senior Solution Engineer bei Thomas Krenn