Vertrauen auf NAT

IPv4 wurde Anfang der 90er Jahre geschaffen. Das Nummerierungsschema erlaubte die Bildung von bis zu vier Milliarden verschiedenen Adressen. Das reichte damals zwar fast für die gesamte Weltbevölkerung, nur konnte sich niemand vorstellen, dass die Nutzer eines Tages über eine Vielzahl verschiedener Endgeräte verfügen würden – vom PC über das SIP-Telefon, Laptops und Smartphones bis hin zu Tablets.

Das Problem besteht darin, dass Computer mit IPv4-Adressen nicht mit IPv6-Geräten kommunizieren können. Die Adressen sind höchst unterschiedlich in Bezug auf Größe und Format, die Systeme also inkompatibel. Unternehmen müssen demgegenüber sicherstellen, dass ihre Websites, Kundenportale oder Online-Services für die Nutzer erreichbar bleiben. Je länger sie warten, desto größer wird die Zahl der Nutzer, für die dieses Services nicht mehr erreichbar sind.

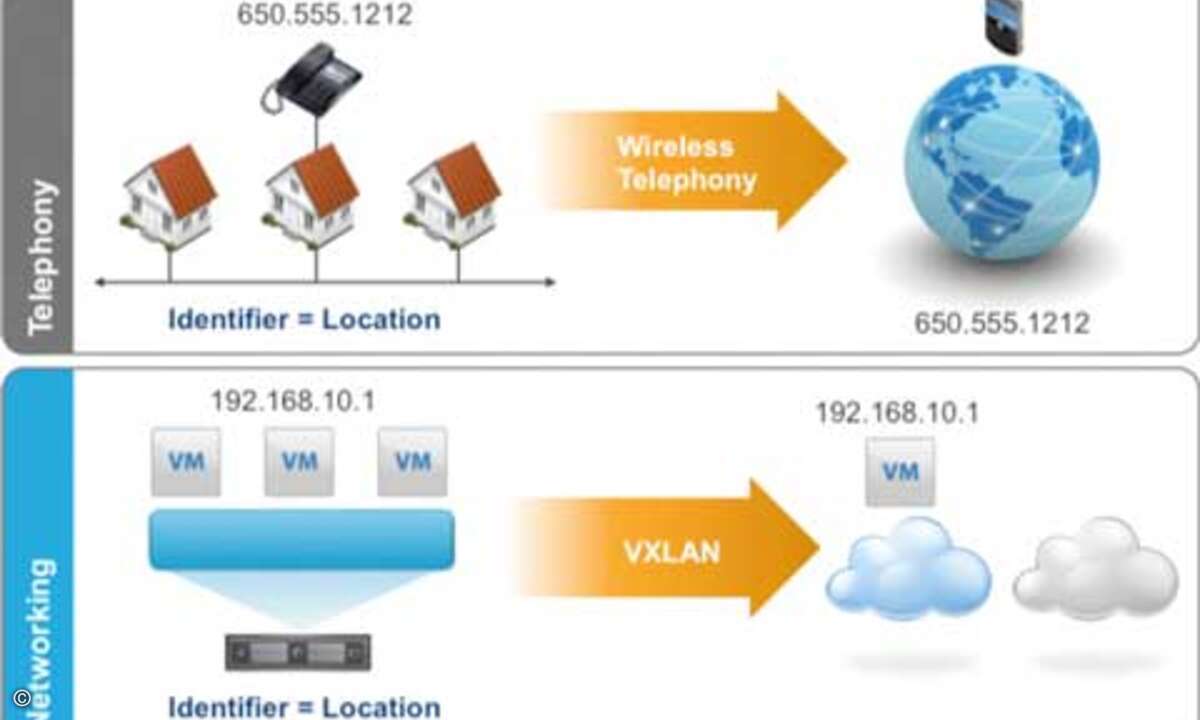

Gelegentlich wird angemerkt, dass NAT (Network-Address-Translation) dieses Problem automatisch lösen kann. NAT erlaubt die Weiternutzung vorhandener IPv4-Adressen. Wenn ein Anwender mit einem IPv4-Gerät außerhalb des eigenen Netzwerkes kommunizieren will, übersetzt ein NAT-Server im Netzwerk oder beim Provider diese interne Adresse in das IPv6-Format. Wozu also die Anstrengungen solange NAT eingesetzt wird?

In der Praxis fügt NAT allerdings Verzögerungen hinzu. Es birgt zusätzlich eine weitere Fehlerquelle und noch wichtiger: Einige Services stehen mit NAT nicht mehr zur Verfügung. Zwar besteht die Verbindung, aber das Serviceangebot ist eingeschränkt, was zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit führt.