Ordnung im Internet der Individuen

Angesichts der Prognosen für das Internet of Things sorgen sich viele CIOs und IT-Verantwortliche über die zugrundeliegende Netzwerk-Infrastruktur.

- Ordnung im Internet der Individuen

- Verwaltung und Automatisierung

- Kommentar: Das IoT – ein Risiko für das Netzwerk?

Zwischen 30 und 50 Milliarden Geräte soll es im Internet of Things (IoT) bis 2020 geben. Wie viele es auch sein werden, es kommt eine gewaltige Welle auf Netzwerk-Verantwortliche zu, denn alle Smartphones, Gadgets, Sensoren, Kameras et cetera brauchen IP-Adressen und müssen verwaltet werden. Mehr noch: Jedes dieser Geräte stellt auch ein Sicherheitsrisiko dar und muss demnach überwacht werden.

Aber wie ist das bei dieser Menge an Geräten, Daten und Anwendungen überhaupt machbar? Wie muss das Netzwerk aufgestellt sein, um diese Datenmengen bewältigen zu können? Viele fürchten, dass die Komplexität der IT- und Netzwerk-Infrastruktur durch das Internet der Dinge weiter zunimmt. Grundsätzlich gibt es drei große Herausforderungen für das Netzwerk im IoT-Umfeld: Transparenz und Verwaltung sowie Sicherheit.

Sichtbarkeit der Dinge

Infrastruktur für das IoT lässt einen zunächst an Provider denken. Aber grundsätzlich hat jedes Unternehmen diesen Bedarf an Kontrolle: Ein IT-Verantwortlicher muss sehen, welche Geräte im Netz sind, wie sie sich verhalten und welche Konstellationen Probleme machen. Mittlerweile gehen rund 80 Prozent der Netzwerk-Störungen auf Änderungen zurück – verursacht durch Fehler, die beim manuellen Anpassen von Geräten durch falsche Konfigurationen entstehen und später zu Problemen und uneinheitlichen Standards führen.

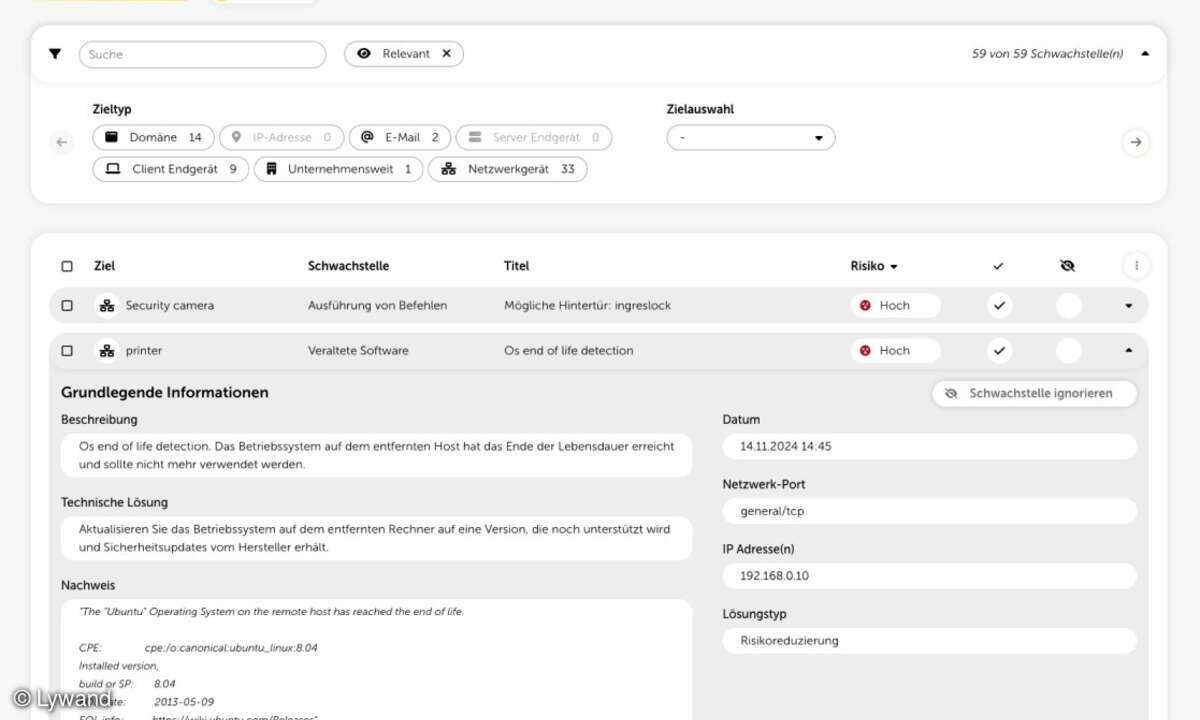

Neuerungen wie Virtualisierung, Cloud-Computing oder IPv6 verschärfen die Situation. Schätzungsweise wissen weniger als zehn Prozent aller Unternehmen, welche Geräte genau auf ihr Netzwerk zugreifen. Sie verlassen sich auf oftmals veraltete Tabellen, fehleranfällige manuelle Verfahren wie Skript- oder CLI-Programmierung (Command Line Interface). Die Lösung des Problems: Automatisierung. Die Basis dafür stellt ein Management-Tool mit einer einzigen maßgeblichen Datenquelle dar.

In diesen autoritativen Datenpool sollten Informationen aus dem DNS (Domain Name System) sowie dem DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) fließen – ergänzt von IPAM-Daten (IP-Adress-Verwaltung). So wird die gesamte Netzwerk-infrastruktur mit den Gerätedaten sichtbar, wie Gerätetyp, Name, Betriebssystem, IP- und MAC-Adresse, Modell, Hersteller, Wartungsdaten und NetBIOS-Name. Die Administratoren sehen aber auch die Schnittstellendaten (Typ, Adresse, Name, VLANs, Port et cetera) und die Virtualisierungsdaten – etwa Beschreibung, ID, Name, Entität, Rechenzentrum, Host-Adapter.

Werden alle verfügbaren Netzwerkinfrastruktur-Daten wie DNS, DHCP oder IPAM in einer einzigen grafischen Benutzeroberfläche (GUI, Gaphical User Interface) dargestellt, dann können Administratoren Netzwerke einfacher verwalten, Ressourcen effizienter bereitstellen und Probleme schneller beheben. Endlich schließt sich die Schere zwischen der Theorie, was sich im Netzwerk befinden könnte, mit der Praxis, was sich tatsächlich aktuell im Netzwerk befindet.