Basis für das interne Dienstleistungsunternehmen

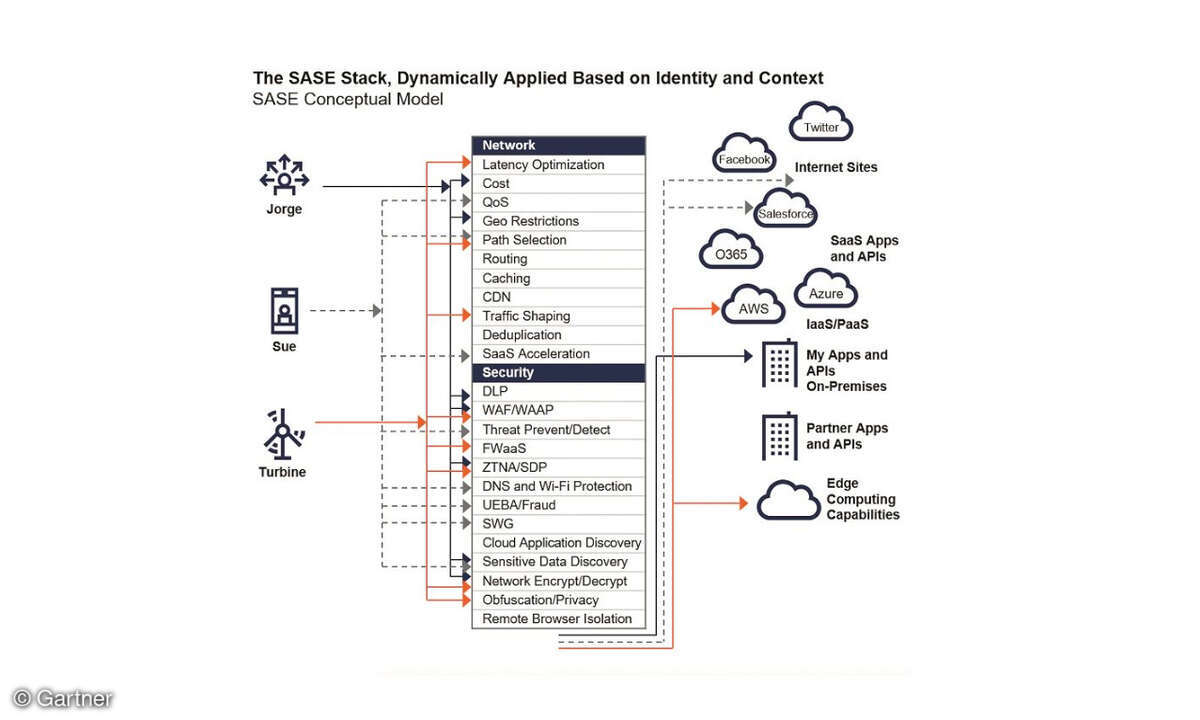

IT Service-Katalog – Mit dem Modell einer »Internal Service Company« hat die Gartner Group gewissermaßen einen Industriestandard für das Konzept geschaffen, die Benutzer als Kunden der IT zu verstehen, um so Kosten und Nutzen belegbar zu machen.

In Zusammenarbeit mit der Gartner Group entstand ein Leitfaden zur Erstellung eines IT-Service-Katalogs. Er soll sowohl als Grundlage für die Erfassung und Präsentation sämtlicher IT-Leistungen dienen, als auch im Idealfall für den Anstoß damit zu verbindender Automatisierungsprozesse sorgen. Davon wiederum lassen sich wichtige Anwendungen für die Ressourcenplanung des Unternehmens ableiten, so etwa die Weiterberechnung der IT-Leistungen an die Benutzer und eine Überwachung der Geschäftsvorfälle gemäß rechtlicher Regulierungen.

Das Projekt besteht aus zwei Teilen. IT-intern findet sich die Gesamtschau der Leistungen im »IT Service-Portfolio« wieder – der Version für die Fachleute. Daraus wird als »IT Service-Katalog« die für den Normalbenutzer verständliche und anschauliche Version. Daraus wählen die Benutzer, ob Betriebseinheiten oder Einzelpersonen, alle benötigten IT-Leistungen aus. Nach dem Durchlauf eines Genehmigungsprozesses sollte bei der IT automatisch eine Bestellung ausgelöst werden. Daraufhin wäre auch die Lieferung soweit als möglich zu automatisieren, ebenso wie eine verbrauchsgerechte Weiterberechnung an die Benutzer.

Vor einem solchen Hintergrund soll also aus dem IT-Service-Katalog mehr werden als nur eine passive Bestandsliste. Eher sollte er mit einem Schaltpult zu vergleichen sein, von dem aus mehr oder minder komplexe Prozessketten in Gang gesetzt werden. Dies läuft auf den Einsatz höchst anspruchsvoller Anwendungssoftware hinaus. Dafür gibt es Angebote im Markt. Das hier geschilderte Vorgehen kann als eine Art Checkliste auch dabei helfen, die Eignung solcher Lösungen im Sinne eines »aktiv automatisierenden« IT-Service-Katalogs für das eigene Unternehmen abzuschätzen.

Grundlagen eines IT-Service-Katalogs

Das IT-Service-Portfolio stellt die Gesamtheit der Leistungen aus fachlicher Sicht dar. Darüber hinaus dient es auch als Grundlage zur Bewertung, welche Dienste zu welchen Kosten aufgenommen werden sollen. Der IT-Service-Katalog als Bestell- und Liefergrundlage gegenüber dem Kunden bietet der Unternehmensleitung und der IT unter anderem die Möglichkeit, den Verbrauch zu überwachen und Ressourcen zu steuern. Klassische Bereiche für den Aufbau eines Service-Portfolios sind: Betrieb der Infrastruktur (wie Basisinfrastruktur, File-Service, Messaging oder Anwendungen), Client-Services (Assets, Software, Lizenzen) sowie Projekte und Beratung.

Die genannten Gruppierungen sind natürlich für einen Endkunden in dieser Form als Dienstleistung nicht nutzbar, weil sie nicht wirklich verständlich oder zu detailliert sind. Der Endkunde benötigt eine Sicht beispielsweise in dieser Form: Client-Systeme (Liste angebotener Client-Systeme), Konten (Benutzerkonten in verschiedenen Systemen), Berechtigungen (Berechtigungen in verschiedenen Systemen), Software-Installation, Projektleistungen und Zubehör. Welche Leistungen im Hintergrund mit einer für den Endkunden nutzbaren Leistung verbunden sind, braucht im Service-Katalog nicht zu interessieren. Diese Gemeinkosten sind als Umlage im Einzelpreis berücksichtigt.

Die Sicht der Unternehmensleitung

Die Unternehmensleitung benötigt einen transparenten Einblick in die Leistungen der IT und hat so die Möglichkeit, den Beitrag der IT-Leistungen am Unternehmenserfolg zu bewerten. Die Unternehmensleitung hat deshalb eher Interesse an einer Leistungssicht im Sinne des

Service-Portfolios mit der Möglichkeit der Betrachtung aus Sicht einer Budget- und Verbrauchsplanung. Sie soll Fragen beantworten wie: Was macht die IT? Warum ist IT so teuer? Macht die IT einen guten Job?

Das IT-Service-Portfolio stellt deshalb die allgemeinen Kategorien und Dienstleistungsangebote der IT dar. Beispiele hierfür sind der Anwendungsbetrieb der ERP-Systeme oder der Betrieb des Messaging mit unterschiedlichen Service-Level-Optionen. Wurden die Leistungen des Service-Portfolios einmal definiert, kann die Unternehmensleitung das Leistungsangebot der IT ansehen und in unterschiedlicher Detailtiefe die mit der Leistung verknüpften Bestandteile, SLAs und Kosten betrachten. Es wird eine bessere Transparenz über den Hintergrund und Wert der angebotenen IT-Leistungen erreicht.

Die Sicht der Endkunden

Endkunden wünschen sich eine bessere Servicequalität und erhöhte Zuverlässigkeit. Sie benötigen einen handhabbaren und leicht benutzbaren Service-Katalog, der die Produkte und Dienstleistungen beschreibt, die sie bestellen und beziehen können. Bestandteile sind zunächst einfache Dinge wie traditionelle IMAC-Prozesse (»install, move, add, change«) für einen PC oder Benutzerkonten in verschiedenen Systemen. Andere Beispiele sind aber auch erweiterte Leistungen im Sinne von Projekten oder Change-Requests, wie die Erweiterung einer Anwendung oder die Installation eines neuen Servers.

In einer Ausbaustufe des IT-Service-Katalogs als »Single Point of Request« können auch »break/fix«-Incidents über den Service-Katalog ausgelöst werden. Zur Abrundung der Katalogfunktion gehören auch Themen wie FAQs oder detaillierte Informationsmöglichkeiten zum Katalog und seinen Inhalten.

Der Service-Katalog bietet also die Möglichkeit zur Standardisierung von Leistungen, der Bekanntgabe der mit Leistungen verbundenen Service-Levels und des Verkaufs der Leistungen an den Endkunden. Der Kunde kann sich auf einfache Art einen Überblick verschaffen und nach den ihn interessierenden Leistungen suchen. Er sollte dann eine Bestellung auslösen und den Genehmigungs- und Lieferprozess verfolgen können.

Aufbau des IT-Service-Katalogs

Die Produkte des Service-Kataloges werden im Sinne einer Kategorisierung in Produktgruppen zusammengefasst. Jede Produktgruppe enthält eine Liste von Produkten wie: PC (je Hersteller/Typ), Benutzerkonto (je Zielsystem wie Active-Directory, SAP, LDAP oder ein bestimmtes Verzeichnis), (De-)Installations-Software (ein Produkt je Applikation wie Microsoft-Office-XP). Eine dafür geeignete Software sollte in der Lage sein, zu einem Produkt Informationen wie Bezeichnung, Beschreibung, Leistungsart, Kostenelement, Preis, Bild oder Verfügbarkeit zu hinterlegen. Sie sollte ferner über den IT-Service-Katalog verschiedene Sichtweisen der jeweils beteiligten Rollen im Sinne von Benutzertypen unterstützen. Die Sichten werden dann nach den Bedürfnissen der beteiligten Rollen ausformuliert und zur Verfügung gestellt. Jeder Prozessbeteiligte hat zu jeder Zeit einen vollständigen Überblick über den IT-Service-Katalog.

Zu jedem Produkt des Kataloges gehört die Festlegung von Dienstleistungsvereinbarungen (Service-Level-Agreements, SLAs). SLAs im Sinne des Service-Kataloges können sich dabei auf unterschiedlichste Leistungsgebiete auswirken. Einige Beispiele: Maximale Anzahl von Lieferungen einer bestimmten Leistung pro Zeitraum, bei Assets frühester oder spätester Liefertermin, bei Konten und Berechtigungen maximaler Zeitversatz bis zur Umsetzung einer Kontobestellung in einem System.

Neben den SLAs für den IT-Service-Katalog selbst wären über ein Configuration-Management auch Betriebs-SLAs für IT-Leistungen bezogen auf Unternehmensstrukturen zu definieren. Diese SLAs benennen dann Antwort- oder Lösungszeiten für Probleme bis hin zur Überwachung von Leistungsparametern wie der Prozessorauslastung.

Preismodelle und Chargeback

In einem IT-Service-Katalog sollten alle gängigen Preismodelle zu definieren sein, und zwar je Produkt oder Produktgruppe: Servicepreis (Preis für die Bereitstellung eines Komplettservices) Projektpreis nach Vereinbarung, gestaffelte Flatrate (beispielsweise Plattenplatz bis 100 MByte, 100 bis 500 MByte oder 500 bis 1000 MByte), Ressourcenverbrauchs-Preis (beispielsweise Plattenplatzverbrauch je MByte, wenn nötig auch im Durchschnitt über eine definierte Periode), direkte Kosten bei Dienstleistungen (Kosten je Zeiteinheit für einen Umzug) oder Nutzungspreis je Produkt (beispielsweise PC oder MS-Office).

Das IT-Service-Portfolio ist gemäß diesem Mustermodell in Kategorien und einzelne Dienstleistungen unterteilbar und jede einzelne Leistung ist mit einem Preis auszustatten. Außerdem kann jedes Produkt des Service-Kataloges mit beliebigen Leistungen des Portfolios verknüpft werden. Das eröffnet als weitere Preisbildungsregel die Möglichkeit, die Summe der Preise für Leistungen des Portfolios, die mit Produkten des Kataloges verknüpft sind, als Preisgrundlage zu verwenden.

Auf diese Weise wird die Voraussetzung für »Chargeback«, die verursachergerechte Weiterberechnung an die »Verbraucher« geschaffen. Durch die Verknüpfung von Bestellung, Lieferung und Preismodellen kann eine geeignete Automatisierungssoftware den Kostenaufwand für die betreffende Betriebseinheit benennen, verbuchen und in adäquater Form für die Betroffenen darstellen beziehungsweise in das jeweils im Unternehmen eingesetzte ERP-System wie SAP-R/3 weiterleiten. Erst mit einem praktikablen Chargeback erfüllt sich das Konzept einer IT als internem Service-Unternehmen.

Dipl.-Ing. Matthias Bauer,

Leiter Entwicklung,

Völcker Informatik