Online-Lernen mit sozialen Features

- »Der Handel sollte die Eltern in den Fokus nehmen«

- Online-Lernen mit sozialen Features

CRN: Der IT-Einsatz unterstützt individuelles Lernen. Wie lässt sich sozialen Aspekten Rechnung tragen?

Henning: Eine Wissenschaftlerin aus Mannheim hat unlängst berichtet, dass nach ihren Resultaten die Menschen durch digitale Medien mehr kommunizieren als vorher. Das Lernangebot muss natürlich entsprechend gestaltet sein. Es darf also nicht so aussehen, dass sich jeder allein durch einen Online-Kurs klickt. Es müssen auch soziale Interaktions- und Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden. Ein deutsches Leuchtturmprojekt hierfür ist die Virtuelle Hochschule Bayern mit über 40.000 eingeschriebenen Studierenden. Diese Organisation, die von allen bayerischen Hochschulen getragen wird, ermöglicht jedem Studenten, der an einer bayerischen Hochschule immatrikuliert ist, einen Teil des Curriculums über das Netz zu absolvieren. Die entsprechenden Kurse sind zertifiziert und als Studienleistungen anerkannt.

CRN: Wie sehen Sie das Thema MOOC in Deutschland?

Henning: Wir werden uns damit befassen müssen. Aber man muss klar sagen: Die MOOCs der amerikanischen Universitäten sind mit Millionen Dollar vorfinanziert, sie sind nicht kostenlos. Hauptsächlich geht es da um Marketing: Man will Studenten gewinnen, die dann zur Aufpolierung der eigenen Kenntnisse an die Universität kommen und für Studiengänge bezahlen.

CRN: Wie können sich IT-Händler und -Dienstleister im Hinblick auf die Möglichkeiten aufstellen, die durch die Digitalisierung im Bildungssektor entstehen?

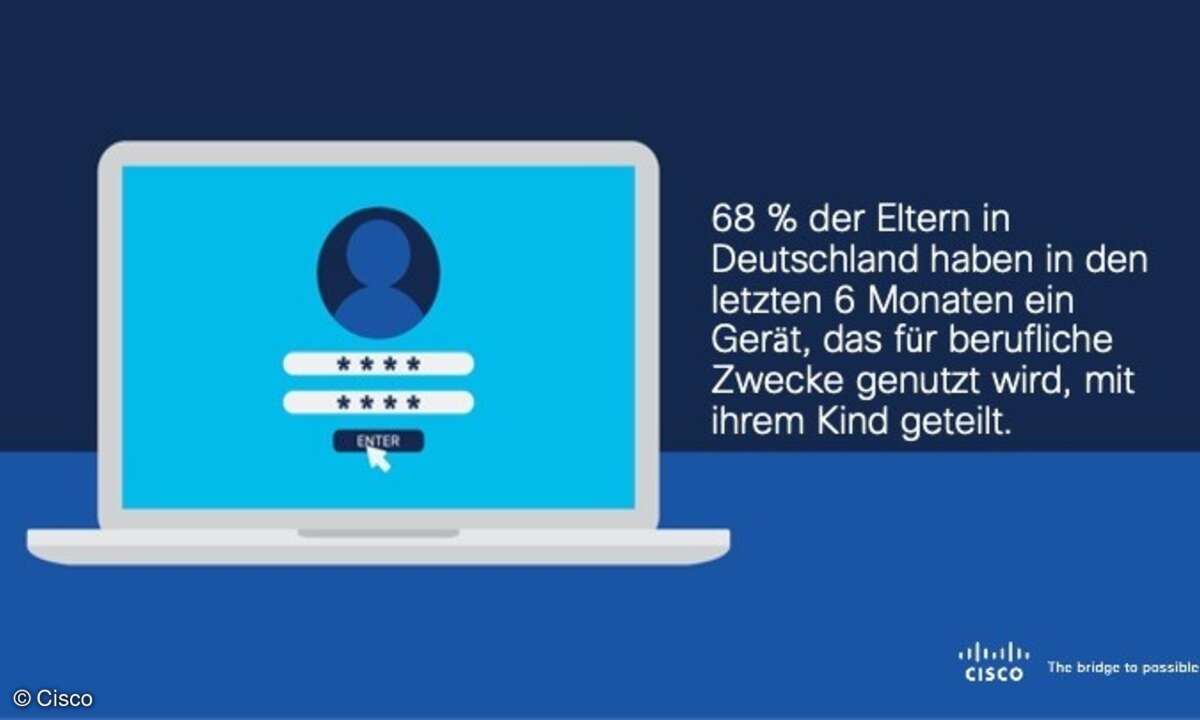

Henning: Ich glaube, dass der Kauf von IT-Equipment an den Schulen eher zurückhaltend sein wird. Mittelfristig wird das Thema » Bring your own device« wichtig werden. Ich würde deshalb dem Handel raten, die Zielgruppe der Eltern in den Fokus zu nehmen und herauszustellen, dass es sich bei digitalen Endgeräten um eine Kulturtechnologie handelt, die Kinder weiterbringt – und von den Eltern ebenso zu bezahlen ist wie heute der Schulfüller.

CRN: Aber um das Backend müssten sich doch die Schulen kümmern: um Server, Whiteboards und solche Dinge.

Henning: Wenn die Whiteboards mal in den Schulräumen stehen, tun sich die Lehrer oft schwer damit. Die Whiteboards ersetzen die Tafeln, aber die Methode des Unterrichts bleibt gleich. Wenn der Staat für Schulen IT anschafft, stellt sich die Frage: Wer zahlt die Wartung, Upgrades, Software-Lizenzen? Die Geräte veralten schnell, die Innovationszyklen werden immer kürzer. Deshalb ist es keine gute Idee, das auf die staatliche Seite zu schieben. Eher ist Privatinitiative gefragt. Eltern müssen erkennen: Es ist für die Kinder wichtig, einen ordentlichen Internet-Zugang zu haben und nicht nur einen Schulranzen. Das ist eine Investition in die Zukunft der eigenen Kinder, keine Bezuschussung der Schule.