IT-Organisation als Dienstleister und Regulierer

IT-Organisation als Dienstleister und Regulierer. Die IT-Service-Organisation eines Unternehmens muss nicht nur Dienstleister sein, sondern auch die allgemeinen IT-Leitlinien des Unternehmens durchsetzen. Für diese Aufgabe reicht ITIL heute noch nicht aus.

IT-Organisation als Dienstleister und Regulierer

Es ist heute unstrittig, dass nur eine konsequente Darstellung der IT-Anwendungen als abrufbare Services eine optimale Verknüpfung dieser Anwendungen mit den Geschäftsprozessen möglich macht. Und nur so sind die immer komplexer werdenden IT-Gebilde überhaupt noch zu verwalten. In der Praxis steckt IT-Service-Management in den meisten Unternehmen aber noch in den Kinderschuhen. Das liegt nicht zuletzt an dem erheblichen Aufwand, der für die Planung und Etablierung einer kompletten Service-Management-Lösung anfällt.

Das als Baukastensystem konzipierte Rahmenwerk »Information Technology Infrastructure Library« (ITIL), bei dem die einzelnen Themenbausteine mit Management- und Unterstützungs-Prozessen versehen sind, soll hier Vereinfachungen bringen. Produkthersteller, Dienstleister und IT-Outsourcer preisen es mit seinen Richtlinien und Regeln (»Best practices«) als hilfreichen De-facto-Standard für ein effizientes Service-Management an. Das Analystenunternehmen Gartner schreibt der strukturierten Vorgehensweise Einsparungen von bis zu 40 Prozent zu. Etablierte Standards bedienen sich ihrerseits des ITIL-Pakets. Dazu zählen das Qualitätssystem ISO 9000, der Sicherheitsstandard ISO 17799 sowie das IT-Grundschutzhandbuch des deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

ITIL und seine Grenzen

Insider warnen jedoch davor, den Planungs- und Realisierungsnutzen von ITIL zu hoch zu bewerten. Zwar leistet dieses Modell wertvolle Orientierungshilfe, um über einen angemessenen Weg zum Lösungsziel »Service-Management« zu gelangen. Dazu können für einen ersten Lösungsentwurf alle Prozesse auch aus den Themenbausteinen »Service Support«, »Service Delivery« und »Sicherheits-Management« kombiniert werden. Das Buch »Planung und Implementierung«, ebenfalls Teil von ITIL, unterstützt zusätzlich bei der Entwicklung einer passenden Service-Managementlösung. Das ausgesprochene Manko dieses De-facto-Standards: Für die technische Umsetzung liefert er kaum Hilfestellungen. So bleibt das Vorgehensmodell in punkto Messindikatoren für IT-Leistungen sowie Ausgestaltung und Implementierung einer angemessenen Service-Organisation - rechtlich selbstständig, Profit-Center oder internes IT-Cost-Center - undeutlich. Die wenigen aufgeführten Messindikatoren sind oft nur grob umschrieben. Die Schnittstellenbeschreibungen für die Interaktion der Prozesse innerhalb der Service-Organisation sind zum Teil nicht hinreichend ausgearbeitet. Auch die ITIL-Bücher zum Themenfeld »Business Perspective« werden nur ansatzweise helfen, die notwendigen Führungsprozesse für einen effizienten Service-Management-Einsatz mit Leben zu erfüllen.

Gut kombiniert mit CobiT

Mit CObIT (Control Objectives for Information and Related Technology) steht ein anderer De-facto-Standard zur Verfügung. Im Gegensatz zu ITIL konzentriert sich CObIT auf die Fragestellung, unter welchen Voraussetzungen Service-Management effizient einsetzbar ist. Dazu steuert das Modell 34 Prozesse bei und liefert für jeden dieser Prozesse Kennzahlen, Beschreibungen und Schnittstellendefinitionen für den grundsätzlichen Aufbau einer effizienten Service-Organisation. Darüber hinaus stellt dieser Baukasten Werkzeuge bereit, um die IT-Leistungsfähigkeit eines Unternehmens aus dem Blickwinkel der Unternehmensleitlinien (»IT Governance«) zu prüfen und zu bewerten. Weiter geht aber auch CObIT nicht. Wie die Prozesse innerhalb der Service-Organisation genau aussehen und wie sie im Einzelnen technisch umgesetzt werden sollen, dazu muss auch CObIT weitgehend passen. Selbst die Gütekriterien für den Aufbau einer schlagkräftigen Service-Organisation fehlen.

Einsparungen über Rahmenwerke

Die Fachhochschule Aalen ist dem Kosten-Nutzen-Verhältnis der einzelnen Vorgehensmodelle mit einer Umfrage nachgegangen. Neben ITIL und CObIT wurden drei herstellerspezifische Rahmenwerke auf ihr Einsparungspotenzial für das Service-Management hinterfragt: ITPM (IT Process Model) von IBM, ITSM (IT Service Management) von HP (Hewlett Packard) und MOF (Microsoft Operations Framework). Das Ergebnis der Untersuchung: mit ITPM registrierten 27 Prozent, mit CObIT 22 Prozent, mit ITIL 14 Prozent, mit ITSM 12 Prozent und mit MOF lediglich 4 Prozent der Befragten deutliche Einsparungen. Selbst ITIL und CObIT als kombinierte Vorgehensmodelle reichen damit nicht aus, um das IT-Service-Management-Projekt kostensparend zu beschleunigen. Dass in dieser Hinsicht Handlungsbedarf besteht, macht ein weiteres Resultat der Fachhochschule Aalen deutlich: Die Projektierung von Service-Management und begleitenden Prozessen dauert in 34 Prozent aller Fälle zwischen einem und zwei Jahren. Ein Viertel aller Projekte nimmt sogar mehr als zwei Jahre in Anspruch. Schnellumsetzungen innerhalb von zwei bis fünf Monaten, wie sie von den Herstellern gern propagiert werden, sind bestenfalls im kleineren Installationsrahmen möglich. Den Umfrageergebnissen nach werden gerade mal 13 Prozent aller Service-Management-Projekte innerhalb dieser Zeitspanne gestemmt, obwohl in allen Fällen ITIL-konform vorgegangen wurde.

Erweitern - aber wie?

Die Kombination aus ITIL und CObIT allein reicht damit nicht aus, um bessere Planungs- und Realisierungszeiten für das Service-Management und begleitende Prozesse einzuläuten. Dazu sind spezifische Erweiterungen zu beiden Rahmenwerken erforderlich. Sie sind notwendig, um die Service-, Unterstützungs- und Führungsprozesse detailliert abzubilden und in angemessener Technik umzusetzen. Ob diese Erweiterungen direkt vom Hersteller oder von einem neutralen Dienstleister kommen sollen, muss jedes Unternehmen selbst entscheiden. Im ersten Fall wird sich über die herstellerspezifischen Prozesserweiterungen zwangsläufig die Produktbindung an den Hersteller verstärken, im zweiten Fall durch die neutrale Aufstellung des Dienstleisters hingegen reduzieren. Für herstellerunabhängige Prozesserweiterungen ergänzend zu ITIL und CObIT spricht zudem, dass sich die Service-Management-Lösung in der Regel aus Systemen vieler Hersteller zusammensetzt.

Nur als IT-Fabrik komplett

Einzelne Dienstleister haben bereits begonnen, die Prozess- und Umsetzungslücken, die ITIL und CObIT hinterlassen, zu füllen. Aber nur wenige von ihnen haben bereits alle Lücken im Sinne eines kompletten IT-Fabrik-Modells durch zusätzliche Referenzprozesse, Prozessschnittstellen, Rollenbeschreibungen und Eingabemasken geschlossen. Nur über ein IT-Fabrik-Modell können die Erstellung eines Service-Management-Systems maßgeblich beschleunigt sowie die Projekt- und in der Folge die IT-Betriebskosten über eine effiziente Service-Organisation deutlich reduziert werden.

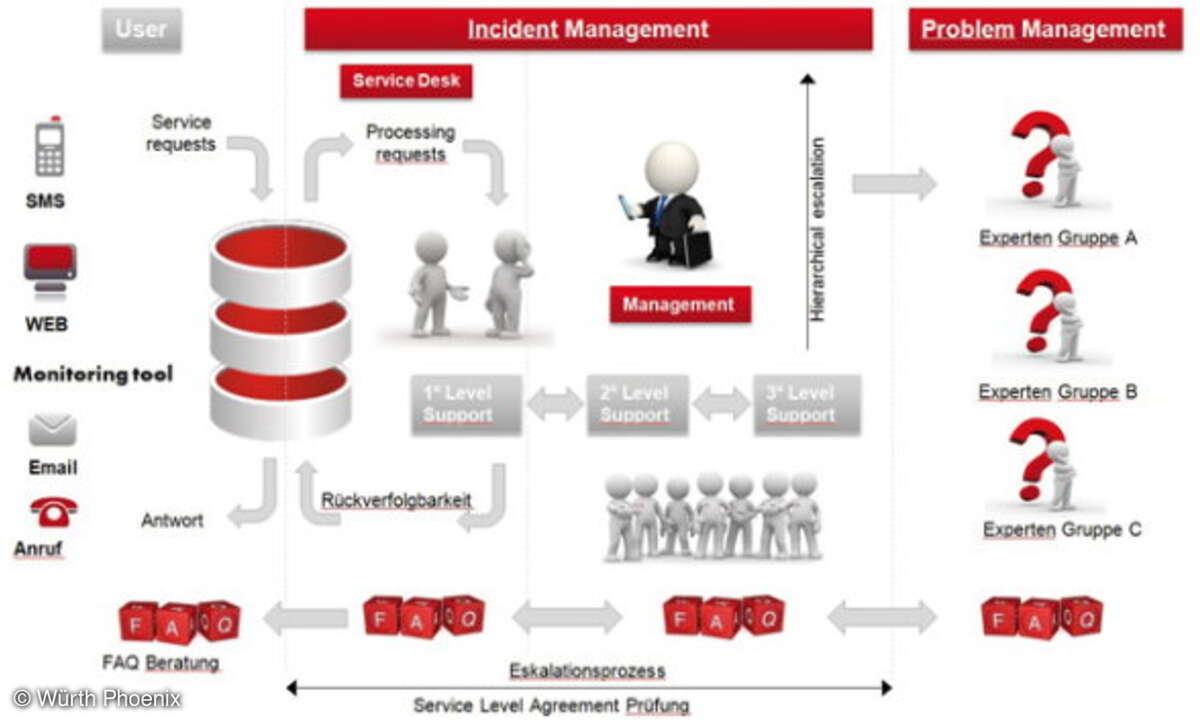

Aber Vorsicht: Das Konzept einer vollständigen IT-Fabrik, die alle notwendigen Projekt- und IT-Leistungen beinhaltet, wird nur dann für das Unternehmen aufgehen, wenn im Kern dieses Modells für die Service-Organisation eine Doppelfunktion abgebildet wird. Ihr muss darin sowohl die Rolle als moderner Service-Dienstleister als auch die eines Regulierers im Sinne der »IT Governance« zukommen. Dann haben auch alle notwendigen Erweiterungen für das Service-Management (aufbauend auf ITIL) und die Service-Organisation (aufbauend auf CobiT) buchstäblich System. Diese klare Struktur des Gesamtrahmenwerks ist für das Unternehmen darüber hinaus ein Garant dafür, dass der Dienstleister den allgemein verbindlichen ITIL- beziehungsweise CObIT-Pfad nur dort verlässt, wo es notwendig wird. Mehr an Standardkonformität auf dem Weg ins Service-Management und hin zu einer schlagkräftigen Service-Organisation ist heute nicht möglich. Bis Schritt für Schritt auch die ITIL- und CObIT-Erweiterungen zu verbindlichen Prozessen und Techniken avancieren werden.

* Nikolas Kunde ist Senior Consultant und Produktmanager IT-Fabrik bei Unilog Avinci. E-Mail: nikolas.kunde@unilog.de