Lieferketten unter Kontrolle

Lieferketten unter Kontrolle Mit maßgeschneiderten Software-Systemen für das Controlling von Lieferketten können Unternehmen ihre Logistik optimieren. Wichtig sind dabei die Definition von Kennzahlen und eine schrittweise Implementierung.

Wer im Wettbewerb erfolgreich sein will, muss seine logistischen Prozesse den Marktanforderungen anpassen. Dabei sind weltumspannende Beschaffungs- und Absatzmärkte eine große Herausforderung für Unternehmen. Zusätzlich ist es wichtig, die Balance zwischen Kosten und Service-Grad zu wahren. Supply-Chain-Controlling-Systeme können Unternehmen dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern. Als ersten Schritt für den Aufbau eines solchen Systems empfiehlt sich die Analyse des Ist-Zustands. Dabei zeigt sich meist, dass in den IT-Systemen viele der relevanten Informationen vorhanden sind. Oft sind sie jedoch auf zahlreiche Datenquellen verteilt, ihre Aktualität ist unklar und ihre Struktur unübersichtlich. Kurzum: Die Daten sind für die operative und strategische Planung oftmals kaum zu verwenden. Hier setzt das Logistik- und Supply-Chain-Controlling an. Seine Aufgabe besteht darin, die in den verschiedenen Datentöpfen des Unternehmens vorhandenen Informationen zu sammeln, zu konsolidieren und für die Analyse aufzubereiten. Vollständigkeit, Korrektheit, Aktualität und Vergleichbarkeit der Daten sind dabei die entscheidenden Qualitätskriterien. Mithilfe des Logistik- und Supply-Chain-Controllings können die Entscheidungsträger im Unternehmen Schwachstellen in der Lieferkette aufdecken und nicht genutzte Potenziale erkennen. So können sie zum Beispiel folgende Fragen beantworten: Wo verbergen sich Kostentreiber und Engpässe im bestehenden Prozess? Welcher Service-Grad bringt welche Kosten mit sich? Mit dem Wissen über ihre Prozesse können die Manager dann frühzeitig auf Veränderungen reagieren.

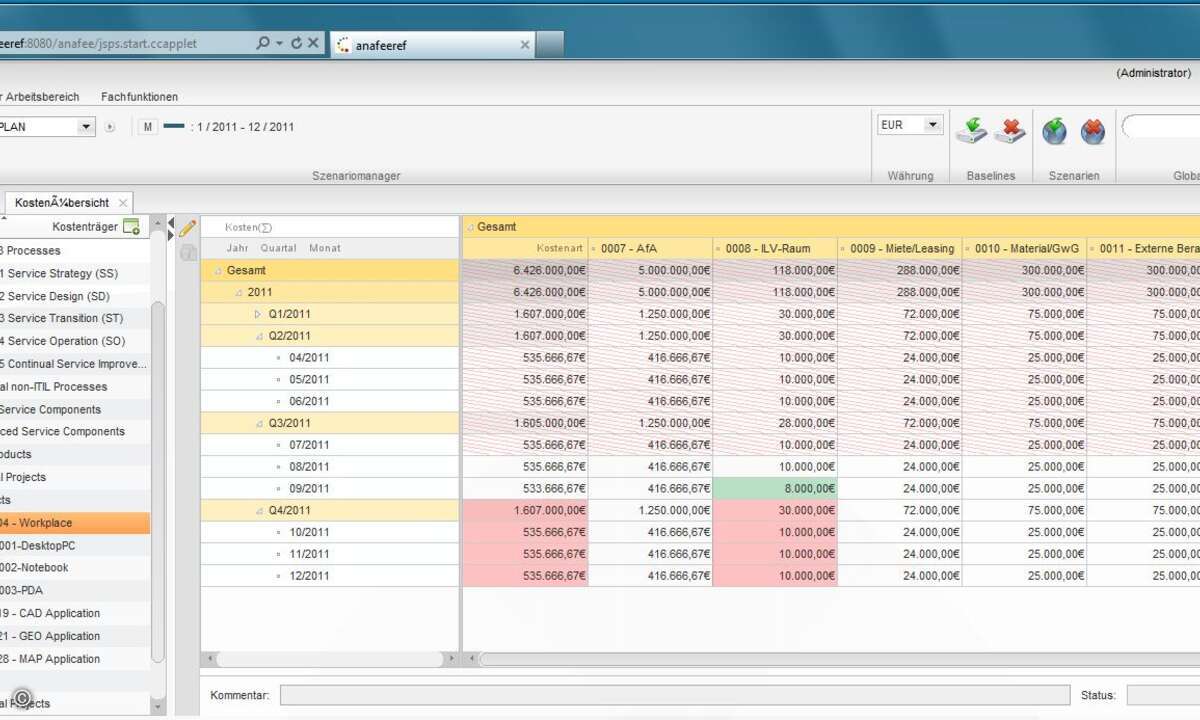

Operative und strategische Ziele Ein entsprechendes Controlling kann die Lieferkette in operativer und strategischer Hinsicht verbessern. So können kurzfristige Ziele durch ein fortlaufendes Berichtswesen und Analyse- und Alarmfunktionen zur Steuerung und Kontrolle der Supply Chain leichter erreicht werden. Zu diesen operativen Zielen gehören die Informationsgewinnung, die Optimierung der Kapazitätsauslastung sowie die Reduzierung von Rüst- und Wartezeiten. Zu den strategischen Zielen zählen die Kostenminimierung, die Erhaltung der Lieferbereitschaft, die Sicherstellung der Kundenzufriedenheit sowie Rentabilitätsbetrachtungen. Diese längerfristigen Ziele innerhalb einer Lieferkette werden durch Leistungs- und Kostenrechnung der Logistik, Planung und Budgetierung sowie durch Szenarien und Simulationen erreicht. Die Manager können mit einem Controlling-System in Logistik und Supply Chain Management (SCM) Kosten und Qualität nicht nur kontrollieren, sondern auch bewerten und steuern. Dadurch wird das Lieferketten-Controlling zu einer wesentlichen Stütze in der Prozess- und Produktplanung.

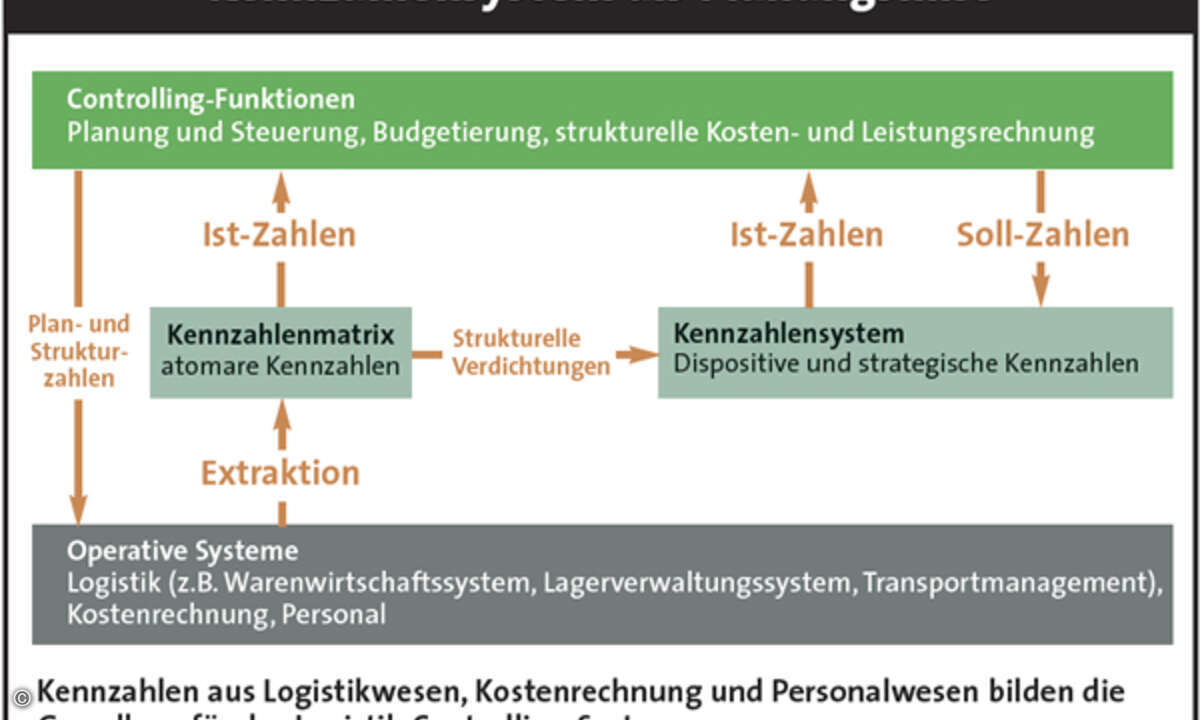

Kennzahlen als Basis Grundsätzlich sollte jedes Unternehmen ein Controlling-System für seine Lieferkette aufbauen. Dafür muss jedoch geklärt werden, welche Anforderungen wichtig sind. Da das Logistik-Controlling unterschiedliche Aufgaben erfüllen muss, entstehen durch konkurrierende Zielsetzungen oft Interessenskonflikte. Die Produktion etwa verlangt hohe Losgrößen, um Rüstkosten zu minimieren; die Logistik bevorzugt geringe Bestände, um Lagerkosten zu reduzieren; und der Vertrieb strebt hohe Umsätze an, was jedoch auch eine hohe Verfügbarkeit der Waren erfordert. Für das Top-Management besteht die Herausforderung darin, das passende Gleichgewicht zwischen diesen Anforderungen zu finden und die Lieferkette entsprechend zu gestalten. Diese Rahmenbedingungen werden durch Kennzahlen in das Logistik- und Supply-Chain-Controlling übertragen. Die fachliche Basis bildet die Kennzahlenmatrix, die Kennzahlen des Unternehmens und der Lieferkette zusammenfasst. Einschlägige Kennzahlen sind etwa Anzahl der Lieferungen, Lagerkosten und Verladezeiten. Aus der Kennzahlenmatrix wird wiederum durch eine strukturelle Verdichtung das Kennzahlensystem gebildet (siehe Grafik auf Seite 6). Dieses Kennzahlensystem unterstützt die Manager bei der Entscheidungsfindung. Die Effizienz und Qualität der Auswertungen wird dadurch abgesichert, dass Kennzahlen abhängig von den Zielen und den Controlling-Funktionen kombiniert, Aggregationen zum Beispiel über Unternehmensstrukturen hinweg gebildet sowie interne Abhängigkeiten berücksichtigt werden. So wird etwa mit der Auswahl geeigneter Kennzahlen festgelegt, in welcher Form die Verfolgung der Lieferkette vom Auftragseingang bis zur Warenlieferung vom Standpunkt des Controllings her umgesetzt wird. Bei der Erarbeitung des Kennzahlensystems sollten sich die Beteiligten bewusst sein, dass die Qualität der Kennzahlen nie besser, sondern eher schlechter ist als die der verfügbaren Basisdaten. Deshalb ist es wichtig, sich bei der Festlegung der Kennzahlen auf die Definition weniger, aber guter und glaubwürdiger Messgrößen zu konzentrieren. Wenn die Grundlage für das Logistik- und Supply-Chain-Controlling-System in Form des Kennzahlensystems erarbeitet worden ist, kann die technische Implementierung beginnen. Denn der unmittelbare Nutzen des Lieferketten-Controllings kann sich erst entfalten, wenn geeignete informationstechnische Hilfsmittel wie Business-Intelligence-Verfahren zur Gewinnung und Darstellung der Kennzahlen verwendet werden.

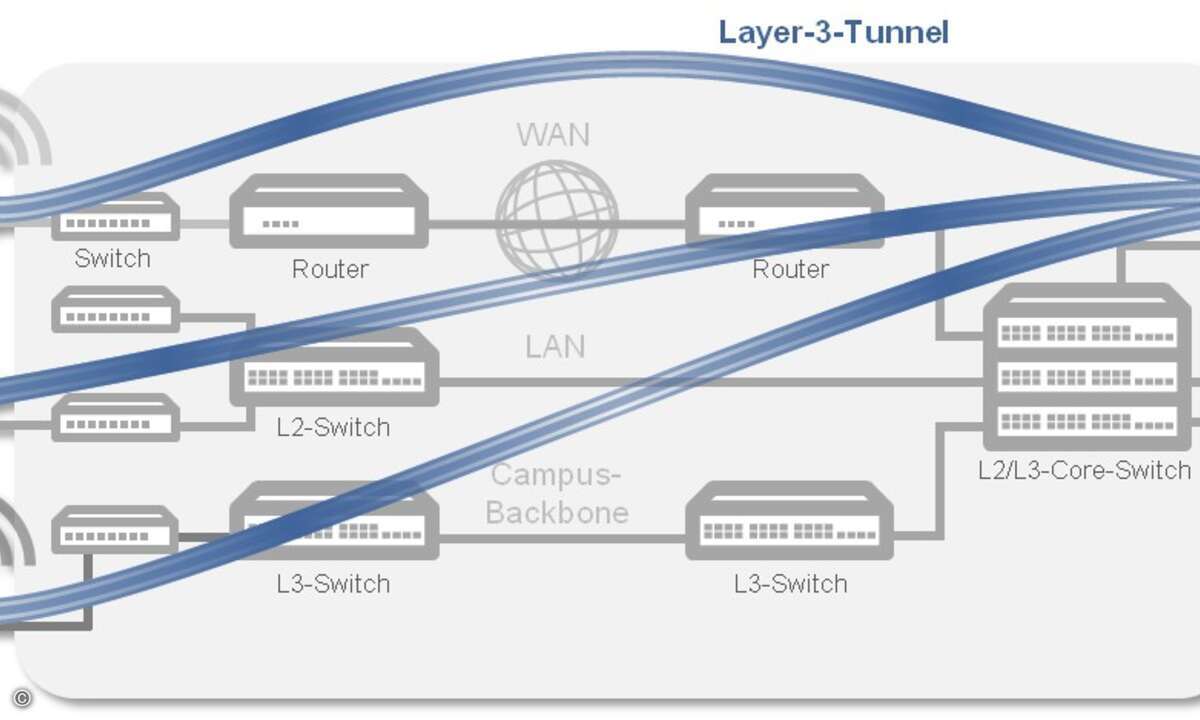

Intelligente Steuerung der Lieferkette Die technische Anbindung an die operativen Systeme bildet eine wesentliche Voraussetzung für einen automatisierten und auf das Controlling ausgerichteten Ablauf. Die über die Lieferkette verteilten und zumeist heterogenen Daten werden mit ETL-Werkzeugen (Extraktion, Transformation, Laden) aus den operativen Systemen in eine zentrale und abfrageoptimierte Datenbank (Data Warehouse) übertragen. Von dort greifen Reporting- und Analysewerkzeuge auf die konsolidierten Daten zu, präsentieren die ermittelten Kennzahlen zum Beispiel über eine Balanced Scorecard oder bieten weitergehende Analysemöglichkeiten wie Online Analytical Processing (Olap) oder Data Mining. Für zeitnahe operative Entscheidungsfindungen können Anwender die Techniken der Right Time Analytics einsetzen.

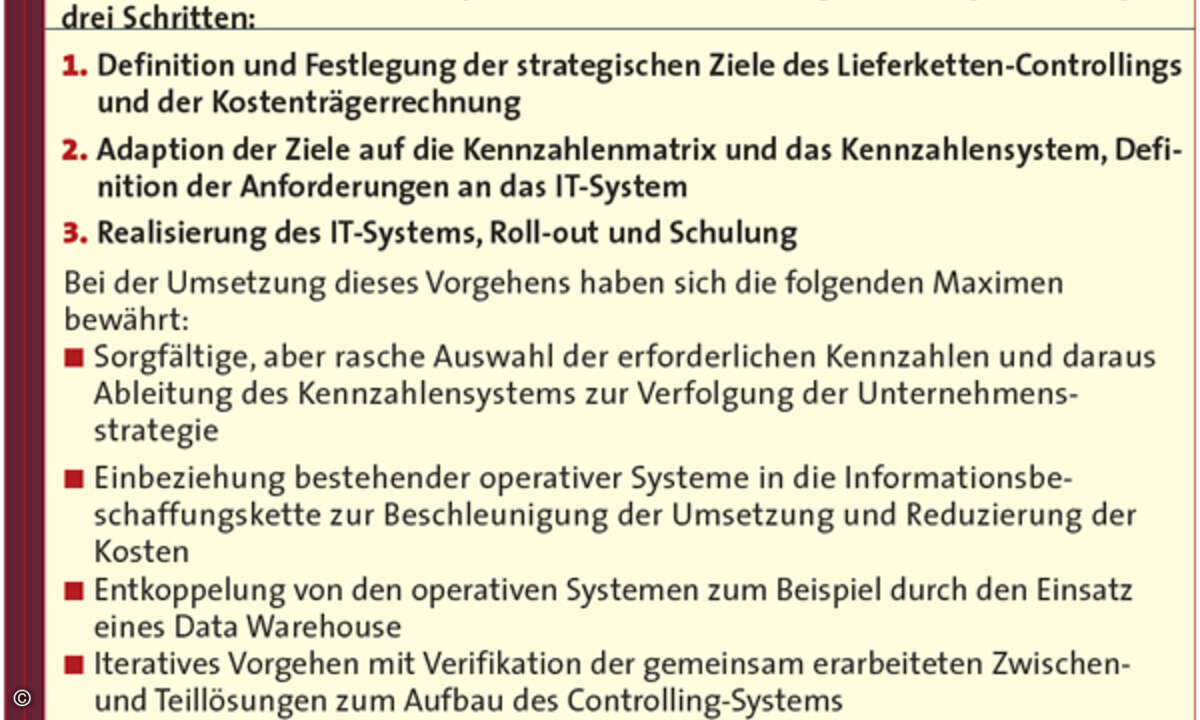

Pragmatisches Vorgehen In der Realisierungsphase solcher IT-Projekte hat sich ein pragmatisches Vorgehen bewährt, das in einem übersichtlichen Rahmen beginnt und danach schrittweise die notwendigen Anpassungen und Erweiterungen des Systems vornimmt. In einem ersten Schritt werden Unternehmensstrategie und Anforderungen der Anwender an das Software-System zur Überwachung der Lieferkette in einem Fachkonzept zusammengefasst. Dieses dient als Basis für einen Prototypen. Das Feedback der Anwender fließt dann in die nächste Ausbaustufe ein. Dieser iterative Prozess führt zusammen mit Mehrwertuntersuchungen zu neuen Ausbaustufen, bis ein passendes Controlling-System für die Logistik erreicht ist. Die fortlaufende Überprüfung der Projektergebnisse garantiert dabei die Zielgenauigkeit bei der Umsetzung der unternehmensspezifischen Anforderungen.

Dr. Olaf-Rüdiger Hasse ist Mitglied der Geschäftsleitung bei dem Münchner IT-Dienstleister sd&m.