Mehr Spannung im Netz

Power-over-Ethernet – IP-Endgeräte ohne Steckdose zu betreiben ist heute kein großes Problem mehr. Notstromversorgungen und ausgeklügelte Konfigurationstechniken erhöhen die Ausfallsicherheit und ermöglichen die Nutzung der Technik in Hochverfügbarkeitsumgebungen.

Nahezu alle netzwerkfähigen Endgeräte beziehen bislang ihre Versorgungsspannung über ein Netzteil, das in einer Steckdose steckt. Nicht nur, dass solche oft minderwertigen Wandler wegen ihres begrenzten Wirkungsgrads viel Strom nutzlos verbrauchen, sie begrenzen auch den Einsatzradius des Endgeräts. Das kann teuer werden: Zum Beispiel dann, wenn am geplanten Aufstellort eines WLAN-Access-Points kein Stromanschluss vorhanden ist und das Versorgungsnetz erst erweitert werden muss.

Es geht auch einfacher, nämlich mit Power-over-Ethernet. Mit dieser Technik ist es möglich, netzwerkfähige Endgeräte von einem Speisegerät im Etagenverteiler aus über Standard-Ethernet-Kabel mit Strom zu versorgen. In Kombination mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen im Verteiler sorgt dies nicht nur für mehr Betriebsicherheit, sondern ermöglicht auch die Installation etwa des genannten WLAN-Access-Points oder von IP-Videokameras an bislang unzugänglichen Orten. Unternehmen profitieren so neben der vereinfachten Installation auch noch von einer besseren Reichweite ihrer WLANs.

Power-over-Ethernet hat die Entwicklung zahlreicher neuer Produktideen möglich gemacht. Dazu zählen RFID-Lesegeräte, Sicherheitseinrichtungen wie Alarmsysteme (Rauchmelder), Zugangskontrollen (etwa Badge-Reader) oder Barcode-Scanner an Kassen. Auch in den Fertigungsumgebungen stößt PoE zunehmend auf Interesse. Während klassische Feldbusse nach wie vor die Stromversorgung von Maschinen übernehmen, eignet sich die Speisung über Netzwerkkabel besonders für Applikationen im Schwachstrombereich. Dazu zählen Sensorik-Anwendungen genauso wie die Steuerung von Aktoren.

Der Standardisierungsprozess für Power-over-Ethernet begann bereits 1999, getrieben von Firmen wie 3Com, Intel, Mitel, National Semiconductor, Nortel und Powerdsine. Im Juni 2003 mündeten die Anstrengungen des IEEE-Gremiums in der Ratifizierung des Industriestandards 802.3af. Er beschreibt unter »Data Terminal Equipment (DTE) Power via Media Dependent Interface (MDI)«, wie elektrische Leistung über Ethernet-LAN-Verkabelungen an standardkonforme Endgeräte geliefert wird. Vor dieser Vereinbarung gab es nur proprietäre Lösungen, etwa von Cisco. Derzeit ist der PoE-Standard Ethernet und Fast-Ethernet festgeschrieben. Unter http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.3af-2003.pdf steht er zur Verfügung.

PoE macht sich zunutze, dass Kupfer elektrische Ladung übertragen kann. In der Etagenverkabelung ist dies ein Vorteil gegenüber optischen Verbindungen. Über Glasfaser wäre die Stromversorgung der Endgeräte nicht möglich. 802.3af unterteilt die beteiligten Geräte in Energieversorger (Power-Sourcing-Equipment, PSE) und -Verbraucher (Powered-Devices, PD).

In der aktuellen Version wird bei einer Gleichspannung von 48 Volt pro Port eine Leistung von 15,4 Watt eingespeist. Über die maximal zulässige Kabellänge von 100 Metern fallen auf Grund des ohmschen Leitungswiderstandes der Kupferkabel einige Volt Spannung ab, so dass ein angeschlossenes Endgerät maximal knapp 13 Watt – genau 12,95 Watt – verbrauchen darf. Das entspricht einer maximalen Stromaufnahme im Dauerbetrieb von 350 mA, beim Einschalten sind kurzfristig auch 400 mA erlaubt. Im PoE-Standard ist ein Handshake-Verfahren definiert, das so genannte »Power Sensing«: Bevor das speisende Gerät Strom aufschaltet, prüft es über die Datenverbindung, ob das angeschlossene Endgerät 802.3af-konform ist. Erst nach einer positiven Antwort wird letzteres mit elektrischer Leistung versorgt. So läuft man nicht Gefahr, sich beispielsweise die Netzwerkkarte seines PCs »abzuschießen«.

Midspan und Endspan

Ein Ethernetkabel verfügt über acht paarweise verdrillte Adern. Jedes der vier Leitungspaare kann symmetrische Signale übertragen. 10/100-MBit/s-Ethernet nutzt allerdings nur die Leitungen 1,2, 3 und 6. Daher sieht der PoE-Standard vor, die restlichen Adern für die Gleichstromversorgung zu nutzen: Ursprünglich sollten die Leitungspaare 4-5 mit dem Pluspol, 7-8 mit dem Minuspol der Spannungsquelle gekoppelt werden. Tatsächlich erlaubt eine Anpassung des Standards mittlerweile auch die umgekehrte Polarität.

PoE kennt zwei Verfahren für die Leistungsübertragung: Das erste verwendet die ungenutzten Adernpaare des TP-Kabels, das zweite speist Strom über die Leitungen ein, die auch Datenverkehr übertragen. Die erste Variante wird in sogenannten »Midspan«-Geräten eingesetzt. Ein Midspan-Controller ist mit einem Patch-Panel vergleichbar, das um die Möglichkeit erweitert wurde, über ein eigenes Netzteil Strom in die vom Switch kommenden und zum Endgerät führenden Leitungen einzuspeisen. Gleichzeitig entkoppelt es die aktiven Netzwerkkomponenten – in der Regel Switches – von der auf dem Kabel anliegenden Gleichspannung. Das funktioniert bis zu einer Geschwindigkeit von 100 MBit/s, also für Fast-Ethernet, und eignet sich gut für das Nachrüsten bestehender oder neuer Installationen, die auf Ethernet-Switches ohne PoE-Funktionalität basieren.

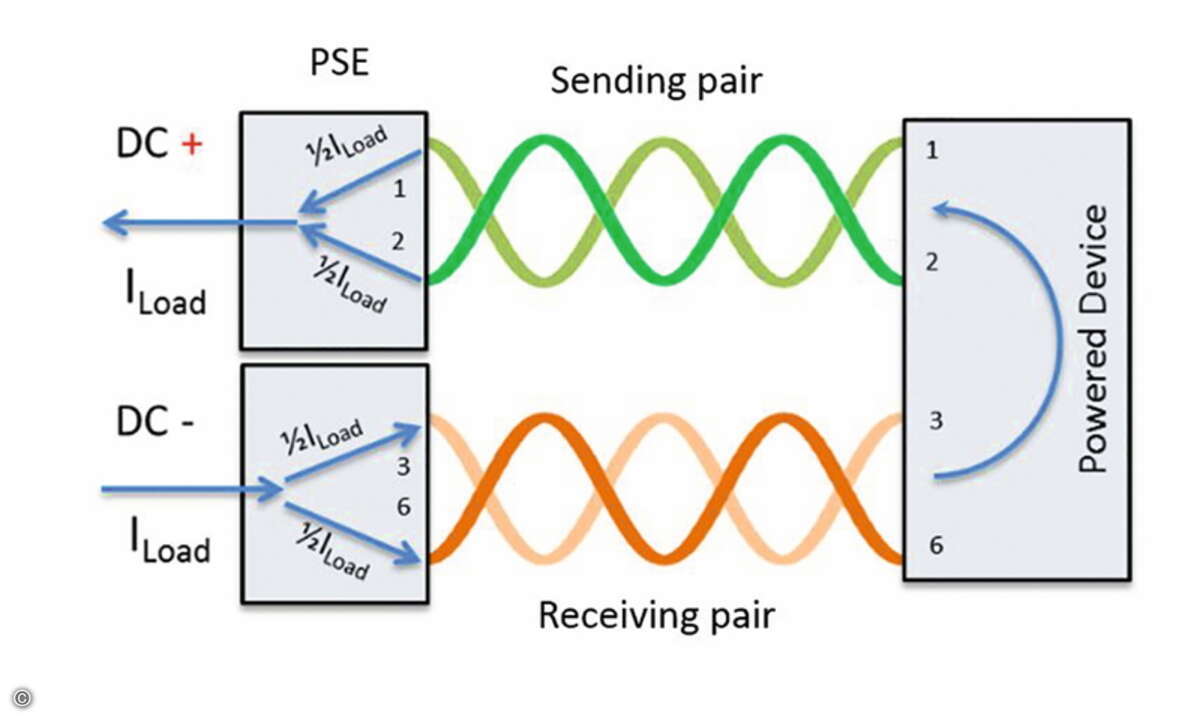

In der zweiten Variante speist eine direkt im Switch sitzende Spannungsquelle Strom in die Adernpaare des 100-Ohm-symmetrischen Kabelsystems, über die auch der Datenverkehr im Netzwerk fließt. Im Ethernet sind die datenführenden Anschlüsse 1-2 sowie 3-6 sowohl im Switch als auch im Endgerät durch Übertrager galvanisch von den Kontakten in den Buchsen entkoppelt. Daher ist es problemlos möglich, an der Ausgangsseite des Übertragers Gleichstrom einzuspeisen. Diese Variante wird als »Endspan« bezeichnet.

Laut PoE-Spezifikation sind mindestens Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5 (Cat.5) für den Einsatz der Ethernet-Stromversorgung nötig. Als Stecker kommt die bewährte RJ45-Variante zum Einsatz. Die Anforderungen von PoE an die Infrastruktur sind also nicht hoch – trotzdem zahlt es sich mit Blick auf die Zukunftssicherheit des Netzwerks aus, auf qualitativ hochwertige Komponenten zu setzen. Immerhin ist eine strukturierte horizontale Etagenverkabelung im Durchschnitt 15 bis 20 Jahre im Einsatz. Das erscheint besonders vor dem Hintergrund sinnvoll, dass die Kosten für die passive Infrastruktur typischerweise nur einen Bruchteil der eingesetzten aktiven Netzwerkgeräte wie Switches und Router ausmachen. Wer hier auf No-Name-Produkte setzt, spart am falschen Ende.

Markenprodukte garantieren eine hohe Langzeitstabilität und eignen sich auch für den Betrieb zukünftiger Ethernet-Standards. Sie sind mechanisch robust und stellen möglichst kleine Übergangswiderstände bei den Steckverbindungen sicher. Schließlich sieht PoE Hot-Plugging vor: Verbindungen lassen sich auch bei aufgeschalteter Stromversorgung trennen. Das ist wichtig, denn optische Kontrollen – etwa Status-LEDs an den Netzwerkdosen – im Zugangsbereich fehlen. Da die Stecker zudem nicht verriegelbar sind, kann sie jeder herausziehen. Wichtig: Die TIA/EIA-Standards erlauben maximal vier Stecker-Buchse-Schnittstellen zwischen dem Switch oder Hub und dem Endgerät. Ein Midspan-Controller zählt als eine solche Schnittstelle. Außerdem darf diese Ethernet-Strecke nicht länger als 100 Meter sein – daran ändert auch das Midspan-Gerät nichts.

Die kosteneffizienteste Methode wählen

Die geschäftliche Motivation hinter der Installation von IP-basierten Technologien wie Wifi oder VoIP ist klar: Sie soll Kosten senken. Ein Vorteil von PoE in diesem Zusammenhang ist, dass es mit den meisten bestehenden Infrastrukturen problemlos zusammenarbeitet – ein Austausch von Switches ist in der Regel nicht nötig. Vor allem, wenn die derzeit verwendeten Ethernet-Switches erst seit kurzem im Einsatz, aber nicht PoE-fähig sind, lohnt sich der Einsatz von Midspan-Controllern.

Endspan-Geräte eignen sich besonders für Neuinstallationen, bei denen die meisten der verfügbaren Ethernet-Ports PoE-Endgeräte versorgen sollen. Eine der Hauptanwendungen dieser Technik ist die durchgängige Ausstattung einer Unternehmensabteilung mit VoIP-Telefonen.

Doch selbst bei Neuinstallationen kann der Einsatz von Midspan in einigen Fällen Sinn machen – oft ist er nämlich der kosteneffizientere Weg für die Implementierung von PoE. Beispiel: In manchen Büroumgebungen verwenden PCs und VoIP-Telefone verschiedene Anschlussdosen – in diesem Fall benötigen nur die Hälfte der Ports tatsächlich eine Spannungsversorgung. Die Endspan-Lösung würde keinen Sinn machen, da der Anwender von den bezahlten PoE-Ports nur 50 Prozent nutzt. Letztlich ist jede Situation unterschiedlich – der Anwender sollte daher sowohl die Anschaffungskosten als auch die Betriebskosten in sein Kalkül einbeziehen und dann die am besten geeignete Methode wählen.

Für beide Verfahren gilt: Um die Kosten im laufenden Betrieb niedrig zu halten, müssen sich alle Komponenten zentral verwalten lassen – zum Beispiel über SNMP. Praktisch für größere Installationen sind kaskadierbare Systeme. Hier lassen sich mehrere Speisegeräte über einen SNMP-Master zentral managen. Durch die SNMP-Fernsteuerung kann PoE noch einen Trumpf ausspielen: Endgeräte lassen sich darüber gezielt kaltstarten.

Wichtig für Installation beispielsweise von IP-Telefonen in Unternehmen ist das Verhalten der PoE-Geräte bei der Konfiguration und bei einem möglichen Stromausfall. Bei der Fernkonfiguration der Controller oder Endgeräte muss zu jeder Zeit das Telefon funktionieren – es wäre fatal, wenn laufende Gespräche unterbrochen würden. Doch tatsächlich garantieren nur wenige Produkte ein solches unterbrechungsfreies Management.

Potentielle Anwender sollten bei der Anschaffung einer PoE-Lösung zudem beachten: Wer komplett auf IP-Telefonie umsteigen will, muss sicherstellen, dass – ähnlich wie bei ISDN – auch bei einem Stromausfall einige zentrale Telefone – sogenannte »Life-Line-Phones« – weiter funktionieren. Für die benötigte Ausfallsicherheit sorgt eine batteriegepufferte, redundante Stromversorgung. Die verbraucht allerdings zusätzlichen Platz im Rack, daher sollte der Etagenverteiler von vornherein mit einer ausreichenden Platzreserve geplant und aufgebaut werden. Vor der Verabschiedung des PoE-Standards haben einige Unternehmen proprietäre Lösungen entwickelt, um Geräte über das Netzwerk mit Strom zu versorgen. Viele dieser Produkte sind nach wie vor erhältlich. Sie arbeiten möglicherweise nicht mit standardkonformen Geräten zusammen. Daher ist es wichtig sicherzustellen, dass sowohl das Speisegerät als auch sämtliche Endgeräte den Spezifikationen des IEEE 802.3af entsprechen. Sind Geräte nicht explizit als PoE-konform ausgewiesen, gilt es, die technische Dokumentation sehr genau zu lesen, um zu überprüfen, ob sie trotzdem in der Installation verwendet werden können.

Die Forderung, Endgeräten ausreichend Leistung zu liefern, klingt logisch, ist jedoch in der Praxis manchmal schwierig umzusetzen – besonders, wenn nach und nach doch mehr PoE-Endgeräte gespeist werden müssen, als ursprünglich geplant war. Wichtig ist daher eine ausreichende Dimensionierung der Produkte: Midspan-Controller werden, wie oben beschrieben, meist dort eingesetzt, wo nicht alle Endgeräte mit Strom versorgt werden müssen. Einige ihrer Ports bleiben daher häufig ungenutzt – ein Umstand, den sich manche Hersteller zunutze machen: Sie dimensionieren die Netzteile bewusst sehr knapp und kalkulieren mit einer maximalen Port-Nutzung von 60 bis 70 Prozent. Hochwertige Geräte hingegen lassen sich auf allen Ports gleichzeitig voll belasten und bieten somit mehr Sicherheitsreserven.

Wie oben beschrieben müssen sie dazu pro Port 15,4 Watt bereitstellen können – für einen Midspan-Controller mit 24 Ethernet-Anschlüssen bedeutet das, dass sein Netzteil mindestens 370 Watt am Ausgang bereitstellen muss. Seine Leistungsaufnahme liegt – je nach Wirkungsgrad des Netzteils – noch um einiges höher. Ein Endspan-Gerät benötigt darüber hinaus zusätzliche Leistung für seine Switching-Funktionalität.

Fazit

Richtig dimensioniert, lassen sich zuverlässige PoE-IP-Infrastrukturen aufbauen. Durch die zentrale Stromversorgung der Endgeräte fällt der Problemfaktor Niederspannungsnetzteil weg – das erhöht einerseits die Ausfallsicherheit, gleichzeitig hat man mehr Spielraum für die Installation der Endgeräte. Eine zentrale Verwaltung über SNMP senkt zudem die Betriebskosten.

Matthew Palmer,

Produkt Manager bei ADC Krone