Mehrwert durch integriertes Bürgerbeziehungsmanagement (Fortsetzung)

- Mehrwert durch integriertes Bürgerbeziehungsmanagement

- Mehrwert durch integriertes Bürgerbeziehungsmanagement (Fortsetzung)

Self-Service für Bürger

Neben Call-Centern setzten Behörden auch auf Internet-basierte Bürgerdienste, um einen vergleichbaren Service-Standard zu Wirtschaftsunternehmen anbieten zu können. Auch hier entlasten diese Art von Diensten bereits die Fachabteilungen, in dem die »Kunden« in den Prozess der Dienstleistung mit eingebunden werden. Ein Verwaltungsvorgang, wie die Zuteilung eines Kfz-Wunschkennzeichens, kann zum Beispiel bei der Stadt Hagen vom Antragsteller selbst initiiert werden: Er füllt im Internet eine Online-Maske aus und seine Daten ? einschließlich der Höhe der Gebühren für diesen Service ? werden direkt in das Fachverfahren der Verwaltung übertragen. Die Stadt Hagen bearbeitet so jährlich ihre rund 30000 Anfragen für Auto-Nummernschilder. Diese Form des Self-Services beschleunigt die Antragsstellung und verschlankt den Ablauf.

Doch die Steuerung reiner Bürgerkontakte ist nur ein Aspekt, den CRM abdeckt. Viele Wirtschaftsunternehmen bevorzugen im Kontakt mit den Behörden ebenso einen schnellen Zugriff auf Informationen, automatisierte und elektronische Melde- und Antragsverfahren sowie eine hohe Erreichbarkeit der Verwaltungsangestellten. Nach einer Studie der Technischen Universität München ist vor allem für Firmen das Einsparpotenzial durch B2G-Prozesse mit Kommunen oder Behörden von Bedeutung: Je höher der Mehrwert für die beteiligten Betriebe ist, desto höher ist auch die Akzeptanz und Nutzung von Internet-gestützten Diensten. Für die Verwaltung ergibt sich zusätzlich der Vorteil, dass sich die Anzahl fehlerhafter Anträge durch Einsatz elektronischer Services verringert und entsprechende manuelle Korrekturen überflüssig werden.

Grundsätzlich stehen für Wirtschaftsbetriebe einfache Meldeverfahren und integrierte Verwaltungsprozesse im Mittelpunkt. Insbesondere mittelständische Unternehmen benötigen bei Standortentscheidungen einen kurzen Draht zu kommunalen Entscheidern, um Antworten auf ihre zahlreichen Fragestellungen zu erhalten. Hier wird die Kommune zum Dienstleister und steht im direkten Wettbewerb zu benachbarten Städten und Gemeinden, wenn es um die Ansiedlung von neuen Unternehmen geht ? und damit um die Schaffung von Arbeitsplätzen und der Erschließung neuer Steuerquellen.

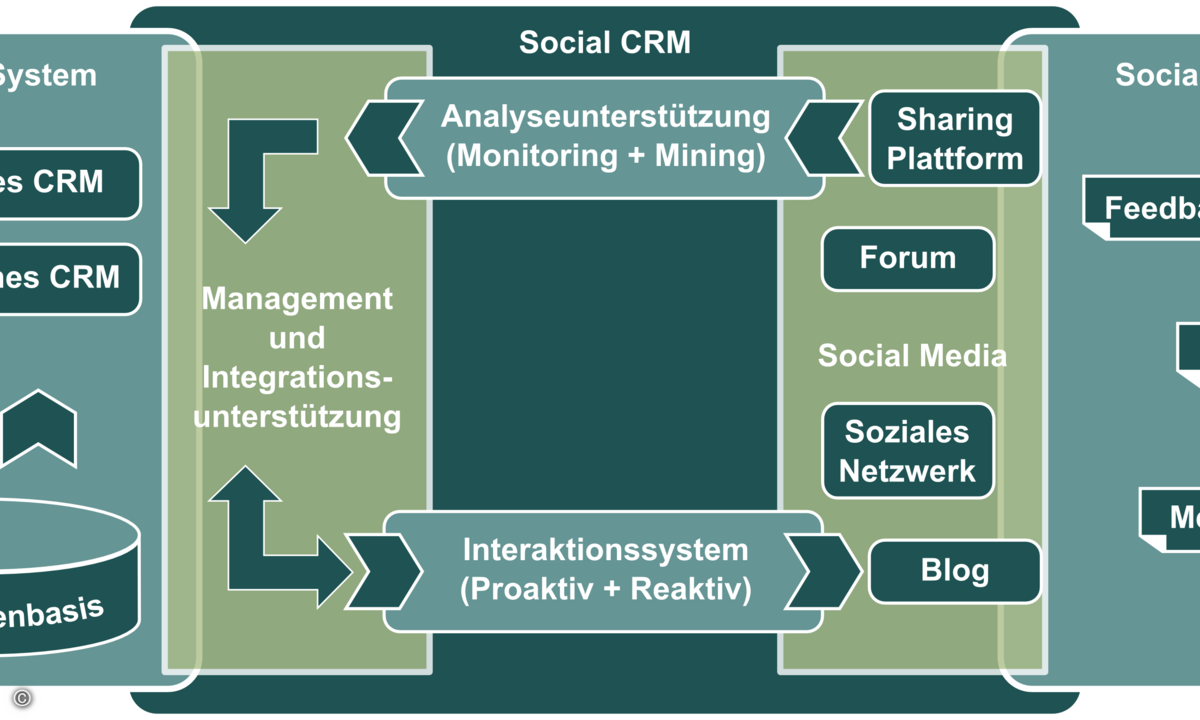

Ein integrierter Einsatz von CRM-Software verknüpft die Kommunikationskanäle Internet, E-Mail und Telefon und führt Informationen aus den Bürger- und Unternehmenskontakten zusammen. Die aus verschiedenen Quellen gewonnenen Daten erlauben den Verwaltungsstellen mittels CRM-Funktionen ebenso eine Auswertung ihrer Kontakte und Dienstleistungen: Informationen über die Auslastung der Kontaktkanäle zu Bürgern oder Betrieben, Beschwerdeursachen oder die Bürgerzufriedenheit können helfen, die Wünsche der Kunden besser zu erkennen und maßgeschneiderte Angebote zu entwickeln.

Im Behörden Umfeld wird CRM noch überwiegend aus rein technologischer Seite betrachtet, was bereits eine Umfrage der Unternehmensberatung Accenture im Jahr 2003 unter weltweit 143 öffentlichen Einrichtungen feststellte. Demnach erkennen Kommunalverwaltungen zwar die Vorteile einer ganzheitlichen Kundensicht und Multi-Channel-Interaktion, zögern aber wegen der Komplexität noch an der Implementierung der entsprechenden Systeme. Internet-basierte Dienste und Call-Center sind ein erster Schritt, doch die kommunalen Fachverfahren und Verwaltungsprozesse sind noch nicht durchgängig miteinander verbunden, um das Potential einer integrierten, ganzheitlichen CRM-Software auszuschöpfen. In vielen Kommunen endet die Integration der Wissensdatenbank häufig im Front-Office und lässt eine Verknüpfung mit Online-Zahlungssystemen, Buchhaltungsfunktionen oder elektronischen Bürgerakten im Back-Office noch nicht zu.

Zukünftig werden sich die vorhandenen Call-Center von einem reinen Informations- zu einem Kompetenzzentrum entwickeln, in dem die CRM-Prozesse in Fachverfahren und Finanzsysteme der Kommunen integriert werden. Auf diese Weise erreicht CRM eine wirkliche Wertschöpfung und ermöglicht durchgängige Geschäftsprozesse. Call-Center-Agenten, Mitarbeiter von Bürgerbüros oder auch Sachbearbeiter der Fachabteilungen können so über Bürgerkonten in alle relevanten Daten Einsicht nehmen und den Bürger besser bedienen. Dazu können Kommunalverwaltungen die Chance der Verwaltungsmodernisierung nutzen und basierend auf einer ganzheitlichen Strategie Marketingkonzepte, Geschäftsprozesse und Organisationsstrukturen auf die Pflege der Bürgerbeziehungen ausrichten.

Immer beliebter

CRM gewinnt in öffentlichen Verwaltungen zunehmend an Bedeutung. Bereits heute richten viele Kommunen ihr Front-Office an den Informations- und Service-Bedürfnissen ihrer Bürger und Unternehmen aus. In Zukunft werden sie ihre Verwaltung im Idealfall über das Bürgerbüro, das virtuelle Rathaus im Internet und das virtuelle Kompetenzzentrum per Telefon erreichen können. Aber auch mobile Zugangswege, wie zum Beispiel über einen PDA, werden sich nach und nach etablieren. Das schafft eine erhöhte Zufriedenheit bei Bürgern und Unternehmen, führt zu Kostensenkungen, schlanken Verwaltungsprozessen und stärkt indirekt das Image der Verwaltung als Dienstleister am Bürger ? der es nicht zu letzt mit seiner politischen Fürsprache honoriert.

Torsten Koß ist Leiter Geschäftsbereich Öffentliche Auftraggeber

bei SAP Deutschland