Messtechnik für moderne Netzstrukturen

Üppige Bandbreiten, Quality-of-Service, Sicherheit und Mobilität sind Anforderungen, die die Unternehmens-IT heute erfüllen muss. Weder Downtime noch Verspätungen dürfen dabei die Geschäftsprozesse blockieren. Ob die Infrastruktur diesen Anforderungen gerecht wird, zeigt der Einsatz von Performance-Simulatoren.

Durch vielfältige Tests sind zuverlässige Aussagen über die künftige QoS von VoIP und anderen Applikationen möglich.

Qualität und Performance von Netz und Applikationen werden durch viele Faktoren bestimmt: Die Leistungsmerkmale sowie -grenzen einzelner Komponenten, die optimierte Konfiguration von Netzkomponenten selbst unterschiedlicher Hersteller und auch die standardkonforme Protokollimplementierung von Diensten und Applikationen. Dieses Gemisch aus Performance-Parametern ist darüber hinaus Ende-zu-Ende zu untersuchen, über verschiedene Netzwerksegmente hinweg. Der Satz, »Was im Kleinen funktioniert, läuft auch im Großen«, hat seine Gültigkeit verloren. Das Netzwerk von heute ist als System zu begreifen und zu testen. Am besten schon vor der Inbetriebnahme neuer Technologien, Applikationen oder Netzstrecken. Nur so wird verhindert, dass zum Beispiel der gerade neu angeschaffte Server nicht innerhalb kürzester Zeit schon wieder zum alten Eisen zählt.

Leicht gesagt – und leicht getan. Zum Check alles Neuen, seien es Netzstrecken, kritische Netzkomponenten und Applikationen, sind eigene Testsysteme verfügbar, sogenannte Performance-Simulatoren. Mit ihnen lässt sich ein Predeployment durchführen: Was passiert im Netz und mit den bestehenden Anwendungen/Geschäftsprozessen, wenn eine neue Applikation wie VoIP eingeführt wird? Performance-Simulatoren testen die Leistungsgrenzen zum Beispiel von VPN-Komponenten. Gerade die neueren Netz-Technologien wie VPNs, die der gesicherten Kommunikation über unsichere Netzwerke dienen, verlangen nach einer optimalen Dimensionierung des Systems, wenn die technischen und finanziellen Vorteile nicht durch eine schlechte QoS zunichte gemacht werden sollen.

VPN-Performance-Test

Unter den VPN-Technologien hat sich IPSec als Standard herauskristallisiert. Wie viele Anwender oder Außenstellen über das IPSec-VPN angeschlossen werden können, hängt davon ab, wie viele Tunnels das VPN-Gateway aufbauen und handeln kann. Deshalb sind die Setup-Rate und Tunnelkapazität wichtige Indikatoren für ein gut funktionierendes VPN. Doch nicht nur diese Größen lassen Performance-Limits erkennen. Jede Verschlüsselung bedeutet zusätzlichen Overhead zu den Nutzdaten. Zudem knabbert das Ver- und Entschlüsseln an der Rechnerkapazität von VPN-Gateways, was sich durch geringeren Durchsatz und Verzögerungen bemerkbar macht. Gründe genug, die VPN-Lösung genauer unter die Lupe zu nehmen – am besten noch vor dem Kauf.

Hersteller wie Ixia bieten mit Lösungen wie »IxVPN« umfassende Testmöglichkeiten. Zum Test der Tunnelkapazität und Setup-Rate des Gateways werden über das Testsystem Clients emuliert, die vom Gateway Tunnel anfordern – so lange und so viele wie möglich.

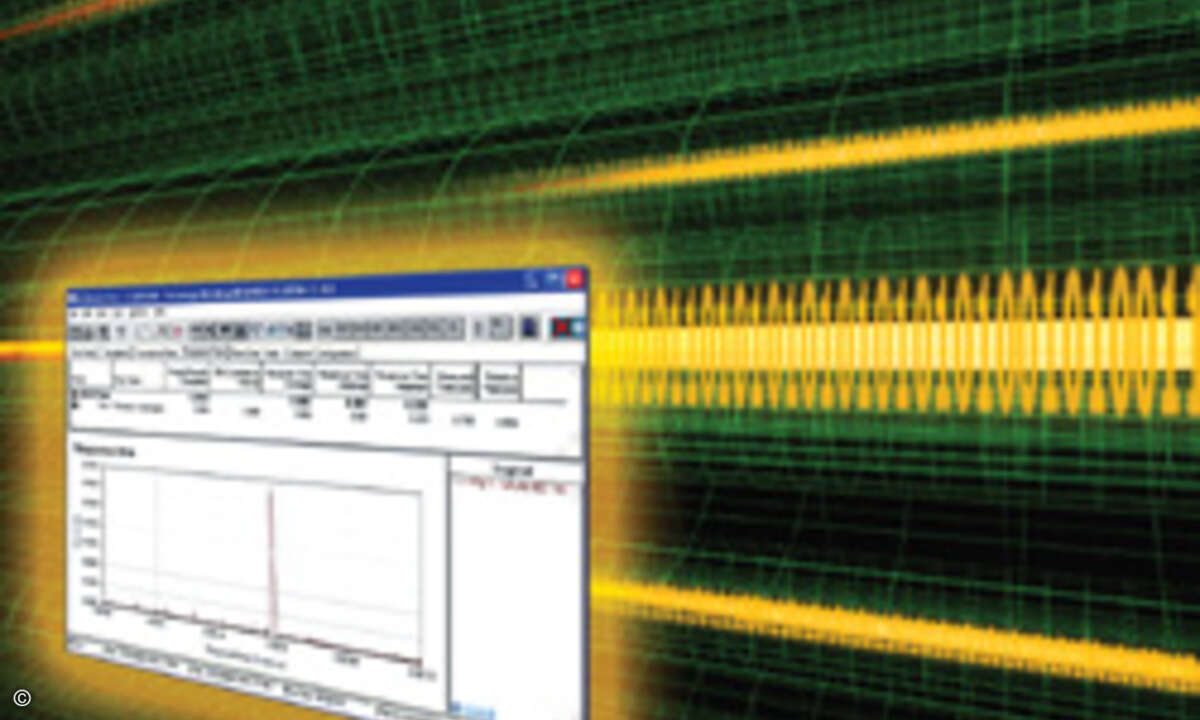

Für Performance-Messungen werden die Tunnel mit Datentraffic der Ebenen 4 bis 7 bestückt. Über 100 der gebräuchlichsten Anwendungen sind über Trafficpattern nachstellbar. Diese Variationsvielfalt ist notwendig, um den Einfluss von IPsec auf geschäftskritische Applikationen zuverlässig bewerten zu können. Zur Bewertung der Performance ist eine möglichst kleinmaschige Darstellung der Ergebnisse notwendig. Es nützt wenig, wenn in Statistiken die einzelnen Probleme schlichtweg untergehen. Verzögerungen müssen genau zugeordnet werden können, also zeigen, ob sie durch IKE-SA oder durch IPsec-SA entstanden sind. Ähnliches gilt für die Auswertungen auf Tunnelbasis, die bis zum einzelnen Tunnel möglich sein sollten.

WLAN-Roaming-Performance

Der Siegeszug der WLANs ist im globalen Trend nach Mobilität begründet. Mobilität schließt aber auch die Verfügbarkeit und die gute Qualität aller Anwendungen ein, die der Anwender bisher aus Kabelnetzen gewohnt ist. Die Erfahrungen mit Einzeller-WLANs aus dem Soho-Bereich lassen sich nicht einfach auf die Vielzeller-WLANs umlegen, wie sie in öffentlichen Bereichen installiert werden. Hier bewegen sich WLAN-User zwischen den Zellen. Schwankungen der Signalstärke sind da normal, Verbindungsabbrüche nicht auszuschließen. Beides führt zu einer schlechten Qualität von Applikationen oder zu deren Abbruch. Diese Tatsache wirkt sich bei UDP- oder RTP-basierten Anwendungen noch gravierender aus. Die WLAN-Roaming-Performance ist ausschlaggebend, um WLANs effektiv für Business-Anwendungen nutzen zu können.

Aus der 802.11-Perspektive betrachtet besteht WLAN-Roaming aus folgenden Schritten: Keine Verbindung – Suche – Verbindung – Authentifizierung am neuen Access-Point. Als Performance ist die Zeit zu verstehen, die eine Station für diese Steps benötigt. Außerdem gilt es festzustellen, welche Auswirkungen diese Performance auf Applikationen hat.

Performance-Simulatoren wie Ixias »IxChariot« übernehmen bei Tests die Aufgabe von WLAN-Stationen, die Business-Anwendungen simulieren, diese gleichzeitig messen und so die WLAN-Roaming-Performance bewerten. Es werden alle 802.11-Standards unterstützt, auch deren Gemischtbetrieb. Für Tests wird ein Ixchariot-Performance-Endpunkt (E1) im kabellosen und ein anderer (E2) im Kabelnetz installiert. Als zentrale Konsole dient eine separate PC-Station auf der LAN-Seite. Über vorprogrammierte Scripts und Protokolle simulieren die Endpoints E1 und E2 die verschiedensten Applikationen (wie Internet, Streaming oder Benchmark) in sequentiellen oder parallelen Sessions. Sie bilden währenddessen gleichzeitig das WLAN-Roaming nach, einen kurzzeitigen Verbindungsverlust also. Messtechnisch gesehen ist das Ergebnis der Messung der Antwortzeit auch die Zeit des WLAN-Roaming, genauer gesagt die Switch-over-Zeit.

Auch im WLAN ist der Durchsatz wichtigster Performance-Indikator. Auf Grund der Charakteristik von 802.11, ist das Maximum bei der Verbindungsrate nicht das Maximum, das eine WLAN-Station erreichen kann.

Vor diesem Hintergrund wird das Messen der Performance von Applikationen in WLANs um so wichtiger. Am besten werden die Performance-Kennzahlen vor der Inbetriebnahme des WLANs selbst, von Diensten und Applikationen als Predeployment-Tests ermittelt. Wie schon erläutert, sind gerade Echtzeit-Anwendungen wie Voice-over-WLAN von Performance-Engpässen besonders betroffen.

Voice-over-WLAN

Beim Predeployment von Voice-over-WLAN emulieren Lösungen wie die Ixchariot-Endpoints einen entweder uni- oder bidirektionalen Voice-Stream. Gleichzeitig werden die Parameter gemessen, die für die Sprachqualität ausschlaggebend sind: Jitter, Delay und Packet-Loss. Diese Ergebnisse fließen gemäß E-Modell in den MOS-Wert ein, der die Qualität der Sprache mit »Noten« von 1 bis 5 definiert. Durch die Menge der installierten Performance-Endpoints und die Frequenz der simulierten Voice-Calls können realitätsnahe Szenarien geschaffen werden. Meist ist die Implementierung von VoIP eine Gradwanderung. Die Frage ist, wie viele IP-Paare gleichzeitig mit guter Qualität telefonieren können, ohne dass durch schlechte Antwortzeiten und geringen Durchsatz die anderen Geschäftsanwendungen beeinträchtigt werden. State-of-the-Art-Performance-Simulatoren stellen eine Kombination aus Statefull- und Stateless-VoIP-Traffic zusammen mit Business-Applikationen wie Oracle bereit. Durch diese vielfältigen Tests sind zuverlässige Aussagen über die künftige QoS von VoIP und anderen Applikationen möglich. Mehr noch: Wie bei Neuinstallationen unumgänglich, müssen die Nutzer des Netzwerks noch gar nicht angeschlossen sein.

Die Qualität eines Netzes und der Anwendungen kann nicht vor VPNs und WLANs halt machen. Nur dann, wenn der gesamte Netzverbund eine aufeinander abgestimmte Einheit darstellt, sind die Forderungen nach Mobilität und Verfügbarkeit der gewohnten Anwendungen mit hoher Qualität zu erreichen. Service-Level-Agreements, kurz SLAs, erstrecken sich längst nicht nur auf die Verfügbarkeit, sondern enthalten bereits Qualitätskriterien. Bei VoIP sind es die MOS-Werte, bei anderen Anwendungen die Antwortzeiten.

Bei bestehenden Installationen reicht die passive Überwachung aus, um die Qualitätskriterien entsprechend SLA nachzuweisen. Diese Messmethode greift aber nicht, wenn es um die Neuinstallation von Netzen, Komponenten, Technologien, Anwendungen oder Stationen geht. Hier ist Predeployment der Schlüssel zur Vereinbarung von Qualitätskriterien, die auch im realen Betrieb Bestand haben.

Mit Performance-Simulatoren hat man das Messmittel parat, um die unterschiedlichsten Predeployment-Szenarien nachbilden zu können. Seien es Tausende von Workstations oder unterschiedliche Netztopologien, egal ob Stateless-Traffic oder reale Anwendungen. Durch Predeployment werden versteckte Probleme und Unzulänglichkeiten erkannt, noch bevor Anwender oder Kunden durch die schlechte QoS verschreckt werden. Darüber hinaus deckt das Predeployment auf, an welchen Stellen Investitionsbedarf besteht. Kurz gesagt: Dank Predeployment mit Hilfe von Performance-Simulatoren können IT-Verantwortliche getrost auf neue, moderne Anwendungen setzen. Sie haben ja schon vor der Inbetriebnahme die gefährlichen Faktoren erkannt und eliminiert, so dass nun eine hohe Performance mit der nötigen Qualität bereitgestellt wird.

Lydia Krowka, Datakom