Nordeuropa ist Archivweltmeister

Nordeuropa ist Archivweltmeister Heterogene Ansätze und ernst gemeinte internationale Kooperationsversuche bestimmen das Bild der Langzeitarchivierung in Europa. Das zeigte eine Tagung in Frankfurt.

Langzeitarchivierung ist eine Aufgabe, die europa- wenn nicht weltweit angegangen werden muss. Hierzulande bemühen sich zum Beispiel das Kompetenznetzwerk Nestor (www.langzeitarchivierung.de) sowie verschiedene Bibliotheken und Forschungseinrichtungen um Lösungsansätze. Doch wie sieht es anderswo in Europa aus? Welche Chancen gibt es, Doppelarbeiten zu vermeiden und vorhandene Erkenntnisse allen zugänglich zu machen? Mit Themen wie diesen befasste sich Ende April die Tagung »Herausforderung: Digitale Langzeitarchivierung. Strategien und Praxis europäischer Kooperation«. Sie fand in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt statt. Bemerkenswert sind derzeit das relativ unverbundene Nebeneinander und auch der unterschiedliche Stand in den verschiedenen Ländern: Während die Dinge in Nordeuropa schon relativ weit gediehen sind, sind EU-Neulinge wie die Tschechei, damit beschäftigt, grundlegende Voraussetzungen zu schaffen, um ihre bisherigen Anstrengungen fortführen zu können. In Tschechien soll mittelfristig eine vollkommen neue Nationalbibliothek mit futuristischem Design entstehen, da den alten Einrichtungen der Platz ausgeht. Sie wird dann auch verstärkt Aufgaben der digitalen Langzeitarchivierung wahrnehmen. Derzeit, so berichtete Bohdana Stoklasova von der Tschechischen Nationalbibliothek, sieht das Konzept vor, Materialien aus unterschiedlichen Quellen unter einem digitalen Dach zu vereinigen und auch recherchierbar zu machen. In Italien dagegen erschwert Intransparenz von Regierung und Verwaltung den an der Langzeitarchivierung digitaler Kulturgüter Interessierten die Arbeit. Hier schlägt auch negativ zu Buche, dass die italienischen Bibliotheken eine schwache Stellung im Land haben. Deshalb wurden die Aktivitäten rund um die digitale Langzeitarchivierung an eine privatrechtliche Stiftung, Rinascimento Digitale (www.rinascimento-digitale.it) übertragen. Financiers sind vor allem Banken. Immerhin hat die Stiftung erreicht, dass nun das italienische Kultusministerium eine Einrichtung analog zum deutschen Netzwerk Nestor finanziell fördert.

Organisatorischer Overkill muss vermieden werden In Europa kümmern sich derzeit gleich mehrere, teilweise noch sehr neue internationale Organisationen um das Thema Langzeitarchivierung. Sie haben ihre Aufgabenbereiche bisher nur unscharf gegeneinander abgegrenzt. Wenn das nicht geschieht, drohen Parallelarbeit und organisatorischer Overkill. Präsentiert wurde in Frankfurt zum Beispiel Digital Preservation Europe. Hier engagiert sich Italien besonders stark, wohl, um die Schwächen der heimischen Situation auszugleichen. Die Organisation gibt es schon eine Weile. Sie wurde bisher vom 6. Förderprogramm der Europäischen Union finanziert, das ausgelaufen ist. Man will die einzelnen europäischen Langzeitarchivierungsprojekte koordinieren, Forschung fördern, den Transfer zwischen Theorie und Praxis sowie den Aufbau von geeigneten Ausbildungsgängen unterstützen. Auch einheitliche Standards und Zertifizierungsmethoden stehen auf dem Programm. Neu gegründet wurde im Februar 2007 die Alliance for Permanent Access. Diese Organisation erhofft sich Förderung durch das 7. Arbeitsprogramm der Europäischen Union. Derzeit befindet sie sich noch im Konzeptstadium. Ab 2008 sollen die Mitglieder, vor allem Forschungsinstitutionen, Bibliotheken und Archive in Europa, Mitgliedsbeiträge zahlen. Große Dachorganisationen wie Nestor erhalten dort Beraterstatus und bleiben beitragsfrei. Die Allianz will sich vor allem um Standards kümmern, Erfahrungsaustausch und gemeinsame, lizenzfreie Nutzung von Technologien, die Mitglieder entwickelt haben, organisieren.

Europa-Kooperation gegen US-Dominanz Prinzipiell ist europaweite Kooperation auch deshalb dringend nötig, um der transatlantischen Übermacht in den weltweiten Standardisierungsgremien Paroli zu bieten. Darauf wies Andrea Scotti vom Institut und Museum für Wissenschaftsgeschichte in Florenz hin. Institutionen, die Einfluss auf die Entwicklung elektronischer Archive haben, sind notorisch durch anglophone Interessen dominiert. Einige Beispiele: Dem OAI (Open Archive Initiative)-Konsortium gehören allein elf amerikanische Mitglieder an, dazu kommen drei britische. Insgesamt hat die Gruppe 16 Mitglieder. In der TEI (Text Encoding Initiative) kommen 40 Prozent der Vorstandsmitglieder aus den USA, das den Vorstand beratende Council besteht gar zu 51 Prozent aus Amerikanern. 38 von 81 Mitgliedsorganisationen sind amerikanisch. In der Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), einer Gruppierung, die sich um einheitliche Metadaten für digitale Dokumente bemüht, sind 46 Prozent des Vorstands Amerikaner. Sogar in der European Computer Manufacturers Association werden 37 Prozent der Vorstandssitze von Vertretern amerikanischer Firmen besetzt, weitere 43 Prozent von Vertretern japanischer Firmen. Angesichts dessen darf man sich über Probleme bei der Durchsetzung europäischer Interessen nicht wundern. Dennoch entwickelt Europa immer wieder Ansätze, die bemerkenswert sind. Beispielsweise die im letzten Jahr verabschiedeten Zertifizierungsrichtlinien für Langzeitarchive. Die Kritik aus den USA ließ nicht lange auf sich warten: Marie Elise Waltz, Center for Research Libraries (www.crl.edu) in Chicago, trug vor, dass eine Zertifizierung heute erheblich zu teuer sei. Checklisten-ähnliche Ansätze führten hier weiter, da sie den Institutionen ermöglichten, ihre Archive zu prüfen, ohne dafür teure externe Instanzen hinzuziehen zu müssen. Das sieht Ute Schwens, Leiterin der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt und maßgeblich an der Erarbeitung des Zertifizierungs-Leitfadens beteiligt, anders: »Für staatliche, vertrauenswürdige Archive, in denen Daten jahrzehntelang aufbewahrt werden sollen, muss eine Zertifizierung her! Hier reicht das Abarbeiten einer Checkliste nicht.« In das Konzept der Archiv-Zertifizierung sind übrigens die Kriterien der US-Checkliste eingeflossen, sie geht aber darüber hinaus. An entsprechenden Standards wird fleißig gearbeitet. So soll das Deutsche Institut für Normung eine bezahlbare und standardisierte Zertifizierung entwickeln – möglichst von Anfang an in Koordination mit der ISO (International Standardization Organisation), um internationale Parallelarbeiten und Doppelstandards von vorn herein zu verhindern.

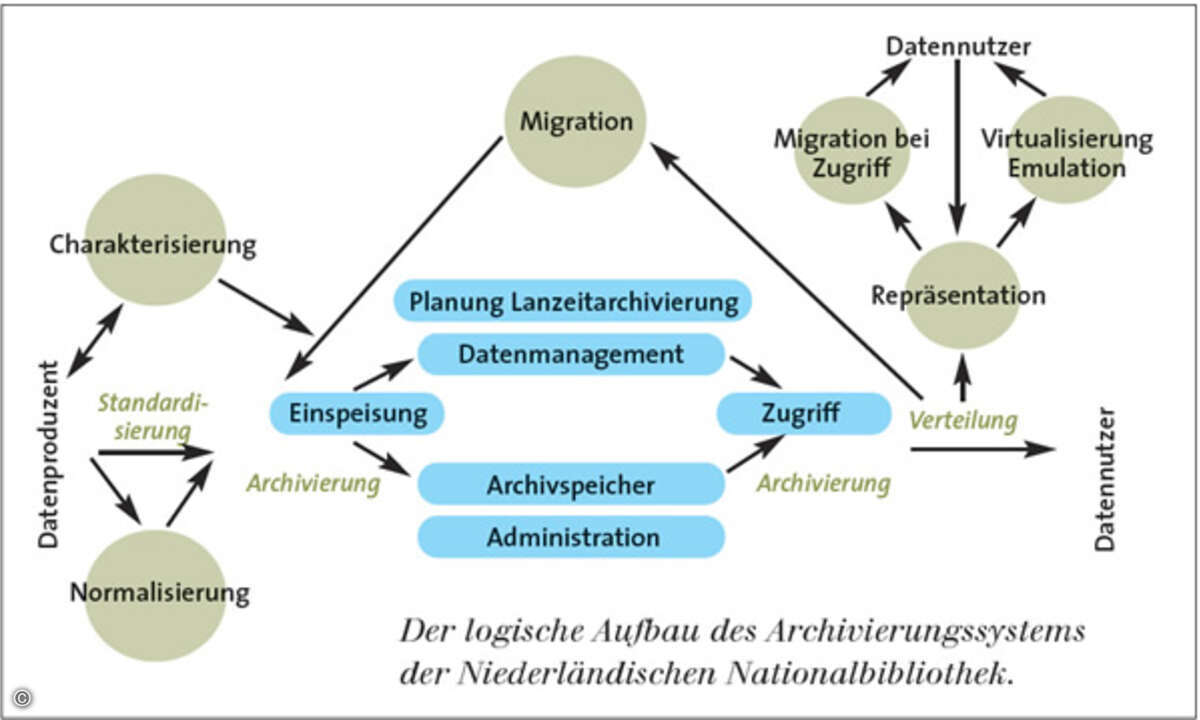

Alle Praxis ist schwer Schließlich gab es auch einen Blick in die Praxis: Hilde van Wijngaarden, Leiterin der Abteilung für digitale Langzeitarchivierung der Niederländischen Nationalbibliothek, präsentierte, wie ihre Institution im Lauf der letzten Jahre alle internen Prozesse so umorganisierte, dass heute die digitale Langzeiterhaltung von Daten automatisch in die Workflows einfließt. Dabei galt es zunächst entsprechende Objektformate zu entwickeln. Hier stellten die verschiedenen Formate spezifische Probleme. Wie zum Beispiel konserviert man die Schrifttypen bei pdf-Dokumenten oder Plugins bei Webseiten? Um das Problem des dauerhaften Zugriffs zu lösen, entschied sich die Bibliothek für die Emulation der Originalformate. Hier laufen derzeit noch Versuche, eine endgültige Lösung zu finden. Weiter mussten geeignete Speichersysteme gefunden und gekauft sowie organisatorische Strukturen entwickelt werden, die relativ dauerhaft sind. Man entschied sich dafür, dem DV-Bereich die Leitungsfunktion zu übergeben und bildete interdisziplinäre Teams für Teilprojekte. Derzeit laufen viele von ihnen noch. Internationale Vernetzung soll dabei helfen, das niederländische System in länderübergreifende Zusammenhänge zu integrieren. Dass die Räder weiterhin nicht still stehen, beweisen zwei kurz nach der Europa-Konferenz lancierte Neuigkeiten: Zum einen wurde Anfang Mai in Göttingen der Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) der Öffentlichkeit vorgestellt. METS-konforme Metadaten speichern standardisierte Informationen zur Art, zum Format, zu Transformationen und zu den Komponenten digitaler Objekte und sorgen so für ihre langfristige Lesbarkeit. Weiter hat am 18.6. für das Kopal (Kooperativer Aufbau eines Langzeitarchivs digitaler Informationen)-System (siehe Staat & IT, März 2007, S. 6 f) den Betrieb aufgenommen.