Planung mit Hand und Fuss

Planung mit Hand und Fuss Wer wissen will, ob VoIP die richtige Lösung für sein Unternehmen ist, sollte eine erweiterte Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführen. Sie berücksichtigt sowohl indirekte Kosten als auch Effizienzgewinne.

Wer seine Kommunikationsinfrastrukturen modernisieren will, muss in der Regel mit erheblichen Ausgaben rechnen. Dabei handelt es sich oft um langfristige Investitionen, die einen relativ hohen Anteil an den Gesamtkosten ausmachen. Doch nicht nur in den Investitionsausgaben, den so genannten Capex (capital expenditures) steckt ein großer Anteil an den Aufwendungen für Kommunikationsleistungen. Sehr erheblich sind auch die Ausgaben für Betrieb und Wartung der beschafften Lösungen, also die Opex (operational expenditures). Da wundert es nicht, wenn Unternehmen im Bereich ihrer Telekommunikation immer wieder nach Einsparpotenzialen suchen. Ein erster Ansatz ist meist die Überlegung, eventuell eine Voice-over-IP-Lösung einzusetzen. Doch hat sich das Versprechen mancher Anbieter, mit Voice over IP bis zu 70 oder 80 Prozent der Kommunikationskosten im Unternehmen einzusparen, mittlerweile als meist unhaltbar herausgestellt. Statt solchen Aussagen zu glauben, ist es wesentlich sinnvoller, die Auswirkungen anhand der individuellen Gegebenheiten zu untersuchen. Dabei haben sich mit der einfachen und der erweiterten Betrachtung des ROI (Return on Investment) zwei Methoden bewährt.

Investition mit Einsparungen vergleichen

Zur einfachen Analyse des ROI gehört ein direkter Vergleich zwischen den notwendigen Investitionsausgaben (Capex) für eine VoIP-Lösung und den daraus erzielten Einsparungen im operativen Betrieb (Opex) über einen festgelegten Zeitraum. Dabei hat sich das folgende Vorgehen nach dem Lifecycle-Modell des amerikanischen Marktforschungsunternehmens Forrester Research bewährt. Demnach lassen sich bei der strategischen Betrachtung der firmeneigenen Nebenstellenanlage (Private Branch Exchange – PBX) vier Szenarien unterscheiden:

• Beibehaltung einer bestehenden PBX-Lösung. Die anfallenden Kosten umfassen neben Service und Support vor allem die relativ hohen Gebühren für herkömmliche Telefonie.

• Investition in eine neue, traditionelle PBX. Die bestehende PBX-Anlage wird durch den Kauf einer neuen PBX-Anlage mit konventioneller Übertragungstechnik ersetzt.

• Investition in eine neue IP-PBX. Eine komplett neue IP-basierte PBX-Anlage samt notwendiger Infrastruktur wird angeschafft und implementiert.

• Investition in eine IP-Konvergenz-Plattform. In diesem Fall muss die bereits bestehende konventionelle PBX-Architektur nicht vollständig ersetzt werden. Die Kosten dieser Option umfassen neben Ports auch den Austausch etwa eines Drittels der bestehenden Telefongeräte mit IP-Endgeräten oder Soft-Clients.

Diese Szenarien lassen sich relativ einfach anhand entsprechender firmenspezifischer Kennzahlen vergleichen, die grundsätzlich in 6 Kategorien unterteilt werden können:

1. Telefongebühren (Vermittlung über einen Provider), wie Anzahl der Nebenstellen, durchschnittliches Volumen pro Nebenstelle pro Abrechnungsperiode, Grundgebühren.

2. Datenübertragungskosten, wie interne Netzwerkkosten (LAN), externe Kosten für WAN-Verbindungen (Bandbreite und Datenvolumen).

3. Service und Support, wie Wartungskosten, Service Levels, Updates/Patches, Administrationskosten.

4. Hardwarekosten, wie Preise für Anlagen, Ports, Nebenstellen-Endgeräte, Switche, Infrastruktur.

5. Softwarekosten, wie Kosten für Software-Adapter, Switch-Port Upgrades und Softclients, Phone-Management-Software.

6. Installation und Schulung, wie Einrichtungssaufwand, Aufwand für notwendige

Customizings, Schulungsaufwand für Administration und für Mitarbeiter. Die für das betreffende Unternehmen möglichen Szenarien werden im direkten Vergleich der Einzelkosten betrachtet, die anhand der beispielhaft genannten Indikatoren ermittelt werden können. Da sich die operativen Einzelkosten auf verschiedene Perioden beziehen, müssen diese Ausgaben natürlich auf einen einheitlichen Zeitraum umgerechnet werden. Es empfiehlt sich, hierfür eine Matrix-Darstellung zu verwenden. Im ersten Teil einer solchen Tabelle werden die jährlichen operativen Einzelkosten (Opex) der verschiedenen Szenarien kumuliert und mit der Laufzeit multipliziert. Der zweite Teil erfasst die notwendigen Investitionskosten als einmal anfallende Kostenpositionen. Die Summe beider Teile ergibt einen ersten Überblick über die zu erwartenden Gesamtaufwendungen der jeweiligen Szenarien über die angegebene Laufzeit.

Den Mehrwert berücksichtigen

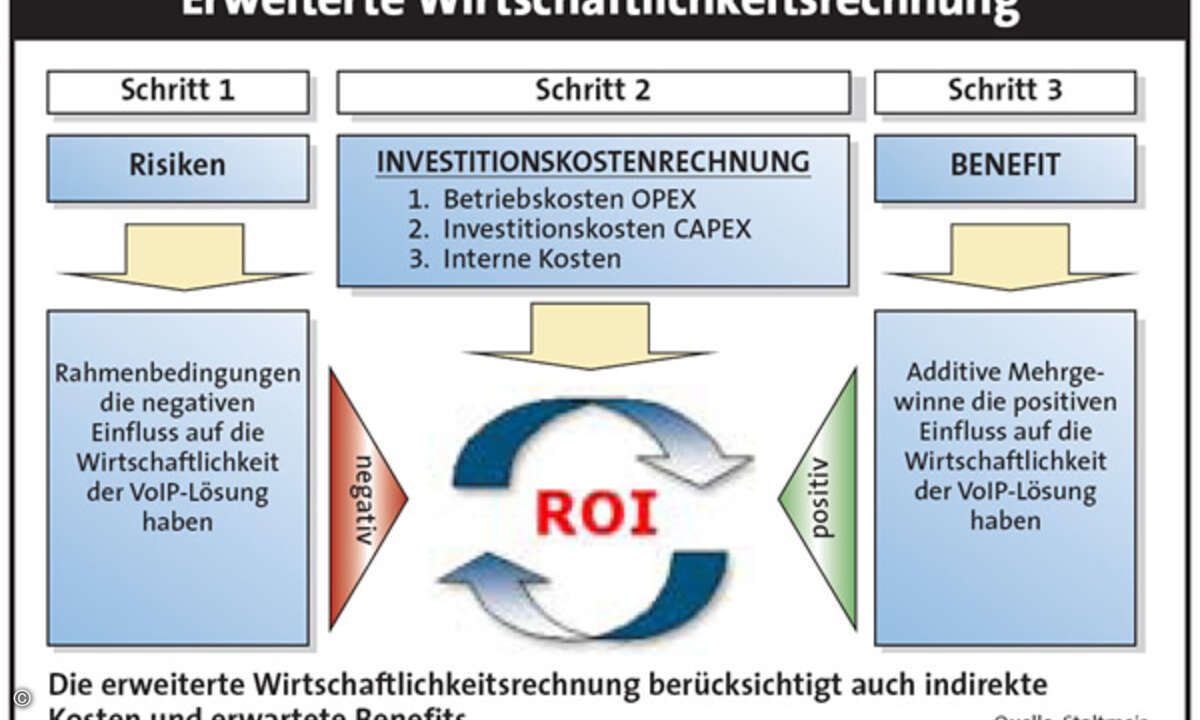

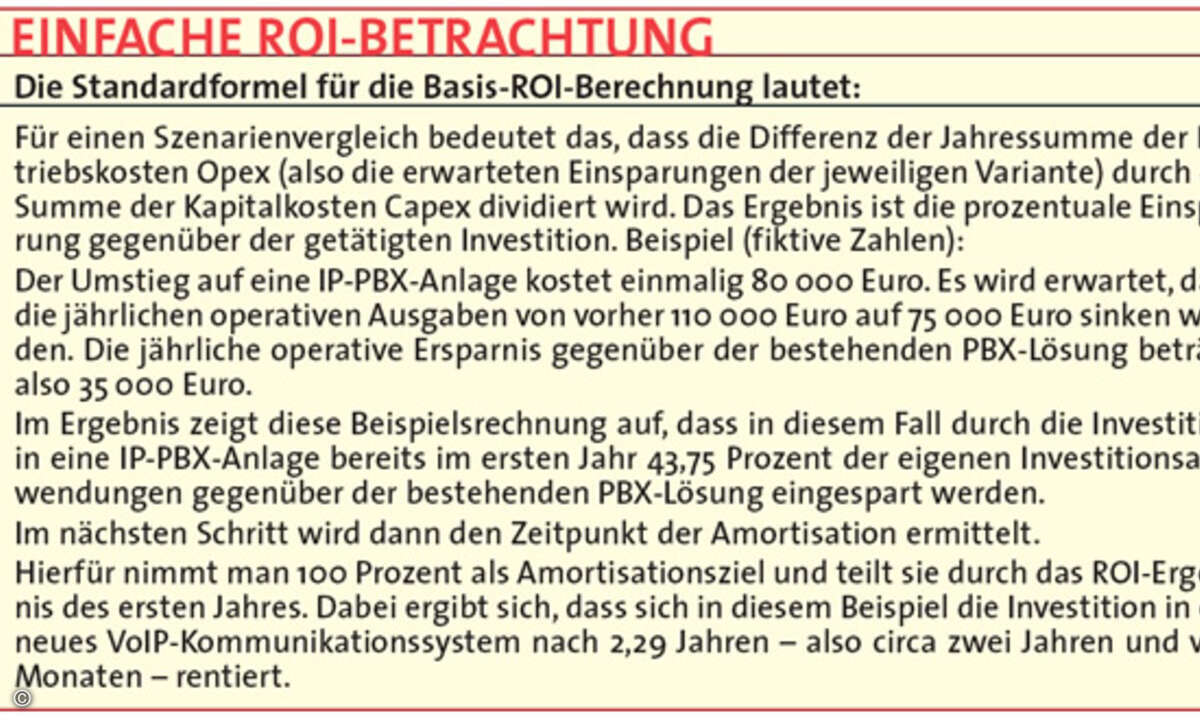

Da es sich dabei um einen linearen Kostenverlauf handelt, lässt sich durch einen zweiten Arbeitsschritt der Basis-ROI jeder Variante berechnen. Dabei handelt es sich um den einfachen Vergleich zwischen der Investitionssumme und dem sich daraus ergebenen Mehrwert für das Unternehmen, ohne dass weitere Faktoren wie etwa Kapitalkosten oder Zinseffekte berücksichtigt werden. Die einfache ROI-Betrachtung hat den Vorteil, dass mit relativ überschaubarem Aufwand eine erste Entscheidungsvorlage für oder gegen eine Investition in VoIP-Infrastrukturen erstellt werden kann. Auf der anderen Seite birgt diese reduzierte Sichtweise aber das Risiko, dass nicht alle unternehmensrelevanten Wirtschaftlichkeitsfaktoren betrachtet werden. Denn der zu erwartende ökonomische Nutzen beim Umstieg auf VoIP ist unter Umständen größer, als der reine Vergleich zwischen Investitionssumme und Einsparungspotenzial erwarten lässt. Schwer zu quantifizieren sind nämlich die durch den Umstieg auf IP erwarteten Effizienzgewinne durch neue Anwendungen. Allerdings sind es gerade diese, die viele Unternehmen zum Umstieg auf VoIP motivieren. Um zusätzliche unternehmensrelevante Faktoren für die VoIP-Einführung in die ROI-Betrachtung einzubringen, ist eine erweiterte Wirtschaftlichkeitsrechnung vonnöten. Der größte Unterschied zur einfachen ROI-Betrachtung besteht darin, dass immer nur ein spezielles VoIP-Szenario mit der derzeitigen Situation verglichen wird – allerdings mit deutlich höherer Detailtiefe und Genauigkeit. Hierfür kann die einfache Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in drei Richtungen erweitert werden. Erstens kann man Rahmenbedingungen (Business Needs) des Unternehmens mit bewerten. Sie stellen die Risiken dar, die einen negativen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der VoIP-Lösung haben können. Zweitens werden die direkten Aufwände (Opex, Capex) um die indirekten Kosten erweitert. Dies können beispielsweise Prozessmehrkosten, aber auch Mehrkosten für die Anbindung weiterer betriebsinterner oder externer Systeme und Applikationen sein. Drittens werden neben den abgeschätzten Einsparungen auch die additiven Mehrgewinne für das Unternehmen durch den Umstieg auf eine VoIP-Lösung in die Betrachtung einbezogen. Vorteile wie höhere Erreichbarkeit oder Synergieeffektive mit dem Datennetz stellen die positiven Einflussfaktoren auf die Wirtschaftlichkeit dar. Deren Quantifizierung ist aber mit Unsicherheiten behaftet, die tatsächlichen Werte können von der Prognose nach oben oder unten abweichen. In der erweiterten Investitionskostenrechnung werden also alle direkten und indirekten Kosten auf der einen Seite den Einsparungen und additiven Benefits auf der anderen Seite gegenübergestellt. Entscheidend ist insbesondere, dass die »Business Needs« realistisch bewertet und in die Gesamtkalkulation mit einbezogen werden. Generell ist der Aufwand für eine solche erweiterte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zum Teil deutlich höher. Meist gehört sie zu einer erweiterten Potentialanalyse, die häufig von externen Experten durchgeführt wird, weil die personellen Ressourcen dafür im eigenen Unternehmen fehlen. Im Gegenzug erhält man dafür aber ein sehr genaues Bild über die zu erwartenden Effekte bei der Einführung von Sprachkommunikation über Datennetze. Somit lässt sich insbesondere das Risiko von Problemen und/oder unerwarteten Mehrkosten frühzeitig bewerten. Das Ergebnis der erweiterten ROI-Betrachtung ist eine qualifizierte und individuelle Entscheidungsvorlage für oder gegen eine Investition in VoIP.

Marco Staltmeir ist Consultat bei Siemens Communications in Berlin.