Remote Services - Nicht nur im Problemfall (Fortsetzung)

- Remote Services - Nicht nur im Problemfall

- Remote Services - Nicht nur im Problemfall (Fortsetzung)

Schnelle Störfalldiagnose

Um bei unerwarteten Störungen und Ausfällen schnell aus der Distanz heraus reagieren zu können, benötigen die Hersteller eine internetbasierte Informations- und Kommunikationsarchitektur. Im Falle einer Störung werden die Servicetechniker dann per E-Mail oder SMS alarmiert. Die Maschinensteuerung meldet störungsrelevante Informationen an die zentralen Server. Somit stehen aktuelle und detaillierte Informationen zu den aufgetretenen Fehlern gleich zur Verfügung. Die Reaktionszeiten lassen sich verkürzen. Die Servicemitarbeiter können dann mit der Erlaubnis des Betreibers aus der Ferne gezielt auf alle Bedienfunktionen der Geräte wie Editieren, Parametrieren, Teileprogrammierung oder die Programmverwaltung zugreifen. Neben der Archivierung sind auch Vergleiche aktueller lokaler Einstellungen mit gespeicherten Werten auf den Servern möglich. Der fortlaufende Betrieb der Maschinen wird dadurch nicht beeinträchtigt, aber Parametrier-fehler oder Abweichungen zum Inbetriebnahmezustand lassen sich dadurch schnell erkennen.

Vorausschauende Wartung

Zusätzlich stehen den Servicemitarbeitern standardisierte Test- und Messverfahren für eine kontinuierliche Bewertung des Zustands der Maschinen zur Verfügung. Die Bewertung der Testergebnisse kann mit Hilfe der Trendanalyse über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage erfolgen. Dies ermöglicht eine vorausschauende Planung von Instandsetzungsmaßnahmen und damit die Verbesserung von Inspektion und Wartung. Kritische Zustände sind frühzeitig erkennbar. Es bleibt Zeit zum Handeln. Unerwartete Stillstände der Maschine lassen sich reduzieren. Die Instandhaltung erkennt prozess- oder nutzungsabhängig, welche Ersatzteile wann und wo vor Ort sein müssen. Die Instandhaltungskosten sinken, die Anlagenverfügbarkeit steigt.

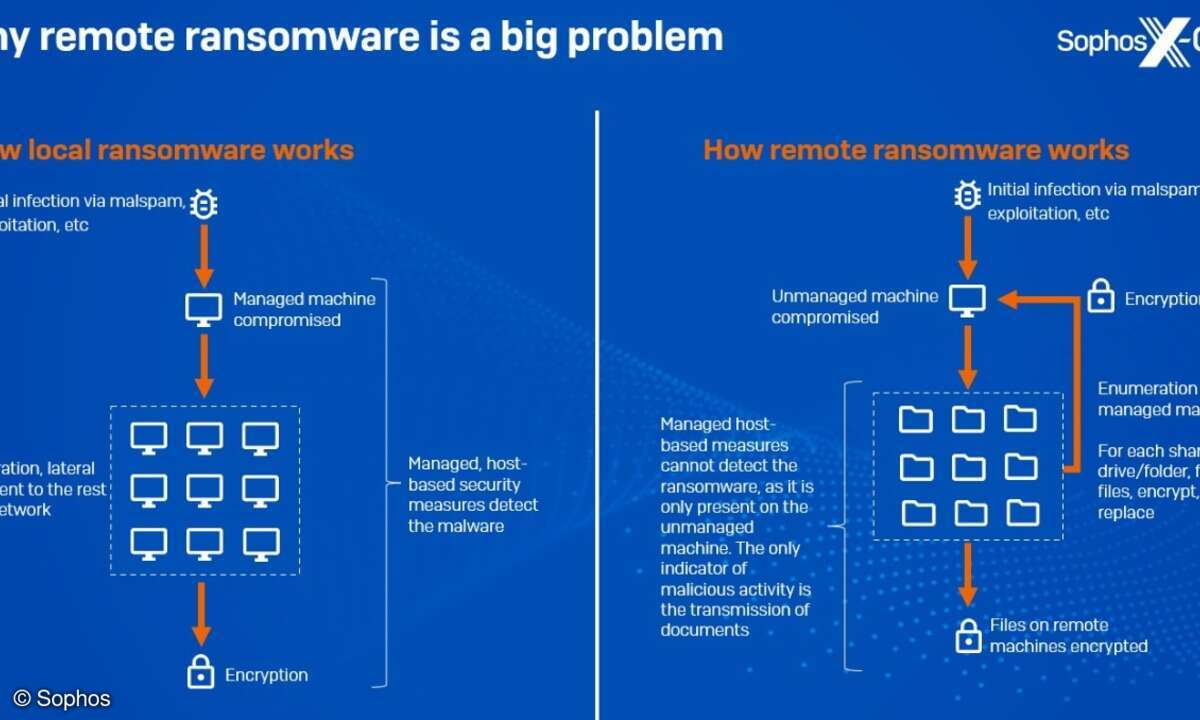

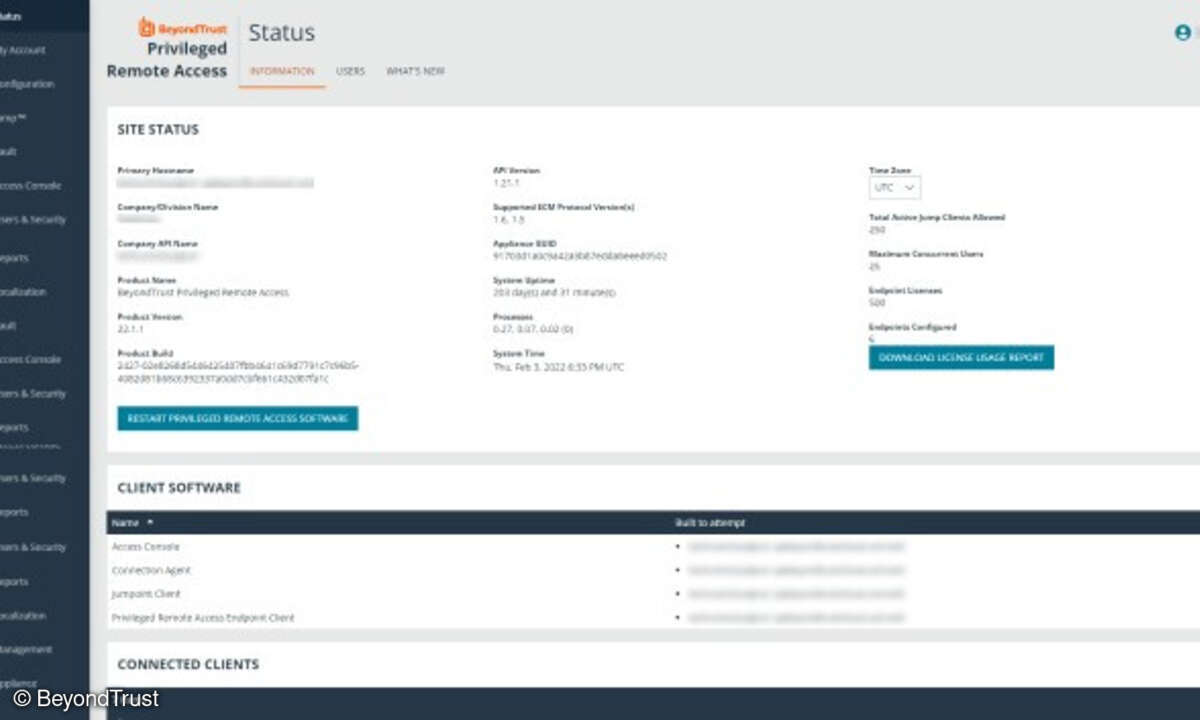

Im Maschinen- und Anlagenbau sind die Geräte in aller Regel mit dem IT-Netz der Betreiber verbunden. Bei Teleservice-Prozessen, in denen mehrere Firmen mit unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen integriert sind, ist die Remote-Service-Architektur von entscheidender Bedeutung. Denn unterschiedliche Dienstleister, beispielsweise der Hersteller oder der Lieferant der Steuerung, benötigen jederzeit einen standardisierten und einheitlichen Zugriff auf Maschinen- und Anlagendaten, um ihre Leistung zu erbringen. Dabei ist sicherzustellen, dass keiner der Partner sich in das Netz eines anderen einwählen kann. Deshalb müssen die Informationen zentral und außerhalb der jeweiligen Netze zur Verfügung stehen. Diese Anforderung erfüllt beispielsweise die Lösung auf Basis der ePS Network Services. Der Zugriff auf die Maschineninformationen erfolgt von einem Service-PC mit Standard-Internetbrowser aus. Die Verbindung wird mit einer 128-Bit SSL-Verschlüsselung über den zentralen Server hergestellt. An der Firewall muss lediglich der https-Port für ausgehende Verbindungen freigeschaltet werden. Sowohl Partner als auch Maschinen kommunizieren so mit den zentralen Servern (siehe Grafik Seite 22). Sein Betrieb wird wiederum von IT-Spezialisten sichergestellt. Zudem sind weder Maschinen noch Service-PCs aus dem Internet erreichbar oder angreifbar.

Eine Web-basierte Architektur zur Fernwartung stellt zum Beispiel Siemens als Application Service Provider (ASP) bereit. Der Vorteil des ASP-Modells dabei: Es fallen weder beim Maschinenhersteller noch auf Seiten des Betreibers zusätzliche Geräteinvestitionen an. Da keine Spezialsoftware zur Verbindungssicherung benötigt wird, ergeben sich durch den Einsatz des Internets für firmenübergreifende Service- und Support-Prozesse zusätzliche Kosteneinsparungen auf beiden Seiten.

Ein Beispiel aus der Praxis: Die Maschinenfabrik Heller aus Nürtingen produziert Werkzeugmaschinen und komplette Fertigungseinrichtungen. Das Unternehmen setzte bisher bevorzugt Teleservices ein, um akute Störungen zu beheben. Doch die konventionellen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen stoßen bei vernetzten Systemen schnell an ihre Grenzen. Sie können die Prozesse nicht in Gänze abbilden. Deshalb entschied sich Heller für einen Remote-Ansatz über das Internet auf Basis Web-basierter ePS Network Services. Die Dienste nutzen die Netzwerkfähigkeit von Maschinen und Anlagen konsequent und machen auch auf Ereignisse bezogene Meldungen über SMS oder E-Mail zeitnah möglich.

Online-Beratung durch Experten

Über den Remote-Zugriff hinaus können nun beim Teleservice via Internet auch Experten online einbezogen werden. Daten lassen sich automatisiert sichern und wieder laden, genauso wie Maschinenzustände erfassen, dokumentieren und verwalten. »Mit der neuen Technologie können wir nicht nur bewährte Teleservice-Funktionen anbieten, sondern wir verfügen über ein effizientes präventives Wartungshilfsmittel, das auch der Prozessoptimierung dient und damit nachhaltig sporadische Störfälle minimieren hilft« so Peter Lotz, Fachgebietsleiter für Steuerungen und Systemtechnik bei Heller.

Seit Mitte 2004 führt Heller bei aus-gewählten Projekten die Web-basierten Remote Services in Bearbeitungszentren ein. Zudem werden die automatisierten Maschineninformationen in den gesamten Service- und Informationsprozess integriert. Zwischenzeitlich können die Nürtinger die Funktionen als Dienstleistungen im Rahmen von unterschiedlichen Servicepaketen anbieten.

Für einen wirtschaftlich erfolgreichen Einsatz der Remote-Service-Technologie ist es wichtig, die Lösung in den gesamten Serviceprozess einzubinden. »Ein isolierter Betrieb von Remote Services bringt nicht den vollen wirtschaftlichen Nutzen«, so Armin Eisrich, verantwortlich für die Branchenentwicklung diskrete Fertigung bei Siemens Business Services. So ist etwa darauf zu achten, dass auch Störungsmeldungen direkt von der Maschine im Call-Center eingehen und ebenso wie Meldungen via Telefon, Fax oder E-Mail über Troubletickets bearbeitet werden. Nur so kann der gesamte Vorgang nachverfolgt und zeitnah verrechnet werden. Darüber hinaus sollten wichtige Ergebnisse aus Remote-Kontakten auch dem Servicepersonal vor Ort zur Verfügung stehen. Um diese Anforderungen erfüllen zu können, muss eine Anbindung von mobilen Endgeräten wie PDAs oder Notebooks an die Call-Center-Lösung und den Remote Service zur Verfügung stehen.