Software als Dienstleistung

Software als Dienstleistung Software per Internet zur Miete etabliert sich als zusätzliche Sourcing-Option. Die Anwender können auf diese Weise benötigte Funktionalität rasch und zu überschaubaren Kosten nutzen.

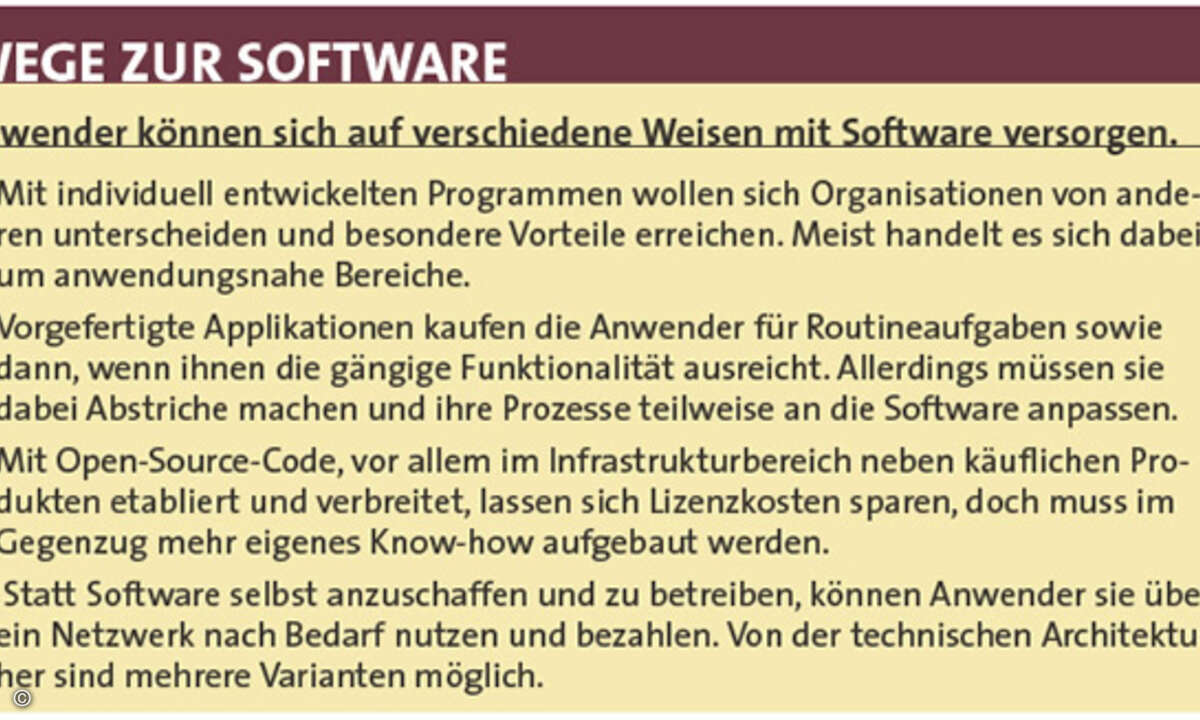

Software für den Einsatz in der Privatwirtschaft und in öffentlichen Verwaltungen wird in unterschiedlichen Formen bereitgestellt (siehe Kasten). Schon um die Jahrtausendwende hatten Anbieter unter der Bezeichnung Application Service Providing (ASP) versucht, den Anwendern Software über öffentliche Netze auf Mietbasis schmackhaft zu machen. Im Unterschied zum gewöhnlichen Hosting einer individuellen oder zumindest stark angepassten Anwendung war die Idee maßgeblich, ein und dieselbe Applikation mehreren Kunden zur Verfügung zu stellen, um so Kostenvorteile zu erzielen. Großer Erfolg war diesem neuartigen Ansatz zunächst nicht beschieden. Mittlerweile feiert er jedoch unter einem anderen Namen fröhliche Urständ: Die neue Zauberformel heißt »Software as a Service« oder kurz »SaaS«. Hatten ASP in erster Linie IT-Dienstleister vorangetrieben, so sind es nun bei SaaS vor allem Software-Hersteller. Der neue Name betont, dass es sich um eine andere Weise der Bereitstellung bekannter Funktionalität handelt, nicht um eine neue Software-Kategorie. »Heute ist der Markt weiter«, konstatiert Frank Naujoks, Analyst bei der Marktforschungsfirma IDC. So seien etwa die Netzwerke für mobilen Einsatz und Fernzugriffe jetzt leistungsfähiger als noch vor ein paar Jahren. »Die Angebote waren damals zu teuer«, erklärt Ed Thompson, Analyst bei dem Marktforschungshaus Gartner, die schwache Akzeptanz von ASP. Freilich sind auch heute die Möglichkeiten der Änderung extern bezogener Programme begrenzt, der Rahmen dafür sind metadatengestützte Konfi-gurationen. Ein Unternehmen, das betriebliche Anwendungssoftware als Service nutzt, muss seine Geschäftsprozesse an die starre Software anpassen. Auch der Integration mit Applikationen im Haus sind nach wie vor Grenzen gesetzt. Ferner stellen sensible Daten eine Herausforderung für das SaaS-Modell dar: die Anwender wollen sie oft nicht nach draußen geben und dadurch Dritten Einsicht gewähren.

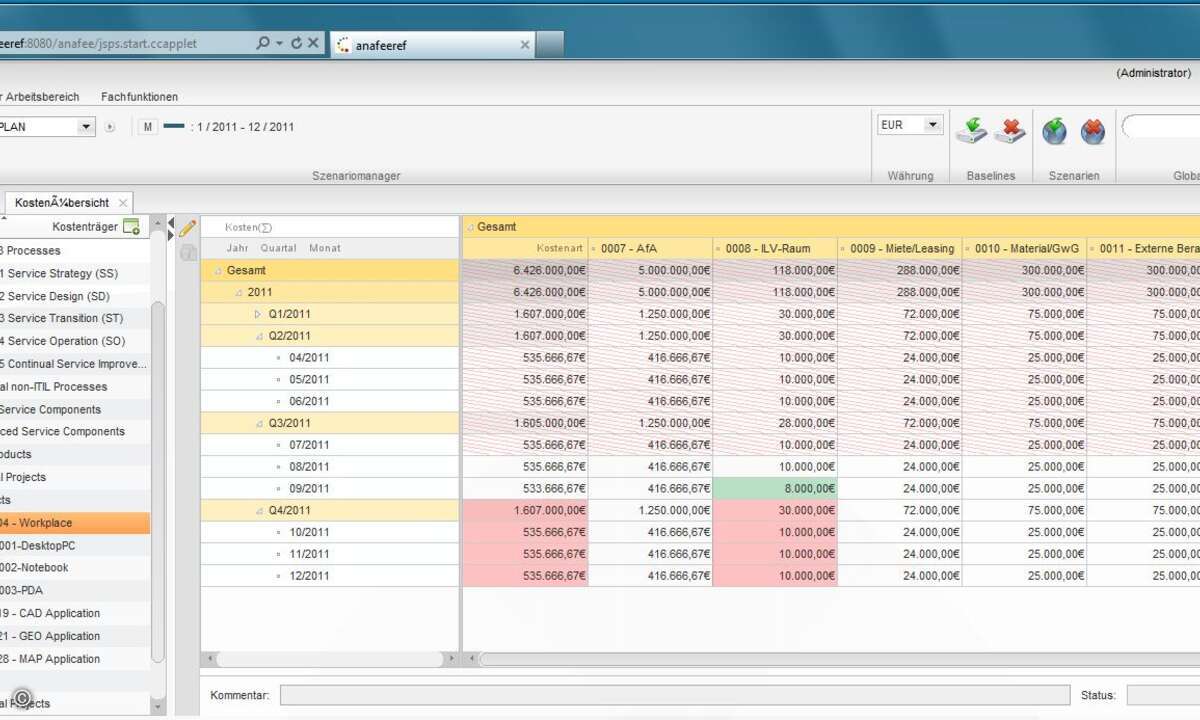

Vor- und Nachteile des SaaS-Modells Letztlich müssen sich die Anwender selbst einen Reim auf das SaaS-Modell machen: die Vor- und Nachteile abwägen und die Möglichkeiten des externen Bezugs von Software-Leistungen in ihrer IT-Strategie berücksichtigen. Oft geht es freilich weniger systematisch zu: Manager in Fachabteilungen können oder wollen nicht warten, bis die IT-Abteilung Zeit hat, sich mit ihrem Anliegen zu befassen, und suchen deshalb anderswo nach Abhilfe. Die treibende Kraft bei der Entscheidung für SaaS sind den Marktbeobachtern zufolge die Fachabteilungen. Doch auch die IT-Manager müssen involviert werden, »vor allem bei Fragen der Integration und der Sicherheit«, empfiehlt Thompson. »Der Hauptvorteil für die Anwender liegt darin, die benötigte Software schnell zur Verfügung zu haben«, argumentiert der Gartner-Analyst. Im Hinblick auf die Gesamtkosten (Total Cost of Ownership, TCO) sei die Sache hingegen meist nicht klar. In der Anfangszeit fallen bei einer SaaS-Lösung zwar deutlich weniger Kosten an: weder sind im voraus hohe Lizenzgebühren fällig, noch muss die für den Betrieb der Software nötige IT-Infrastruktur angeschafft werden. Und um den Support sowie um Upgrades braucht man sich ebenfalls nicht zu kümmern. Doch auf lange Sicht kann die SaaS-Variante durchaus teuerer kommen als gekaufte und selbst betriebene Software. Das haben jedenfalls Untersuchungen der Marktforscher ergeben. Zur Differenzierung von Wettbewerbern taugt im SaaS-Modus genutzte Funktionalität ohnehin eher weniger.

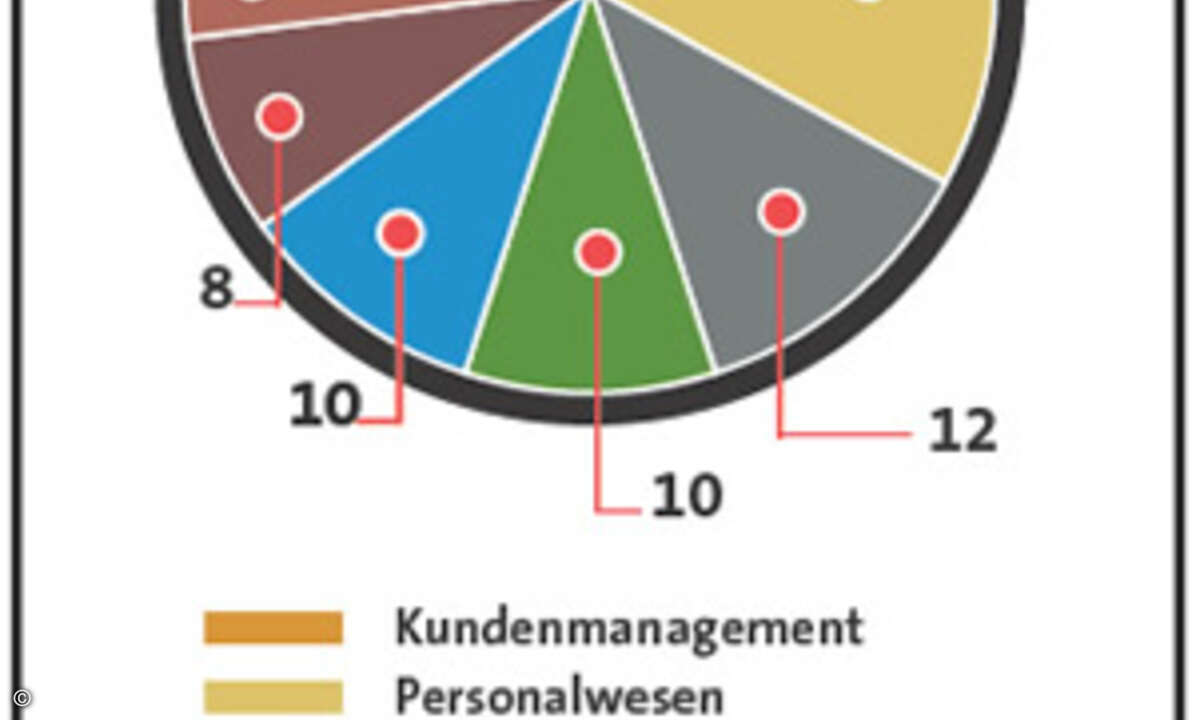

Von Applikationen bis Software-Entwicklung Besonders viel ist von SaaS bei Customer Relationship Management (CRM) die Rede, wo sich der Software-Hersteller Salesforce.com als Vorreiter betätigt und auch Right Now profiliert hat. Für das Supply Chain Management (SCM) beispielsweise bietet Ariba, ein Überlebender der Dot-Com-Ära, seine Dienste an. Im Bereich Software-Entwicklung findet das per Internet zugängliche Konfigurationsmanagement der Firma Collabnet, gegründet vom Web-Pionier Brian Behlendorf, immer mehr Nutzer. Analysen des Web-Verkehrs offerieren die Software-Hersteller Webtrends und Websidestory als Service. Die Software-Firmen Informatica oder Crossgate leisten Integration von Daten auch als Dienstleistung über das Internet. Verbreitet ist ferner die Internet-Konferenzlösung von Webex. Nicht zu vergessen: Neben findigen Spezialisten wie den genannten sind inzwischen die Software-Riesen Microsoft, Oracle und SAP auf den SaaS-Zug aufgesprungen, namentlich bei CRM.

Divergierende Prognosen der Auguren Wie wird es weitergehen? Welche Aussichten hat SaaS? »Heute beträgt der Anteil von SaaS bei Geschäftsapplikationen weniger als fünf Prozent«, schätzt Thompson. Doch in fünf Jahren werde er bei 25 Prozent liegen, denkt der Analyst, denn gerade auch große Anwenderunternehmen zeigten Interesse. Der Anteil von SaaS und damit verbundenen Dienstleistungen an allen IT-Services werde allerdings 2010 erst bei 13 Prozent liegen. Serviceorientierte Architekturen verleihen den SaaS-Angeboten mehr Flexibilität und erleichtern es den Anwendern, Software verschiedener Provenienz zu nutzen und zu verbinden. Vor allem bei ERP, CRM und SCM sieht er starke Nachfrage, weniger hingegen bei Systemmanagement, Sicherheit oder Entwicklungswerkzeugen. Limitierungen für das Wachstum bei SaaS hat Gartner darin erkannt, dass die Anwender Geschäftsprozesse damit nicht durchgängig unterstützen können. Als Service genutzte Software wird in jedem Fall weiterhin mit Software, die im Unternehmen selbst betrieben wird, verbunden werden müssen. Und dort sollten auch der übergeordnete Rahmen und die Kontrolle verbleiben, rät Thompson. Optimistischer als sein Berufskollege gibt sich Ray Wang von der Marktforschungsfirma Forrester: Er meint, dass in einigen Jahren der Anteil von SaaS die 50-Prozent-Marke überschreiten wird. IDC erwartet bei SaaS eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10 bis 12 Prozent. »Software und Dienstleistungen wachsen zusammen«, resümiert Naujoks und schlägt die Brücke zur Vision des Utility Computing, die sich HP, IBM und Sun schon vor einigen Jahren auf die Fahnen geschrieben hatten. IT-Funktionalität jeder Art soll danach wie Strom aus der Steckdose genutzt und nach Verbrauch bezahlt werden. Doch das ist sicher noch ein weiter Weg.