Weltmeisterliche IT-Leistungen

Weltmeisterliche IT-Leistungen. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 fordert nicht nur von den Teams Höchstleistungen, sondern auch von der Informationstechnik-Infrastruktur. Sie basiert auf einem integrierten Sprach-/Datennetz.

- Weltmeisterliche IT-Leistungen

- Weltmeisterliche IT-Leistungen (Fortsetzung)

Weltmeisterliche IT-Leistungen

Am 9. Juni 2006 wird das erste Spiel der Fußball-WM des Welt-Fußballverbandes FIFA in der Allianz-Arena in München angestoßen. Wenn es wie vorgesehen in 213 Länder übertragen wird, können die Mitarbeiter der IT-Sponsoren Deutsche Telekom und Avaya bereits zum ersten Mal aufatmen. Dann nämlich haben sie es geschafft, die Infrastruktur in allen

zwölf Stadien fristgerecht fertig zu stellen und funktionstüchtig zu machen.

»Im Zusammenhang mit dem Weltmeisterschaftsturnier errichten wir für nur sechs Wochen eine IT, die der eines Fortune-500-Unternehmens entspricht«, sagt Karsten Hobbie, Leiter des FIFA World Project Teams bei Avaya. Dabei arbeiten die IT-Werker unter harten Bedingungen: Zum Installieren

und Deinstallieren bleibt wegen anderweitiger Nutzung der Stadien oft nur sehr wenig Zeit, maximal ein oder zwei Wochen. Das Münchner Stadion zum Beispiel wird so intensiv genutzt, dass die Installation in zwei Schritten erfolgen muss. Noch eiliger wird der Abbau der gesamten WM-IT erfolgen. Hierfür haben die Techniker maximal ein bis zwei Tage. Rund zehn Mitarbeiter pro Stadion stehen für diese Aufgabe zur Verfügung. Zwei Jahre Vorbereitungszeit

Dennoch ist Hobbie optimistisch, alles rechtzeitig zu schaffen. Schließlich bereitet er sich seit zwei Jahren auf das Riesenprojekt vor. Dass es auf Avaya

zukommen würde, war längerfristig bekannt, besteht doch ein Fünfjahresvertrag der FIFA mit dem Sponsor. Er lieferte schon die Infrastruktur für die vergangene Weltmeisterschaft in Korea und Japan, die Frauen-Weltmeisterschaft, bei der Deutschland den Titel holte, und nun für die WM in Deutschland. Avayas Etat für alle drei Veranstaltungen beläuft sich auf rund 100 Millionen Dollar ? genauere Aussagen zu den Kosten sind dem Hersteller nicht zu entlocken. Die Infrastruktur der FIFA wird vollständig

getrennt von der normalen IT-Vernetzung der Stadien gehalten.

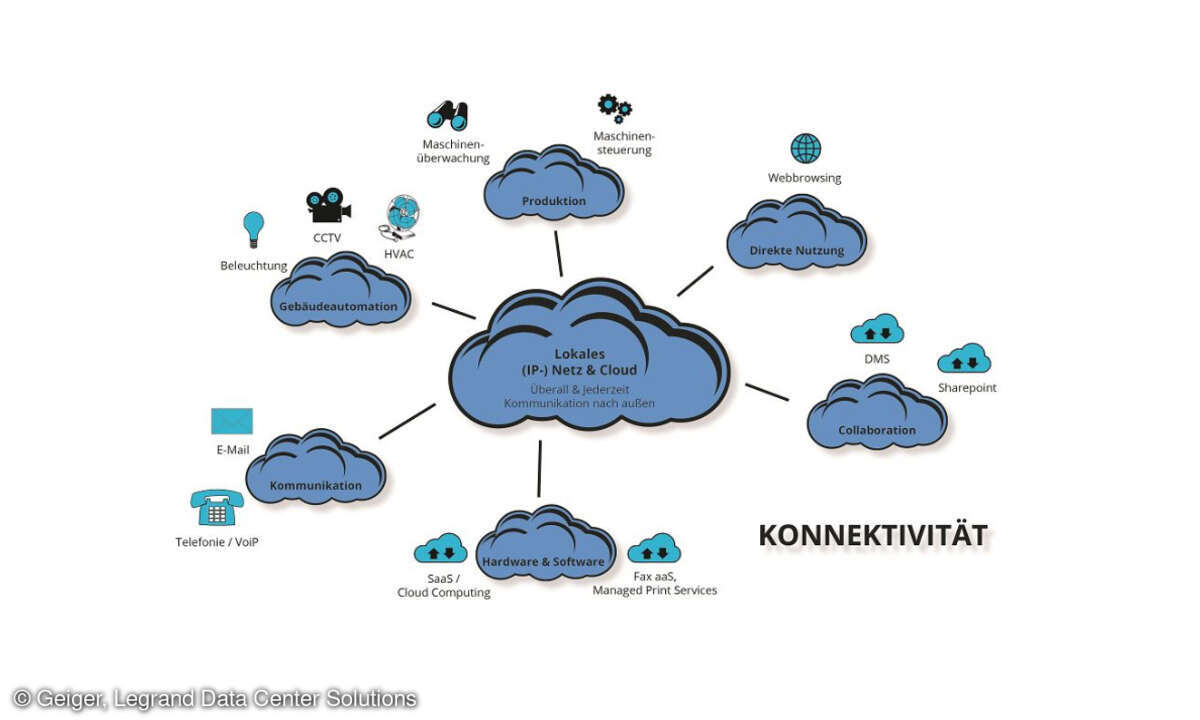

Sie wird komplett in einem Speziallabor in Frankfurt vorgetestet, um anschließend in die Stadien transferiert zu werden. Nur so kann sie entsprechend schnell auf- und wieder abgebaut werden, und nur so sind die hohen Leistungsanforderungen der FIFA erfüllbar: 99,99 Prozent Verfügbarkeit, Sicherheit, komplette Redundanz, Integration von Sprache und Daten, schnelle Prozesse. Eine Online-Akkreditierung darf nach der Vereinbarung höchstens zehn Minuten dauern ? sechsstellige Akkreditierungszahlen sind nur so in kürzester Zeit zu bewältigen. Nicht nur die Stadien werden vernetzt, sondern auch andere Orte, wo sich WM-Beteiligte regelmäßig aufhalten und entsprechende Konnektivität benötigen. Dazu gehören die Ankunfts- und Abflughäfen, Hotels, Bahnhöfe und so weiter. »Insgesamt hat unser Netzwerk rund 70 Standorte «, erklärt Hobbie.

Das Netz ist eine Infrastruktur der Superlative: In den Stadien liegen rund 1000 Trassen-Kilometer. »Trassen sind Zusammenfassungen von etwa 600 Glasfaser-Doppeladern«, erklärt Hobbie. Nimmt man die Zwischenebene und die Zugangsleitungen, meist auf Kupferbasis, hinzu, »kommt man leicht auf 10 000 bis 15 000 Leitungskilometer«, sagt der Projektverantwortliche. 35 000 Nebenstellen wären mit der vorhandenen technischen Ausstattung technisch

möglich, nur 4500 aber werden voraussichtlich installiert. »Wir müssen

allerdings immer mit kurzfristigen Änderungen rechnen«, sagt Hobbie. 250 Mitarbeiter werden während der Weltmeisterschaft rund um die Uhr schichtweise im Einsatz sein. »Natürlich haben wir auch für den Ausfall von Mitarbeitern des Projektteams vorgesorgt«, betont Hobbie. Die beiden Hauptsponsoren zum Thema IT, Deutsche Telekom und Avaya, haben sich die Arbeit aufgeteilt: Die Deutsche Telekom stellt zum Beispiel DSL- und andere WANVerbindungen kostenlos zur Verfügung und hostet Anwendungen, die das WM-Personal braucht, in ihren Rechenzentren. Avaya dagegen ist für die Infrastruktur vor Ort und ihr Funktionieren verantwortlich. Aufgaben wie die IP-Adressvergabe, die Adressauflösung und Authentisierung übernimmt ein Avaya-Rechenzentrum an geheimem Ort, und auch die Steuerung und Überwachung der Infrastruktur sind Sache des Herstellers. Doppelte Auslegung schützt vor Netzausfällen

In jedem Stadion befindet sich prinzipiell die gleiche Netzarchitektur. Um das zu ermöglichen, waren teilweise umfangreiche Vorarbeiten nötig. Änderungen am Netzdesign, zum Beispiel durch veränderte Raumbelegung, sind häufig. Hobbie schätzt sie auf 20 bis 30 Prozent der geplanten Infrastruktur. Das gesamte FIFA-Netz der Stadien ist doppelt und ohne Single Point of Failure ausgelegt sowie auf die multimediale Welt zugeschnitten: Videobilder zum Beispiel sollen direkt aus dem Stadion übertragen werden. Im Zentrum des Systems stehen jeweils redundante Aspen 8800 Switches von Extreme Networks. Mit dem Hersteller unterhält Avaya eine enge Vertriebspartnerschaft. Die Aspen-Switches sind die zentrale Datenverteilstation in jedem Stadion und können theoretisch 10 GBit/s befördern, wobei diese Kapazität wohl nicht gebraucht wird. Weiter werden in jedem Stadion zwei S8170 Media Gateways und zwei S8710 Mediaserver von Avaya aufgebaut. Die Geräte werden aus Sicherheitsgründen auf unterschiedliche Brandschutzzonen verteilt. Die Anbindung der 800 bis 1200 IP-Ports pro Stadion erfolgt über C36E-Switches von Avaya. Sie beziehen ihren Strom aus dem Ethernet. Auf dem Mediaserver liegen Anwendungen wie Video- und Sprachconferencing sowie die Anrufverwaltung. Als Betriebssystem läuft hier Avaya Communication Manager 3.1. Das Media Gateway sucht die jeweils am besten passende Verbindung. Mit Hilfe dieser Ausstattung ist es zum Beispiel möglich, dass alle Nutzer im System nur eine Telefonnummer haben, egal, wo sie sich aufhalten und welche Art von Telefon ? fest vernetzt oder drahtlos ? sie gerade benutzen. Auch wer mit einem drahtlosen System arbeitet, wird von nicht allein gelassen. »Ob PDA, Handy, Kamera oder Laptop, wir müssen alles einbinden«, sagt Hobbie. So sollen Fotos direkt vom Spielfeldrand an die Arbeitsplätze im Stadion gefunkt und dann digital an die Agenturen geschickt werden. Dieser Luxus hat seinen Preis: Für jeden Tag im Stadion muss jeder Journalist

160 Euro berappen.