Auf klarer Datenbasis nachhaltig wirtschaften

Green IT war vor der Wirtschaftskrise das bestimmende Thema der Hightech-Branche. Jetzt ist erst einmal wieder Sparen angesagt. Doch man muss dabei nicht alle guten Umweltvorsätze vergessen - zumal sich die Green-IT-Debatte stets um das Energiesparen als Schnittmenge zwischen Ökologie und Ökonomie dreht: Eine gezielte Analyse kann helfen, den CO2-"Footprint" (Gesamtausstoß) eines Unternehmens zu senken - und dabei gleichzeitig auch noch Geld zu sparen.

Mit dem Begriff "Green IT" wurde lange Zeit vor allem neue Hardware in Verbindung gebracht, zum

Beispiel sparsamere Prozessoren und effizientere Kühlung. Auch die Frage, wie viel ein Monitor oder

ein Netzteil im Standby-Betrieb verbrauchen darf, wurde diskutiert. Vor dem Hintergrund der

Finanzkrise verlagerte sich das Augenmerk der Unternehmen auf Maßnahmen, die kurzfristig Energie

und damit Kosten sparen. Auch Kleinigkeiten sparen zweifelsohne Energie; allerdings birgt ein

Sammelsurium von Einzelmaßnahmen die Gefahr nur geringer Optimierungseffekte, während an anderer

Stelle vielleicht viel größere Potenziale schlummern.

Klarheit bringt nur eine systematische Herangehensweise, die mit einer umfassenden

Bestandsaufnahme beginnt. Im besten Fall lassen sich dann Maßnahmen einleiten, die gleich doppelt

gewinnbringend sind, indem sie sowohl die langfristige Nachhaltigkeitsstrategie unterstützen als

auch eine Kostensenkung ermöglichen. Wichtig ist es dabei, das Unternehmen als Ganzes und nicht

losgelöst nur die IT zu betrachten. Denn auch wenn die IT selbst hinsichtlich der Energieeffizienz

optimiert werden kann, so lassen sich mir ihrer Hilfe möglicherweise in anderen

Unternehmensbereichen viel größere Effizienzgewinne erzielen.

Doch bevor man also den zweiten Schritt vor dem ersten macht, sollte man sich über die

Vorgehensweise im Klaren sein. Experten schlagen dabei folgende Schritte vor:

Kick-off: Definition der Unternehmensbereiche und Parameter, die untersucht

werden sollen und können,

Bestandsaufnahme: Ermitteln des CO2-Gesamtausstoßes durch Assessment der

verschiedenen Unternehmensbereiche,

Definieren eines CO2-Reduktionsziels und konkreter Maßnahmen,

Umsetzung der definierten Optimierungsmaßnahmen und

fortlaufendes Monitoring.

Die besondere Stärke eines langfristig anlegten, systematischen Konzepts liegt darin, dass es

damit zum Beispiel möglich ist, nach der Analyse des Ist-Zustandes verschiedene Geschäftsszenarien

durchzuspielen und so Energie- und Kosteneinsparpotenziale bereits im Vorfeld genauer zu ermitteln.

Beispielsweise lassen sich dann folgende Fragen beantworten: Was wäre, wenn das Unternehmen seine

Rechenzentren konsolidieren und durch Virtualisierung besser auslasten würde? Kann es dadurch

Server abschalten oder gar RZ-Standorte schließen? Welche Auswirkungen hätte die Einführung von

flexiblen Arbeitsweisen, wenn also Mitarbeiter gelegentlich von zu Hause oder unterwegs arbeiten

könnten? Wie wirkt es sich aus, wenn Mitarbeiter seltener zu Meetings fahren oder fliegen müssten

und stattdessen Audio- und Videokonferenzen nutzten?

Projekt-Kick-off

Als erstes sollte man ein Team bilden, das eine eingehende Bestandsaufnahme des CO2-Ausstoßes

als Projekt vorantreibt. Gut ist es, wenn sich Mitglieder der Unternehmensleitung federführend an

dem Projekt beteiligen. Denn die Rückendeckung durch die Unternehmensleitung ist sehr wichtig, weil

nur ein ganzheitlicher Ansatz, der auch Abteilungsgrenzen überschreitet, die Einsparpotenziale

aufdecken kann.

Beim Projekt-Kick-off sollte man als erstes Etappenziel beschließen, nur auf Basis genauer

Zahlen die künftigen Klimaziele festzulegen und zu überprüfen. Nur so können Unternehmen

gewährleisten, dass sie nicht völlig am Ziel vorbeischießen und zum Beispiel einen Bereich

optimieren, der im Gesamtgefüge des Unternehmens nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Wer die

Zertifizierung nach einer Umweltnorm für das Unternehmen anstrebt, etwa nach ISO 14.001, sollte

dies auch gleich vom Start weg im Auge behalten, denn viele für die ISO-Zertifizierung benötigten

Eckdaten lassen sich dann gleich mit erheben.

Ziel der Bestandsaufnahme ist es herauszufinden, welchen CO2-Ausstoß das Unternehmen insgesamt

erzeugt – durch die eigentliche Geschäftstätigkeit, die Gebäude-Infrastruktur, die IT, die

Mitarbeiter etc. Dabei ist es sinnvoll, sich an einem etablierten Modell wie dem Greenhouse Gas

Protocol (GHG) zu orientieren. Nach dem GHG betrachtet man drei Schwerpunkte ("Scopes"). Den ersten

Schwerpunkt bilden die direkten Emissionen durch Energieverbrauch. Hier geht es um den eigenen

Verbrauch von fossilen Energieträgern; bei Dienstleistungsunternehmen fällt in diese Rubrik vor

allem der Gas- und Ölverbrauch für Heizung und Klimatisierung der Büroräume. Aber auch ein eigenes

Blockheizkraftwerk würde hier berücksichtigt.

Der zweite Schwerpunkt deckt indirekte Emissionen durch Elektrizität ab. Dieser Posten wird in

aller Regel der größte sein. In diese Rubrik fällt hauptsächlich der Strom, der für Bürogebäude und

Rechenzentren oder auch Produktionsanlagen verbraucht wird. Der dritte Schwerpunkt versammelt

andere indirekte Emissionen. In diese Gruppe fallen Emissionen, die außerhalb des eigenen

Unternehmens (zum Beispiel bei Dienstleistern) anfallen; dies betrifft beispielsweise Reisen mit

Flugzeug oder Bahn, Miet- oder Leasingfahrzeuge oder auch die Pendelfahrten von Mitarbeitern zum

Arbeitsort.

Wie viele Mitarbeiter die Assessment-Phase erfordert, hängt stark von der Größe und Struktur

eines Unternehmens ab – und natürlich auch davon, wie leicht die benötigten Daten zu beschaffen

sind. Ein Anhaltspunkt: Bei BT Germany waren vier Experten über einen Zeitraum von vier Wochen mit

der Datenerhebung beschäftigt. Aufwändig ist der Vorgang immer dann, wenn Daten nicht systematisch

aufbereitet vorliegen, weil etwa Stromzähler oder Kilometerstände unregelmäßig abgelesen werden.

Deshalb sollte man auch gleich bei der Datenerhebung dafür sorgen, dass die Werte ab sofort

systematisch protokolliert werden, um das Monitoring und die Erfolgskontrolle zu ermöglichen.

Die Auswertung der Daten kann leicht mit einer Überraschung enden – wenn zum Beispiel die

größten Energieverbraucher nicht dort entdeckt werden, wo man sie vermutet hat. Hier kann sich also

zeigen, dass die Debatte um den Standby-Verbrauch der Monitore nebensächlich ist im Vergleich zum

Energieverbrauch der veralteten Klimaanlage. Zwar ist auch ein kleiner Sparbeitrag stets

willkommen, aber es gilt, zunächst die wichtigen Bereiche zu identifizieren, in denen eine

Optimierung sinnvoll und realistisch möglich ist.

Die Zahl der mobilen Mitarbeiter steigt ständig. Mehrere tausend dienstliche Flüge pro Jahr sind

für ein Unternehmen mit tausend Mitarbeitern nicht unüblich. Viele dieser Reisen führen aber oft

nicht zu Messen oder zur Kundenbetreuung, sondern sind für interne Besprechungen angesetzt. Durch

Audio- und Videokonferenzen lässt sich dieser Reiseaufwand reduzieren. So hat BT es in Deutschland

geschafft, innerhalb eines Jahres die Zahl der Flüge um mehr als 20 Prozent zu senken. Weiteres

Einsparpotenzial ergibt sich, wenn Unternehmen auf Unified-Communications-Lösungen setzen und die

Kommunikation zwischen Mitarbeitern sowie mit dem Kunden weiter optimieren.

Auch fernab der IT, bei Dienstfahrzeugen, lässt sich einiges an CO2 einsparen. Durch die

Umstellung der Firmenflotte auf sparsamere Modelle sind deutliche Einsparungen möglich, die leicht

im Bereich von 20 bis 30 Prozent liegen können – was sich auch unmittelbar in den Treibstoffkosten

niederschlägt. Da Firmenwagen meist nur wenige Jahre gefahren werden, ist eine Umstellung relativ

kurzfristig möglich.

Weiteres Potenzial ergibt sich bei Firmen mit eigenem Außendienst, etwa technischem Support, der

Installationen bei Kunden durchführt. Je kurzfristiger man hier die Termine vereinbart, umso höher

ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Außendienst unnötig lange Wege zurücklegt. Hier kann eine

IT-gestützte Lösung zur Optimierung der Einsatz- und Routenplanung helfen und Zeit, Wegstrecke

sowie Treibstoff sparen. Je nach Art der Aufgaben sind 15 bis 30 Prozent Ersparnis realistisch.

Mithilfe einer Business-Simulation lassen sich insbesondere auch logistische Prozesse und Abläufe

simulieren und optimieren.

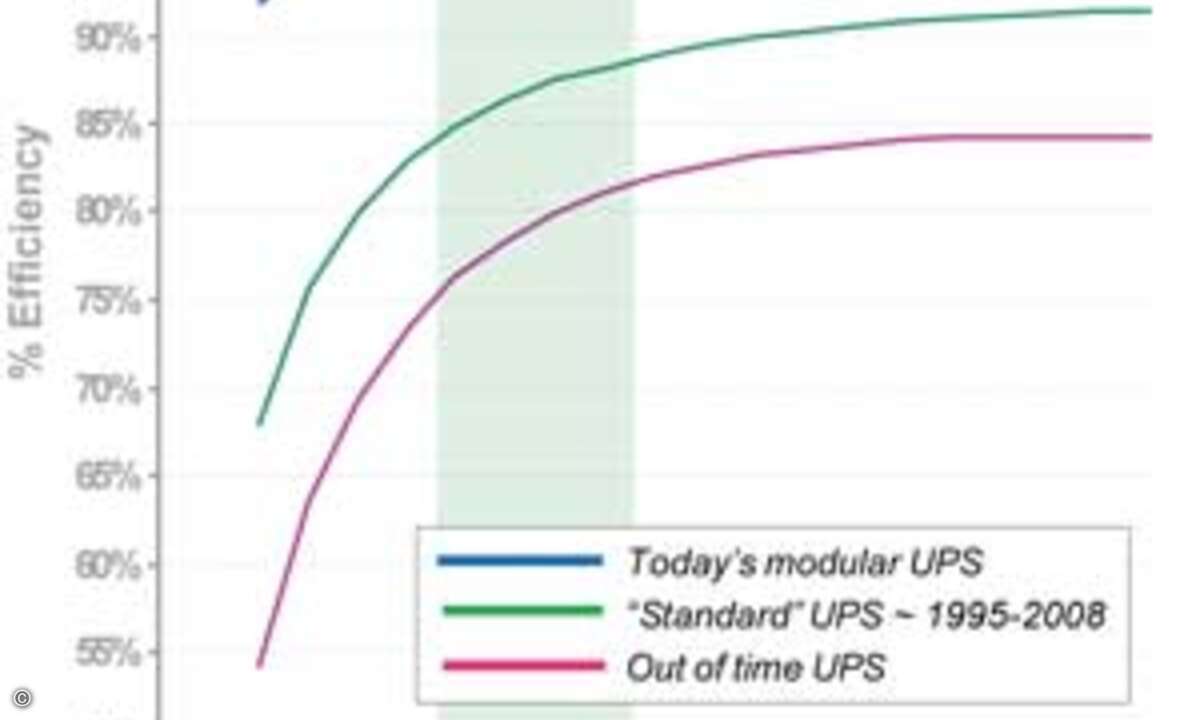

Ein großer Posten bei den CO2-Emissionen ist der Stromverbrauch für Büros und Rechenzentren von

Unternehmen. Gerade bei älteren Rechenzentren können schon kleine, kurzfristige Maßnahmen große

Wirkung entfalten, so die Erhöhung der Raumtemperatur um ein paar Grad oder der Einsatz von

Frischluftkühlung. Durch die systematische Prüfung des Inventars im Rahmen des Assessments lassen

sich auch Geräte identifizieren, die nicht mehr benötigt werden oder wenig ausgelastet sind, sodass

sie sich für Virtualisierung anbieten.

Auch wenn der Energieverbrauch im RZ kurzfristig nur um zehn Prozent sinkt: Bei IT-lastigen

Unternehmen macht deren Anteil am gesamten Stromverbrauch leicht 50 Prozent und mehr aus, sodass

sich schon bei einem mittelgroßen Unternehmen ein Kostensenkungspotenzial von mehreren 100.000 Euro

ergeben kann.

Nach den ersten Schritten sollte das Unternehmen auch gleich festlegen, wie der

Projektfortschritt zu überprüfen und zu messen ist. Vor allem in den Bereichen, in denen Daten

schwer zu ermitteln waren, sollte man regelmäßige Erhebungen etablieren. Zur besseren Überwachung

der Energieverbraucher sollte ein Unternehmen auch über den Einsatz von Smart Metering

nachdenken.

Ausblick

Wichtig ist in der Praxis, dass Unternehmen die Bestandsaufnahme nicht schon an mögliche

Verbesserungsschritte koppeln. Man sollte zuerst analysieren und dann über mögliche Verbesserungen

vor allem in den Bereichen nachdenken, die das größte Potenzial und die beste Wahrscheinlichkeit

einer erfolgreichen Umsetzung bieten. Am Ende steht immer eine Überprüfung, ob auch alle Ziele

erreicht werden konnten. Nachdem das eigene Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie etabliert

hat, wäre ein möglicher nächster Schritt, auch Lieferanten aufzufordern, energieeffiziente Produkte

und Services anzubieten.