Aus einem Guss

Mit der Verbesserung der Prozesse in den Unternehmen stellen die Entscheider andere Ansprüche an das Management des Geschäftssystems. Es sollte umfassend sein. Nur dann lassen sich geschäftliche Abläufe Ende-zu-Ende überwachen, damit bei Bedarf darin schnell steuernd eingegriffen werden kann.

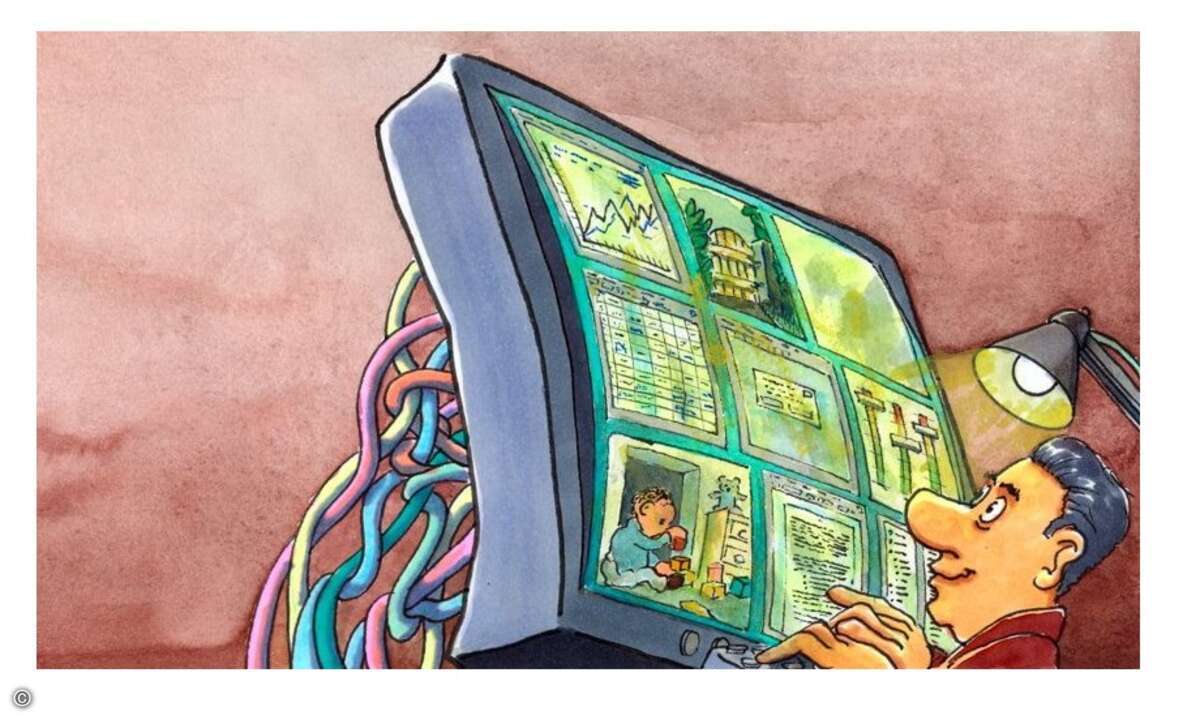

Eine Ende-zu-Ende-Überwachung und -Steuerung ist nur über IT-Service-Management möglich. Aber nicht jedes Service-Management-Framework ist umfassend und schließt alle für die Erbringung von Services notwendigen IT-Domänen ein. Zudem differieren die Offerten hinsichtlich der funktionalen Abdeckung innerhalb der einzelnen Domänen. Das sind Netzwerk, Desktops, Server, Anwendungen, Datenbanken und Speicherinfrastruktur. Innerhalb jeder IT-Domäne sollten genügend Agenten für die unterschiedlichen Herstellersysteme bereitstehen. Nur unter dieser Voraussetzung werden beim Event-Management und der anschließenden Korrelation keine wichtigen Ereignisse für die Problemrecherche und -bewertung außen vor bleiben. Auf Unterschiede zwischen den Angeboten treffen die Unternehmen zudem in puncto Agenten-Intelligenz. So sollten die Agenten eine Vielzahl an Standard-Events mit Problempotenzial schon vor Ort automatisch erkennen und ausschließen. Hinzu muss eine mehrstufige Eingangs-Priorisierung der Events je nach ihrer Wichtigkeit für die geschäftlichen Abläufe kommen. So behält der zuständige Administrator oder Operator an seiner Konsole den Überblick und kann sich den dringendsten Alarmen zuerst widmen.

Mit ausschlaggebend für ein professionelles Servicemanagement ist, inwieweit die Korrelationsmaschine automatisch die Probleme aufdeckt, die hinter den Events stehen. Für eine hohe Lösungsquote hat sich, einschließlich der Vorkorrelierung auf den Agenten, eine dreigestaffelte Korrelationsarchitektur bewährt. In der zweiten Stufe werden die eingehenden Alarme zur betroffenen IT-Domäne in Bezug gesetzt. Führt diese automatische Recherche zu keiner Problemlösung, folgt die dritte Korrelationsstufe. Sie setzt über ein Regelwerk die Alarme unterschiedlicher IT-Domänen in Beziehung. Dieses Regelwerk muss zuvor vom Administrator oder Operator durchdacht, simuliert und möglichst umfassend beschrieben werden. Für oft wiederkehrende Fehlerfälle sollten auf den Stufen 2 und 3 Prozeduren für eine selbsttätige Fehlerbehebung hinterlegbar sein. Das vereinfacht insgesamt das Problemmanagement. Für ein hinreichend performantes Zusammenspiel, also ohne Zwischenkonvertierungen, von Event-Management und Korrelationen sollten die Entscheider außerdem darauf achten, dass der Hersteller ein weitgehend einheitliches Event-Modell und -Format verficht. Das reduziert auch die Folge- und Betriebskosten.

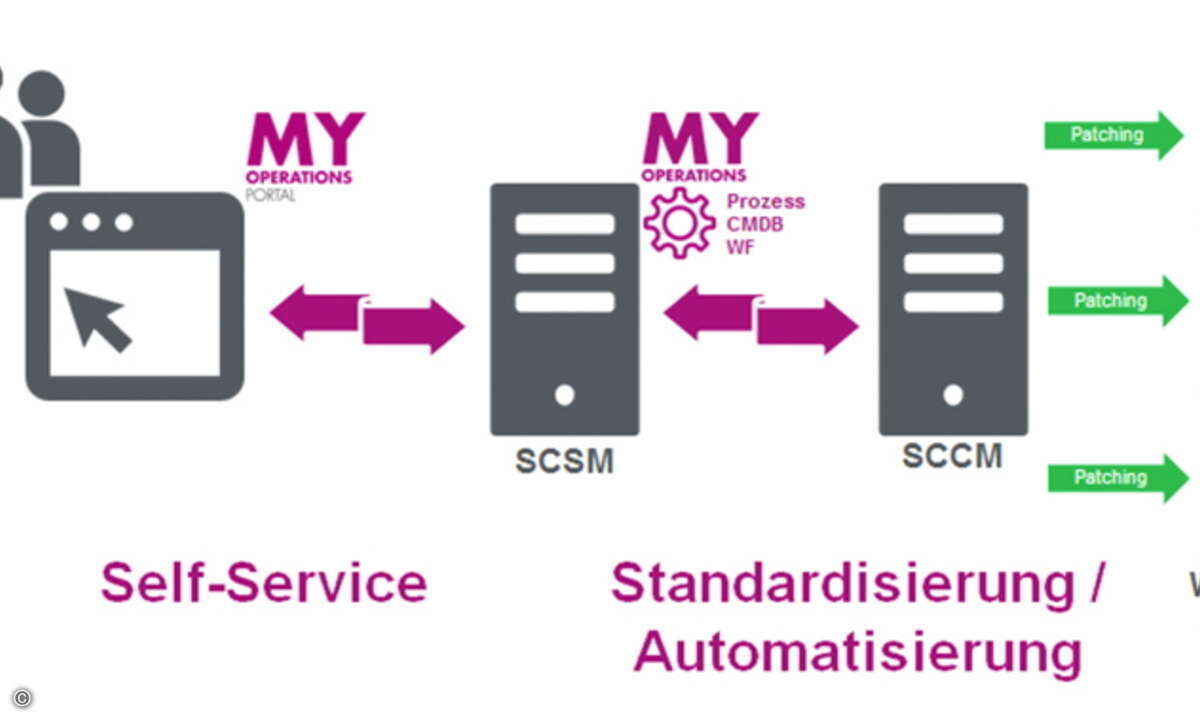

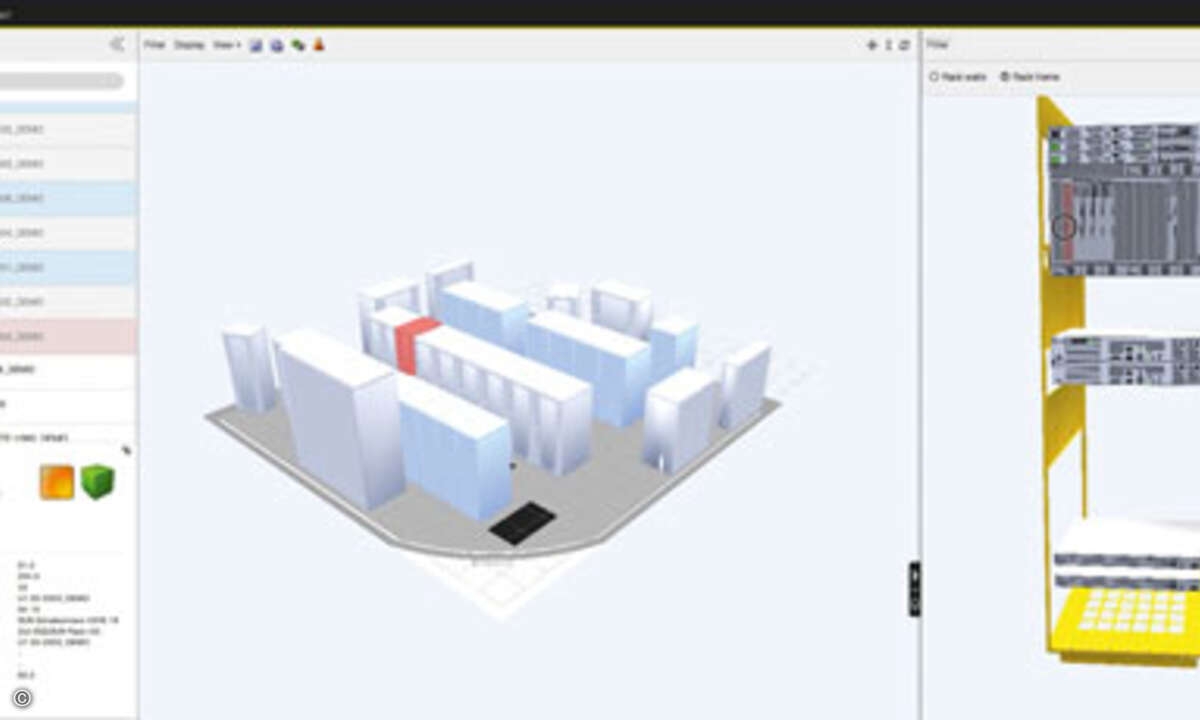

Für ein effizientes Problemmanagement ist die Qualität der CMDB (Configuration-Management-Data-Base) ausschlaggebend. Darin sollten die Einträge zu allen eingesetzten Hard- und Softwareprodukten objektorientiert ab-, dazu weiterführende Beschreibungen und Informationen zu hinterlegen sein. Bietet die CMDB zusätzlich Standardschnittstellen wie SQL oder XML (eXtensible-Mark-up-Language), werden darüber die automatische wie manuelle Problemrecherche erheblich vereinfacht. Die breite Informationsbasis der CMDB im Herzen der Servicemanagementarchitektur ist in einer weiteren Hinsicht wichtig: um über zu modellierende Beziehungen automatisch und vollständig auf Problemauswirkungen auf Service- und Prozessebene schließen zu können. Für die Darstellung der Beziehungen zwischen allen Ebenen – Einzelsystemen, IT-Domänen, IT-Services und Geschäftsprozessen – sollte der Anbieter auf eine durchgehende Struktur, beispielsweise in XML, setzen.

Dann lassen sich alle Elemente und Ebenen des Geschäftssystems einfacher im Rahmen einer SOA (Service-Orientierted-Architecture) über Regelwerke zuordnen. Das wiederum ermöglicht, Problemlösungen schnell und lückenlos auf Serviceebene darzustellen.

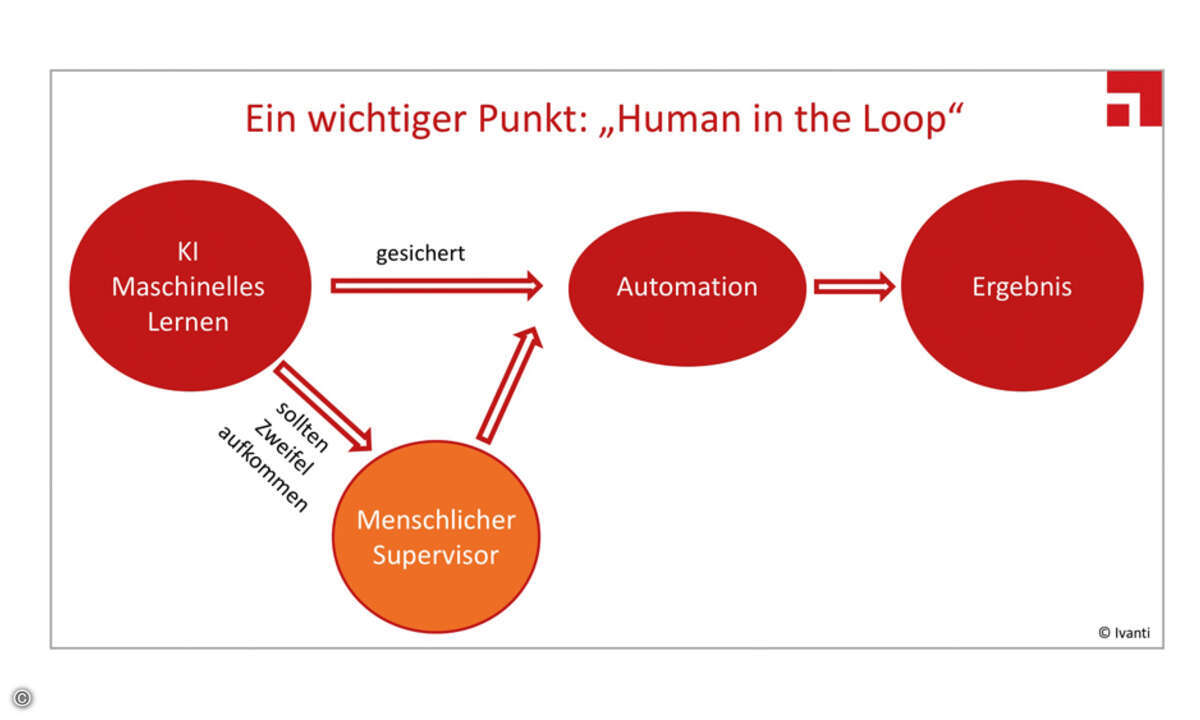

Wichtig ist für die Unternehmen darüber hinaus die generelle Strategie innerhalb des Service-Management-Frameworks. Ihr Fokus muss zuerst auf der IT liegen, damit daraus die Auswirkungen auf Service- beziehungsweise Prozessebene ableiten lääst. Denn mit der zunehmenden Automatisierung der Prozesse werden die Ablaufprobleme vermehrt von der IT ausgehen. Hersteller, die ihre Servicemanagementlösung aus der vollen Breite des IT-Managements heraus entwickelt haben, verfolgen in der Regel die richtige Strategie. Business-Service-Management sollte in dieser Lösung nahtlos integriert sein. Nur durch die ganzheitliche Betrachtung von Prozessen und IT lassen sich die Probleme nachhaltig beseitigen und die Servicequalitäten kontinuierlich verbessern.